ブログタイトル変えたはいいものの、「へちま日記」でググると、同名ブログがたくさんある。どうしたもんかな・・・。

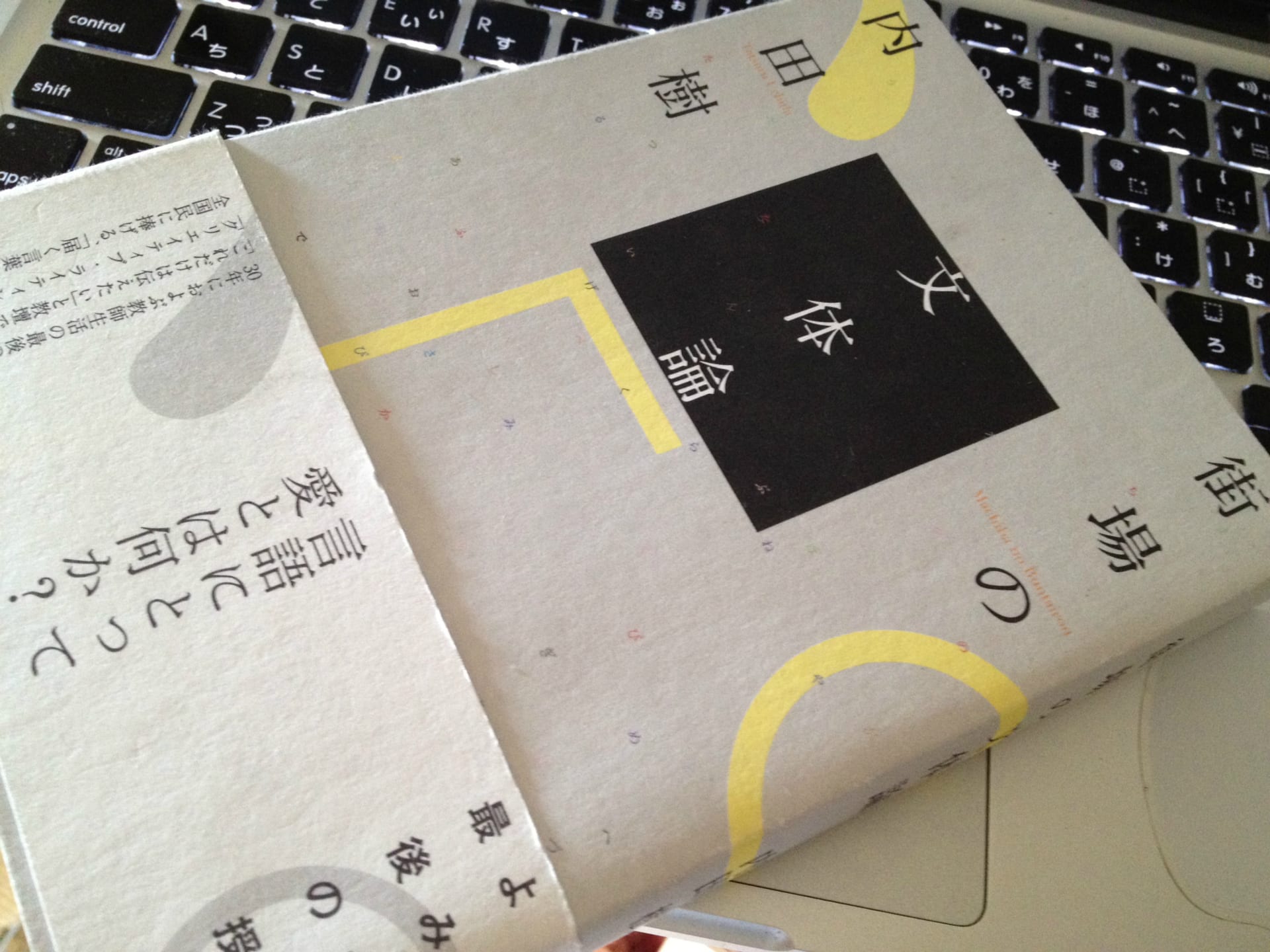

今、内田樹「街場の文体論」読んでます。

文章による「写生」の大切さ。

文章書くって修行ですな・・・。

村上春樹が走ってるのがよく分かりまする。

文章書くって修行ですな・・・。

村上春樹が走ってるのがよく分かりまする。

オリンピックのアスリートの身体能力にも感動し、

再び走ろうか…などと思ったりするも、外は猛暑!

それに、修行ばかりではつらすぎるので、

テニスや卓球みたいなゲームで運動をしたいと思うも

これは相手がいるのでありました・・・。

あー、身体うごかさにゃーと

「文体論」を読んで思う真夏のお昼時なのでした。

再び走ろうか…などと思ったりするも、外は猛暑!

それに、修行ばかりではつらすぎるので、

テニスや卓球みたいなゲームで運動をしたいと思うも

これは相手がいるのでありました・・・。

あー、身体うごかさにゃーと

「文体論」を読んで思う真夏のお昼時なのでした。

このところ、まとまった記事を書いていない。

今週は一週間ずっと風邪引いてた。

もう、文章を書く緊張感を忘れてしまいそうだ。

ああ、体力がないとな~んにもできないんだよなあ。

風邪引いて身にしみる。

頭がまわらない。絞り出せない。

文章を書くにも腹筋がいる、背筋がいる。

風邪治さないとと思って休み、休んではパソコン開く。

よしゃいいのに、ケミーキラーとかも見ちゃってる。

目が疲れる。悪循環。腹くくれないダメダメ人間でありました。

自己管理。いくつになっても苦手科目でございます。

がんばって、もう少しで出来そうなのに、肝心なところでしくじる。自己管理。

ウイルスの栄養になる鉄分を渡さないためには、緑茶のカテキンが効くと聞き、

緑茶をがぶがぶ飲んで、かえって夜眠れない。朝まで目を閉じながら意識があって休めない。

アホである。口内炎が大きくなった。

風邪は自分の体の中を、テストするように動き回っている。

最初喉の痛み⇒倦怠感⇒発熱⇒解熱⇒微熱⇒声が出ない⇒咳と痰⇒口内炎⇒鼻水

気道の辺りからどんどん症状が変わりながら上の方にウイルスが移動していく。

早く出て行ってくれー。

あせってはいけない。わかっちゃいるけど、あせるんだよな。

わざと咳き込み痰を出す。汚くてすまそ。

痰はウイルスと戦った白血球の死骸なんだって?

そう思うといとおしいではないですか。自分の体は回復に向かい戦っている。

なのにわたしはこうして、無意味な体力使って、白血球の邪魔をしている。

人間とは不条理なものなり。

なんて、適当なことをほざいてないで、もう、うがいして休みましょ。

ちゃんと水には塩入れて。

風邪を引いたのは木枯らしが吹く直前だった。

多分、この低気圧とともに去って行くような気がする。

今週は一週間ずっと風邪引いてた。

もう、文章を書く緊張感を忘れてしまいそうだ。

ああ、体力がないとな~んにもできないんだよなあ。

風邪引いて身にしみる。

頭がまわらない。絞り出せない。

文章を書くにも腹筋がいる、背筋がいる。

風邪治さないとと思って休み、休んではパソコン開く。

よしゃいいのに、ケミーキラーとかも見ちゃってる。

目が疲れる。悪循環。腹くくれないダメダメ人間でありました。

自己管理。いくつになっても苦手科目でございます。

がんばって、もう少しで出来そうなのに、肝心なところでしくじる。自己管理。

ウイルスの栄養になる鉄分を渡さないためには、緑茶のカテキンが効くと聞き、

緑茶をがぶがぶ飲んで、かえって夜眠れない。朝まで目を閉じながら意識があって休めない。

アホである。口内炎が大きくなった。

風邪は自分の体の中を、テストするように動き回っている。

最初喉の痛み⇒倦怠感⇒発熱⇒解熱⇒微熱⇒声が出ない⇒咳と痰⇒口内炎⇒鼻水

気道の辺りからどんどん症状が変わりながら上の方にウイルスが移動していく。

早く出て行ってくれー。

あせってはいけない。わかっちゃいるけど、あせるんだよな。

わざと咳き込み痰を出す。汚くてすまそ。

痰はウイルスと戦った白血球の死骸なんだって?

そう思うといとおしいではないですか。自分の体は回復に向かい戦っている。

なのにわたしはこうして、無意味な体力使って、白血球の邪魔をしている。

人間とは不条理なものなり。

なんて、適当なことをほざいてないで、もう、うがいして休みましょ。

ちゃんと水には塩入れて。

風邪を引いたのは木枯らしが吹く直前だった。

多分、この低気圧とともに去って行くような気がする。

お知らせ:「火鉢クラブ」の記事は、ブログ「ほんだらほだらだ 火鉢クラブ」でまとめて読めます。

ここから記事です>>>

新しく立ち上げたブログ「ほんだらほだらだ火鉢クラブ」のタイトルの写真。

むこうのブログを見ていただければわかるのですが、

タイトル下のブログの説明のところにわざわざ

「これは私の部屋ではありません」なんてお断りを入れてるんです。

実際に私が火鉢を使ってる環境は、ぜんぜんこんな感じじゃないんですよね。

畳の部屋だし。

でも、いまどきのマンションって畳の部屋がないところも多いと聞きますし、

「火鉢なんて・・」と思ってる方に、「火鉢ってどんな部屋でもイケる」

と思っていただきたくて、フローリングの部屋に住んでる友人にお願いして、

この写真を撮らせてもらいました。

ちょっと昔は日本人みーんなが使ってた火鉢が、

今では一部趣味人の世界に追いやられていて、

そんなのは火鉢じゃねえ、趣味じゃなくって普通に使ってこそ火鉢!な~んて思いたくて、

あえて今時の住宅でもフィットする火鉢の使い方をこのブログ発進の最初に持ってきた次第です。

まあ、すぐにどこの家でもってわけにはいかないとは思うんですが。

私個人的には、畳の部屋が好きなので、

今後はだめ~な感じの畳の部屋での火鉢生活の写真も登場すると思います。

なるべくいろんな火鉢ライフを紹介できればと思いますので

この「火鉢クラブ」よろしくおねがいします。

<なぜ「ほんだらほだらだ」か?>

あ、あと、「ほんだらほだらだ」っていうのは、

この火鉢クラブを思いついたとき、たまたまUstreamで、不忍池水上音楽堂で行われた

「したまちコメディ映画祭」のフィナーレを見ていたのです。

谷啓さんがコメディ栄誉賞授賞したからでしょう、

ステージで鈴木慶一が「ほんだらほだらだほいほい」って歌ってて、

それを見てたら、なんとなく「ほんだらら」な感じでつけてしまったのでした。

「火鉢」って楽しいってことですね。

<火鉢 クラブ inフローリングルーム>

というわけで、冒頭のフローリングの部屋で火鉢を撮影したとき、

他にもいろいろと使い方のパターンを撮影しているので、

炭の火の起こし方や道具の話をする前に、

フローリングマンションでもこんな感じで使えるよーというパターンを紹介します。

<火鉢の主目的は暖房器具 でも「おいしい火鉢」もやりたい!>

タイトル写真では、干物を焼いてます。

私の地元、愛媛県は八幡浜市で作っているカワハギ、ふぐ、アンコウ、

そして、ちっちゃいイカの干物です。

それに日本酒。

まさに、♪肴は焙ったイカでいい~です。

ものすごーく日本酒を美味しく感じた秋の夜だったわけですが、

火鉢で食べ物を扱う場合、やはりちょっと注意点があると思います。

当然と言えば当然なのですが、同じ炭火を入れて使う物でも

七輪はその主たる目的が調理器具です。

しかし、火鉢の主目的は暖房器具。

火鉢は基本的に食事時が終わっても片付けないで部屋に置いておくものですから、

油でベタベタするとか汚れてもいけない。

また、火鉢は七輪と違って下に灰がありますから、

油や水が落ちると、灰がぱーっと舞い上がるし、煙が出てしまいます。

上記の性質を念頭において、

火鉢での調理はあくまでも暖房器具のサブ利用だと理解して

謙虚に行う必要があるでしょう。

間違っても焼肉とかはやめときましょう。

なので、火鉢での調理(?)の基本は「焼く」というよりは「焙る」。

そして、鍋などで「煮る」でしょうか。

そこで、夜の火鉢のシーンとして、油の落ちない干物を中心に焙ってみました。

もちろん、油が落ちないものだったら何でも大丈夫。

火鉢自体を汚さないで焼いたり煮たりできるものを乗っけるのが

火鉢の基本な気がします。

とはいえとはいえ、私もたこ焼きとかやっちゃったりしたこともあるし。

自らの試行錯誤で、火鉢のいい使い方を見つけてください。

<朝火鉢、昼火鉢、夜火鉢>

というわけで、火鉢inマンションにもどりまして、

こちらは翌朝、朝火鉢

パンを焼いてみました。

その前に鉄瓶をかけてお湯を沸かしといたので、コーヒーはこれで入れます。

そしてこちらは昼火鉢。おやつの時間です。

ドーナツは油があるけど、このくらいなら大丈夫。

これは直接火鉢と関係ないけど、鉄瓶でお湯を沸かすと、

私はなんとなく抹茶を入れたくなります。

この小さい茶筅は、100円ショップで315円で買ったもの。入門編ですかね。どうしてもそこまで投資できないという方はまずこういった道具で試してみてはいかがでしょう。

お菓子は干しマンゴーです。

ついでに、抹茶ミルクにお砂糖を入れてみたら、めちゃウマでした。

ちょっと牛乳に膜が張っちゃいましたが・・・。

そして・・・

昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の炭も灰がちになりて・・わろし?(by清少納言)

これが、今回使った炭。そして、火箸、灰ならし、鉄瓶。

火鉢を使うにも、こうしたいろんな道具が必要です。

道具にも産地があれば、特性もある。私もまだまだ知識不足ですが、

調べながらお伝えしていきたいと思います。

あ、あと、マンションでやる時は窓をちょっと開けてやるとか、換気には十分気をつけてくださいね。このときは、まどを20~30cmは開けていました。

ここから記事です>>>

新しく立ち上げたブログ「ほんだらほだらだ火鉢クラブ」のタイトルの写真。

むこうのブログを見ていただければわかるのですが、

タイトル下のブログの説明のところにわざわざ

「これは私の部屋ではありません」なんてお断りを入れてるんです。

実際に私が火鉢を使ってる環境は、ぜんぜんこんな感じじゃないんですよね。

畳の部屋だし。

でも、いまどきのマンションって畳の部屋がないところも多いと聞きますし、

「火鉢なんて・・」と思ってる方に、「火鉢ってどんな部屋でもイケる」

と思っていただきたくて、フローリングの部屋に住んでる友人にお願いして、

この写真を撮らせてもらいました。

ちょっと昔は日本人みーんなが使ってた火鉢が、

今では一部趣味人の世界に追いやられていて、

そんなのは火鉢じゃねえ、趣味じゃなくって普通に使ってこそ火鉢!な~んて思いたくて、

あえて今時の住宅でもフィットする火鉢の使い方をこのブログ発進の最初に持ってきた次第です。

まあ、すぐにどこの家でもってわけにはいかないとは思うんですが。

私個人的には、畳の部屋が好きなので、

今後はだめ~な感じの畳の部屋での火鉢生活の写真も登場すると思います。

なるべくいろんな火鉢ライフを紹介できればと思いますので

この「火鉢クラブ」よろしくおねがいします。

<なぜ「ほんだらほだらだ」か?>

あ、あと、「ほんだらほだらだ」っていうのは、

この火鉢クラブを思いついたとき、たまたまUstreamで、不忍池水上音楽堂で行われた

「したまちコメディ映画祭」のフィナーレを見ていたのです。

谷啓さんがコメディ栄誉賞授賞したからでしょう、

ステージで鈴木慶一が「ほんだらほだらだほいほい」って歌ってて、

それを見てたら、なんとなく「ほんだらら」な感じでつけてしまったのでした。

「火鉢」って楽しいってことですね。

<火鉢 クラブ inフローリングルーム>

というわけで、冒頭のフローリングの部屋で火鉢を撮影したとき、

他にもいろいろと使い方のパターンを撮影しているので、

炭の火の起こし方や道具の話をする前に、

フローリングマンションでもこんな感じで使えるよーというパターンを紹介します。

<火鉢の主目的は暖房器具 でも「おいしい火鉢」もやりたい!>

タイトル写真では、干物を焼いてます。

私の地元、愛媛県は八幡浜市で作っているカワハギ、ふぐ、アンコウ、

そして、ちっちゃいイカの干物です。

それに日本酒。

まさに、♪肴は焙ったイカでいい~です。

ものすごーく日本酒を美味しく感じた秋の夜だったわけですが、

火鉢で食べ物を扱う場合、やはりちょっと注意点があると思います。

当然と言えば当然なのですが、同じ炭火を入れて使う物でも

七輪はその主たる目的が調理器具です。

しかし、火鉢の主目的は暖房器具。

火鉢は基本的に食事時が終わっても片付けないで部屋に置いておくものですから、

油でベタベタするとか汚れてもいけない。

また、火鉢は七輪と違って下に灰がありますから、

油や水が落ちると、灰がぱーっと舞い上がるし、煙が出てしまいます。

上記の性質を念頭において、

火鉢での調理はあくまでも暖房器具のサブ利用だと理解して

謙虚に行う必要があるでしょう。

間違っても焼肉とかはやめときましょう。

なので、火鉢での調理(?)の基本は「焼く」というよりは「焙る」。

そして、鍋などで「煮る」でしょうか。

そこで、夜の火鉢のシーンとして、油の落ちない干物を中心に焙ってみました。

もちろん、油が落ちないものだったら何でも大丈夫。

火鉢自体を汚さないで焼いたり煮たりできるものを乗っけるのが

火鉢の基本な気がします。

とはいえとはいえ、私もたこ焼きとかやっちゃったりしたこともあるし。

自らの試行錯誤で、火鉢のいい使い方を見つけてください。

<朝火鉢、昼火鉢、夜火鉢>

というわけで、火鉢inマンションにもどりまして、

こちらは翌朝、朝火鉢

パンを焼いてみました。

その前に鉄瓶をかけてお湯を沸かしといたので、コーヒーはこれで入れます。

そしてこちらは昼火鉢。おやつの時間です。

ドーナツは油があるけど、このくらいなら大丈夫。

これは直接火鉢と関係ないけど、鉄瓶でお湯を沸かすと、

私はなんとなく抹茶を入れたくなります。

この小さい茶筅は、100円ショップで315円で買ったもの。入門編ですかね。どうしてもそこまで投資できないという方はまずこういった道具で試してみてはいかがでしょう。

お菓子は干しマンゴーです。

ついでに、抹茶ミルクにお砂糖を入れてみたら、めちゃウマでした。

ちょっと牛乳に膜が張っちゃいましたが・・・。

そして・・・

昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の炭も灰がちになりて・・わろし?(by清少納言)

これが、今回使った炭。そして、火箸、灰ならし、鉄瓶。

火鉢を使うにも、こうしたいろんな道具が必要です。

道具にも産地があれば、特性もある。私もまだまだ知識不足ですが、

調べながらお伝えしていきたいと思います。

あ、あと、マンションでやる時は窓をちょっと開けてやるとか、換気には十分気をつけてくださいね。このときは、まどを20~30cmは開けていました。

新しく「火鉢ブログ」というブログを作りました。

田舎でも、都会でも、一軒家でも、、マンションでも、

環境に合わせた火鉢の楽しい使い方と炭の効用を紹介する

火鉢生活のススメです。

ちょっと本気で火鉢と炭火のよさを語るプロジェクトを始めてみようと思います。

このブログのブックマークのところにもリンクを張りましたが、

以下をクリックしていただいても「火鉢クラブ」に飛べます。

ブログ『火鉢クラブ』はこちらから

この写真は、先日友人の家を借りて撮ってきました。

私の家はこんなにきれいではない上に、和室中心なのですが、

最近はフローリングのみのマンションに住んでいる方も増えているようなので

まずは、そのようなマンションでも使える火鉢利用法をと思い、

この写真のようなシチュエーションで撮影してみました。

このとき撮影した内容については、あらためて詳しく紹介しますが、

今回はまず、新ブログ「火鉢クラブ」を始めるにあたっての趣旨説明。

火鉢クラブの口上を申し上げたいと思います。

というわけで、以下は、「火鉢クラブ」の口上として書いたもの。

火鉢と炭火のある生活のススメです。

<生活から消えていく「火」>

私たちの生活の中から、「火」が消え始めています。

給湯器ができ、IHになり、火を私たちの手から遠ざけることが、

まるで快適のバロメータであるかのように住宅は変化してきました。

しかし、そんな生活の場からは、確実に季節感が失われています。

そして、それといっしょに日々の暮らしの中でワクワクする気分も

消えている気がしませんか?

かまどでご飯を炊いたり、薪で風呂を沸かしたり、落ち葉でたき火をしたり。

面倒ではあるけれども、子供の頃体験したそれらはとても楽しいお手伝いでした。

今だって、バーベキューは楽しいし、公園で落ち葉が溜まっているのを見かけると、

たき火をしてお芋を焼いてみたいと思います。

火をつけ、それをコントロールすることになにか達成感のようなものを感じるのは、

動物の中で唯一火を使いこなすことのできる人間の本能なのでしょう。

人間は火を操ることで文明を生んできました。

さまざまな電化製品が発達し、生活の中で火を使う機会が減ることは、

逆に文明を生んだ人間の根本を揺るがすことのような気もします。

<いつの世も変わらぬ「火鉢」の楽しさ ~枕草子から~>

私は火鉢のある家で育ちました。

常にヤカンから湯気が上がり、時には餅を焼きパンを焼き、

私の地元の特産品であるカワハギの干物をよく焙っていました。

火が強ければ灰をかけ、弱ければ炭を継ぎ、口でふーふー風を送る。

灰を散らさないように吹くのって結構難しいんですよね。

でも楽しい。そして、今もその楽しさが忘れられず、部屋に火鉢を置いています。

炭火の作る暖かさは、他の暖房器具の暖かさとは異なります。

冬という季節の輪郭を際立たせ、

その寒ささえいとおしくさせる暖かさなのです。

「枕草子の第一段の冬の部分」は火鉢に炭を入れるシーンです。

冬はつとめて 雪のふりたるは言うべきにもあらず

霜のいと白きも またさらでも いと寒きに

火など急ぎ起こして 炭持て渡るもいとつきづきし

昼になりて ぬるくゆるびもていけば

火桶の火も白き灰がちになりてわろし

火鉢に火を入れる朝、現代でもこの感じは一緒なのだなあとしみじみします。

冬のとても寒い朝、火起こしをガスレンジにのせて炭を起こし、

火のついた炭を火鉢のところまで持っていく時の

なんとも言えぬほっとした感じ。

ぼわーっとあったかい空気が吹き出して、

部屋全体をあったかくするエアコンのぬるい温かさとは一線を画し、

早朝の凛とした緊張感は保ったままで、周囲の温度だけがちょっと高くなる。

空気は動かないのに、自分の周りだけが「ポッ」とあったかくなる。

昼になって、寒さもゆるみ、火桶の中の炭も灰になっている様は

「わろし」と言ってはいますが、

炭が白い灰になって捨て置かれている火鉢の風情に、

寒さも緩んだ冬の昼下がりのほっとした感じが出ていて、

のんびりとしたもうひとつの火鉢のある風景がそこにあります。

早朝には赤く燃えていた炭が、昼下がりには灰になる、

火鉢の中の世界が、冬の一日の変化を感じさせてくれます。

平安時代まで遡っちゃって、ちと大げさだったかもしれませんが、

火鉢の炭だけで、平安時代と同じ季節感を感じることができるのです。

<火鉢は「おいしい」>

火鉢と炭火は「おいしい」ものとも縁が深い。

例えば、炭の原木であるクヌギは、しいたけの原木としても使われます。

原木椎茸を火鉢の炭火で焼いた焼き椎茸は絶品です。

あと、火鉢と相性がいいのが油の落ちない干物。

私の地元のカワハギの干物は焙ってちぎって日本酒で、くぅ~って感じです。

♪お酒はぬるめの燗がいい~ 肴は焙ったイカでいい~ でござります。

ほかにも、小さい鉄鍋ですき焼きを焼いたり、

鍋焼きうどんを冷めない状態で食べられたり

干し芋もいいですね!

とにかく美味しいものと縁が深いのです。

<火鉢はインテリアとしても>

陶器や木で作られた火鉢は、暖房器具の中でも、出色のデザインを誇ります。

野暮なファンヒーターやエアコンとはくらべるにも及ばず、

北欧のデロンギヒーターなどとはまたちがった、オブジェ的楽しさがあります。

器の楽しさは、いろんなところで語られますが、火鉢も器のようなもの。

骨董市などを歩けば、様々なデザインに出会い、陶器好きにはたまりません。

「火鉢クラブ」では、いろんな火鉢を紹介していきたいと思います。

私はこんな火鉢を持ってるよーという投稿もお待ちします!

<「火」は人間の幸せの証?>

漫画家しりあがり寿先生がツイッターでつぶやいていて、

おもわずお気に入りに登録してしまったこんな名言がありました。

「全人類に告ぐ。

目を覚ませ!ヤカンを火にかけ、湯を沸かせ」

冬の朝、全人類が、目を覚まして、火をつけ、湯を沸かすのです。

寒い朝、上がる湯気、それこそが人間の幸福ってもんじゃねえか!

このつぶやきを見て、そこまで思っちゃいました。

もちろん、湯を沸かすのはガスでもいいんですけど、電気ポットはダメ。

火でっていうのが重要。

寒い朝、炭火に鉄瓶をかけ、湯気が上がる。

素晴らしい一日の始まりです!

<でも、火には注意も必要>

しかし、火は使い方を間違えると凶器にもなります。

さらに、住宅の気密性が高くなった現代の生活では、

なかなか実際の火を使うことは難しくなっています。

しかし、炎の上がらない炭火を使う火鉢ならば、

換気さえきちんとすれば、室内で安全に火が使えます。

バーベキュー用の炭などは煙も多く臭いですが、

国産材の良い炭を買えば、あんな臭いはしませんし、煙も出ません。

燃えている間はいいにおいがしますし、空気中の塵を吸うのか、

空気がきれいになった気さえします。

これは、いい炭を使うと本当によくわかります。

炭ほど、品質によって印象の違う商品もないのではないかと思います。

かといって、やはり換気には十分気をつけて下さい。

今の住宅の場合は、換気扇をまわす、窓を少し開けておくことなどは必須です。

昔の家は隙間だらけだったのでそんな必要なかったんですけどね・・・。

<炭を使うことは森を守ること>

戦後、石油がエネルギーの主流になるまで、

家庭のエネルギーは薪と炭によってその多くがまかなわれていました。

自ずと、周辺の森では、薪や炭につかうために間伐材が利用され、

そうした間伐を行うことで、森の健康も保たれてきました。

しかし、木炭の生産量は1957年をピークに、

現在は当時の100分の1ほどの生産量しかありません。

また、外国からの輸入木材が増え、

かつこのように木材のエネルギー利用も急激に減ったことから、

林業者による森の管理が行われなくなり、森は荒れ放題です。

このところ、頻繁に報じられるクマの出没なども、

森が荒れて、どんぐりなどの餌が減ったからだと言われています。

もちろん、森が痩せれば山の保水力が衰え、洪水も起こりやすくなります。

森の荒廃が問題視される現在、炭を使うことは、森林保全の第一歩ともなります。

そのほかにも炭の効用はたくさんあります。

そこで、これからこのブログで、火鉢を使った

○炭の火の付け方、使い方

○炭の効用

○火鉢があるとこんなに楽しい

などなど、都会でも楽しめる「火鉢ライフ」を紹介していきたいと思います。

でも、換気には注意してね!

人間の快適と幸せの元は「火」にあり。

そんな幸せを感じるべく、みなさんも火鉢生活やってみませんか?

田舎でも、都会でも、一軒家でも、、マンションでも、

環境に合わせた火鉢の楽しい使い方と炭の効用を紹介する

火鉢生活のススメです。

ちょっと本気で火鉢と炭火のよさを語るプロジェクトを始めてみようと思います。

このブログのブックマークのところにもリンクを張りましたが、

以下をクリックしていただいても「火鉢クラブ」に飛べます。

ブログ『火鉢クラブ』はこちらから

この写真は、先日友人の家を借りて撮ってきました。

私の家はこんなにきれいではない上に、和室中心なのですが、

最近はフローリングのみのマンションに住んでいる方も増えているようなので

まずは、そのようなマンションでも使える火鉢利用法をと思い、

この写真のようなシチュエーションで撮影してみました。

このとき撮影した内容については、あらためて詳しく紹介しますが、

今回はまず、新ブログ「火鉢クラブ」を始めるにあたっての趣旨説明。

火鉢クラブの口上を申し上げたいと思います。

というわけで、以下は、「火鉢クラブ」の口上として書いたもの。

火鉢と炭火のある生活のススメです。

<生活から消えていく「火」>

私たちの生活の中から、「火」が消え始めています。

給湯器ができ、IHになり、火を私たちの手から遠ざけることが、

まるで快適のバロメータであるかのように住宅は変化してきました。

しかし、そんな生活の場からは、確実に季節感が失われています。

そして、それといっしょに日々の暮らしの中でワクワクする気分も

消えている気がしませんか?

かまどでご飯を炊いたり、薪で風呂を沸かしたり、落ち葉でたき火をしたり。

面倒ではあるけれども、子供の頃体験したそれらはとても楽しいお手伝いでした。

今だって、バーベキューは楽しいし、公園で落ち葉が溜まっているのを見かけると、

たき火をしてお芋を焼いてみたいと思います。

火をつけ、それをコントロールすることになにか達成感のようなものを感じるのは、

動物の中で唯一火を使いこなすことのできる人間の本能なのでしょう。

人間は火を操ることで文明を生んできました。

さまざまな電化製品が発達し、生活の中で火を使う機会が減ることは、

逆に文明を生んだ人間の根本を揺るがすことのような気もします。

<いつの世も変わらぬ「火鉢」の楽しさ ~枕草子から~>

私は火鉢のある家で育ちました。

常にヤカンから湯気が上がり、時には餅を焼きパンを焼き、

私の地元の特産品であるカワハギの干物をよく焙っていました。

火が強ければ灰をかけ、弱ければ炭を継ぎ、口でふーふー風を送る。

灰を散らさないように吹くのって結構難しいんですよね。

でも楽しい。そして、今もその楽しさが忘れられず、部屋に火鉢を置いています。

炭火の作る暖かさは、他の暖房器具の暖かさとは異なります。

冬という季節の輪郭を際立たせ、

その寒ささえいとおしくさせる暖かさなのです。

「枕草子の第一段の冬の部分」は火鉢に炭を入れるシーンです。

冬はつとめて 雪のふりたるは言うべきにもあらず

霜のいと白きも またさらでも いと寒きに

火など急ぎ起こして 炭持て渡るもいとつきづきし

昼になりて ぬるくゆるびもていけば

火桶の火も白き灰がちになりてわろし

火鉢に火を入れる朝、現代でもこの感じは一緒なのだなあとしみじみします。

冬のとても寒い朝、火起こしをガスレンジにのせて炭を起こし、

火のついた炭を火鉢のところまで持っていく時の

なんとも言えぬほっとした感じ。

ぼわーっとあったかい空気が吹き出して、

部屋全体をあったかくするエアコンのぬるい温かさとは一線を画し、

早朝の凛とした緊張感は保ったままで、周囲の温度だけがちょっと高くなる。

空気は動かないのに、自分の周りだけが「ポッ」とあったかくなる。

昼になって、寒さもゆるみ、火桶の中の炭も灰になっている様は

「わろし」と言ってはいますが、

炭が白い灰になって捨て置かれている火鉢の風情に、

寒さも緩んだ冬の昼下がりのほっとした感じが出ていて、

のんびりとしたもうひとつの火鉢のある風景がそこにあります。

早朝には赤く燃えていた炭が、昼下がりには灰になる、

火鉢の中の世界が、冬の一日の変化を感じさせてくれます。

平安時代まで遡っちゃって、ちと大げさだったかもしれませんが、

火鉢の炭だけで、平安時代と同じ季節感を感じることができるのです。

<火鉢は「おいしい」>

火鉢と炭火は「おいしい」ものとも縁が深い。

例えば、炭の原木であるクヌギは、しいたけの原木としても使われます。

原木椎茸を火鉢の炭火で焼いた焼き椎茸は絶品です。

あと、火鉢と相性がいいのが油の落ちない干物。

私の地元のカワハギの干物は焙ってちぎって日本酒で、くぅ~って感じです。

♪お酒はぬるめの燗がいい~ 肴は焙ったイカでいい~ でござります。

ほかにも、小さい鉄鍋ですき焼きを焼いたり、

鍋焼きうどんを冷めない状態で食べられたり

干し芋もいいですね!

とにかく美味しいものと縁が深いのです。

<火鉢はインテリアとしても>

陶器や木で作られた火鉢は、暖房器具の中でも、出色のデザインを誇ります。

野暮なファンヒーターやエアコンとはくらべるにも及ばず、

北欧のデロンギヒーターなどとはまたちがった、オブジェ的楽しさがあります。

器の楽しさは、いろんなところで語られますが、火鉢も器のようなもの。

骨董市などを歩けば、様々なデザインに出会い、陶器好きにはたまりません。

「火鉢クラブ」では、いろんな火鉢を紹介していきたいと思います。

私はこんな火鉢を持ってるよーという投稿もお待ちします!

<「火」は人間の幸せの証?>

漫画家しりあがり寿先生がツイッターでつぶやいていて、

おもわずお気に入りに登録してしまったこんな名言がありました。

「全人類に告ぐ。

目を覚ませ!ヤカンを火にかけ、湯を沸かせ」

冬の朝、全人類が、目を覚まして、火をつけ、湯を沸かすのです。

寒い朝、上がる湯気、それこそが人間の幸福ってもんじゃねえか!

このつぶやきを見て、そこまで思っちゃいました。

もちろん、湯を沸かすのはガスでもいいんですけど、電気ポットはダメ。

火でっていうのが重要。

寒い朝、炭火に鉄瓶をかけ、湯気が上がる。

素晴らしい一日の始まりです!

<でも、火には注意も必要>

しかし、火は使い方を間違えると凶器にもなります。

さらに、住宅の気密性が高くなった現代の生活では、

なかなか実際の火を使うことは難しくなっています。

しかし、炎の上がらない炭火を使う火鉢ならば、

換気さえきちんとすれば、室内で安全に火が使えます。

バーベキュー用の炭などは煙も多く臭いですが、

国産材の良い炭を買えば、あんな臭いはしませんし、煙も出ません。

燃えている間はいいにおいがしますし、空気中の塵を吸うのか、

空気がきれいになった気さえします。

これは、いい炭を使うと本当によくわかります。

炭ほど、品質によって印象の違う商品もないのではないかと思います。

かといって、やはり換気には十分気をつけて下さい。

今の住宅の場合は、換気扇をまわす、窓を少し開けておくことなどは必須です。

昔の家は隙間だらけだったのでそんな必要なかったんですけどね・・・。

<炭を使うことは森を守ること>

戦後、石油がエネルギーの主流になるまで、

家庭のエネルギーは薪と炭によってその多くがまかなわれていました。

自ずと、周辺の森では、薪や炭につかうために間伐材が利用され、

そうした間伐を行うことで、森の健康も保たれてきました。

しかし、木炭の生産量は1957年をピークに、

現在は当時の100分の1ほどの生産量しかありません。

また、外国からの輸入木材が増え、

かつこのように木材のエネルギー利用も急激に減ったことから、

林業者による森の管理が行われなくなり、森は荒れ放題です。

このところ、頻繁に報じられるクマの出没なども、

森が荒れて、どんぐりなどの餌が減ったからだと言われています。

もちろん、森が痩せれば山の保水力が衰え、洪水も起こりやすくなります。

森の荒廃が問題視される現在、炭を使うことは、森林保全の第一歩ともなります。

そのほかにも炭の効用はたくさんあります。

そこで、これからこのブログで、火鉢を使った

○炭の火の付け方、使い方

○炭の効用

○火鉢があるとこんなに楽しい

などなど、都会でも楽しめる「火鉢ライフ」を紹介していきたいと思います。

でも、換気には注意してね!

人間の快適と幸せの元は「火」にあり。

そんな幸せを感じるべく、みなさんも火鉢生活やってみませんか?

このまえから、記事を新しいブログ「出島DEJIMA2010」の方に載せてリンクを張っていましたが、なるべく多くの方に見ていただきたいので、やはり両方に掲載することにします。

昨日アップした、今日明日行われる「谷中まつり」「一箱古本市」の記事は、昨日の段階ではリンクを張っただけでしたが、先ほど、記事もアップしました。

今後ともよろしくお願いします。

昨日アップした、今日明日行われる「谷中まつり」「一箱古本市」の記事は、昨日の段階ではリンクを張っただけでしたが、先ほど、記事もアップしました。

今後ともよろしくお願いします。

以下のリンクをクリックしてください。記事に飛びます。

「オリオン座流星群今年でしばらくお別れらしいよ」

オリオン座流星群に関する今年の情報と、去年このブログに書いたオリオン座流星群観測記を再掲しています。

「オリオン座流星群今年でしばらくお別れらしいよ」

オリオン座流星群に関する今年の情報と、去年このブログに書いたオリオン座流星群観測記を再掲しています。

ふと、このブログのタイトルである価値とは何かを考えてみることにした。

こんなタイトルをつけるくらいだから、常にぼんやりと考えてはいるのだが、今回はちょっと文字にしてみようかと思う。

そして、まずは、モノの値段ということを考えた。

モノの値段はおおざっぱに言えば、

コスト<原材料費+人件費+運搬費+設備費+広告費+付加価値(ブランドとか有機無農薬とか)>+利益だ。

コストを細かく分解して行くと、原材料費は、そのまた原材料とそれを作った人の人件費が含まれる。もちろん設備費としての機械や運搬に使う車なども、それを設計したコンピューターも結局は人が作ったわけで、それをさらに分解して行くと、最後にそこに残るのは、天から与えられた自然界に存在する素材と人件費となる。広告費もしかり。

天から与えられた素材はその大元は無料である。そうすると、モノの値段は結局のところ人件費と付加価値のみ。付加価値というのは人間の脳みそが生み出すものだから、つまり、モノの価値とは、人間の労働と想像力の集積ということになる。

そーいうことか。

いや、自分で勝手に納得してしまったが、経済学をちゃんと学んでないので、何か重要な変数を忘れてないか、適当なことを言ってないか不安ではあるが、

どうなんですかね?この考え。

ただ、私がこんなことを思いついたのは、人間の労働の価値というものが、最近ものすごく軽んじられているからじゃないかと思う。

昔、経済学の授業で、モノの値段は需要曲線と供給曲線の一致するところで決まると教わった。「神の見えざる手」だ。

高校生のときは、暗記だけして意味なんて考えてもいないアホだった私は、確かにそうだろうなあと思っていた。

しかし、現在のデフレ状況を考えると、この「神の見えざる手」が人間にとって暴力とならない範囲で働くのは、「人件費の市場に格差が無い場合」に限るのではないか。つまり、世の中がグローバル化した現在、この理論はあてはまらないのではないかと思うのだ

最初に掲げた「モノの値段の内訳」のうち、付加価値の部分が低い生活必需品的なものは、どんどん需要側の圧力により値段が下げられて行くのだと思う。

だって、普通に考えて、ある程度の市場だったら、供給側より需要側のほうが圧倒的に人数が多いんだから、圧力だって大きいんじゃないだろうか。

学校で習った経済学からは、人の欲望とか、怠惰とか、身勝手などなど、人間の行動における特性の係数が見えてこない。欲しいvs売りたいというたった2項の要素だけだ。

しかし、その「欲しい」という欲求を分析して行けば、それは何かを満たす「欲望」もあれば、「怠惰を補う」という機能もあれば、「自らの想像力を補う」という機能などもあるだろう。

欲望:食べたい、着飾りたいなどなど

怠惰を補う:ご飯を作らずコンビニ弁当を買うとか

想像力を補う:ミュージシャンの作った音楽を買うなど

モノの値段が人件費と人間の想像力に集約されると書いたが、つまり、誰かの労働がだれかの労働負荷を助けたり、本来ならば自分でやるべき事を貨幣で誰かに肩代わりしてもらってる。

なんか私、当たり前の事を言ってる?

何で私が突然、こんな訳の分からない事をつぶやき始めたかと言うと、それは高橋源一郎氏がツイッターでつぶやいたルソーの「社会契約論」の一節に触発されたからだ。

高橋源一郎のツイッター@takagengen

以下は高橋氏が「議会制民主主義は奴隷制か?」と題して9月14日の午後0時から27回にわたってツイッター上につぶやいたものの一部だ

<ここから引用>

「民主主義」5・少し長いが、「人民主権」というものを、ルソーがどう考えていたか、引用してみる。

「市民たちの主要な仕事が公務ではなくなり、市民たちが自分の身体を使って奉仕するよりも、自分の財布から支払って奉仕することを好むようになるとともとに、国家は滅亡に瀕しているのである...」

「...[兵士として]前線に出兵しなければならないというなら、市民は[傭兵の]軍隊に金を払って、自分は家にとどまろうとする。会議に出席しなければならないというなら、市民は代議士を任命して、自分は家にとどまろうとする..」

「...怠惰と金銭のおかげで、市民たちはついに兵隊を雇って祖国を奴隷状態に陥れ、代議士を雇って祖国を売り渡したのである..うまく運営されている公民国家では、市民たちは集会に駆けつけてゆくものだが、悪しき政府のもとでは、市民たちの誰も、集会に出席するために一歩でも...」

「..動こうという気にならないものだ。誰も集会で決議されることに関心をもたないからであり、集会では一般意志が支配しないことが予測できるからであり、最後に自宅での[私的な]仕事に忙殺されるからである...誰かが『それがわたしに何の関係があるのか』と言いだすようになったら」

「...すでに国は滅んだと考えるべきなのである」。

だから、ルソーが考えた「人民主権」の原理は、「市民(国民)」が全員参加する直接民主主義だった。さて、どうだろう。ルソーは実現不可能な「机上の空論」を書いたのだろうか。『社会契約論』を読んでいると、そうは思えないのだ。

<引用ここまで>

ここで語られているのは、直接民主制と議会制民主主義の話だ。

議会制つまり代議制になった場合、市民は自らの怠惰から、金を払って公務を他人に委託する。そして最後には、自宅での[私的な]仕事に忙殺され、『それがわたしに何の関係があるのか』と言い出し、集会に出席しなくなる。そうなったら国は滅んだと考えるべきだとルソーは語る。

私が特に反応したのは、『怠惰と金銭のおかげで』ということろだ。

この話で、人々が払う金銭とは『税金』のことであり、ルソーは、市民全員で担うべき公務を、金銭で一部の人に任せる事によって、公務への関心が薄れ、国は滅びると論じている。

まさに今、この通りの事が私たちの国日本でも進行していると思う。

そして、その『怠惰と金銭』の関係は、政治の場面のみならず、現代の私たちの生活全てを覆い尽くしていると思うのだ。

このブログの前半で、ものの値段を決める価値は、人間の労働力と想像力の集約だと書いた。

それを貨幣つまりお金を媒介にして、他人に肩代わりしてもらっているのが、「経済」だ。

「政治」の場面で、自らの怠惰により、お金で誰かに肩代わりしてもらった公務には、人は関心を寄せなくなる。

それと同じことは「経済」でも言えるのではないか。

例えば、自分でやろうと思えばできる食事の準備を怠って買ってきたコンビニのおにぎりの質やその制作過程に人はどのくらい関心を寄せているだろうか。

「仕事が忙しいから」と、食事を作るという労働を誰かに肩代わりしてもらっているのが、この場合のコンビニおにぎりだ。

別に、コンビニおにぎりが悪だというのではない。労働をお金で肩代わりしてもらった人が、どのくらいそのことを意識し、そのお金の使われた先の有り様を考えるだろうかということだ。

現代の大量消費社会を生きる私たちは、政治の場面にしろ、暮らしの場面にしろ、「お金」によって自分の様々な責任を誰かに肩代わりしてもらっている。

肩代わりをしてもらうということは、他の人がやることによって、自分が知らないところで生まれるかもしれない負の利益も被る可能性があるという事だ。

お金を払って肩代わりしてもらった時点で、私たちは正の利益とともにそうした負の利益の可能性もしょっていることを忘れてはいけない。

「お金を使う」とはそういうことなんだなあと、ルソーに再認識させられた。

「お金を使う」とは、自分が把握できるはずの事象を人にまかせることでもあるから、何か想像もしない事が起こりうる可能性も考慮に入れなくてはならないのだ。

「お金を使う」ということは、便宜やモノを得るだけではなくて、お金の使われ方をチェックする責任も生まれるんじゃ無いかと思う。

モノの値段を細分化して行くと、最後は人間の労働と想像力のみに行き着くと考えたが、「モノとお金の交換」を単なる物質の交換と考えることが、今の政治経済を行き詰まらせているような気がする。

経済学の専門家の方が読まれたら恥ずかしくなるようなことかもしれないけど、せっかくいろいろ考えたので、思いつくまま書いてみました。

おつき合いいただきありがとうございました。

私のブログの基本は、こうした考え方のもとに、さまざまな事象を紹介することです。

今後、スタイルも早いうちにリニューアルしてものづくりの現場なども紹介したいのでよろしくお願いします。

そこにはどういった価値が含まれるのかを考えながら、人が作ったモノを愛して行きたいと思います。

また、それと同様に、自分たちが担うべき、政治も考えて行きたいと思います。

こんなタイトルをつけるくらいだから、常にぼんやりと考えてはいるのだが、今回はちょっと文字にしてみようかと思う。

そして、まずは、モノの値段ということを考えた。

モノの値段はおおざっぱに言えば、

コスト<原材料費+人件費+運搬費+設備費+広告費+付加価値(ブランドとか有機無農薬とか)>+利益だ。

コストを細かく分解して行くと、原材料費は、そのまた原材料とそれを作った人の人件費が含まれる。もちろん設備費としての機械や運搬に使う車なども、それを設計したコンピューターも結局は人が作ったわけで、それをさらに分解して行くと、最後にそこに残るのは、天から与えられた自然界に存在する素材と人件費となる。広告費もしかり。

天から与えられた素材はその大元は無料である。そうすると、モノの値段は結局のところ人件費と付加価値のみ。付加価値というのは人間の脳みそが生み出すものだから、つまり、モノの価値とは、人間の労働と想像力の集積ということになる。

そーいうことか。

いや、自分で勝手に納得してしまったが、経済学をちゃんと学んでないので、何か重要な変数を忘れてないか、適当なことを言ってないか不安ではあるが、

どうなんですかね?この考え。

ただ、私がこんなことを思いついたのは、人間の労働の価値というものが、最近ものすごく軽んじられているからじゃないかと思う。

昔、経済学の授業で、モノの値段は需要曲線と供給曲線の一致するところで決まると教わった。「神の見えざる手」だ。

高校生のときは、暗記だけして意味なんて考えてもいないアホだった私は、確かにそうだろうなあと思っていた。

しかし、現在のデフレ状況を考えると、この「神の見えざる手」が人間にとって暴力とならない範囲で働くのは、「人件費の市場に格差が無い場合」に限るのではないか。つまり、世の中がグローバル化した現在、この理論はあてはまらないのではないかと思うのだ

最初に掲げた「モノの値段の内訳」のうち、付加価値の部分が低い生活必需品的なものは、どんどん需要側の圧力により値段が下げられて行くのだと思う。

だって、普通に考えて、ある程度の市場だったら、供給側より需要側のほうが圧倒的に人数が多いんだから、圧力だって大きいんじゃないだろうか。

学校で習った経済学からは、人の欲望とか、怠惰とか、身勝手などなど、人間の行動における特性の係数が見えてこない。欲しいvs売りたいというたった2項の要素だけだ。

しかし、その「欲しい」という欲求を分析して行けば、それは何かを満たす「欲望」もあれば、「怠惰を補う」という機能もあれば、「自らの想像力を補う」という機能などもあるだろう。

欲望:食べたい、着飾りたいなどなど

怠惰を補う:ご飯を作らずコンビニ弁当を買うとか

想像力を補う:ミュージシャンの作った音楽を買うなど

モノの値段が人件費と人間の想像力に集約されると書いたが、つまり、誰かの労働がだれかの労働負荷を助けたり、本来ならば自分でやるべき事を貨幣で誰かに肩代わりしてもらってる。

なんか私、当たり前の事を言ってる?

何で私が突然、こんな訳の分からない事をつぶやき始めたかと言うと、それは高橋源一郎氏がツイッターでつぶやいたルソーの「社会契約論」の一節に触発されたからだ。

高橋源一郎のツイッター@takagengen

以下は高橋氏が「議会制民主主義は奴隷制か?」と題して9月14日の午後0時から27回にわたってツイッター上につぶやいたものの一部だ

<ここから引用>

「民主主義」5・少し長いが、「人民主権」というものを、ルソーがどう考えていたか、引用してみる。

「市民たちの主要な仕事が公務ではなくなり、市民たちが自分の身体を使って奉仕するよりも、自分の財布から支払って奉仕することを好むようになるとともとに、国家は滅亡に瀕しているのである...」

「...[兵士として]前線に出兵しなければならないというなら、市民は[傭兵の]軍隊に金を払って、自分は家にとどまろうとする。会議に出席しなければならないというなら、市民は代議士を任命して、自分は家にとどまろうとする..」

「...怠惰と金銭のおかげで、市民たちはついに兵隊を雇って祖国を奴隷状態に陥れ、代議士を雇って祖国を売り渡したのである..うまく運営されている公民国家では、市民たちは集会に駆けつけてゆくものだが、悪しき政府のもとでは、市民たちの誰も、集会に出席するために一歩でも...」

「..動こうという気にならないものだ。誰も集会で決議されることに関心をもたないからであり、集会では一般意志が支配しないことが予測できるからであり、最後に自宅での[私的な]仕事に忙殺されるからである...誰かが『それがわたしに何の関係があるのか』と言いだすようになったら」

「...すでに国は滅んだと考えるべきなのである」。

だから、ルソーが考えた「人民主権」の原理は、「市民(国民)」が全員参加する直接民主主義だった。さて、どうだろう。ルソーは実現不可能な「机上の空論」を書いたのだろうか。『社会契約論』を読んでいると、そうは思えないのだ。

<引用ここまで>

ここで語られているのは、直接民主制と議会制民主主義の話だ。

議会制つまり代議制になった場合、市民は自らの怠惰から、金を払って公務を他人に委託する。そして最後には、自宅での[私的な]仕事に忙殺され、『それがわたしに何の関係があるのか』と言い出し、集会に出席しなくなる。そうなったら国は滅んだと考えるべきだとルソーは語る。

私が特に反応したのは、『怠惰と金銭のおかげで』ということろだ。

この話で、人々が払う金銭とは『税金』のことであり、ルソーは、市民全員で担うべき公務を、金銭で一部の人に任せる事によって、公務への関心が薄れ、国は滅びると論じている。

まさに今、この通りの事が私たちの国日本でも進行していると思う。

そして、その『怠惰と金銭』の関係は、政治の場面のみならず、現代の私たちの生活全てを覆い尽くしていると思うのだ。

このブログの前半で、ものの値段を決める価値は、人間の労働力と想像力の集約だと書いた。

それを貨幣つまりお金を媒介にして、他人に肩代わりしてもらっているのが、「経済」だ。

「政治」の場面で、自らの怠惰により、お金で誰かに肩代わりしてもらった公務には、人は関心を寄せなくなる。

それと同じことは「経済」でも言えるのではないか。

例えば、自分でやろうと思えばできる食事の準備を怠って買ってきたコンビニのおにぎりの質やその制作過程に人はどのくらい関心を寄せているだろうか。

「仕事が忙しいから」と、食事を作るという労働を誰かに肩代わりしてもらっているのが、この場合のコンビニおにぎりだ。

別に、コンビニおにぎりが悪だというのではない。労働をお金で肩代わりしてもらった人が、どのくらいそのことを意識し、そのお金の使われた先の有り様を考えるだろうかということだ。

現代の大量消費社会を生きる私たちは、政治の場面にしろ、暮らしの場面にしろ、「お金」によって自分の様々な責任を誰かに肩代わりしてもらっている。

肩代わりをしてもらうということは、他の人がやることによって、自分が知らないところで生まれるかもしれない負の利益も被る可能性があるという事だ。

お金を払って肩代わりしてもらった時点で、私たちは正の利益とともにそうした負の利益の可能性もしょっていることを忘れてはいけない。

「お金を使う」とはそういうことなんだなあと、ルソーに再認識させられた。

「お金を使う」とは、自分が把握できるはずの事象を人にまかせることでもあるから、何か想像もしない事が起こりうる可能性も考慮に入れなくてはならないのだ。

「お金を使う」ということは、便宜やモノを得るだけではなくて、お金の使われ方をチェックする責任も生まれるんじゃ無いかと思う。

モノの値段を細分化して行くと、最後は人間の労働と想像力のみに行き着くと考えたが、「モノとお金の交換」を単なる物質の交換と考えることが、今の政治経済を行き詰まらせているような気がする。

経済学の専門家の方が読まれたら恥ずかしくなるようなことかもしれないけど、せっかくいろいろ考えたので、思いつくまま書いてみました。

おつき合いいただきありがとうございました。

私のブログの基本は、こうした考え方のもとに、さまざまな事象を紹介することです。

今後、スタイルも早いうちにリニューアルしてものづくりの現場なども紹介したいのでよろしくお願いします。

そこにはどういった価値が含まれるのかを考えながら、人が作ったモノを愛して行きたいと思います。

また、それと同様に、自分たちが担うべき、政治も考えて行きたいと思います。

| 社会契約論 (岩波文庫)J.J. ルソー岩波書店このアイテムの詳細を見る |

| 人間不平等起原論 (岩波文庫)J.J. ルソー岩波書店このアイテムの詳細を見る |

| 「悪」と戦う高橋 源一郎河出書房新社このアイテムの詳細を見る |

民主党代表選、小沢一郎出馬!楽しみである。

明日の午前中、菅直人、小沢一郎共同会見が行われ、そこで政策については語ると言ってたので、代表選についてはまた明日書くことにしようと思う。

それに、今日は、ツイッターで小沢一郎会見の実況をやり、さらに代表選への意見をつぶやいた。この後、ツイッターの一日のまとめがこのブログ上にアップされると思うので、代表選については、そちらを見てください。私の、現在の代表選への思いがつぶやかれております。

というわけで、ここでは、ふと思ったどーでもいいことを書きます。

まず、この写真を見てください。

うどん食べた後のつゆが残った丼です。

別に何の変哲も無い丼なんですけど、ネギが残ってますよねえ。

これ、皆さんはどうしてますか?

薬味って、麺に絡んできた分だけしか胃袋に治まりませんよね。

こうして残される事が自明のごとくに、ネギは刻まれ、ショウガはすられる。

他の野菜は、全部食べなさいってお母さんに注意されるのに、薬味を全部食べろとは誰も言わない。

そんなこといったら、つゆだって同じなんですが、例えばラーメンスープや麺つゆは、塩分が多いから全部飲むと身体に悪いよといういい訳も成り立ちます。でも、薬味は概して身体にいいものが多いから、全部食べた方がいいんです。なのに、こうして必ず残ってしまう。

そりゃあもちろん、小さく刻むから、麺に絡まない分も出てきます。お箸で一つずつつまむというのも野暮。

でも、いつも気になるんですよねえ。

食べ終わりに近づいて麺が少なくなってきたら、なるべく薬味が麺の上に乗っかるように、麺を引っ掛けたお箸をつゆの中くぐらせてネギを必死で乗っけたり、周りの人に、そういう事やってるのがバレないように、箸を動かしてます。まあ、別にばれてもいいんですけどね。

でも、やっぱりそれで全部は掬えない。いや、もう「救えない」という気持ちが入ってます。

で、普通は適当なところでやめてしまうのですが、今日はなぜか全部救いたくなってしまいました。

こんな暑くて皆死にそうなのに、薬味まで死なすのは忍びない・・・。

当然、麺の上に乗せる技だけでは無理で、上の写真のように麺が無くなってからも、お箸の先に引っ掛けました。

まるで、投げ輪です。引っ掛けるだけならいいんだけど、口に持ってく時が恥ずかしい。

1個、2個ならいいんです。でも、3個目、4個目となると、あの人箸舐めて、何やってんだろうと周囲の人にいぶかられるのではないだろうかと気がきではありません。でも、残りが3つ4つになると、もう、ネギの一粒がネギ男やネギ子に見えてきて、彼らが流しに流されるところを想像するといても立ってもいられなく、救出作業を続けてしまうのです。

これが、かけうどんならあったかいつゆを飲み干す手もあるのですが、残念ながら、これは冷やしのぶっかけで、冷たいつゆを飲み干すのは辛い。そんなわけで、箸で一つ一つ救出した次第。

そして、こちら。

ネギ男とネギ子は無事救出されました。

私の体内で栄養分になってくれたことと思います。

これと同様に、そうめんのときつゆの中に沈んだおろし生姜を、最後についつい箸先で救ってしまうのはやはりお行儀が悪いんでしょうか。それともいさぎが悪いのか。

天つゆに入れた大根おろしも、どうしても流す分が出てきてしまいますが、これって解決法はないんですかね。

世の中には解決法がないものもあるのかなあと思わせられる卑近な一例でありました。

あ、そういえば、つゆの中に七味が残ってた、彼らは救出しなくて・・・。

もういいか・・・。

あまりに暑くて、脳が弱ってきましたので、この辺で。

明日の午前中、菅直人、小沢一郎共同会見が行われ、そこで政策については語ると言ってたので、代表選についてはまた明日書くことにしようと思う。

それに、今日は、ツイッターで小沢一郎会見の実況をやり、さらに代表選への意見をつぶやいた。この後、ツイッターの一日のまとめがこのブログ上にアップされると思うので、代表選については、そちらを見てください。私の、現在の代表選への思いがつぶやかれております。

というわけで、ここでは、ふと思ったどーでもいいことを書きます。

まず、この写真を見てください。

うどん食べた後のつゆが残った丼です。

別に何の変哲も無い丼なんですけど、ネギが残ってますよねえ。

これ、皆さんはどうしてますか?

薬味って、麺に絡んできた分だけしか胃袋に治まりませんよね。

こうして残される事が自明のごとくに、ネギは刻まれ、ショウガはすられる。

他の野菜は、全部食べなさいってお母さんに注意されるのに、薬味を全部食べろとは誰も言わない。

そんなこといったら、つゆだって同じなんですが、例えばラーメンスープや麺つゆは、塩分が多いから全部飲むと身体に悪いよといういい訳も成り立ちます。でも、薬味は概して身体にいいものが多いから、全部食べた方がいいんです。なのに、こうして必ず残ってしまう。

そりゃあもちろん、小さく刻むから、麺に絡まない分も出てきます。お箸で一つずつつまむというのも野暮。

でも、いつも気になるんですよねえ。

食べ終わりに近づいて麺が少なくなってきたら、なるべく薬味が麺の上に乗っかるように、麺を引っ掛けたお箸をつゆの中くぐらせてネギを必死で乗っけたり、周りの人に、そういう事やってるのがバレないように、箸を動かしてます。まあ、別にばれてもいいんですけどね。

でも、やっぱりそれで全部は掬えない。いや、もう「救えない」という気持ちが入ってます。

で、普通は適当なところでやめてしまうのですが、今日はなぜか全部救いたくなってしまいました。

こんな暑くて皆死にそうなのに、薬味まで死なすのは忍びない・・・。

当然、麺の上に乗せる技だけでは無理で、上の写真のように麺が無くなってからも、お箸の先に引っ掛けました。

まるで、投げ輪です。引っ掛けるだけならいいんだけど、口に持ってく時が恥ずかしい。

1個、2個ならいいんです。でも、3個目、4個目となると、あの人箸舐めて、何やってんだろうと周囲の人にいぶかられるのではないだろうかと気がきではありません。でも、残りが3つ4つになると、もう、ネギの一粒がネギ男やネギ子に見えてきて、彼らが流しに流されるところを想像するといても立ってもいられなく、救出作業を続けてしまうのです。

これが、かけうどんならあったかいつゆを飲み干す手もあるのですが、残念ながら、これは冷やしのぶっかけで、冷たいつゆを飲み干すのは辛い。そんなわけで、箸で一つ一つ救出した次第。

そして、こちら。

ネギ男とネギ子は無事救出されました。

私の体内で栄養分になってくれたことと思います。

これと同様に、そうめんのときつゆの中に沈んだおろし生姜を、最後についつい箸先で救ってしまうのはやはりお行儀が悪いんでしょうか。それともいさぎが悪いのか。

天つゆに入れた大根おろしも、どうしても流す分が出てきてしまいますが、これって解決法はないんですかね。

世の中には解決法がないものもあるのかなあと思わせられる卑近な一例でありました。

あ、そういえば、つゆの中に七味が残ってた、彼らは救出しなくて・・・。

もういいか・・・。

あまりに暑くて、脳が弱ってきましたので、この辺で。

やっぱり、深夜に書いて寝かさなかった記事は、かなり恥ずかしいですね。

深い夜というのは、目は覚めていても頭は夢を見ているのかもしれません。とほほ。

自分の色ってなんだろう・・と再び考える日々。

まるで、ツイッターのような短いブログでした。

深い夜というのは、目は覚めていても頭は夢を見ているのかもしれません。とほほ。

自分の色ってなんだろう・・と再び考える日々。

まるで、ツイッターのような短いブログでした。

昨日、折り紙をやってる方に、折り紙を少し教えてもらった。

鶴はまだ折ることができる。

けれど、子どものころに折っていた、カブトや袴、百合の花

椅子とピアノ、お菓子の入れ物、などなどの折り方はほとんど忘れてしまっている。

けど、そんなものを今更教えてもらってもしょうがない。

で、教えてもらったのがこれだ。

薔薇の花。

実は私、折り紙には子どものとき以来ほとんど触れていなくて、

こんな薔薇の花の折り方が考案されていることも知らなかった。

凄いなあ。これ1枚の紙で、一個の切れ目も入れずに折ってるのだ。

やはり、鶴やかぶとなどとは比べ物にならない複雑な折り方で、

昨日教えてもらった時には、完成させる事ができなかった。

今日、ネット上に掲載されている作り方を見て復習して

再度挑戦して、上の写真の薔薇ができた。

この折り紙の薔薇は、折り方を考えた人の名前をとって川崎ローズと呼ばれていて、世界中に広まっている。YOUTUBEで川崎ローズ(kawasaki rose)で検索すれば、英語の字幕のついた折り方を見せるVTRがいくつも見つかる。

考案した川崎敏和氏は高専の先生。折り紙の研究で博士号をとってるらしい。

折り紙は展開図をみれば分かるが、まさに幾何学だ。

そして、この「薔薇」が面白いのは、淡々と直線折りを続けていけば次第に形ができていく鶴やかぶとと違って、形ができていく過程のところどころにカタルシスがある点だ。

川崎ローズの作成過程には、有名な「Kawasaki Twist(川崎ねじり?)」という折り方(折るとは言わないかな?)の部分があるのだが、4方の山折をつまんで少し立体化して、その後、ねじって押さえたら、再び平面になる。

ねじりを介して、一瞬にして三次元から二次元になるあの感じが、なんかたまらなくぐっとくる。

なんというのか、メビウスの輪に感じる空間の謎というか、物理学的好奇心というか、宇宙空間に放り出されるような快感が、一瞬、ほんの一瞬だけどあるのだ(また大げさに書いてもたかな)。

このKawasaki Twistだけでなく、平面から立体的薔薇の花びらが一瞬にして立ち上がる時のカタルシスは言うまでもない。

このサイトに川崎ローズの折り方が実演されている。

川崎ローズの折り方 VTR

このページにあるVTRのパート1の7分35秒あたりから上記の「Kawasaki Twist」が、パート2で薔薇の花びらが立ち上がるところが見られる。

しかし、このカタルシスは、自分で折ってみないと、多分見ただけではわからないと思うなあ。

で、もう一個作っちゃったのがコレだす。

それにしても、どう頭を使えば、直線で作られた展開図からこういうリアルな薔薇の形ができるのかが分かるのか?

まるで、将棋や囲碁で、100手先を読むような感じで、頭の中のコンピュータが、自動的に薔薇の形から展開図を解析するのか。

と思って、ググっていたら、こういうページを見つけた。

川崎先生ではないが、この方も大学で折り紙の研究をしている。三谷純さんという方のインタビュー記事だ。

三谷さんの場合は、コンピュータを使う。まず三次元コンピュータグラフィックスで形を造形し、その展開図は計算で求めるのだそうだ。展開図はできたのもの、折るのが難しくて完成しないものもあるらしい。

また、三谷さんによれば、海外の研究者には、昆虫の脚の本数や長さなどの骨格情報を入力して展開図を自動的に導きだすシステムを作った人もいるとか。一体それってどういう計算式を使うのだ??謎が謎を呼ぶ。

折り紙の折り方は、今では、人工衛星の太陽光パネルなどにも応用されていて、今後も様々な利用法が模索されている。

例えば、ミウラ折りという折り方は、大きな判型のものを小さく折り畳む際の最強の折り方として、活用されているようだ。開いたり閉じたりしやすくて、折り目から破れにくいんだって。

折り紙は、かなりビジネスとしても有望な存在なのだ。

しかし、やはりそれよりも、私の中では、あの薔薇を初めてちゃんと折れた時に感じたカタルシスのほうに興味がある。

本当に、宇宙への好奇心に近い何かを感じたのだ。

おそるべし、折り紙の世界である。

その謎を解くために、いつか川崎氏や三谷氏など折り紙数学者にインタビューを敢行したいなあ。

資金ができて、ブログをリニューアルしたら、取材に出たいと思う。

でも、とにかく、折り紙思ったよりオモロいです。

手先も使うし、ボケ防止にも良さそう。

みなさんも作り方を見て挑戦してみませんか?

以下は、福山工業高校の有志が、川崎敏和氏などのアドバイスを受けて、初心者が折ばらを完成させられる事を目標に作られた

作り方のウェブサイトです。折ばらウェブサイト

上記のビデオとは、少し折る順番が違うみたい。

こちらは、折線を書いた折り紙の静止画も多数掲載され、より分かりやすくなっています。

まず、以下の本を読んでみなきゃな。

鶴はまだ折ることができる。

けれど、子どものころに折っていた、カブトや袴、百合の花

椅子とピアノ、お菓子の入れ物、などなどの折り方はほとんど忘れてしまっている。

けど、そんなものを今更教えてもらってもしょうがない。

で、教えてもらったのがこれだ。

薔薇の花。

実は私、折り紙には子どものとき以来ほとんど触れていなくて、

こんな薔薇の花の折り方が考案されていることも知らなかった。

凄いなあ。これ1枚の紙で、一個の切れ目も入れずに折ってるのだ。

やはり、鶴やかぶとなどとは比べ物にならない複雑な折り方で、

昨日教えてもらった時には、完成させる事ができなかった。

今日、ネット上に掲載されている作り方を見て復習して

再度挑戦して、上の写真の薔薇ができた。

この折り紙の薔薇は、折り方を考えた人の名前をとって川崎ローズと呼ばれていて、世界中に広まっている。YOUTUBEで川崎ローズ(kawasaki rose)で検索すれば、英語の字幕のついた折り方を見せるVTRがいくつも見つかる。

考案した川崎敏和氏は高専の先生。折り紙の研究で博士号をとってるらしい。

折り紙は展開図をみれば分かるが、まさに幾何学だ。

そして、この「薔薇」が面白いのは、淡々と直線折りを続けていけば次第に形ができていく鶴やかぶとと違って、形ができていく過程のところどころにカタルシスがある点だ。

川崎ローズの作成過程には、有名な「Kawasaki Twist(川崎ねじり?)」という折り方(折るとは言わないかな?)の部分があるのだが、4方の山折をつまんで少し立体化して、その後、ねじって押さえたら、再び平面になる。

ねじりを介して、一瞬にして三次元から二次元になるあの感じが、なんかたまらなくぐっとくる。

なんというのか、メビウスの輪に感じる空間の謎というか、物理学的好奇心というか、宇宙空間に放り出されるような快感が、一瞬、ほんの一瞬だけどあるのだ(また大げさに書いてもたかな)。

このKawasaki Twistだけでなく、平面から立体的薔薇の花びらが一瞬にして立ち上がる時のカタルシスは言うまでもない。

このサイトに川崎ローズの折り方が実演されている。

川崎ローズの折り方 VTR

このページにあるVTRのパート1の7分35秒あたりから上記の「Kawasaki Twist」が、パート2で薔薇の花びらが立ち上がるところが見られる。

しかし、このカタルシスは、自分で折ってみないと、多分見ただけではわからないと思うなあ。

で、もう一個作っちゃったのがコレだす。

それにしても、どう頭を使えば、直線で作られた展開図からこういうリアルな薔薇の形ができるのかが分かるのか?

まるで、将棋や囲碁で、100手先を読むような感じで、頭の中のコンピュータが、自動的に薔薇の形から展開図を解析するのか。

と思って、ググっていたら、こういうページを見つけた。

川崎先生ではないが、この方も大学で折り紙の研究をしている。三谷純さんという方のインタビュー記事だ。

三谷さんの場合は、コンピュータを使う。まず三次元コンピュータグラフィックスで形を造形し、その展開図は計算で求めるのだそうだ。展開図はできたのもの、折るのが難しくて完成しないものもあるらしい。

また、三谷さんによれば、海外の研究者には、昆虫の脚の本数や長さなどの骨格情報を入力して展開図を自動的に導きだすシステムを作った人もいるとか。一体それってどういう計算式を使うのだ??謎が謎を呼ぶ。

折り紙の折り方は、今では、人工衛星の太陽光パネルなどにも応用されていて、今後も様々な利用法が模索されている。

例えば、ミウラ折りという折り方は、大きな判型のものを小さく折り畳む際の最強の折り方として、活用されているようだ。開いたり閉じたりしやすくて、折り目から破れにくいんだって。

折り紙は、かなりビジネスとしても有望な存在なのだ。

しかし、やはりそれよりも、私の中では、あの薔薇を初めてちゃんと折れた時に感じたカタルシスのほうに興味がある。

本当に、宇宙への好奇心に近い何かを感じたのだ。

おそるべし、折り紙の世界である。

その謎を解くために、いつか川崎氏や三谷氏など折り紙数学者にインタビューを敢行したいなあ。

資金ができて、ブログをリニューアルしたら、取材に出たいと思う。

でも、とにかく、折り紙思ったよりオモロいです。

手先も使うし、ボケ防止にも良さそう。

みなさんも作り方を見て挑戦してみませんか?

以下は、福山工業高校の有志が、川崎敏和氏などのアドバイスを受けて、初心者が折ばらを完成させられる事を目標に作られた

作り方のウェブサイトです。折ばらウェブサイト

上記のビデオとは、少し折る順番が違うみたい。

こちらは、折線を書いた折り紙の静止画も多数掲載され、より分かりやすくなっています。

まず、以下の本を読んでみなきゃな。

| バラと折り紙と数学と川崎 敏和森北出版このアイテムの詳細を見る |

| 折り紙夢WORLD 花と動物編川崎 敏和朝日出版社このアイテムの詳細を見る |

この週末は、忙しかった。

土曜日は、富士山の美しい静岡の朝霧高原で行われたボーイスカウトの全国大会、日本ジャンボリーで行うとあるイベントのお手伝いに行った。 第15回日本ジャンボリーのサイト

普段接しない子供達との作業はとっても有意義な体験だったのだが、ひとつだけ引っかかる事があったので、指摘しておきたいと思う。

「引っかかる事」というのは「食事」である。

作業の相間の昼食は主催者から支給されるというので待っていたら、届けられたのは、某大手製パン会社製のビニールの袋に入った食事パン2つとペットボトルに入ったオレンジジュースだった。それも果汁30%のやつ。

私たちスタッフだけならまだしも、スカウトの子供達の昼ご飯もこれだという。

私はこのジャンボリーの最終日1日のみの参加だからいいが、子供達やほかのスタッフは一週間をここで過ごす訳だ。

夜は材料が支給されて自炊をしていると聞いたが、ジャンボリーのホームページに掲載されている食事風景の写真は、パンやバナナを食べている子供たちの写真がほとんど。

そこで、ググってみたら、ジャンボリー中の食事メニューと作り方の注意の書かれたファイルが見つかった。

それを見てみると、お昼ご飯は、この製パン会社のパン&ゼリーみたいな組み合わせと個別包装おにぎり&魚肉ソーセージ+チーカマの組み合わせが交互に登場。

夕食も、レトルトパックの牛丼や中華丼、湯煎にするハンバーグや冷凍のシュウマイや餃子など。たまに焼肉の日があるなどしたが、基本的に調理済みのものを過熱するだけの作業がほとんどのようだった。

なぜか、皇太子殿下が訪れた初日の夕食には、野外調理の定番である‘レトルトではない’カレーがメニューに登場。子供達はジャガイモや人参、タマネギを切って調理した。この風景は新聞記事にもとりあげられている。

中日新聞の日本ジャンボリーの記事

これってどうなんだろう。

ボーイスカウトの理念からすれば、昨今よく耳にする「食育」ということも必要なのではないかと思うし、自然環境を考えるということは、その理念にも歌われている。

なのに、子供たちの食事風景の写真には、パンのビニールの空き袋や、空のペットボトル、食器も使い捨てのものが写っている。使い捨てにしないために、紙かプラの容器に薄いビニール袋を被せて使っている写真も見かけたが、それもビニールゴミが出る訳で本末転倒。

添加物とビニール袋に溢れた食事ばかりを一週間食べ続けたんじゃあ、ほかにどんな有意義な体験をしても、それは相殺されてしまうのではないだろうか。ここまで便利病は進んでいるかと思って愕然とした。

もはやこんなことを言っている私が古い人間なのか??

いやそうではないと思う。

こうした便利食は、本当に忙しくて、ご飯ゆっくり作ったり食べたりしてる時間がどうしても無い場合の最終手段として利用すればいいもので、ましてや、子どもの教育の一環であるスカウトのイベントで多用するものではないのではないだろうか。

一日目カレーならば、なぜ2日目豚汁ではいけないのだろう。いも炊きとか、炊き込みご飯を炊いてみてもいいだろうに。

やはり、スポンサーとなっている企業の用意できる材料にメニューは左右されるのだろうか。今回、前述の大手製パン会社のほか、ある牛丼チェーンもスポンサーとなっていたようだが、湯煎のハンバーグとか牛丼とか、肉のメニューが多いのはそのせいと思われる。

1週間のジャンボリーの間、子供達は驚くほど沢山のイベントメニューをこなし忙しそうだった。私たちが行ったイベント中も、引率者は次のイベントの時間の心配をしていた。

そんなんだと、ゆっくり食事の準備をする時間も無いのだろうなあとは思ったが、あんなビニールゴミを沢山生む食事をするくらいだったら、イベントの数を少し減らしてでも、生ゴミしか出ない野菜やお肉を使った手作りメニューをいろいろ作らせた方がよっぽど勉強になるんじゃないかと思う。

朝の残りご飯で握ったおにぎりを昼用に持っていく場合は、腐敗防止に必ず梅干しを入れるとか、そういう知識こそ重要なんじゃないだろうか。

ジャンボリーのプログラムには「もったいない」という項目もあるのに、なぜこんなことになるのか理解に苦しんだ。

こうした食事に対する違和感は、スタッフの食事にも感じた。

私は1日の日帰り参加だったので、スタッフ用の夕食はとらない予定だったが、

帰りのバスが渋滞で到着が大幅に遅れたため、その間に、余った食券で夕食を食べさせてもらえる事になった。

学食みたいなものと聞いていたが、メニューの見本として並んでいたのは、例の牛丼チェーン提供のレトルトベジタブルカレーとサラダの組み合わせか、焼きそばとアメリカンドックの組み合わせ。

ここまできてチェーン店のレトルトを食べるのもなあと思い、また、ここはかの有名な富士宮焼きそばの本場だし、と思って焼きそばを選んだが、これが大失敗だった。

麺はのびきり、さらに短く切れ切れで、ソースは乾き、食感はモサモサ。

贅沢を言う訳じゃないけど、これはマズいと思った。でも、捨てるのも忍びないので、無理して食べた(少しいっしょにいたスタッフが食べてくれました。)そして、これが白いご飯とたくわん、あったかいみそ汁だったらどんなにか嬉しいだろうと、口の中いっぱいになった焼きそばに涙目になりそうになりながら思った。

出されたものに文句は言うまいとは思うし、基本的にあまり言わない方だと思う。しかし、なぜこの豊かなはずの現代の日本で、こうした食事が供される事態になってしまうのか?ということを言いたくて、あえてこうして文句を言っている。

多分、富士宮といえば焼きそばだからという親切心で選ばれたメニューなのだとは思う。でも、大量に作って作り置きというのは、やはり焼きそばというメニューにおいては無理があるのだ。限られたスタッフと予算でなるべく美味しいものを提供しようとしたら、自ずとどういう種類のものなら作り置きが可能で、長時間おいしく食べられるかも絞られる。

せっかくの富士宮焼きそばも、ここまでマズく変質してしまうと、マイナスの印象しか残らないのではないだろうか。

調理の方たちは一生懸命、大量な食事を作って供してくださっているのに、こういう感想しか持てないのは悲しい。食堂には沢山の人がいて活気があるはずなのに、なんとなく本来の活気が感じられなかったのは、この食事のせいではないのかと思えた。

供されたものを文句を言わず黙々と食べるというのはある意味美徳である。

しかし、同じくらいのコストと労力で、疲れたスタッフに、よりホッとする夕食を届けられるとしたら、それはそちらの方がいいのではないか。

本当にいいものを出せと言ってるのではない。おにぎりと沢庵だけでもいいのだ。具がネギだけでいいから、みそ汁がついたらなお嬉しい。

一日野外で働いて疲れた身体に、どういう食事が嬉しいのか、もっと想像力を働かせて欲しいと思うのだ。

行われている事の優先順位は、スポンサーの都合であり、会場の都合であり、食事によって働く人をねぎらおうという気持ちは、その次あたりになっている気がした。

文句言いついでにもうひとつ。

食事会場には、箸は基本的に置いていなくて、皆、マイ箸を持参していた。

私は、当初夕食を食べる予定がなかったので、予備で置いてある割り箸をもらったのだが、その時に、「次はマイ箸持ってきてくださいね」と注意された。まあ、それは当然。

しかしだ、配膳される食器は全部紙製の使い捨てだ。

さらに、これが最も突っ込みたかったのだが、食事を運ぶめいめいのトレーの下には、よくファーストフード店で敷くような、紙のランチョンマットが敷かれていた。これは食事が終われば、捨てられる運命にある。

何の為にそのシートを敷くのか?

そこには、スポンサーの製パン会社の製品の紹介が印刷されていた。

マイ箸を持ってこいという一方で、こうした無駄を行うこのダブルスタンダードに、なぜ主催者は矛盾を感じないのだろうか。

普段はあまり接する事の無い子供達といっしょに有意義な時間を過ごし、本当にいい体験ができたと思っているのだが、この食事の問題を考えると、このいい思い出が、なんだか台無しになってしまう。

2015年には、日本の山口県で世界のスカウトジャンボリーが開催されるらしいが、大企業にスポンサードしてもらったとしても、もう少し、その使い方を考えて欲しい。

大規模なイベントだと、なかなか「手作りで」というのも難しいというのなら、別に大規模なものなんてやる必要はないのではないかとも思う。政府だって中央集権の時代から地方分権の時代に移行せざるを得なくなっているのだから。

昨日、ツイッターを見ていたら、作家の高橋源一郎氏@takagengen のこんなつぶやきを見つけた。

<つぶやきここから>

夕方、まだまだ暑い。なのに、ベランダに出ていったしんちゃんが戻って来ない。出てみると、(ちっちゃな)庭に(ぼくの)サンダルをはいたしんちゃんが座って地面を凝視している。「なにみてるの?」「ありづか」。なにがおもしろいのか、ありづかに出入りするありたちに視線は釘付けだ。

2010年8月4日 15:15:05:JST webから

そんな風に、子どもは、なにかをじっと食い入るように見つめる。たいての場合、なにも考えずに。おとなにはもう真似できない(おとなが見つめる時にははっきりした意図があるのから)。いやたぶん、世界というものが、そこにあるだけで驚異だからだろうと思う。子どもの目には何でも映っている。

2010年8月4日 15:17:51:JST webから

<つぶやきここまで>

今年のゴールデンウイーク明け。

仕事を辞めて実家に帰省し、お墓掃除に行った

(「参り」じゃないんだよね。落ち葉や雑草がすごくて)。

すると、石と石の隙間に蟻の巣があるのか、

アリンコがいっぱいその隙間に向かっていろんなものを運んでいる。

たくさんの蟻で協力して大きな獲物を運ぶもの、

一匹で自分の体以上のものを運ぶもの、

獲物を一度は巣穴に突っ込みながら、再び出てきて向きを変え、

みんなでワッセワッセといろんなものを運び込む。

あまりに面白くて、おもわず持っていたiphoneで撮影した。

はたらく蟻んこ

Iphoneで撮影してる時点で、既に大人なんだが、

これを見ながら私は何を考えていただろうか。

高橋氏が言う「はっきりした意図」はあっただろうか。

自分の体の何倍も大きい獲物を運ぶ姿に「すげー」と思ったのは憶えている。

人間もピラミッドを造った時はあんな感じだったのだろう、とか。

ああ、あと、穴の奥はどうなってんだろうとかも考えた。

だってお墓だし。

「働くとは何か」とかも考えていた気もするが、

ただただ、ありんこの動きの面白さに釘付けだった気もする。

そうか・・・、

神の視点を疑似体験していたのか。オモロいはずだ。

明日は「蜘蛛の糸」でも読み返してみるとするか。

こんな私はいつになったら大人になれるのだろう。

夜、気温が下がって少しほっとすると、

こんないらんことを考えてしまう。

追記:

「そうか・・、」なんて書いたけど、

神の視点の疑似体験なんていう

一見もっともらしいことだけじゃないかもしれないな。

<つぶやきここから>

夕方、まだまだ暑い。なのに、ベランダに出ていったしんちゃんが戻って来ない。出てみると、(ちっちゃな)庭に(ぼくの)サンダルをはいたしんちゃんが座って地面を凝視している。「なにみてるの?」「ありづか」。なにがおもしろいのか、ありづかに出入りするありたちに視線は釘付けだ。

2010年8月4日 15:15:05:JST webから

そんな風に、子どもは、なにかをじっと食い入るように見つめる。たいての場合、なにも考えずに。おとなにはもう真似できない(おとなが見つめる時にははっきりした意図があるのから)。いやたぶん、世界というものが、そこにあるだけで驚異だからだろうと思う。子どもの目には何でも映っている。

2010年8月4日 15:17:51:JST webから

<つぶやきここまで>

今年のゴールデンウイーク明け。

仕事を辞めて実家に帰省し、お墓掃除に行った

(「参り」じゃないんだよね。落ち葉や雑草がすごくて)。

すると、石と石の隙間に蟻の巣があるのか、

アリンコがいっぱいその隙間に向かっていろんなものを運んでいる。

たくさんの蟻で協力して大きな獲物を運ぶもの、

一匹で自分の体以上のものを運ぶもの、

獲物を一度は巣穴に突っ込みながら、再び出てきて向きを変え、

みんなでワッセワッセといろんなものを運び込む。

あまりに面白くて、おもわず持っていたiphoneで撮影した。

はたらく蟻んこ

Iphoneで撮影してる時点で、既に大人なんだが、

これを見ながら私は何を考えていただろうか。

高橋氏が言う「はっきりした意図」はあっただろうか。

自分の体の何倍も大きい獲物を運ぶ姿に「すげー」と思ったのは憶えている。

人間もピラミッドを造った時はあんな感じだったのだろう、とか。

ああ、あと、穴の奥はどうなってんだろうとかも考えた。

だってお墓だし。

「働くとは何か」とかも考えていた気もするが、

ただただ、ありんこの動きの面白さに釘付けだった気もする。

そうか・・・、

神の視点を疑似体験していたのか。オモロいはずだ。

明日は「蜘蛛の糸」でも読み返してみるとするか。

こんな私はいつになったら大人になれるのだろう。

夜、気温が下がって少しほっとすると、

こんないらんことを考えてしまう。

追記:

「そうか・・、」なんて書いたけど、

神の視点の疑似体験なんていう

一見もっともらしいことだけじゃないかもしれないな。

先週、朝まで生テレビ「若者不幸社会」の感想を書いたら、

田原総一朗氏がツイッターでRT(リツイート)してくださって、

当日は15000pv、翌日はなんと42000PVを記録しました。

これはgooブログの記事別ランキングでその日のトップ。

本当にびっくり仰天です。

コメントをこんなにたくさんいただいたのも初めて。

ブログを続ける励みになりました。

特に「わかりやすい」というコメントをいただけたのは、

これまでニュースの解説ボードなどを職人のように作り続けてきた

私にとってすごく嬉しい言葉でした。

心の中の密かなライバルは池上さんですから!なんて

はずかしげもなく言ってみたりして(笑)。

とはいえ、ツイッターのRTで増えた読者というのは減っていくのも早い。

1週間でほとんど元の状態に戻ってきました(とほほ)。

実は、その後あまり記事を更新して無いのも駄目なんですけどね。

ブログで生きていくとかなんとか言ってる割には、

急な読者の来訪に自意識過剰でプレッシャーを感じて

固まってしまったのも事実です(またまた、とほほ)。

気のせいかもしれませんが、4万pvを超えた翌日から数日間

なんだかとても身体がダルくなって、

何もやる気が起きなくなってしまいました。

これが年齢によるものなのか、このところの気候によるものなのか

それとも本当に精神的プレッシャーによるものなのか???

週が開けて、体調も徐々に戻ってきたのですが、

今朝、2週間に一度通っている、野口整体の治療院に行ったところ

衝撃の事実が判明!

なんと、大脳の働きを司る腰椎1番のみに力がかかって、

ほかの腰骨の力が抜けた状態になっているとのこと。

つまり軽く腰が抜けた状態になっていると言われたんです。

腰が抜けるって、ぎっくり腰みたいに物理的に腰がガクッとくるだけじゃなくて、精神的な影響で腰の力が抜け、内蔵の働きなども含め腰(腰椎)が支えている機能が悪くなることもあるらしいんですね。

整体に詳しくない方に簡単に説明しますと、

背骨は、上から7個の頸椎、12個の胸椎、5個の腰椎、

そして仙骨と尾骨で構成されていて、

上から頸椎1番、2番というように番号がついています。

それぞれの骨は神経で内蔵などの器官に繋がっていて、

その神経の繋がっている器官に問題があると、

背骨の方に影響が出たりするんです。

で、私の場合、大脳を司る腰椎1番のみに負担がかかっていたんです。

それで、ほかの腰骨の力ががくっと抜けてしまっていた。

うひゃ~、やはりこれって、

突然たくさんの読者が押し掛けてくださったのにびっくらこいて

精神的に腰抜かしちゃったってことなんですかね?

身体って面白いですねえ。

でも、面白がっている場合じゃないんですよ。

42000pvもつかの間、やはりそれも田原さんのRTの賜物で

一週間経った昨日の閲覧数は1500PVにまで減っています。

ライブドアブログ奨学金に応募しようとする私には

読者の獲得は必須なのだった!

整体で背骨の調整もしてもらったことだし、

ここはばりばりブログを更新せねば!

みなさま今後ともよろしくお願いいたします。

田原総一朗氏がツイッターでRT(リツイート)してくださって、

当日は15000pv、翌日はなんと42000PVを記録しました。

これはgooブログの記事別ランキングでその日のトップ。

本当にびっくり仰天です。

コメントをこんなにたくさんいただいたのも初めて。

ブログを続ける励みになりました。

特に「わかりやすい」というコメントをいただけたのは、

これまでニュースの解説ボードなどを職人のように作り続けてきた

私にとってすごく嬉しい言葉でした。

心の中の密かなライバルは池上さんですから!なんて

はずかしげもなく言ってみたりして(笑)。

とはいえ、ツイッターのRTで増えた読者というのは減っていくのも早い。

1週間でほとんど元の状態に戻ってきました(とほほ)。

実は、その後あまり記事を更新して無いのも駄目なんですけどね。

ブログで生きていくとかなんとか言ってる割には、

急な読者の来訪に自意識過剰でプレッシャーを感じて

固まってしまったのも事実です(またまた、とほほ)。

気のせいかもしれませんが、4万pvを超えた翌日から数日間

なんだかとても身体がダルくなって、

何もやる気が起きなくなってしまいました。

これが年齢によるものなのか、このところの気候によるものなのか

それとも本当に精神的プレッシャーによるものなのか???

週が開けて、体調も徐々に戻ってきたのですが、

今朝、2週間に一度通っている、野口整体の治療院に行ったところ

衝撃の事実が判明!

なんと、大脳の働きを司る腰椎1番のみに力がかかって、

ほかの腰骨の力が抜けた状態になっているとのこと。

つまり軽く腰が抜けた状態になっていると言われたんです。

腰が抜けるって、ぎっくり腰みたいに物理的に腰がガクッとくるだけじゃなくて、精神的な影響で腰の力が抜け、内蔵の働きなども含め腰(腰椎)が支えている機能が悪くなることもあるらしいんですね。

整体に詳しくない方に簡単に説明しますと、

背骨は、上から7個の頸椎、12個の胸椎、5個の腰椎、

そして仙骨と尾骨で構成されていて、

上から頸椎1番、2番というように番号がついています。

それぞれの骨は神経で内蔵などの器官に繋がっていて、

その神経の繋がっている器官に問題があると、

背骨の方に影響が出たりするんです。

で、私の場合、大脳を司る腰椎1番のみに負担がかかっていたんです。

それで、ほかの腰骨の力ががくっと抜けてしまっていた。

うひゃ~、やはりこれって、

突然たくさんの読者が押し掛けてくださったのにびっくらこいて

精神的に腰抜かしちゃったってことなんですかね?

身体って面白いですねえ。

でも、面白がっている場合じゃないんですよ。

42000pvもつかの間、やはりそれも田原さんのRTの賜物で

一週間経った昨日の閲覧数は1500PVにまで減っています。

ライブドアブログ奨学金に応募しようとする私には

読者の獲得は必須なのだった!

整体で背骨の調整もしてもらったことだし、

ここはばりばりブログを更新せねば!

みなさま今後ともよろしくお願いいたします。

ひー、暑いわあ~。今日も、「暑い」というより「熱い」と書きたくなるような一日でした。

3日も記事を更新してなかった(つぶやき自動更新はしてますが)このgooブログの編集ページを開いたら、今日のgooブログトピックスのところに「あなたの好きなカレーについて語ってください!」とビックリマーク!までつけて書いてあって、ちょい脱力。「はい、ボンカレーです。」と一人つぶやきました。

でも、今日はなんだか、こんな脱力案件に逆に人間のパワーの源を感じる一日でもあったような気がします。

今日は朝から鎌倉山へ行って人んちのお庭(畑かな)を見せてもらい、その後、江ノ島で上半身裸の人の集団と、暴走バイクのパラパラいうクラクションの音の洪水に溺れるという、東京都心に住む人間にとっては非日常を体験してきました。

外国人観光客に、ギャルが「クソ暑い=very 暑い」とか教えてあげたりしていて、微笑ましくもあり、無意味に生きるエネルギーを感じました。

土産物屋に売られている木刀とか、炎天下でしらす丼食べるために行列する人とか、このクソ暑い中、なんでこんなことしてるんだろという意味のなさが、もしかしたら人間のパワーなのではないかなどと思ったりもしました。

だって、意味なんて考えてたら、この暑さとのダブルパンチでへこたれてしまうではありませんか。

海のくせにアスファルトの照り返しが暑い、汗でベタベタだ、420円のかき氷の木目(粒)が荒すぎる!とか、いくらでも不快指数が急上昇する要素はあるのですが、冷房の効いたオフィスで、脳みそだけ回転させてイライラ仕事してるのに比べたら、不快指数の中に含まれる、化学物質の量が少ないというか、毒素が少ない気がしますね。

単に塩分多くて味濃すぎてうざいから、水で薄めてくんないっていう感じの不快とでもいうのでしょうか。

歩き疲れて帰宅して、そのベタベタな身体をシャワーで流し、畳にごろんと寝転がったら、久しぶりによく眠れそうな感じです。やらなきゃいけないことも、あせりもみんな忘れて今日は寝るかあといった心地よい疲れです。

脳みそが溶けそうなくらい暑い中、あのヤンキー集団うるせえとか、またギャルがアホな事言っとるなあとか言いながら、特に目的もなくぶらぶらする。その上猛暑。それにどんな意味があるんだと思いますが、人間、意味のある事、かっこいいことばっかりやっていたら、弱っちろくなってしまうんじゃないかと思います。

もちろん、意味のある事役に立つ事あってこその、意味の無いことダメなものなんですけど、ダメなものもないと、世の中多分ダメになっちまう。そう感じた、真夏の江ノ島なのでした。

最後に鎌倉山から下山する時に見つけた、無駄にギザギザの多い葉っぱの写真を載っけます。

なんだか意味なくギザギザが深い気が・・。

でも、この葉っぱ見てると、妙に元気出る気がしませんか?

さあ焼きそば作ろ。サイダー飲もう。録画した朝生で東浩紀の退席シーン見よ。

3日も記事を更新してなかった(つぶやき自動更新はしてますが)このgooブログの編集ページを開いたら、今日のgooブログトピックスのところに「あなたの好きなカレーについて語ってください!」とビックリマーク!までつけて書いてあって、ちょい脱力。「はい、ボンカレーです。」と一人つぶやきました。

でも、今日はなんだか、こんな脱力案件に逆に人間のパワーの源を感じる一日でもあったような気がします。

今日は朝から鎌倉山へ行って人んちのお庭(畑かな)を見せてもらい、その後、江ノ島で上半身裸の人の集団と、暴走バイクのパラパラいうクラクションの音の洪水に溺れるという、東京都心に住む人間にとっては非日常を体験してきました。

外国人観光客に、ギャルが「クソ暑い=very 暑い」とか教えてあげたりしていて、微笑ましくもあり、無意味に生きるエネルギーを感じました。

土産物屋に売られている木刀とか、炎天下でしらす丼食べるために行列する人とか、このクソ暑い中、なんでこんなことしてるんだろという意味のなさが、もしかしたら人間のパワーなのではないかなどと思ったりもしました。

だって、意味なんて考えてたら、この暑さとのダブルパンチでへこたれてしまうではありませんか。

海のくせにアスファルトの照り返しが暑い、汗でベタベタだ、420円のかき氷の木目(粒)が荒すぎる!とか、いくらでも不快指数が急上昇する要素はあるのですが、冷房の効いたオフィスで、脳みそだけ回転させてイライラ仕事してるのに比べたら、不快指数の中に含まれる、化学物質の量が少ないというか、毒素が少ない気がしますね。

単に塩分多くて味濃すぎてうざいから、水で薄めてくんないっていう感じの不快とでもいうのでしょうか。

歩き疲れて帰宅して、そのベタベタな身体をシャワーで流し、畳にごろんと寝転がったら、久しぶりによく眠れそうな感じです。やらなきゃいけないことも、あせりもみんな忘れて今日は寝るかあといった心地よい疲れです。

脳みそが溶けそうなくらい暑い中、あのヤンキー集団うるせえとか、またギャルがアホな事言っとるなあとか言いながら、特に目的もなくぶらぶらする。その上猛暑。それにどんな意味があるんだと思いますが、人間、意味のある事、かっこいいことばっかりやっていたら、弱っちろくなってしまうんじゃないかと思います。

もちろん、意味のある事役に立つ事あってこその、意味の無いことダメなものなんですけど、ダメなものもないと、世の中多分ダメになっちまう。そう感じた、真夏の江ノ島なのでした。

最後に鎌倉山から下山する時に見つけた、無駄にギザギザの多い葉っぱの写真を載っけます。

なんだか意味なくギザギザが深い気が・・。

でも、この葉っぱ見てると、妙に元気出る気がしませんか?

さあ焼きそば作ろ。サイダー飲もう。録画した朝生で東浩紀の退席シーン見よ。