素敵なお月見ができていますか?

私は飲み会でしたが、家に帰ってお空を見上げましたら……

関西は薄曇りが掛かっていますね、切ない。

ボヤいていたらこんな写真をいただいちゃいました。

月に代わってお仕置きよ。

月がきれいですね。

月がとっても青いから。

いろいろ言いたくなる夜です。

お城と一緒に撮影したくなりますね。

素敵なお月見ができていますか?

私は飲み会でしたが、家に帰ってお空を見上げましたら……

関西は薄曇りが掛かっていますね、切ない。

ボヤいていたらこんな写真をいただいちゃいました。

月に代わってお仕置きよ。

月がきれいですね。

月がとっても青いから。

いろいろ言いたくなる夜です。

お城と一緒に撮影したくなりますね。

2024年9月15日、新高山城に登ってきました。「しんたかやまじょう」ではなく、「にいたかやまじょう」と呼びます。

ちなみに第二次世界大戦で真珠湾攻撃に使われた暗号は「ニイタカヤマノボレ-二〇八」ですが、その新高山は台湾にあり、今は玉山と呼ばれております。

こちらの新高山城は続100名城の173番目です。

こんなトコです。

昨日は広島駅前に泊まったので、早速出発します。

8時7分広島発山陽本線に乗ったのですが、意識を消失してしまい、起きたら目指す本郷駅の隣、三原駅でした(´・ω・`)

どうやら、吉田郡山城登城の疲れと暑さに参っております( ;∀;)

9時半ですが、9時58分まで電車がないので、三原城のお城カードを求めに行きました。

JR三原駅の観光案内所でGETします。

外側から見た天守台ですかね。JRで切られちゃったお城です。

三原城に登ってきた話はこちら。

あ、9時58分の電車が来ました。隣の本郷駅で下車。

コインロッカーが500円玉のみ使用可ですって!!

ぐぬぬ、三原城のお城カードで虎の子の500円玉使ってしまいましたよ、売店も付近に見当たらず、(;´д`)トホホ

しゃあなしです、重い荷物を持って登城します。

JR本郷駅。無人駅でした。

新高山城登山口に向けて出発です。

そもそも高山城があって、新高山城が新しくできた訳なのですね。

こんな碑がありました。

登山道の案内板。

日差しが今日も強いです、でも隠れるすべもないので、沼田川を渡ります。

弥生本郷遺跡道とか新高山小早川城址道とか示しています。

更に沼田川を北上。

左が新高山、右が高山ですって。

城とは関係なしですが、三原のやっさ踊りのマンホール。

更に北上して浄水場を越え、山陽総業さんの配送センターを越えると、左に……

登山道の表示が出てきました。

曲がりましょう、地味に分かりにくいです。

両側は一般の方のおうち(笑)静かに通ります。

傾斜がきつくなってきました。

道が狭く要注意です。あー、今日も暑い。

これが新高山城です、竹杖があるので使わせていただきましょう。

ちなみにいろいろ彷徨いましたので、駅から約1時間掛かっております。ん?

うわ、蛇ですっ!!心臓が止まりそうで死ぬかと思いました(真剣)

黒いのが蛇くんです。もう逃げますね。

にしても、昨日の郡山城より厳しく感じます、何ででしょう。

竹杖のところから15分、鐘の段というものが出てきました。行ってみます。

やぶ蚊が多いです、虫よけスプレーを巻いているのですが、うっとうしいことこの上ありません。

曲輪でした。

眺めも見えずでした。戻ります……暑い。

戻って上を目指します。

番所跡。平たい場所があるだけでした。

後ろから家族連れが来てます、追いつかれてしまいました。

竹杖から35分、匡真寺という小早川家の菩提寺跡に来ました。

礎石や石の壁が見られました。小休止します。

10分ほど休んでまた登りますよ。

中の丸、二の丸跡。

かなり登りましたね。竹杖から1時間です、ヒイヒイ。

すぐに本丸跡に到着です。

1時間ちょっとです。

謎の石の軍団。水の流れか、石垣のなれの果てか。

本丸ですがこの標識があるだけで殺風景です。詰めの丸というのがあるので向かいます。

何かそびえておりますよ、何でしょう?

石仏?

南無大師遍照尊と記されています、空海さんに帰依するってことでしょうか。

左が石鉄大権現と記されており、右は不動明王?三面ですね、降三世明王かしら?

こちらも石鉄大権現。

調べると石鎚山と関係がありそうです、それ以上は分かりませんでした。

新高山城197メートル、やっと到着した感がありますね。

石仏群、皆怒っています、怒っている感が怖い(笑)

向う側の山が高山城。

かつての小早川家のお城がありました。

調べて分かったのですが、小早川家の祖先は鎌倉時代の土肥実平の一族なんですって。

鎌倉時代の御家人粛清の嵐にも生き残った訳です。だけど幕府要職にも付けなかった、のでしょうか。

さっきの家族連れや他の方が休んでる中、また別の場所を探索してみます。

本丸を降りると釣井の段というものがありました。

井戸が幾つか。

こんな感じの井戸がゴロゴロしていました。水対策もばっちりですね。

さてどうするか、城内の標識を見ると、ライゲンガ丸という曲輪がある様ですが見つけられませんでした。

ライゲンガ丸……カッコ良い名前です、行きたかったのですがどうしても分かりません。

体力も消耗していますし、水も尽き掛けております、ついでに荷物も重い。

三原城の造営に新高山城の石垣を持って行ったそうで、その名残りでしょうか。

かなり崩れています。

よし、12時半過ぎです、引き上げましょう。

13時過ぎ下界に降りましたよ。

やっさ踊りの蛸武将のゴミ箱、でも捨てられない様です(笑)

あんまりにも暑いのでコカ・コーラを買って一気飲みです。たまーに飲みたくなるのです。

本郷生涯学習センターに寄ります。

続100名城スタンプGETです、あれ???

御城印がない?

どうも三原城、朝に寄った観光案内所にあるらしいのです、ぐぬぬ。

今日2回目のぐぬぬ。

しかし今日は疲れました、帰るとします。でわ。

2024年9月14日広島城に登ってきました。100名城73番目、2回目です。

13時42分で安芸高田市役所バス停で広島バスセンター行きに乗りました。

15時半ごろ到着して広島城までの行き方を調べると……もう歩くしかない!

あ、広島城はこんなトコ。

15分ほど歩きました。

今日はお月見ナイトだそうですが、朝郡山城に登った私には余裕がありません。

とりあえず登ります、15時55分。

夕方なんですがお客が多い、海外の方も多いです。

表御門が見えます。

お城内の配置はこんな感じ。

表御門を独り占めした瞬間。

狭間が見えました。いい造りです。

ん、表御門内に入れそうです、入りましょう。

素晴らしいです。

さっき渡って来た橋の上の人を狙い撃ちすることができます。撃てぇー

ジオラマがありました。

広島城の鯱がこんなところに!!

表御門の裏側です。

太鼓櫓。手作りの味わいを感じてしまうのです。

番所跡の礎石がありました。

16時を過ぎています、進みましょう。

ここはお堀の幅が広く感じます、何でだろう。

中御門の鏡石。広島城で一番大きいそうですよ。

真ん中の赤い石に注目。

被爆したそうです。

広島護国神社。

前に来た時、この奥に入れました。防空壕があったのですよ。

元第五師団や第二総軍の司令部が置かれていたのです。

進みます。

天守が見えてきました。

復興天守の下はこんな感じでした。

どんどん天守に迫ります。人が多いです。

破風が凄い。

370円(安い)の入場料で中に入ります、写真撮影はOK。

書名の輝元、しか読めませんが、毛利輝元の書状。

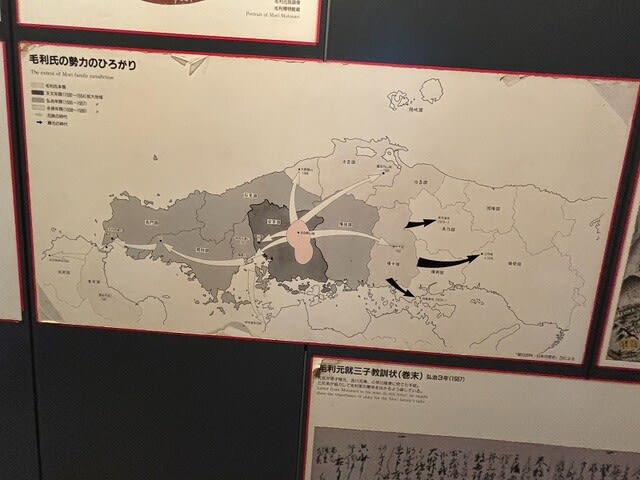

拡大する毛利家勢力。良く破綻しませんでしたね。

吉田郡山城の古図面です。こんなところ良く登りましたね(自画自賛)

秀吉からの所領安堵の書類。

安芸、周防、長門、石見、出雲、備後、隠岐、伯耆三郡、備中のうち一部、って書いてあるのでしょうか。

備中高松は秀吉方に譲ったでしょうしね。

派手な金箔鯱。

地味に石落としです。使ったことないでしょうね。

秀吉の書状とほぼ同じ資料。領土のイメージです。

112万石か、120万石いってると思ってました。上杉景勝に負けてしまいますぞ、輝元さん。

竜吐水とか防災系の道具。

時代は進み、幕末へ。

右がゲベール銃、左がエンフィールド銃。

第二次長州征伐の四境戦争のイメージ。

先日行った浜田城、藩主が逃げちゃってる(´・ω・`)

広島城のゆるキャラ、しろうニャさん。

広島城下絵屏風、複写ですがちゃんと広島城が描かれていますよ。

文化年間の作だそうです。

原爆で吹き飛んでしまった広島城、Oh,my,God!

哀しくなりました。

刀も幾つか展示されています。青龍軒とか厳島大明神とかあるとときめいてしまいます(笑)

鹿の兜。ひょっとして毛利家の仇敵山中鹿之助の兜ではないか、と思ってしまいました。

広島城ジオラマが誇らしげに飾ってありました。

おお、この写真は素晴らしい。こんな光景を撮ってみたいなあ。

一番上の階、見晴らし台に出ましたよ。

原爆ドームが見えました!!

桃瓦はなさそうでした。

17時15分、大分人が減りましたね。

外に出て今度は東側の出口から回ってみます。

東御門跡の石垣です。重厚です。

石垣を見ながら北を回ります。広島城は北側からの眺めが良いと聞きました。

黒い広島城。

暗黒の広島城。

本当です、北から天守が良く撮影できます。

今日は風で水が揺れていて、逆さ広島城は無理でした。

西日を浴びて眩しい広島城。

最後までしつこく撮る私(笑)

陸橋の上からだって良い眺め。

市電を待っていたらレトロな車体がやってきました。

こんなモダンな車体もあるのです。

市電って良いですね、大好きです。

広島は混雑しているせいか、車掌さんが乗っていました。チンチン鳴らしていましたよ。

お仕事お疲れ様です。

帰りに宿近くで見つけたマンホール。

西国街道のマンホールですが、広島城が描かれていました。

あの屏風絵図がモチーフかもしれませんね。

明日も天気が良ければ良いのですが、でわ。

おっと広島城の御城印を忘れていました^^

2024年9月14日吉田郡山城に登ってきました。2016年以来の登城です。100名城72番目。

こんなトコ、遠いですけどこんなトコ。

ってことで7時25分に広島着です。

浜田城で広島下車、岩国城で広島通過しました。何だかお馴染みになってきました(笑)

ここからJR山陽線岩国行きに乗換えます。学生さんでいっぱいでした。

2駅横川駅で下車。

横川駅はサンフレッチェ広島でいっぱい!ホームタウンっぽいです。

そう言えばサンフレッチェは、日本語3とイタリア語の矢、3本の矢の故事にちなんでいるそうな。

横川からは広電さんのバスに乗って安芸高田市役所前行きに乗ります。約1時間20分の980円のバス旅行(´・ω・`)

朝早く起きたのでバスの中で熟睡してしまいますが、何とか目が覚めて市役所前で下車します。

近くのスーパー、ゆめタウン吉田さんにコインロッカーがあり、しかも100円でカギを刺すと戻ってきます、に荷物を預け、水分補給と食料を整え、吉田郡山城を攻略します。その前に歴史民俗博物館へ寄りましょう。

ああ、標識にもバッチリ出ています。

安芸高田市歴史民俗資料館。こちらで情報入手します。

今日、大体回るコース。

時間配分も親切に書いてくれちゃっています。参考参考。

御城印と、

これは珍しい、赤色立体地図のお城カード。吉田郡山城は攻めてますね。

では、私も城攻めを開始しましょう。

通り抜けしました。

まあこれだけなんですけどね。

毛利元就が実子の毛利隆元、吉川元春、小早川隆景に1本の矢なら折れるが、3本なら折れない、一族結束する様に、という逸話からきています。

あ、武田信玄!?違った、毛利元就です!!

だんだんと坂道を登っていきます。

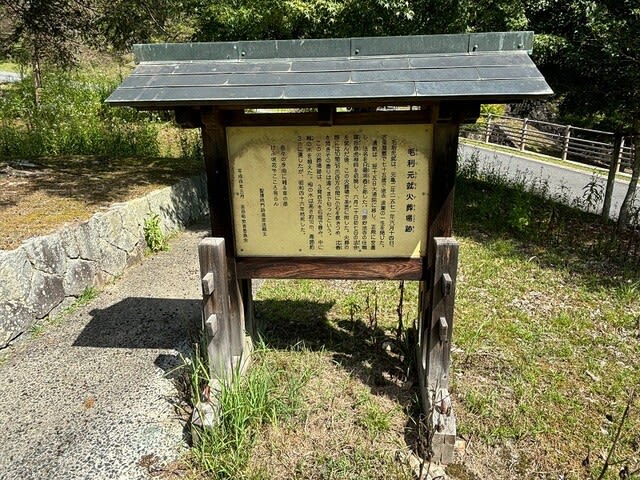

毛利元就が亡くなった時に亡骸を荼毘に付したところだそうです。

日本100名城の碑。

どんどん登ります。

毛利隆元の墓所です、寄って行きましょう。

もうすぐに見えてきました。

若くして41才で亡くなった毛利三兄弟の長兄隆元さんのお墓。輝元さんの父上です。

41才は若いなあ。

登城コースに戻ります。その途中に元就のお墓がある訳です。

3分ほど歩くと……

到着してしまいました。

落ち着いた空間、神秘的さえありますよ。

複数の墓標群。これは、

左から元就の兄、毛利興元、その子幸松丸、3番目が毛利隆元夫人、4番目が興元以前の毛利家当主のお墓です。

更に階段を登って最上段には、

百万一心の碑。お城の工事の際、人柱を立てる習わしがあったが、元就はこの碑を人柱の代わりに埋めて、皆で合力すれば何でもできると言ったとか言わなかったとか……どっちやねん!

でも本当であれば良い話、ですかね?

その反対側は、

戦国時代第2の成功者、覇道の鷲、毛利元就さんです。

お参りしましたので、お城に行きましょう。本丸まで800メートルです。

登山口はお墓から繋がっています。

こんな道です。

本丸350メートル。

やっぱりまだ暑いですねえ。

御蔵屋敷跡。ここまで来れば本丸までもうちょっと。

釣井の壇の井戸跡。城内唯一の井戸なんですって。今は水がないそうです。

本丸北側の姫之丸。ここで、幕末に百万一心の石碑が見つかったらしいのです。

本丸の東側、釜屋の壇。

あ、スズメバチが1匹います、まずい、ここから逃げ出します。

本丸登り口がありました!!

崩れた石垣が転がっていました。

三の丸に着きました。

まだ登ります。

二の丸。山城だけに、ここまで来るとすぐに上に登れるのです。

今こんなトコ。もうすぐです。

アレを登ればいいのかな?

標高390メートルですって、結構登りましたねえ。

やっと攻略できました。ざっと1時間10分で登れました。

三の丸石垣群です。崩れちゃってますね。

帰りは違うコースを降りて行きます。

勢溜の壇跡という曲輪の跡です。

先に何かありますよ。

展望台です。麓の学校で運動会をやっており、賑やかですよ。

堀切!これは登ることはできません。

更に下ると景色が開けました。

右側の山に尼子家の大軍が陣取ったそうですよ。

な、何でしょう、この印。

反対側から見ると、毛利家の家紋、一文字三星紋だと分かります。

右行くと戻ってしまいますので、左へ。

日本庭園が出てきました。興禅寺跡郡山公園です。

鯉が見当たりません( ゚Д゚)

ここを進むと、清神社です。

歴史は古く、神代からあるのですって!!

サンフレッツェ広島の選手も毎年お参りするそうです。

お昼を回りました、お腹が空きましたし、暑いし、夢タウンに避難しましょう。

ふと地面を見ると百万一心のマンホール。皆で力を合わせましょう。

夢タウンで荷物を回収、お昼を掻き込んで、水分補給の後、バス停に向かいます。

安芸高田市役所前のバス停から見えた一枚がこちら。

一文字三星紋が見えます、あの上に登って降りてきたのですよ。

13時42分のバスに乗って、広島市内へ向かいます。また失神してしまいそう(笑)

でわ。

第十一回から第十五回まで超意訳:南総里見八犬伝をお届けしました。

ようやく安房編伏姫の物語が落ち着き、犬士列伝に入っていくようです。

気になったあれこれについて書いてみます、どうかおつきあいのほどを。

①中将姫伝説

第十二回で、姫の心映えは、横佩大臣(よこはぎのおとど)と呼ばれた右大臣藤原豊成の息女である中将姫(ちゅうじょうひめ)にも等しい、と中将姫が出てきました。

詳しい逸話は下記Wikiをご覧下さい。

二上山と当麻寺に行ったお話はこちら。

曼荼羅を蓮の花で作った場所も見て参りましたが、ちと信じにくい感じです。

現物の曼荼羅も見ることができず、不完全燃焼でした。

まあ、中将姫のお話は継子虐めと仏教説話潭ですね。

中将姫のふるまいと等しく、伏姫の行いは立派だった、という引合いにされてしまったのだと思います。

ちょっと可哀そうな、咬ませ犬的な中将姫さん(´・ω・`)

②生の腕を生んだ話

第十二回で不思議な童が出てきます。

まあ生意気で腹が立つ神童なのですが(笑)、生の腕を生んだ話を例え話として説明します。

あんまり聞いたことがないので、調べてみました。

と思ったらWikiまでありましたよ。

手孕説話(てばらみせつわ)は、女性が、その身体に男性の手が接触したのが原因で孕み、片手を産んだという説話。

この説話を地名の起源とする土地に、滋賀県旧手孕村(現在の栗東市手原)があり、『広益俗説弁 遺篇』その他に記載がある。兵庫県旧手孕村にも村名の起源として同じ説があり、下総結城の手持観音の縁起もおなじ筋を説く。

下総結城、というのが引っ掛かりませんか?八犬伝世界と微妙にリンクしている様な、違う様な(笑)

こんなブログもありました。

手原駅のオブジェ怖すぎ(笑)

歌舞伎と文楽に源平布引滝という演目があり、女性が産んだのは手だったという哀しくも怖い話。

馬琴翁は舞台を見たのでしょうかね。

③鉄砲伝来の謎

鉄砲伝来は、通説では1543年天文12年8月25日、大隅国の種子島、西村の小浦に一艘の船が漂着したことが、始まりとされています。

えーと第十三回で金碗大輔が鉄砲を撃ったのは1458年長禄二年ですから、あれ?計算が合いませんよ。

仕方ない、八犬伝世界ではポルトガル船漂着前に鉄砲が伝わっていたことになる訳です、としましょう。

④二つ玉とは?

第十三回で、

飛来した二つの弾の一つに八房は咽喉を撃ち抜かれて、煙の中にはたと倒れ込んだ。

もう一つの弾は伏姫の右の胸を撃ち、あっと一声叫んで、経典を手に持ったまま、姫は横に転ぶのだった。

とあります。

この二つの弾については、栗八さんからコメントをいただき、

Q:玉の弾を2つ込めたということですかね?

とあり、私は、

A:玉は2発撃っているようです。連射式か2回引き金を引いたかは分かりません。

としました。連射式か2回引き金を引いたか、って同じこと書いてますやん、私(´・ω・`)

調べていくとやはり歌舞伎にぶち当たりました。

仮名手本忠臣蔵五段目二つ玉の段というのがあります。

「二つ玉」という呼び方は、歌舞伎では、揚幕(あげまく)の中と花道に出てからと、早野勘平が2度鉄砲を撃つからだとも、大きな猪を撃つとき、通常の2倍の火薬を使うからだともいいます。

ふーむ、何かしっくりこない。

他に検索すると、戦国のゴルゴ13、杉谷善住坊が出てきました。

杉谷善寺坊と申す者、佐々木左京太夫承禎(六角承禎)に憑まれ(たのまれ)、千種・山中道筋に鉄砲を相構へ、情なく十二、三日隔て、信長公を差し付け、二つ玉にて打ち申し候

信長公記ですが、ここでも善住坊は2発の銃弾を放った、とされていますから、やはり二連発なんですかねえ。

それもしつこく検索すると面白いものを発見しました。

信長には鉄砲の師匠がいました。橋本一巴さんです。

愛知県稲沢市のHPに逸話がありました。

子供向けで平仮名が多いのですが、

一把のもっているてっぽうから、火がふいた。

”ズドーン”

てっぽうには、二つの玉が、こめられていた。

ですって!!

1回の発射で2発の弾を撃ったのですよ!!

更に城郭研究家長谷川博美さんのブログにもこうありました。

下段で上記の橋本一巴の話と二ツ玉のことに触れています。

対談者

ニツ玉って一体何ですか?★★

長谷川★★

鉄砲玉を2個込めた被弾性の高い殺傷能力のある鉄砲!従って当時の合戦でニツ玉鉄砲を使う砲術家は名人級!

一般様★★

ニツ玉鉄砲を使うのは橋本一巴だけと言うことですね?

長谷川★★

いいえ!杉谷善住坊もニツ玉を使う鉄砲名人なのです!

橋本一巴のWikiには、2発の弾丸を込めることとして、紹介されています。

従って散弾銃ではありませんが、1回の発射で2発の弾が飛んだ、これならしっくり来ます。

更に検索。

火縄銃のWikiのノートです。

真ん中くらいに、火縄銃の進化について意見が述べられています。

(信長公記)の中にある信長狙撃事件の記述で「ふたつ玉にて打ち申し」という記述、もう一カ所鉄砲名人と弓の名人が騒乱中に対決した記録でも「ふたつ玉にて云々」という記述。(橋本一巴さん?)

これを二連式銃によるとか、二梃の銃を取り替え射撃したと書いた小説家がいますが、これは根拠を示すことの出来ない想像創作です。

可能性が高い二つ玉とは各種伝書に共通して現れる二個の弾丸を紙と糸でくくり合わせた一種の散弾で、命中確率もしくは殺生力が非常に高いと信じられていたものだと思われます。

長谷川さんと同じ意見がですかね。

1つは狙い通り、八房の咽喉を撃ったまでは良かったのですが、もう一発は姫の胸に当たってしまったのです。

発射音も1回しかないし、これでスッキリしました。あなたもそう思うでしょ!!(半ば脅迫)

⑤犬を何度も殴る金碗大輔はんの恨み

第十三回は陰惨なシーンがあり、突込みも多くなります。

そして鉄砲を振り上げて、倒れた八房を五六十度も叩いた。骨を砕き皮は破れ、もう甦りそうもないのを見てから、若き狩人はにっこりと笑って、鉄砲を投げ捨てた。

……やり過ぎじゃないの?

動物愛護協会からクレーム来るわ、こんなに叩いたら。

鉄砲の様に重い物を持って叩くとしても、5、6回で息が切れますわ。

まだこの時点では、里見義実が姫の婚約者として金碗大輔を指名していないので、恋敵の恨みとも言えなさそうです。

は、それとも実は金碗大輔は姫を慕っていて、犬に取られたから復讐をした、それなら……いやそれでも50回も60回もやっぱり無理です。

⑥父を小禄とか言ってしまう番作君

第十五回、番作はお父上の匠作に対してこんな失礼なことを言うのです。

「ご安心下さい、ご教訓、ありがたきまでにかたじけなく、すべて忘れません。小禄のご身分であっても我が父は鎌倉殿足利持氏公の家臣でございました。私は本当に不肖な息子」

ホンマに不肖な息子やで、番作君。

他人に対して、我が父は小禄ではございましたが、精いっぱいお仕えいたしました、なら分かるのですが、本人に対して言うなんて。

匠作さんも、あ、俺ってやっぱり小禄だったんだ、息子はそんな風に思ってたんだ、となってしまいますよ。

もっとも殿の側近である近習というのは、江戸時代ではかなり身分が低く小禄だったそうです。

赤穂浪士なんかその典型だそうでして、近習の俸禄は微々たるそうでして。室町期はどうか分かりませんが。

⑦首を三つ持って、叫び、戦う番作君

垂井金蓮寺から木曾神坂峠まで126キロ、不眠不休、飲まず食わずで走った番作君。

いや途中で水くらいは飲んだのかもしれません。川とか滝とかで。

そもそもですよ、第十五回の挿絵を見て下さい。

右手は宝刀村雨、左手で2人の若君の首を持ち、口で匠作さんの髷を咥え、叫ぶのです。

「足利持氏朝臣恩顧の近臣、大塚匠作三戌が一子、番作一戌十六歳、親の言いつけを断ることができず、戦場から逃れ出た。父には知らせず、私もまた君父の先途を見果てるつもりで、ここまでやってきたのだ。その甲斐あって、親の仇は討ち取った。我と思わん者は、捕まえてみよ」

超絶カッコ良いです。

で も ど う や っ て 叫 ぶ の ?

乱戦修羅場で首を離すことは、至難の技ではありませんか。下手したら蹴飛ばされてサッカー状態になってしまいます。

仮にも父の首ですから、乱暴には扱えないでしょう。

それともお父上の首を地面に置いて、警固隊に対して、

「ちょっと待ってね、今名乗るから、首を置くね。手出ししたら駄目だよ」

とか言ってから名乗ったのでしょうか。

右手の宝刀村雨は武器ですからもちろん手放すことはできない、左手の若君たちの首は一番大切ですから置くのはもっと無理。

やはりお父さんの首を一瞬離してから、名乗ったとしか思えません。

左手で3個持ったのかなあ。

ちなみに首の重さですが調べてみました。

整骨院の方のHPでは、大体体重の10%だそうです。平均4キロから6キロなんですって。

若君は春王丸が11歳、安王丸が10歳で処刑されています。

なぜなに八犬伝Ⅱで使用した明治33年以降5か年ごと学校保健統計:文部科学省を見てみましょう。

11歳が27キロ、10歳が25キロですから、体重の10%として2.7キロと2.5キロ、足して5キロ!!

匠作さんは年齢不明、この表では50キロしましょうか。10%は5キロ。

3つの首を持つとおよそ約10キロです。これを持って、戦い、走って、しかも126キロを走るのです。

ビックリするほどタフな男ですね、番作さん。凄いわあ。

以上なぜなに八犬伝Ⅲでした、でわまた。