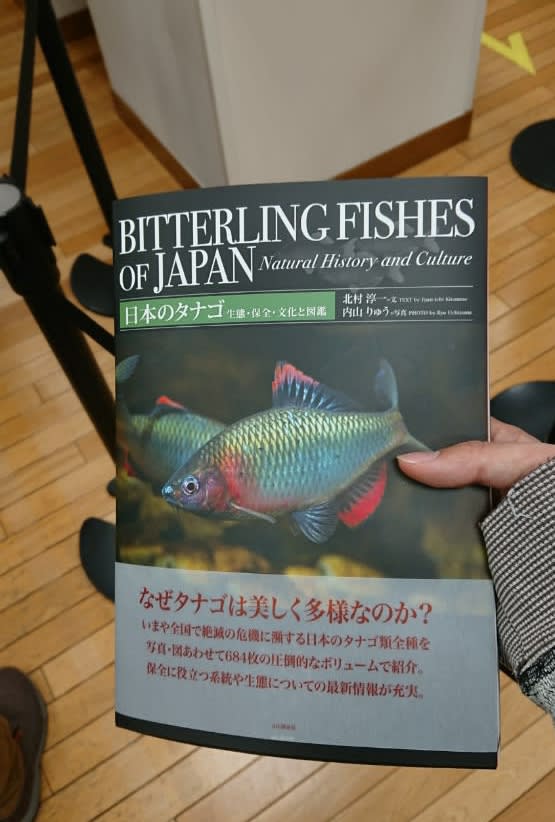

今月18日に発売された「日本のタナゴ」を早速、ジュンク堂にて購入しました!

税別4200円と少々お高めですが、マニア心くすぐる内容となっていました。。

それも単なる写真集という訳ではなく、タナゴ類の生態や彼らを取り巻く環境についても詳しい解説が為されているので、タナゴの知識が無い人でも分かりやすく楽しんで貰える一冊ではないかと思います。タナゴ類の多様性を知って欲しいですし、むしろ知らない人にこそ読んで欲しいですかね。安易な放流が何故ダメなのかがわかって頂けると思い

文中でも触れられていますが、イシガイ目の二枚貝はタナゴ繁殖目的で乱獲されて、未だに使い捨てがされていますね。ヤフオクを見ると憂鬱な気持ちになります。本の中で特にカワシンジュガイは販売を規制する必要があると書かれていますが、僕も全く同じように思います。

人工授精なり、養殖ものの貝でタナゴを繁殖させるのは良いと思いますが、カワシンジュなんかは120%野生個体でしょうし、ある程度自重していかないと愛好家自身の首を絞めることになるかと思いますね!

本の内容で粗探しというか少し残念に感じたのがオオタナゴが日本に定着してしまった経緯が書かれていない(はぐらかされている?)ことですかね…

真珠養殖業者が中国から輸入したヒレイケチョウガイを霞ヶ浦に放流し、ヒレイケチョウガイの貝内にオオタナゴの卵が産み付けられていて、それが広がったのがオオタナゴの霞ヶ浦定着であると僕は存じています。

生物多様性が損なわれているのは愛好家だけの失態・責任ではなく、漁業関係者等の様々な立場の人達に失態・責任があるはずなんです。その辺りを掘り下げて欲しかったですね。

おまけ

ここ最近の暖かさでトウキョウダルマが冬眠から目覚めました。飼育してもうじき2年になります。

と思いきや朝は冷え込むからか土の中にお戻りになられました。