私のガルパン車輌再現製作の第113作目は、テレビシリーズ第12話の決勝戦のラストに上掲のワンシーンで登場した、戦車を引っ張っている小さな六輪のトラック、九四式六輪自動貨車に決めました。2013年9月下旬に視聴中に見つけて(当時の記事はこちら)、自身の製作計画に入れ、それを知ったサークルの先輩N氏に該当キットを貰った(当時の記事はこちら)にもかかわらず、それから8年近くも積んだままでしたので、もういい加減に作っておかないといけない、と考えたからでした。

積んであった、ファインモールドの九四式六輪自動貨車のキットです。この車輌のキットは運転台の形式によって二種類が発売されており、箱型運転台タイプ(商品コードFM30)と幌型運転台タイプ(商品コードFM31)が挙げられます。劇中車は後者に該当するので、N氏より上図の幌型運転台タイプを頂戴してあったわけです。

製作に先立つ五日前、1月の定期会合にて久し振りに参席されたN氏にその報告をしたところ、「そうかあ、8年も大切にしまっといたんだねえ」と感慨深げに言われました。

「ついに、とうとう、あれも作っちゃうんやねえ・・・」

「その話しぶりだと、なんか、作らんといてって言われてる気がするんですが・・・」

「いやー、ホンマにそうなんや・・・。トラックのキットってあんまり無いからねえ、作られて消費されて減っていくのを見てると、なんか残念な気がしてまうんやね・・・。うちらAFV部会でも各国のトラックを色々作ってる人って、そんなに居ないんでね。特に星野君は、ガルパンの関係だけで色々なトラック作ってるやろ、作ってないトラックのほうが残り少ないんとちゃうんかね」

「ええ、九四式六輪自動貨車を作ると、残りのトラックキットは一つになります」

「一つか。なんかさみしいねえ・・・」

トラックが大好きで、ミリタリートラックに関しては、彼の右に出る者はいない、とサークル内でも一目置かれているN氏ですから、周囲で仲間たちがトラックを作る場面が減ってゆく、という最近の傾向に寂寥感めいたものを禁じ得ないのでしょう。

さて、九四式六輪自動貨車のキットの中身です。これまでガルパンのアニメおよびコミックに登場する色々なトラックを各メーカーの製品にて作ってきた身からすると、今回のキットは久しぶりの国産品ということもあって楽に作れそうな感じがしました。

アニメの劇中車も前掲のワンシーンしか出ていませんから、そのガルパン仕様の詳細はつまびらかではなく、運転席ドア横の予備タイヤの有無が、キットとの唯一の相違点として視認出来たにとどまります。

なので、今回はストレート組みでいこうと決めました。運転席ドア横の予備タイヤを不要にすれば、そのまま劇中車の姿に仕上がるからです。

組み立てガイドの説明文は、ファインモールドさん独特の緻密かつ詳細な内容に仕上げられていて読みごたえがあります。他のキットも同様に詳しい解説文が付くのですが、これのガルパン公式キット化品はどういうわけか、解説文を除いてしまうので、キットから得られる情報量が劇的に減少してしまいます。ガルパンのイラストに差し替えるのは別に構いませんが、解説文も維持してほしかった、と思います。

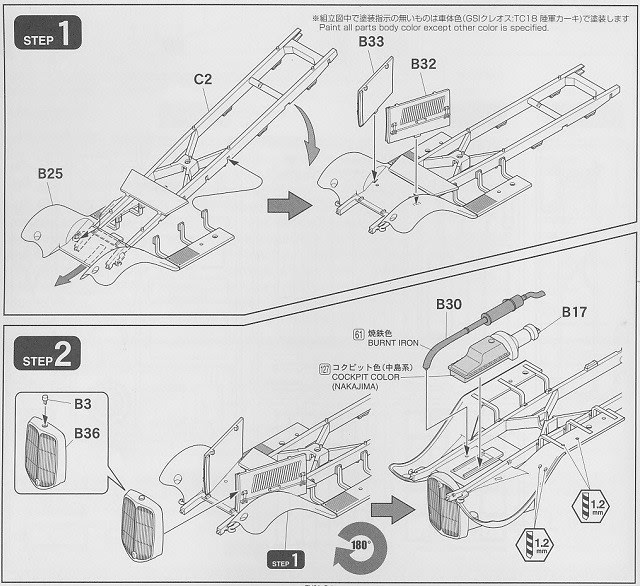

ステップ1ではシャーシおよび車体前部の下部を組み立てます。ステップ2ではエンジンフレームやラジエター、排気管などを組み付けます。今回はストレート組みでの作業ですから、全てガイドの指示通りに進めます。

ステップ1で組み立てるパーツ類です。

組み上がりました。

ステップ2で組み立てるパーツ類です。その組み上がり後の写真は撮り忘れましたが、次のステップ3以降の画像でも組み付け状況が分かります。

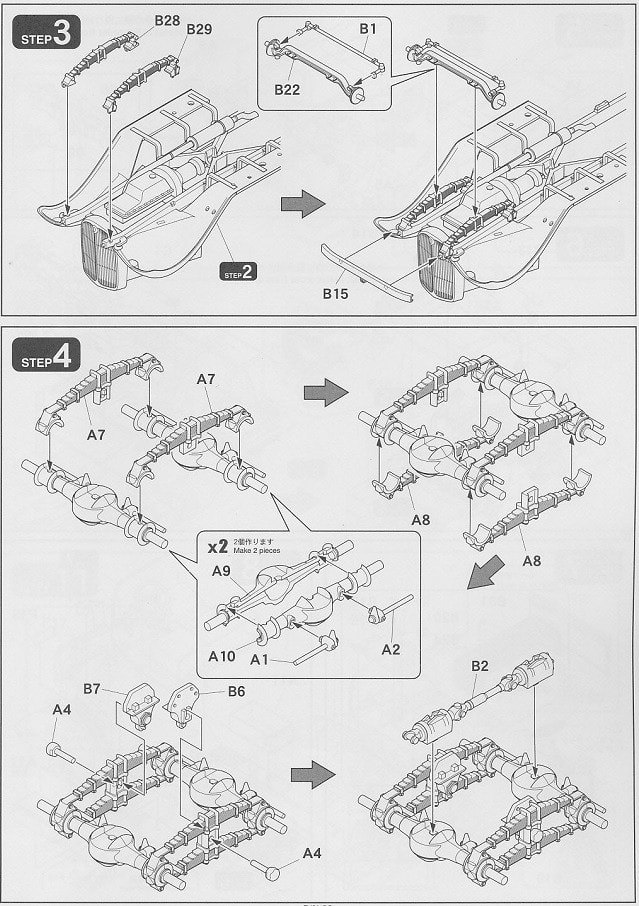

ステップ3では前輪のサスペンションを組み付けます。ステップ4では後輪のサスペンションを組み立てます。

ステップ3で組み立てる前輪サスペンションのパーツです。

組み上がりました。車軸は可動でなく固定パーツになっています。海外メーカーのトランぺッターやミニアートのトラックキットでは前輪は可動するようにパーツも実車さながらに細かく分割されて組み立ても大変なものがあります。ファインモールドはそのあたりの煩雑な工程を省くことでキットの組み立て易さを優先させ、大人だけでなく子供でも楽に組み立てられるように配慮したのでしょうか。

ステップ4で組み立てる後輪サスペンションのパーツです。組み立てが複雑そうに見えますが、セイロ状に重ねるような感覚で簡単に組めます。

組み上がりました。第二次大戦期までのトラックの構造は、基本的に各国陸軍がアメリカ発の一、二のモデルを移入し踏襲していた流れによってほぼ共通していましたから、プラモデルでもその組み立て手順の基本的な流れが共通しています。なので、海外メーカーの幾つかの製品を作った経験が、今回の国産キットの組み立てでも十分に活きたと思います。 (続く)