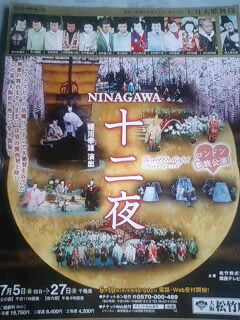

NINAGAWA十二夜に行ってきました。

菊之助ファンの方が、今まで観た中で1番良かった!といわれるので、

とにかく行ってきました。

とにかく行ってきました。

大阪松竹座ははじめて~

以前に前を通った時、

ここはジャニーズがよく公演をしている所と友人から聞いた事を思い出しました。

以前に前を通った時、

ここはジャニーズがよく公演をしている所と友人から聞いた事を思い出しました。

座席の予約も知らず、まごまごしましたが、

当日は3階席まで超満員でした。予約しておいて良かった~

当日は3階席まで超満員でした。予約しておいて良かった~

以下勝手な感想です♪

とにかく、すごく良かった!です。

何と言っても菊之助が最高☆←友人の言葉に納得でした。

はじめて生の舞台姿を観ましたが、めちゃくちゃ綺麗で花があり、

オーラがありました。今後が本当に楽しみです~

オーラがありました。今後が本当に楽しみです~

とりかへばや物語?なんて行ったのですが、

シェークスピアだったのですね(^^ゞ

シェークスピアだったのですね(^^ゞ

氷室冴子作で、漫画にもなった「ザ・チェンジ」に似た内容でしたので、

わかりやすかったです。

菊之助は女役も綺麗ですが、男役の方が声もりりしくて好きです。

男姿ながら実は女という心を、声やしぐさで現していてそれが見事でした。

わかりやすかったです。

菊之助は女役も綺麗ですが、男役の方が声もりりしくて好きです。

男姿ながら実は女という心を、声やしぐさで現していてそれが見事でした。

男と女の早変わりは、菊五郎さんも2役で大変だったでしょうが、

あっという間に美しく変身して現れるので、客席もどよめき楽しかったです♪

あっという間に美しく変身して現れるので、客席もどよめき楽しかったです♪

舞台裏は大変だったでしょうね~暑い中ご苦労様です。

菊五郎さんは脇に徹したけれど、踊りもすごく軽妙で上手に感じました。

菊之助にスポットが当たっていますが、存在感を感じます。

菊之助にスポットが当たっていますが、存在感を感じます。

あのNHK大河主役だった亀治郎さんの女役にも、驚きましたが

役を楽しんでおられて、皆さんから拍手喝采でした。

役を楽しんでおられて、皆さんから拍手喝采でした。

個人的には、いじめるシーンはあまり好きではありません。

また、お姫様役の時蔵さんの声には最初驚きましたが、

演技派の方なのでしょうか、次第に引き込まれていきました。

時々それはないだろうと内容につっこみながら楽しみました♪

また、お姫様役の時蔵さんの声には最初驚きましたが、

演技派の方なのでしょうか、次第に引き込まれていきました。

時々それはないだろうと内容につっこみながら楽しみました♪

とにかくウワサ通り、とても素晴らしい舞台でした。

鏡で客席が写るのも面白かったです♪

舞妓さんも、和服の方も見かけ、歌舞伎らしいお客さんの中に

素人や若いカップルも混じって大盛況でした。

今月27日まで。

HP

http://www.kabuki-bito.jp/juniya/

鏡で客席が写るのも面白かったです♪

舞妓さんも、和服の方も見かけ、歌舞伎らしいお客さんの中に

素人や若いカップルも混じって大盛況でした。

今月27日まで。

HP

http://www.kabuki-bito.jp/juniya/

源氏物語は奥深く、色々な観点から切り込めると思います。

今の私の興味は、物語から離れて紫式部という人です。

まだ考えがまとまりません。

まだ考えがまとまりません。

3年間の源氏講座でざっと感じたことは、

若菜以前と若菜以後の文章・内容に大変違いがあるということでした。

若菜以前と若菜以後の文章・内容に大変違いがあるということでした。

藤裏葉で終わっておけば、一応めでたしめでたしと終わるはずの源氏物語が、

若菜以降では違った内容になっているように感じました。

これが逆に源氏物語の重みになったようにも思います。

若菜以降では違った内容になっているように感じました。

これが逆に源氏物語の重みになったようにも思います。

一体これはどこからそうなったのでしょう。

紫式部日記や紫式部集もまだちゃんと読んでいませんので、

その違いの結論を出す事が出ませんが、

紫式部という一人の女性の感覚・人生感が、

年月を経て少し違ってしまったように感じます。

その違いの結論を出す事が出ませんが、

紫式部という一人の女性の感覚・人生感が、

年月を経て少し違ってしまったように感じます。

これを人生の悲哀を知ったというのでしょうか、

私もまだその人生の途中だからよくわかりません。

私もまだその人生の途中だからよくわかりません。

推測するに、夫宣孝(のぶたか)との結婚生活が

夫の死によって3年間であっけなく終わったことが1番の原因かもしれませんし、

または、姉なる人や弟との別れ、あるいは道長の妾?となったことなどが

その原因なのかもしれません。

恐らく彰子の女房になったことも何かそのきっかけとなったのでしょう。

夫の死によって3年間であっけなく終わったことが1番の原因かもしれませんし、

または、姉なる人や弟との別れ、あるいは道長の妾?となったことなどが

その原因なのかもしれません。

恐らく彰子の女房になったことも何かそのきっかけとなったのでしょう。

紫式部集には夫・宣孝(のぶたか)との和歌のやりとりが載っています。

その内容を見る限り、式部の態度は結構今で言う・高ピーな感じがします。

その内容を見る限り、式部の態度は結構今で言う・高ピーな感じがします。

年老いた宣孝は式部と結婚する前に、すでに正式な妻がいたようですが

一生懸命紫式部にアプローチしました。

一生懸命紫式部にアプローチしました。

氷は溶けないといって拒否していた紫式部も

しだいにそのやりとりを楽しみ、

心がとけていく様子が歌からも感じられます。

しだいにそのやりとりを楽しみ、

心がとけていく様子が歌からも感じられます。

そして父より一足先に越前から都へもどり、宣孝と結婚したようです。

結婚して子供が産まれ、宣孝も何かと行事に重宝されていました。

そしてたぶん流行り病であろう病気であっけなく亡くなっています。

結婚して子供が産まれ、宣孝も何かと行事に重宝されていました。

そしてたぶん流行り病であろう病気であっけなく亡くなっています。

亡くなった後の式部の歌は、

夫を亡くして悲しいというような直接的な感情の歌は式部集ではありません。

いつまでもそのことで悲しむ妻も、今も世間では多いというのに、

不思議に思いました。いやむしろ後世にその歌が伝わっていないのかもしれません。

夫を亡くして悲しいというような直接的な感情の歌は式部集ではありません。

いつまでもそのことで悲しむ妻も、今も世間では多いというのに、

不思議に思いました。いやむしろ後世にその歌が伝わっていないのかもしれません。

寡婦である式部に言い寄った男性もいたようですし、

今後も考えていきたいと思います。

今後も考えていきたいと思います。

さて、昨日は祇園祭でした。

用事で行けませんでしたので、もらった画像をはっておきます。

(源氏物語には葵祭はあっても、祇園祭はなかった?)

用事で行けませんでしたので、もらった画像をはっておきます。

(源氏物語には葵祭はあっても、祇園祭はなかった?)

確か祇園祭の日は市川雷蔵さんの命日だったと思います。TVでもしていました。

リアルでは全く記憶がなく、エテカワライゾウといっていたと聞き、

後にTVで映画などを見ましたが、とても素敵な方☆でした。本当に惜しいと思います。

リアルでは全く記憶がなく、エテカワライゾウといっていたと聞き、

後にTVで映画などを見ましたが、とても素敵な方☆でした。本当に惜しいと思います。

昨日はTVで市川海老蔵さんも見かけ、眼力を感じたので、

この方の光源氏を見逃したことを残念に思いました。

この方の光源氏を見逃したことを残念に思いました。

蜷川十二夜も良いと聞きました

十二夜は漫画「チェンジ」があるので若い方もご存知だと思います。

(古典題材の漫画は結構わかりやすいです)

十二夜は漫画「チェンジ」があるので若い方もご存知だと思います。

(古典題材の漫画は結構わかりやすいです)

かなり蒸し暑くなってきました。

皆様どうぞお体をご自愛ください。

皆様どうぞお体をご自愛ください。

文月の7月となりました。

文月とは七夕の和歌を書く月のことだそうです。

八月は葉月。旧暦なので葉が落ちる月とも。

八月は葉月。旧暦なので葉が落ちる月とも。

6月の水無月とは水が無いのでななく、

「無し」は「の」をあらわし、

水の月というそうです。

「無し」は「の」をあらわし、

水の月というそうです。

長月の9月は文字通り月(夜)が長くなる。と、ちょっと勉強しました^^

井口樹男「古典の中の植物誌」によると、

うつき(空木)とは、

茎の中が空洞であり、卯月に咲くので、卯の花ともいうそうです。

茎の中が空洞であり、卯月に咲くので、卯の花ともいうそうです。

卯月のいわれは、卯つきとはまさしく卯の杖で地面を突く。

そうすると、田植えの前の土地の精霊をうち叩くという呪術から来ており、

邪気を払って田植えをする月ということだそうだ。

そうすると、田植えの前の土地の精霊をうち叩くという呪術から来ており、

邪気を払って田植えをする月ということだそうだ。

行事として卯槌、卯杖が小正月に見える。

小正月にも土地の土を叩き、精霊を追い払い、

いよいよ卯月・田植えの前にも叩いて土地の邪気を払う。

小正月にも土地の土を叩き、精霊を追い払い、

いよいよ卯月・田植えの前にも叩いて土地の邪気を払う。

五月の霖雨を<卯の花くた(腐)し>という。

卯の花の腐ってしまう・今でいう梅雨の頃をさす。

卯の花の腐ってしまう・今でいう梅雨の頃をさす。

そしてホトトギスは憂鬱という歌もあるぐらい、

この頃鳴くホトトギスは長雨の忌み中でもあり、憂しな気分。

この頃鳴くホトトギスは長雨の忌み中でもあり、憂しな気分。

春はホトトギスは夏の知らせ、田植えの時期を知らせる、嬉しい鳥なのに。

「いくばくの 田を作ればか ほととぎす

しでの田長を 朝な朝な呼ぶ」 (古今集 俳諧歌)

しでの田長を 朝な朝な呼ぶ」 (古今集 俳諧歌)

ホトトギスの鳴く声を「シデノタヲサ」と聞いていた時代があった。

朝な朝な鳴いて一体いくらの田を作っているというのか。

しでの田長と毎回催促している。「田長」とは田植えの時の監督をさすそうです。

朝な朝な鳴いて一体いくらの田を作っているというのか。

しでの田長と毎回催促している。「田長」とは田植えの時の監督をさすそうです。

私この卯の花がわかりません。低木で良い香りがするのがそうなのかもしれません。

以前思っていたのはどうも「ネズミモチ」だったようです。

http://www.mitomori.co.jp/hanazukan/hanazukan2.7.107nezumi.html

以前思っていたのはどうも「ネズミモチ」だったようです。

http://www.mitomori.co.jp/hanazukan/hanazukan2.7.107nezumi.html

<卯の花腐(くた)し>の頃、

長雨と同時に忌みに入り、男女関係も忌みになります。

長雨と同時に忌みに入り、男女関係も忌みになります。

平安時代の男女には眺めの季節・憂しの季節だそうです。

そういう時期だからこそ、眺めの文学が生まれたのだとか。

後の定家にしても兼好の徒然草にしても、

政治的中心にいなかったからこそ

愚痴をこぼすような様々な文学が生まれたと、どこかで聞いたように思います。

政治的中心にいなかったからこそ

愚痴をこぼすような様々な文学が生まれたと、どこかで聞いたように思います。

それならば、枕草子も紫式部日記も紫式部集他一連の日記集も、

昔を懐かしむ時代に書かれた作品なのかもしれません。

(紫式部日記は道長に彰子のお産の様子を描くように任命されたというけれど・・)

昔を懐かしむ時代に書かれた作品なのかもしれません。

(紫式部日記は道長に彰子のお産の様子を描くように任命されたというけれど・・)

画像は小雨にけむる千鳥が淵公園あたりと半蔵門。