10月30日、新宿区立牛込箪笥区民ホールで開催された「関東地区労使関係セミナー」にて、東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授による「『働き方改革関連法』のポイント」についてのその②。(その①からの続き)

労働時間の適正把握義務について(労働安全衛生法第66条の8の3について)。

改正労働安全衛生法 第66条の8の3 事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

この労働安全衛生法の改正は、あまり注目はされていないが、実はひじょうに重要な改正である。

長時間労働の是正を、時間外労働の上限や割増賃金によることも重要だけど、そもそもは、労働者の健康保持のための労働時間の把握が重要だ。

事業者は、厚生労働省令で定める方法(タイムカード、パソコン等の記録等の客観的な方法その他の適切な方法)により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

「その他の適切な方法」とは、例えば事業場外労働者などはこの「その他」に該当するので、「自己申告」などがあり得るが、その際には、①「説明」(労働者に対してどのように労働時間の状況を把握するのか)⇒②「調査」(労働者が申告した労働時間と実態が違っていないかどうか)⇒③「補正」(労働者が申告した労働時間と実態が違っていれば)が出来ていなければ、「適切な方法」とはならないことに注意。

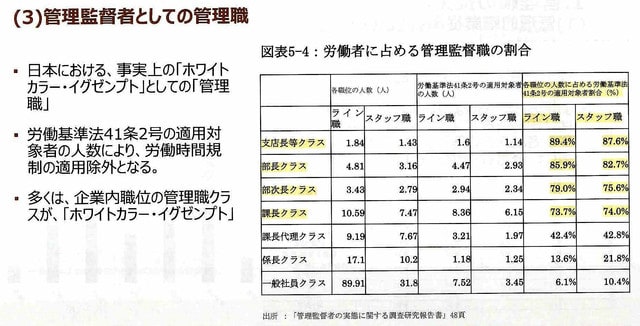

労働基準法で、割増賃金の対象とならない「管理監督者」や「裁量労働者」も、この労安法では対象となることが重要なポイント。

時間外労働80時間超に、医師による面接指導を受けさせる義務が生じるが、しかし罰則はない。

とはいえ、安全配慮義務違反(民事損害賠償)の判断に影響があることに留意。

cf.)九電工事件【福岡地判 平21.12.2】

【事案の概要】

Y社は、電気通信工事等を目的とする会社である。

Xは、Y社の従業員として、空調衛生施設工事等の現場監督業務に従事していた者である。

Xは、平成16年9月6日、自殺した。

本件は、X(死亡当時30歳)がY社の安全配慮義務違反により長時間労働等の過重な業務に従事させられた結果、うつ病を発症して自殺したと主張して、遺族である原告が、Y社に対し損害賠償等を請求した事案である。

【裁判所の判断】

Xの損害につき、逸失利益4451万余円、慰謝料2400万円等を認め、加えて原告がY社の業務錠災害補償規程に基づきなした弔慰金3000万円の請求も認め、Y社に対し、合計9905万余円の支払いを命じた。

【判例のポイント】

1 うつ病の発症原因の判断については、医学的に、環境由来のストレスと個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が決まり、環境由来のストレスが非常に強ければ個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起こるし、逆に個体側の脆弱性が大きければ環境由来のストレスが小さくても破綻が生じるというストレス-脆弱性理論が用いられていることから、業務と本件精神障害との間の相当因果関係の有無の判断に当たっては、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因を総合考慮して判断するのが相当である。

2 Xは、本件工事に携わった平成15年8月以降、日中は現場巡視や元請、下請会社との協議・連絡、現場作業員への対応に追われ、午後5時以降に時間と労力を要する施工図の作成・修正作業を行うことを余儀なくされ、平成16年7月までの1年間に月100時間超の過重な時間外労働に従事したことによって著しい肉体的・心理的負荷を受け、十分な急速を取れずに疲労を蓄積させた結果、本件精神障害を発症し、それに基づく自殺衝動によって本件自殺に及んだというべきであって、Xが従事した業務と本件自殺との間に相当因果関係があることは明らかである。

3 Y社は、労働時間について自己申告制を採っていたものであるから、厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13.4.6)に照らし、長時間労働が続いていたXに対し、労働時間の実態を正しく記録し適正に自己申告を行うことなどについて十分に説明するとともに、必要に応じて自己申告による労働時間が実際の労働時間と合致するかどうかの実態調査を実施するなどし、Xが過剰な時間外労働をすることを余儀なくされ、その健康状態を悪化することがないように注意すべき義務があったというべきであり、これを怠り、Xの長時間労働の状況を何ら是正しないで放置していたY社には不法行為を構成する注意義務違反があったといえ、またY社には本件結果の予見可能性があった。

4 Xの妻らは、Xの異変に気づいていたにもかかわらず病院を受診させるなどの対応をとっていなかったところ、うつ病の発症や治療の要否の判断は容易ではなく、Xや妻がうつ病に関する十分な知識を有していたとも認められず、むしろXの就労状況からすれば、使用者であるY社が当然に労働時間の抑制その他適切な処置をとるべきであったといえる等として、Y社主張の過失相殺が否定された。

労働時間の適正把握義務について(労働安全衛生法第66条の8の3について)。

改正労働安全衛生法 第66条の8の3 事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

この労働安全衛生法の改正は、あまり注目はされていないが、実はひじょうに重要な改正である。

長時間労働の是正を、時間外労働の上限や割増賃金によることも重要だけど、そもそもは、労働者の健康保持のための労働時間の把握が重要だ。

事業者は、厚生労働省令で定める方法(タイムカード、パソコン等の記録等の客観的な方法その他の適切な方法)により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

「その他の適切な方法」とは、例えば事業場外労働者などはこの「その他」に該当するので、「自己申告」などがあり得るが、その際には、①「説明」(労働者に対してどのように労働時間の状況を把握するのか)⇒②「調査」(労働者が申告した労働時間と実態が違っていないかどうか)⇒③「補正」(労働者が申告した労働時間と実態が違っていれば)が出来ていなければ、「適切な方法」とはならないことに注意。

労働基準法で、割増賃金の対象とならない「管理監督者」や「裁量労働者」も、この労安法では対象となることが重要なポイント。

時間外労働80時間超に、医師による面接指導を受けさせる義務が生じるが、しかし罰則はない。

とはいえ、安全配慮義務違反(民事損害賠償)の判断に影響があることに留意。

cf.)九電工事件【福岡地判 平21.12.2】

【事案の概要】

Y社は、電気通信工事等を目的とする会社である。

Xは、Y社の従業員として、空調衛生施設工事等の現場監督業務に従事していた者である。

Xは、平成16年9月6日、自殺した。

本件は、X(死亡当時30歳)がY社の安全配慮義務違反により長時間労働等の過重な業務に従事させられた結果、うつ病を発症して自殺したと主張して、遺族である原告が、Y社に対し損害賠償等を請求した事案である。

【裁判所の判断】

Xの損害につき、逸失利益4451万余円、慰謝料2400万円等を認め、加えて原告がY社の業務錠災害補償規程に基づきなした弔慰金3000万円の請求も認め、Y社に対し、合計9905万余円の支払いを命じた。

【判例のポイント】

1 うつ病の発症原因の判断については、医学的に、環境由来のストレスと個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が決まり、環境由来のストレスが非常に強ければ個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起こるし、逆に個体側の脆弱性が大きければ環境由来のストレスが小さくても破綻が生じるというストレス-脆弱性理論が用いられていることから、業務と本件精神障害との間の相当因果関係の有無の判断に当たっては、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因を総合考慮して判断するのが相当である。

2 Xは、本件工事に携わった平成15年8月以降、日中は現場巡視や元請、下請会社との協議・連絡、現場作業員への対応に追われ、午後5時以降に時間と労力を要する施工図の作成・修正作業を行うことを余儀なくされ、平成16年7月までの1年間に月100時間超の過重な時間外労働に従事したことによって著しい肉体的・心理的負荷を受け、十分な急速を取れずに疲労を蓄積させた結果、本件精神障害を発症し、それに基づく自殺衝動によって本件自殺に及んだというべきであって、Xが従事した業務と本件自殺との間に相当因果関係があることは明らかである。

3 Y社は、労働時間について自己申告制を採っていたものであるから、厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13.4.6)に照らし、長時間労働が続いていたXに対し、労働時間の実態を正しく記録し適正に自己申告を行うことなどについて十分に説明するとともに、必要に応じて自己申告による労働時間が実際の労働時間と合致するかどうかの実態調査を実施するなどし、Xが過剰な時間外労働をすることを余儀なくされ、その健康状態を悪化することがないように注意すべき義務があったというべきであり、これを怠り、Xの長時間労働の状況を何ら是正しないで放置していたY社には不法行為を構成する注意義務違反があったといえ、またY社には本件結果の予見可能性があった。

4 Xの妻らは、Xの異変に気づいていたにもかかわらず病院を受診させるなどの対応をとっていなかったところ、うつ病の発症や治療の要否の判断は容易ではなく、Xや妻がうつ病に関する十分な知識を有していたとも認められず、むしろXの就労状況からすれば、使用者であるY社が当然に労働時間の抑制その他適切な処置をとるべきであったといえる等として、Y社主張の過失相殺が否定された。