東京社労士会の後期必須研修「社会保険の果たす役割と勤労者皆保険への道~勤労者の『安心』の観点から~」(大妻女子大学の玉木伸介先生)を、eラーニングシステムにて受講。

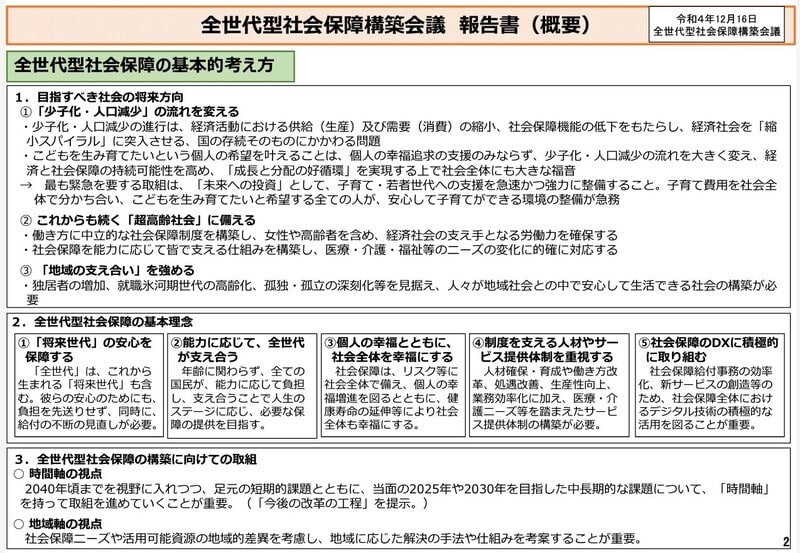

政府の進める勤労者皆保険制度がどのような考えのもと、議論が進められているのかについて、2022年12月16日に、全世代型社会保障構築会議でまとめられた報告書(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/pdf/20221216houkokusyo.pdf)を踏まえて、学んだ。

Ⅱ. 全世代型社会保障の基本的考え方

1. 目指すべき社会の将来方向

そこで、まず、「全世代型社会保障」の構築を通じて目指すべき社会の将来方向として、次の3点をあげる。

◆「少子化・人口減少」の流れを変える

◆これからも続く「超高齢社会」に備える

◆「地域の支え合い」を強める

◆「少子化・人口減少」の流れを変える

保育の受け皿整備や幼児教育・保育の無償化など様々な対策を講じてきたが、いまだに少子化の流れを変えるには至っていない。

経済活動における供給(生産)及び需要(消費)の縮小、社会保障機能の低下をもたらし、さらには、多くの地域社会を消滅の危機に導くなど、経済社会を「縮小スパイラル」に突入させる

、最も緊急を要する取組は、「未来への投資」として、子育て・若者世代への支援を急速かつ強力に整備すること少子化の背景には、経済社会の発展によって子育てに関わる直接的な費用(学費など)や就業機会損失(母親の就労の中断など)などの機会費用が増加する一方で、就業構造や就労環境の変化によって子育て・若者世代の雇用・所得が不安定なもの(非正規雇用の増加)となっていることなどから、結婚、妊娠・出産、子育てを選択することに不安を感じ、それをためらう国民が増えていることがある。

子育て費用を社会全体で分かち合い、こどもを生み育てたいと希望する全ての人が、安心して子育てができる環境を整備することこそ何よりも求められている。⇦小中の義務教育費用は無料⇦財政的措置⇦小学校には待機児童がいない⇦子供がいるいないにかかわらず全国民で支えている

〇90年代に多くの社会・家族の在り方の変化(女性の社会進出と高学歴化、晩婚化、非婚化など)が起きたにもかかわらず、社会の諸制度はそれ以前の「専業主婦が子育て」というモデルのまま変わらなかった。⇒「子どもは母親の下で育てるべき」などと、保育の充実に消極的な意見すらあった。

〇企業は、既存の正規雇用従業員を守ることに注力し、新卒の若者の経済生活は不安定化。

〇「子育ては親の責任」という意識からの脱却に時間(「社会全体で分かち合う」という認識の形成に遅れ)。

⇒介護においてもおなじことがあった。「高齢者は嫁に世話されるのが幸せ」「ヘルパーなどという他人が家に入ってきたら高齢者は嫌がる」という意識があった(介護負担の「社会科」の妨げ)。⇒80年代までは、寿命が80代までだったから認知症になる人が少なかったし、専業主婦が多かった。

◆これからも続く「超高齢社会」に備える

・働き方に中立的な社会保障制度を構築し、労働力を確保する

第一に、超高齢社会にあって、経済社会の支え手となる労働力を確保する必要がある。

雇用や働き方に対して歪みをもたらすことのない「中立的」な社会保障制度の構築

子育て支援や健康寿命延伸、介護サービスに係る社会保障の充実は、女性や高齢者の就労を促進

・ 社会保障を皆で支える仕組みを構築し、ニーズの変化に的確に対応する

第二に、社会保障給付を皆で支え合う仕組みを整備

負担能力に応じて、全ての世代で、公平に支え合う仕組みを早急に強化

⇒全ての世代=高齢者⇒厚生年金の加入は70歳まで、基幹農家の平均年齢は68歳

〇我が国の(平成の)労働供給の過剰感の源泉は、

①高度成長~バブル期に、企業は高い経済成長が続くと誤認して、正規雇用を抱え込んだこと。

②女性の社会進出(就業率の上昇)や60代以降の就業が進展したこと。(このことで労働力の母集団が縮んでいることに気付けない)

③90年代にベビーブーマージュニアが労働力市場に参入、ベビーブーマーと同ジュニアの両方が職を求めてひしめいたこと。

〇労働力に限りがあることに、多くの企業は気付いていない。⇒飲食店のバイト時給上昇に慌てている。⇒採用面接で「入社意欲の強い人を採用」という誤り(企業価値の向上に「役に立つから採用する」が真)⇒人をattract出来る企業とそうでない企業の差が明確に(うちの経営者の言っていることがおかしいと思ったらすぐに辞めていく)⇒生産性の低い企業はどんどん淘汰されていく。平成の30年間の常識は完全に覆っている。

〇社会保障制度が「壁」を作るなどして国民の働く意欲を削いではいけない。⇒「3号から2号になると将来の給付増」「8.8万円には残業代は含まれない」⇒情報不足で壁になる⇒解消しなければならない

〇「支え手」は減るが、特にベビーブーマーが後期高齢者でいる間、何としても、支えねばならない。そのためには、「すべての世代で公平に支える」(余裕のある高齢者は支える側に回る)ことが必要になる。

2. 全世代型社会保障の基本理念

◆「将来世代」の安心を保障する

「全世代型社会保障」とは、全ての世代にとって安心できる社会保障

負担を将来世代へ先送りせず

社会保障を含む経済社会の「支え手」を増やす

◆能力に応じて、全世代が支え合う

世代を超えた全ての人々が連帯し

世代間対立に陥ることなく

「全世代型社会保障」の要諦は、「社会保障を支えるのは若い世代であり、高齢者は支えられる世代である」という固定観念を払しょくし、「全世代で社会保障を支え、また社会保障は全世代を支える」ということ

〇「少子高齢化で、若い人たちばかりが負担を負う、私たちの犠牲の上で高齢者は幸せ」⇒ある制度のある局面にいるということに気付いていない⇒自分たちも高齢者になる

〇「支給開始年齢の引き上げ(将来の新規裁定者が負担を負う)」よりも「マクロ経済スライド(全世代で負担を負う」の方が公平

◆個人の幸福とともに、社会全体を幸福にする

個人と社会を共に豊かにするという観点からは、消費の中心的な担い手である「中間層」を厚くし、「成長と分配の好循環」の実現にも寄与するという社会保障の意義を再認識すべき

市場による働きによって生じた所得分配の歪みに対して、社会保障は、より必要な人たちにより多くの所得を再分配

◆制度を支える人材やサービス提供体制を重視する

介護、保育をはじめ各分野において、人材不足の傾向が顕著

〇社会保障の持続可能性向上と「各世代」の「安心」はなぜ結びつくのか。

⇒誰もが高齢者になり、いつかは「支える側」から「支えられる側」に回る。「支えられる側」に回った時に「支えてもらえる」という安心感が必要⇒「自分隊が高齢者になった時に年金はもらえるのか?」という疑問

⇒「世代間の対立」は、世代会計によって「すでに高齢者になっている世代は得をするが、今の若い人は損をする」という謬論によって、情緒的にあおられた。⇒年金がいくらもらえるかは寿命次第⇒損得ではない⇒平均寿命で計算するのは間違い⇒年金は「長生きリスク」保険⇒民間の保険とは違う

⇒「全世代型」とは、世代によって「支える」「支えられる」の立場が固定的ではなく、支える人が支える、ということ。

〇「中間層」の持つ意味は?

中間層を欠くケース:年収10億が一人と年収250万が400人(20億円、401人)

中間層が厚いケーズ:年収500万の人が400人(20億円、400人)

⇒消費需要はどちらが多いか(景気はどちらがよいか)。⇒年収250万円は住民税を払うか払わないかギリギリの人、たんぱく質の摂取が足りていない世帯⇒中間層が厚いと肉や卵を食べる人が増える、おしゃれにお金を使う人が増える…

⇒子女の教育水準はどちらが高くなるか。

⇒将来の我が国はどちらが豊かになるか。

〇「中間層」が十分な厚みを持って存在しない限り、我が国経済の健全な発展はない、という考え方が政権の根底にある。

⇒安倍政権の「何よりデフレの脱却、そのためには金融緩和」という立場とは、与える印象が異なる。

⇒社会保障と並んで、国民の資産形成への力の注ぎ方が目立つ。

Ⅲ. 各分野における改革の方向性

2. 働き方に中立的な社会保障制度等の構築

◆短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃「早急に実現を図るべき」

⇒飲食店のように「規模の利益」があまり働かない事業において「企業規模要件」は意味をなさない。

⇒非適用の分野があるために、日本経済の一角において「低コストの労働」が、労働者の犠牲のもと、政策的に生み出されてしまう。

⇒人手不足と労働コストの上昇は、今後数十年、継続し得る。事業主負担に耐えられない事業は持続可能でない。

◆個人事業所の非適用業種の解消

常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種 「解消を早急に図るべき」

5人未満を使用する個人事業所 「適用を図る道筋を検討すべきである。」

◆週労働時間 20 時間未満の短時間労働者への適用拡大

「具体的な方策について、実務面での課題や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を進めるべき」

マルチワーカー 「実務的な課題の解決を図ったうえで、被用者保険の適用に向けた具体的な検討を進めるべき」

◆フリーランス・ギグワーカー

「労働者」に該当する方々 「「被用者性」も認められ、適用除外の対象となる場合を除いて被用者保険が適用される旨を明確化した上で、その適用が確実なものとなるよう、必要な対応を早急に講ずるべき」

「労働者性」が認められないフリーランス・ギグワーカー 「実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き続き、検討を深めるべき」

「もう一つの方向としての『資産形成』」については続く⇒

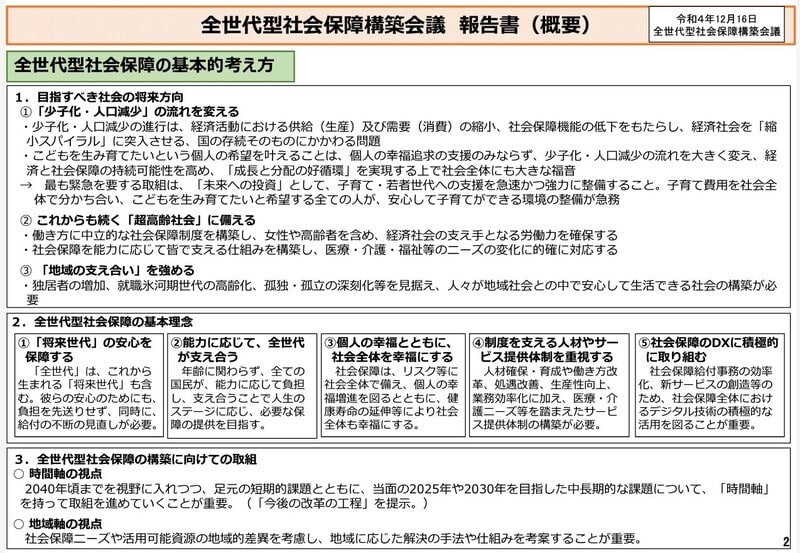

政府の進める勤労者皆保険制度がどのような考えのもと、議論が進められているのかについて、2022年12月16日に、全世代型社会保障構築会議でまとめられた報告書(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/pdf/20221216houkokusyo.pdf)を踏まえて、学んだ。

Ⅱ. 全世代型社会保障の基本的考え方

1. 目指すべき社会の将来方向

そこで、まず、「全世代型社会保障」の構築を通じて目指すべき社会の将来方向として、次の3点をあげる。

◆「少子化・人口減少」の流れを変える

◆これからも続く「超高齢社会」に備える

◆「地域の支え合い」を強める

◆「少子化・人口減少」の流れを変える

保育の受け皿整備や幼児教育・保育の無償化など様々な対策を講じてきたが、いまだに少子化の流れを変えるには至っていない。

経済活動における供給(生産)及び需要(消費)の縮小、社会保障機能の低下をもたらし、さらには、多くの地域社会を消滅の危機に導くなど、経済社会を「縮小スパイラル」に突入させる

、最も緊急を要する取組は、「未来への投資」として、子育て・若者世代への支援を急速かつ強力に整備すること少子化の背景には、経済社会の発展によって子育てに関わる直接的な費用(学費など)や就業機会損失(母親の就労の中断など)などの機会費用が増加する一方で、就業構造や就労環境の変化によって子育て・若者世代の雇用・所得が不安定なもの(非正規雇用の増加)となっていることなどから、結婚、妊娠・出産、子育てを選択することに不安を感じ、それをためらう国民が増えていることがある。

子育て費用を社会全体で分かち合い、こどもを生み育てたいと希望する全ての人が、安心して子育てができる環境を整備することこそ何よりも求められている。⇦小中の義務教育費用は無料⇦財政的措置⇦小学校には待機児童がいない⇦子供がいるいないにかかわらず全国民で支えている

〇90年代に多くの社会・家族の在り方の変化(女性の社会進出と高学歴化、晩婚化、非婚化など)が起きたにもかかわらず、社会の諸制度はそれ以前の「専業主婦が子育て」というモデルのまま変わらなかった。⇒「子どもは母親の下で育てるべき」などと、保育の充実に消極的な意見すらあった。

〇企業は、既存の正規雇用従業員を守ることに注力し、新卒の若者の経済生活は不安定化。

〇「子育ては親の責任」という意識からの脱却に時間(「社会全体で分かち合う」という認識の形成に遅れ)。

⇒介護においてもおなじことがあった。「高齢者は嫁に世話されるのが幸せ」「ヘルパーなどという他人が家に入ってきたら高齢者は嫌がる」という意識があった(介護負担の「社会科」の妨げ)。⇒80年代までは、寿命が80代までだったから認知症になる人が少なかったし、専業主婦が多かった。

◆これからも続く「超高齢社会」に備える

・働き方に中立的な社会保障制度を構築し、労働力を確保する

第一に、超高齢社会にあって、経済社会の支え手となる労働力を確保する必要がある。

雇用や働き方に対して歪みをもたらすことのない「中立的」な社会保障制度の構築

子育て支援や健康寿命延伸、介護サービスに係る社会保障の充実は、女性や高齢者の就労を促進

・ 社会保障を皆で支える仕組みを構築し、ニーズの変化に的確に対応する

第二に、社会保障給付を皆で支え合う仕組みを整備

負担能力に応じて、全ての世代で、公平に支え合う仕組みを早急に強化

⇒全ての世代=高齢者⇒厚生年金の加入は70歳まで、基幹農家の平均年齢は68歳

〇我が国の(平成の)労働供給の過剰感の源泉は、

①高度成長~バブル期に、企業は高い経済成長が続くと誤認して、正規雇用を抱え込んだこと。

②女性の社会進出(就業率の上昇)や60代以降の就業が進展したこと。(このことで労働力の母集団が縮んでいることに気付けない)

③90年代にベビーブーマージュニアが労働力市場に参入、ベビーブーマーと同ジュニアの両方が職を求めてひしめいたこと。

〇労働力に限りがあることに、多くの企業は気付いていない。⇒飲食店のバイト時給上昇に慌てている。⇒採用面接で「入社意欲の強い人を採用」という誤り(企業価値の向上に「役に立つから採用する」が真)⇒人をattract出来る企業とそうでない企業の差が明確に(うちの経営者の言っていることがおかしいと思ったらすぐに辞めていく)⇒生産性の低い企業はどんどん淘汰されていく。平成の30年間の常識は完全に覆っている。

〇社会保障制度が「壁」を作るなどして国民の働く意欲を削いではいけない。⇒「3号から2号になると将来の給付増」「8.8万円には残業代は含まれない」⇒情報不足で壁になる⇒解消しなければならない

〇「支え手」は減るが、特にベビーブーマーが後期高齢者でいる間、何としても、支えねばならない。そのためには、「すべての世代で公平に支える」(余裕のある高齢者は支える側に回る)ことが必要になる。

2. 全世代型社会保障の基本理念

◆「将来世代」の安心を保障する

「全世代型社会保障」とは、全ての世代にとって安心できる社会保障

負担を将来世代へ先送りせず

社会保障を含む経済社会の「支え手」を増やす

◆能力に応じて、全世代が支え合う

世代を超えた全ての人々が連帯し

世代間対立に陥ることなく

「全世代型社会保障」の要諦は、「社会保障を支えるのは若い世代であり、高齢者は支えられる世代である」という固定観念を払しょくし、「全世代で社会保障を支え、また社会保障は全世代を支える」ということ

〇「少子高齢化で、若い人たちばかりが負担を負う、私たちの犠牲の上で高齢者は幸せ」⇒ある制度のある局面にいるということに気付いていない⇒自分たちも高齢者になる

〇「支給開始年齢の引き上げ(将来の新規裁定者が負担を負う)」よりも「マクロ経済スライド(全世代で負担を負う」の方が公平

◆個人の幸福とともに、社会全体を幸福にする

個人と社会を共に豊かにするという観点からは、消費の中心的な担い手である「中間層」を厚くし、「成長と分配の好循環」の実現にも寄与するという社会保障の意義を再認識すべき

市場による働きによって生じた所得分配の歪みに対して、社会保障は、より必要な人たちにより多くの所得を再分配

◆制度を支える人材やサービス提供体制を重視する

介護、保育をはじめ各分野において、人材不足の傾向が顕著

〇社会保障の持続可能性向上と「各世代」の「安心」はなぜ結びつくのか。

⇒誰もが高齢者になり、いつかは「支える側」から「支えられる側」に回る。「支えられる側」に回った時に「支えてもらえる」という安心感が必要⇒「自分隊が高齢者になった時に年金はもらえるのか?」という疑問

⇒「世代間の対立」は、世代会計によって「すでに高齢者になっている世代は得をするが、今の若い人は損をする」という謬論によって、情緒的にあおられた。⇒年金がいくらもらえるかは寿命次第⇒損得ではない⇒平均寿命で計算するのは間違い⇒年金は「長生きリスク」保険⇒民間の保険とは違う

⇒「全世代型」とは、世代によって「支える」「支えられる」の立場が固定的ではなく、支える人が支える、ということ。

〇「中間層」の持つ意味は?

中間層を欠くケース:年収10億が一人と年収250万が400人(20億円、401人)

中間層が厚いケーズ:年収500万の人が400人(20億円、400人)

⇒消費需要はどちらが多いか(景気はどちらがよいか)。⇒年収250万円は住民税を払うか払わないかギリギリの人、たんぱく質の摂取が足りていない世帯⇒中間層が厚いと肉や卵を食べる人が増える、おしゃれにお金を使う人が増える…

⇒子女の教育水準はどちらが高くなるか。

⇒将来の我が国はどちらが豊かになるか。

〇「中間層」が十分な厚みを持って存在しない限り、我が国経済の健全な発展はない、という考え方が政権の根底にある。

⇒安倍政権の「何よりデフレの脱却、そのためには金融緩和」という立場とは、与える印象が異なる。

⇒社会保障と並んで、国民の資産形成への力の注ぎ方が目立つ。

Ⅲ. 各分野における改革の方向性

2. 働き方に中立的な社会保障制度等の構築

◆短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃「早急に実現を図るべき」

⇒飲食店のように「規模の利益」があまり働かない事業において「企業規模要件」は意味をなさない。

⇒非適用の分野があるために、日本経済の一角において「低コストの労働」が、労働者の犠牲のもと、政策的に生み出されてしまう。

⇒人手不足と労働コストの上昇は、今後数十年、継続し得る。事業主負担に耐えられない事業は持続可能でない。

◆個人事業所の非適用業種の解消

常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種 「解消を早急に図るべき」

5人未満を使用する個人事業所 「適用を図る道筋を検討すべきである。」

◆週労働時間 20 時間未満の短時間労働者への適用拡大

「具体的な方策について、実務面での課題や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、着実に検討を進めるべき」

マルチワーカー 「実務的な課題の解決を図ったうえで、被用者保険の適用に向けた具体的な検討を進めるべき」

◆フリーランス・ギグワーカー

「労働者」に該当する方々 「「被用者性」も認められ、適用除外の対象となる場合を除いて被用者保険が適用される旨を明確化した上で、その適用が確実なものとなるよう、必要な対応を早急に講ずるべき」

「労働者性」が認められないフリーランス・ギグワーカー 「実態や諸外国の例なども参考としつつ、引き続き、検討を深めるべき」

「もう一つの方向としての『資産形成』」については続く⇒

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます