皆様こんにちは。

本日は空き時間があったので、珍しく昼間の更新です。

さて、前回の囲碁用語について・その2では、形を示す囲碁用語は意味・目的を含んでいることがあるとお話ししました。

今回はそれを確認していきましょう。

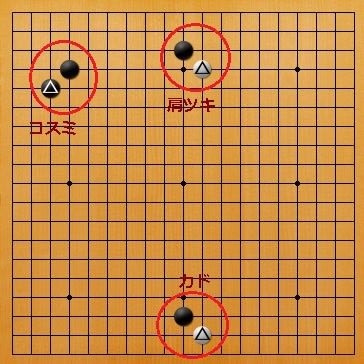

<1図>

まずはこの図をご覧ください。

左上黒△は、前回示したコスミですね。

自分の石から斜め隣に打つ手であり、これは純粋に形だけを示す手と言って良いでしょう。

ですから、黒△の代わりに2路上や2路右、2路斜め右上に打つ手も全てコスミです。

そして、右側の白△が肩ツキ(衝き)であることも前回示しましたね。

では、下辺白△はどうでしょうか?

これは肩ツキではなく、単にカド(角)と呼ばれます。

カドというのは相手の石の斜め隣に打つ手の総称です。

机の角、本の角などと同じイメージですね。

肩ツキもカドの一種なのですが、打たれる目的がある程度はっきりしているため、独自の名前が付いています。

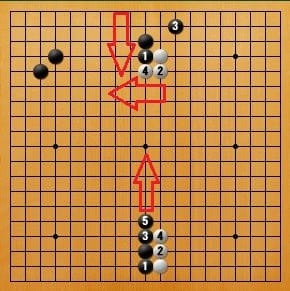

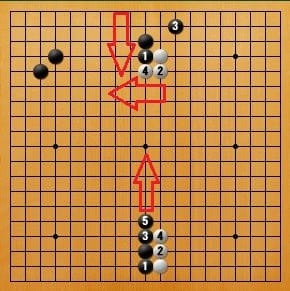

<2図>

1図の後の進行を考えてみましょう。

上辺黒1~白4は、肩ツキからの基本の進行です。

この結果ですが、元々黒石には中央方面への道があったところを、白が上から押さえ付けて妨害したことになります。

大抵の場合、肩ツキはこういうことを目的としているのです。

次に、下辺を見てみましょう。

黒5までの進行を想定してみますと、黒石の中央方面への道は止まっていませんね。

つまり、1図下辺白△には肩ツキと同じ目的は無いので、単にカドと呼ぶことになります。

ところで、また上という表現が出てきましたね。

上が碁盤の中心、端が碁盤の下であるという概念は、慣れないとピンと来ないかもしれません。

一方で上辺、下辺といった表現をすることもあり、ちょっとややこしいですね。

ですが、囲碁用語を正しく理解するためには重要な概念です。

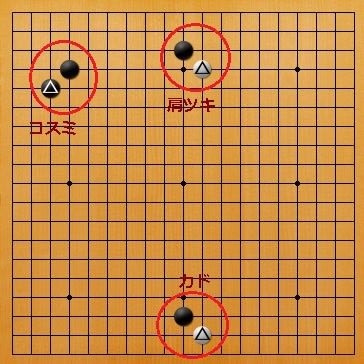

<3図>

意味や目的によって、形の名前が変わることがある・・・。

それを示すために、問題を作ってみました。

8問とも、最後に黒△と打ったところです。

それぞれの黒△は、何と呼ばれる手でしょうか?

解答は次回です。

初段ぐらいの棋力があっても、全問正解できるとは限りません。

囲碁用語を覚えることは、棋力アップのために必須のことではありませんからね。

ただ、覚えておけば解説などを聞いていて混乱することは減るでしょう。

本日は空き時間があったので、珍しく昼間の更新です。

さて、前回の囲碁用語について・その2では、形を示す囲碁用語は意味・目的を含んでいることがあるとお話ししました。

今回はそれを確認していきましょう。

<1図>

まずはこの図をご覧ください。

左上黒△は、前回示したコスミですね。

自分の石から斜め隣に打つ手であり、これは純粋に形だけを示す手と言って良いでしょう。

ですから、黒△の代わりに2路上や2路右、2路斜め右上に打つ手も全てコスミです。

そして、右側の白△が肩ツキ(衝き)であることも前回示しましたね。

では、下辺白△はどうでしょうか?

これは肩ツキではなく、単にカド(角)と呼ばれます。

カドというのは相手の石の斜め隣に打つ手の総称です。

机の角、本の角などと同じイメージですね。

肩ツキもカドの一種なのですが、打たれる目的がある程度はっきりしているため、独自の名前が付いています。

<2図>

1図の後の進行を考えてみましょう。

上辺黒1~白4は、肩ツキからの基本の進行です。

この結果ですが、元々黒石には中央方面への道があったところを、白が上から押さえ付けて妨害したことになります。

大抵の場合、肩ツキはこういうことを目的としているのです。

次に、下辺を見てみましょう。

黒5までの進行を想定してみますと、黒石の中央方面への道は止まっていませんね。

つまり、1図下辺白△には肩ツキと同じ目的は無いので、単にカドと呼ぶことになります。

ところで、また上という表現が出てきましたね。

上が碁盤の中心、端が碁盤の下であるという概念は、慣れないとピンと来ないかもしれません。

一方で上辺、下辺といった表現をすることもあり、ちょっとややこしいですね。

ですが、囲碁用語を正しく理解するためには重要な概念です。

<3図>

意味や目的によって、形の名前が変わることがある・・・。

それを示すために、問題を作ってみました。

8問とも、最後に黒△と打ったところです。

それぞれの黒△は、何と呼ばれる手でしょうか?

解答は次回です。

初段ぐらいの棋力があっても、全問正解できるとは限りません。

囲碁用語を覚えることは、棋力アップのために必須のことではありませんからね。

ただ、覚えておけば解説などを聞いていて混乱することは減るでしょう。