皆様こんばんは。

現在、ナショナルチームの合宿が行われています。

七大タイトル経験者も数多く参加する合宿で、碁漬けの毎日・・・。

若手棋士にとってこれ以上なく素晴らしい環境ですね。

ナショナルチームの活動は、囲碁ファンの皆様からの応援で成り立っています。

ありがとうございます。

なお、一部の対局は幽玄の間で中継されているのでぜひご覧ください。

さて、本日は紀尾井町こども囲碁道場の2日目でした。

2時間の中で時々講座なども挟んでいきますが、メインは対局です。

20局分記入できる成績表が、2日目にして埋まりかけている子もちらほら・・・(笑)。

なんと言っても実戦が一番の上達法ですから、沢山打つのは良いことですね。

ちなみに、本日の講座では2眼と欠け眼について説明しました。

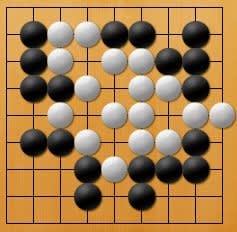

ここでご紹介する図は、実際に使ったものとは違いますが意味は同じです。

各所の黒はどんな状態でしょうか? という問題です。

答えは、左と右の黒は1眼しかないので死に、中央の黒は2眼あるので生きですね。

打てる場所と打てない場所の区別が付いていれば、2眼あれば生きという概念自体はそう難しくはないでしょう。

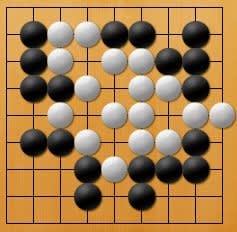

もう1つは欠け眼の説明ですね。

図のA~Cが全て欠け眼であり、各所の黒は全て死んでいることを説明しました。

欠け眼についても、概念自体は難しいものではありません。

ただ、2眼や欠け眼について実戦で判断できるかどうかはまた別です。

最初は単純な形でも見逃してしまうものですし、例えばこんな複雑な形をしていたなら、難易度は跳ね上がります。

欠け眼を教わってすぐにこんな形を正しく判断できたら、間違いなく天才ですね。

どうすれば分かるようになるかですが、これも結局は数をこなすしかありません。

沢山対局したり問題を解いていく中で、自然と身に付いてくるものです。

囲碁を楽しむ環境さえあれば全く問題無いでしょう。

明日は最終日です。

子供たちには、3日間で囲碁がますます好きになって帰ってくれたら嬉しいですね。

現在、ナショナルチームの合宿が行われています。

七大タイトル経験者も数多く参加する合宿で、碁漬けの毎日・・・。

若手棋士にとってこれ以上なく素晴らしい環境ですね。

ナショナルチームの活動は、囲碁ファンの皆様からの応援で成り立っています。

ありがとうございます。

なお、一部の対局は幽玄の間で中継されているのでぜひご覧ください。

さて、本日は紀尾井町こども囲碁道場の2日目でした。

2時間の中で時々講座なども挟んでいきますが、メインは対局です。

20局分記入できる成績表が、2日目にして埋まりかけている子もちらほら・・・(笑)。

なんと言っても実戦が一番の上達法ですから、沢山打つのは良いことですね。

ちなみに、本日の講座では2眼と欠け眼について説明しました。

ここでご紹介する図は、実際に使ったものとは違いますが意味は同じです。

各所の黒はどんな状態でしょうか? という問題です。

答えは、左と右の黒は1眼しかないので死に、中央の黒は2眼あるので生きですね。

打てる場所と打てない場所の区別が付いていれば、2眼あれば生きという概念自体はそう難しくはないでしょう。

もう1つは欠け眼の説明ですね。

図のA~Cが全て欠け眼であり、各所の黒は全て死んでいることを説明しました。

欠け眼についても、概念自体は難しいものではありません。

ただ、2眼や欠け眼について実戦で判断できるかどうかはまた別です。

最初は単純な形でも見逃してしまうものですし、例えばこんな複雑な形をしていたなら、難易度は跳ね上がります。

欠け眼を教わってすぐにこんな形を正しく判断できたら、間違いなく天才ですね。

どうすれば分かるようになるかですが、これも結局は数をこなすしかありません。

沢山対局したり問題を解いていく中で、自然と身に付いてくるものです。

囲碁を楽しむ環境さえあれば全く問題無いでしょう。

明日は最終日です。

子供たちには、3日間で囲碁がますます好きになって帰ってくれたら嬉しいですね。