皆様こんばんは。

本日は麹町小学校で行われた放課後囲碁教室を見学してきました。

近年は学校関係での講座や授業が増えていますが、そのうちの1つですね。

この学校では放課後のレクリエーション的な位置付けのようで、生徒たちは対局中心で楽しんでいました。

毎日通っている学校ということもあり、かなりリラックスしていたように見えましたね。

それにしても、久しぶりに小学校の中に入りましたが、私の小学生時代とは随分違いますね。

セキュリティがしっかりしていて、ここ私立だっけ? と思ってしまったぐらいです。

20年経てば随分変わるものですね。

ところで、現在中国にてエリートマインドゲームズという大会が行われています。

日本選手はオール10代で固め、若手にチャンスを与える方針です。

一般や女流の世界1位・2位と目される選手も参加していて、非常に良い経験になるでしょう。

今回は芝野虎丸七段が朴廷桓九段に挑んだ対局をご紹介します。

なお、この対局は幽玄の間で中継されました。

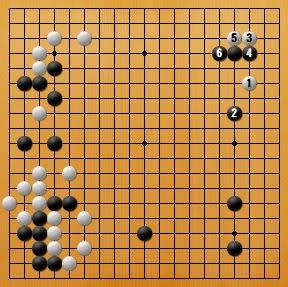

1図(実戦)

芝野七段の黒番です。

白1のカカリに黒2と挟まれた時、白3と三々に入って攻めをかわすのは定番の打ち方です。

定石は数を多く覚えるより、重要なものをしっかりと覚えるべきですが、この定石などはそのうちの1つですね。

さて、この定石の続きは・・・。

2図(実戦)

白1、3のハネツギで準備しておいて、白5の飛び出しです。

隅に小さく閉じ込められるのは良くないというのが基本ですからね。

ただ、左上白△が生きている石なので、生きている同士をつなげていく打ち方になってしまいます。

朴九段はこの進行を嫌い・・・。

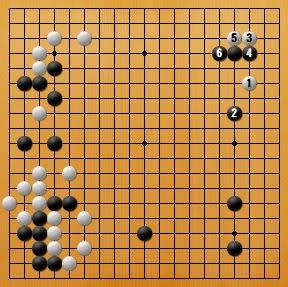

3図(実戦)

白1、3と這って生きを確保し、白5に先行しました。

3線を余分に這うこと自体は良くないのですが、広い右辺に先行する方が大きいとみたのですね。

また白5も変わった手ですが、これも状況に応じた打ち方です。

昨日アルファ碁についてのお話をしましたが、強い人が打った手を真似すれば良い点数が得られるとは限りません。

何を考えて打っているのかを理解することが大切です。

ですから、定石なども一手一手の意味や目的、そしてその定石を選ぶべき状況を理解していないと役に立たないのです。

そして、定石をしっかりと自分のものにしていれば、相手に変化されてもしっかり対応できますし、本局のようなプロの変化を見ても意味が理解できるようになるでしょう。

本日は麹町小学校で行われた放課後囲碁教室を見学してきました。

近年は学校関係での講座や授業が増えていますが、そのうちの1つですね。

この学校では放課後のレクリエーション的な位置付けのようで、生徒たちは対局中心で楽しんでいました。

毎日通っている学校ということもあり、かなりリラックスしていたように見えましたね。

それにしても、久しぶりに小学校の中に入りましたが、私の小学生時代とは随分違いますね。

セキュリティがしっかりしていて、ここ私立だっけ? と思ってしまったぐらいです。

20年経てば随分変わるものですね。

ところで、現在中国にてエリートマインドゲームズという大会が行われています。

日本選手はオール10代で固め、若手にチャンスを与える方針です。

一般や女流の世界1位・2位と目される選手も参加していて、非常に良い経験になるでしょう。

今回は芝野虎丸七段が朴廷桓九段に挑んだ対局をご紹介します。

なお、この対局は幽玄の間で中継されました。

1図(実戦)

芝野七段の黒番です。

白1のカカリに黒2と挟まれた時、白3と三々に入って攻めをかわすのは定番の打ち方です。

定石は数を多く覚えるより、重要なものをしっかりと覚えるべきですが、この定石などはそのうちの1つですね。

さて、この定石の続きは・・・。

2図(実戦)

白1、3のハネツギで準備しておいて、白5の飛び出しです。

隅に小さく閉じ込められるのは良くないというのが基本ですからね。

ただ、左上白△が生きている石なので、生きている同士をつなげていく打ち方になってしまいます。

朴九段はこの進行を嫌い・・・。

3図(実戦)

白1、3と這って生きを確保し、白5に先行しました。

3線を余分に這うこと自体は良くないのですが、広い右辺に先行する方が大きいとみたのですね。

また白5も変わった手ですが、これも状況に応じた打ち方です。

昨日アルファ碁についてのお話をしましたが、強い人が打った手を真似すれば良い点数が得られるとは限りません。

何を考えて打っているのかを理解することが大切です。

ですから、定石なども一手一手の意味や目的、そしてその定石を選ぶべき状況を理解していないと役に立たないのです。

そして、定石をしっかりと自分のものにしていれば、相手に変化されてもしっかり対応できますし、本局のようなプロの変化を見ても意味が理解できるようになるでしょう。