「被害は東日本大震災の10倍超」2030~40年に想定される西日本大震災という時限爆弾

プレジデントOnline より 21/02/20 鎌田 浩毅

次の巨大地震はいつ、どこで起きるのか。京都大学大学院人間・環境学研究科の鎌田浩毅教授は「2030~40年に、西日本の太平洋沖の『南海トラフ』で発生することが複数のデータから予測されている」という——。

※本稿は、鎌田浩毅『首都直下地震と南海トラフ』(MdN新書)抜粋の一部を再編集したものです。

◉海の地震は発生時期が計算できる

地震学が我が国に導入されて地震の観測が始まったのは、明治になってからです。それ以前の地震については観測データがないので、古文書(こもんじょ)などを調べて、起きた年代や震源域を推定しています。その結果、私たちが現在、最も心配している地震の第1は、これから西日本の太平洋沿岸で確実に起きるとされている巨大地震です。

東海から四国までの沖合いでは、過去に海溝型の巨大地震が、比較的規則正しく起きてきました。こうした海の地震は、おおよそいつ頃に起きそうかが計算できます。この点が、1000年以上のスパンで、いつ起きるとも起きないともわからない活断層のもたらす直下型地震と大きく違うのです。

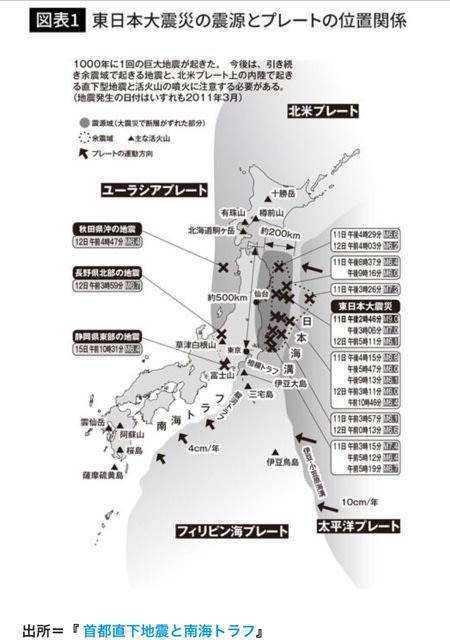

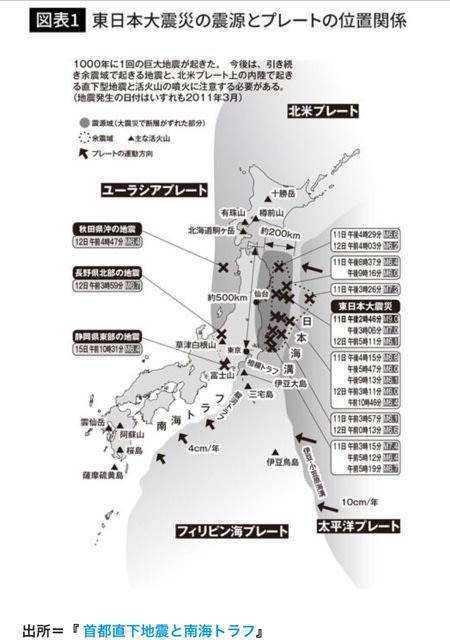

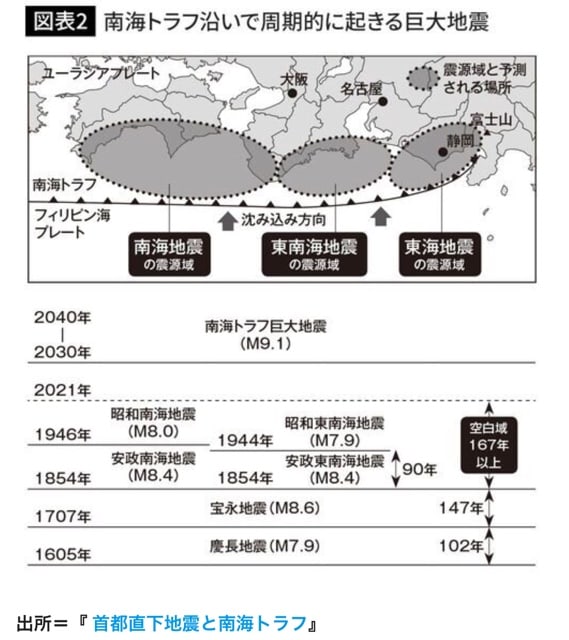

次に必ず来る巨大地震の予想される震源域は、西日本の太平洋沖の「南海トラフ」と呼ばれるところにあります。東日本大震災の主役は太平洋プレートでした。しかし次回の主役は、その西隣りにあるフィリピン海プレートです。海のプレートが西日本に沈み込む南海トラフは、いわばフィリピン海プレートの旅の終着点です。

太平洋プレートの終着点は「日本海溝」や「伊豆・小笠原(おがさわら)海溝」と呼び、フィリピン海プレートの終着点は「南海トラフ」と呼ぶのですが(図表1)、ここで海溝とトラフという言葉の違いについてお話ししておきましょう。

出所=『 首都直下地震と南海トラフ』

トラフは日本語では「舟状海盆(しゅうじょうかいぼん)」です。読んで字のごとく舟の底のような海の盆地です。海の中になだらかな舟状の凹地形をつくりながら、プレートは沈み込んでいきます。それに対して「海溝」は、プレートが急勾配で沈み込んでいく場所にできる、深く切り立った溝です。

海溝もトラフもプレートの終着点にできるものですが、地形の違いによって、名前を分けているのです。日本列島の周辺にはトラフとしては他に、沖縄トラフ、相模(さがみ)トラフ、駿河(するが)トラフなどがあり、また海溝としては日本海溝、伊豆・小笠原海溝、マリアナ海溝、千島海溝、琉球海溝などがあります。

さて、南海トラフの海域で起こる東海地震・東南海地震・南海地震の3つについて、近年盛んに発生の危険性が高まったと騒がれています。南海トラフ沿いの震源域の近傍には、太平洋ベルト地帯という大工業地帯・産業地域があります。ここで巨大地震が発生すれば日本の産業経済を直撃することは免れません。

経済被害は東日本大震災の被害総額の10倍以上

その経済被害には220兆円を超えると試算されており、東日本大震災の被害総額(約20兆円)の10倍以上とも言われています。そしてこれらの震源域はきわめて広いことから、首都圏から九州までの広域に甚大な被害を与えると想定されているのです。

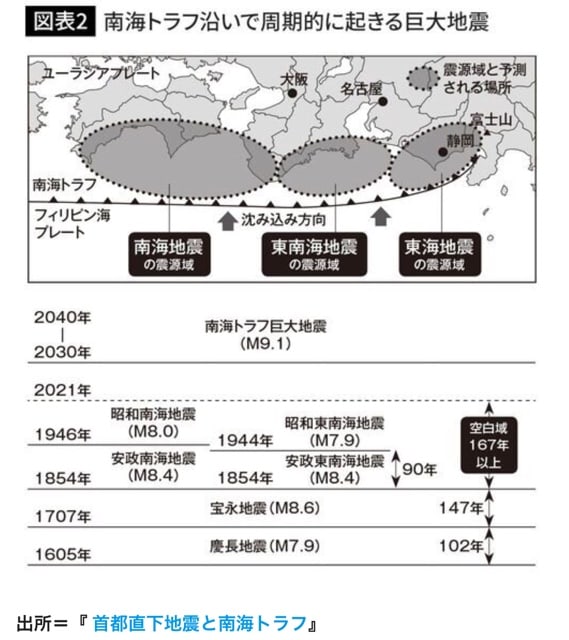

南海トラフ沿いの巨大地震は、90~150年間おきに起きるという、やや不規則ではあるのですが周期性があることがわかってきました(図表2)。

出所=『 首都直下地震と南海トラフ』

こうした時間スパンの中で、3回に1回は超弩(ちょうど)級の地震が発生しているのです。その例としては、1707年の宝永(ほうえい)地震と、1361年の正平(しょうへい)地震が知られています。

実は、これから南海トラフ沿いで必ず起きる次回の巨大地震は、この3回に1回の番に当たっています。すなわち、東海・東南海・南海の3つが同時発生する「連動型地震」というシナリオです。

具体的に地震の規模を見てみましょう。1707年宝永地震の規模はM8.6だったのですが、近い将来起きる連動型地震はM9.1と予測されています。すなわち、東日本大震災に匹敵するような巨大地震が西日本で予想されるのです。

次の巨大地震は西暦2030年~2040年に発生する

なお、3つの地震は、比較的短い間に連続して活動することもわかっています。その順番は、名古屋沖の東南海地震→静岡沖の東海地震→四国沖の南海地震というものです。

過去の起き方を見ると、前回は1944年(昭和19年)の昭和東南海地震のあと昭和南海地震が2年の時間差で1946(昭和21年)に発生しました(図表2)。

また、前々回の1854年(安政元年)には、同じ場所が32時間の時間差で活動しました。さらに3回前の1707年(宝永4年)では、3つの場所が数十秒のうちに活動したと推定されています。

こうした事例は、今後の対策にも参考になります。すなわち、名古屋沖で地震が起きてから準備しようと思っても、間に合わない場合があるのです。もし数十秒の差で地震が次々と発生しては、対応のしようがまったくありません。

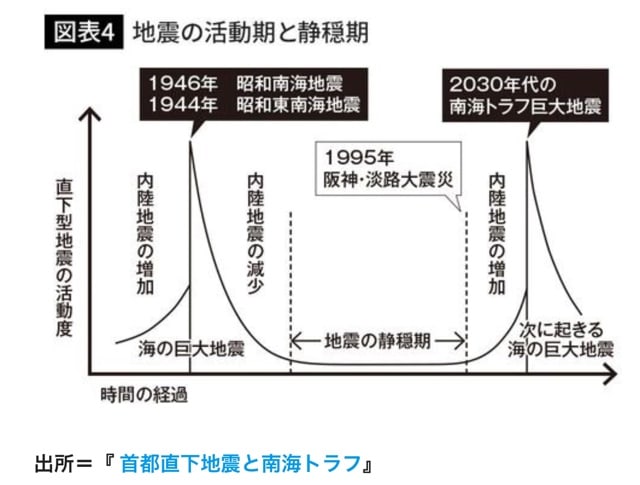

さらに、理由はわかっていませんが、過去の例では冬に発生する確率が高いこと、また南海トラフ沿いの巨大地震が起きる50年ほど前から、日本列島の内陸部で地震が頻発するようになる、といった事実も判明してきました。

実際、20世紀の終わり頃から内陸部で起きる地震が増加しています。たとえば、1995年に阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震のあと、2004年の新潟県中越地震、2005年の福岡県西方沖地震、2008年の岩手・宮城内陸地震などの地震が次々と起きています。

巨大地震の起きる時期を日時の単位で正確に予測することは、残念ながら今の技術では不可能です。しかし、過去の経験則やシミュレーションの結果から、西暦2030年~2040年に発生するという予測がされています。

◉南海地震が起きると地盤が規則的に上下する

この数字がどうやって得られたかを見ていきましょう。地球科学で用いる方法論の「過去は未来を解く鍵」を活用するのです。最初に、南海地震が起きると地盤が規則的に上下するという現象を取り上げます。南海地震の前後で土地の上下変動の大きさを調べてみると、1回の地震で大きく隆起するほど、そこでの次の地震までの時間が長くなる、という規則性があります。これを利用すれば、次に南海地震が起きる時期を予想できるのです。

具体的には、高知県室戸岬の北西にある室津(むろつ)港のデータを解析します。地震前後の地盤の上下変位量を見ると、1707年の地震では1.8メートル、1854年の地震では1.2メートル、1946年の地震では1.15メートル隆起しました(図表3)。

出所=『 首都直下地震と南海トラフ』

すなわち、室津港は南海地震のあとでゆっくりと地盤沈下が始まって、港は次第に深くなりつつあったのです。そして、南海地震が発生すると、今度は大きく隆起しました。その結果、港が浅くなって漁船が出入りできなくなりました。

こうした現象が起きていたことから、江戸時代の頃から室津港で暮らす漁師たちは、港の水深を測る習慣がついていたのです。

図表3で年号の上に伸びている縦の直線は、その年に起きた巨大地震によって地面が隆起した量を表しています。1707年では1.8メートル隆起しました。さらに、ここから右下へ斜めの直線が続いていますが、これは1.8メートル隆起した地面が時間とともに少しずつ沈降したことを意味します。

その後、毎年同じ割合で低くなって、1854年に最初の高さへ戻りました。すなわち、1707年にプレートの跳ね返りによって数十秒で1.8メートルも隆起した地盤が、1854年まで147年間という長い時間をかけて元に戻ったのです。

これと同じ現象は、1854年と1946年の巨大地震でも起きています。ただし、1854年には1.2メートル、1946年では1.15メートルと、隆起量は少し異なっています。

そして図表3には重要な事実が隠れています。先ほど述べた右下へ続く斜めの線を見ると、1707年から1854年まで、そして1854年から1946年まで、という2本の斜め線が平行です。

◉「リバウンド隆起」から予測すると発生時期は2035年前後

これは巨大地震によって地盤が隆起した後、同じ速度で地面が沈降してきたことを意味しています。こうした等速度の沈降が南海トラフ巨大地震に伴う性質、と考えて将来に適用するのです。すなわち、1回の地震で大きく隆起するほど次の地震までの時間が長くなる、という規則性を応用すれば、長期的な発生予測が可能となります。

この現象は海の巨大地震による地盤沈下からの「リバウンド隆起」とも呼ばれています。1707年のリバウンド隆起は1.8メートル、また1946年のリバウンド隆起は1.15メートルでした。そこで現在にもっとも近い巨大地震の隆起量1.15メートルから、次の地震の発生時期を予測できます。

今後も1946年から等速度で沈降すると仮定すると、ゼロに戻る時期は2035年となります(図表3)。これに約5年の誤差を見込んで、2030年~2040年の間に南海トラフ巨大地震が発生すると予測できるのです。中央値を用いた別の言い方をすれば2035年±5年となります。

◉繰り返される活動期と静穏期

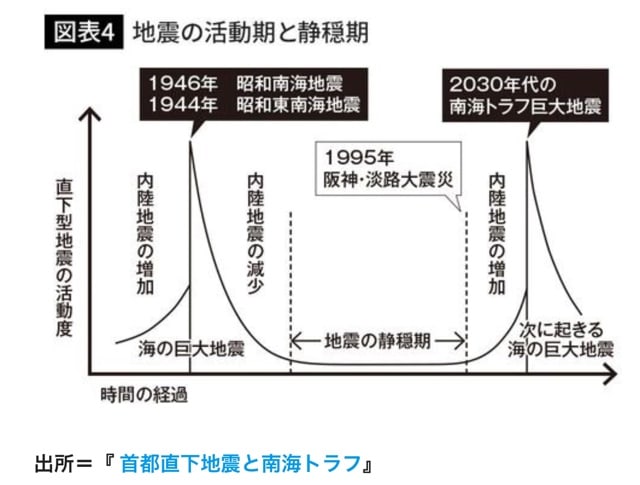

次に、内陸地震の活動期と静穏(せいおん)期の周期から、海で起きる巨大地震の時期を推定する方法があるので紹介しましょう。これまでの研究で、南海トラフで巨大地震が起きる40年ほど前から、日本列島の内陸部で地震が増加するという現象が判明しています(図表4)。事実、20世紀の終わり頃から内陸部で起きる地震が増加しています。

出所=『 首都直下地震と南海トラフ』

たとえば、1995年に阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震のあと、2004年の新潟県中越地震、2005年の福岡県西方沖地震、2008年の岩手・宮城内陸地震などの地震が次々に起きました。

その後も、熊本地震(2016年)、大阪府北部地震(2018年)、北海道胆振東部地震(2018年)などに震度6~7の直下型地震が起きています。このように内陸地震の活動期と静穏期は交互に繰り返されることがわかっており、現在はまさに活動期に入っているのです。

実は、1995年の阪神・淡路大震災の発生は、内陸地震が活動期に入った時期に当たります(図表4)。すなわち、南海トラフ巨大地震が発生する40年くらい前と、発生後10年くらいの間に、西日本では内陸の活断層が動き、地震発生数が多くなる傾向が顕著に見られます。

したがって、過去の活動期の地震の起こり方のパターンを統計学的に求め、それを最近の地震活動のデータに当てはめてみると、次に来る南海トラフ巨大地震の時期が予測できるというわけです。

複数のデータから「西暦2030年代に大地震が起こる」と予測できる

地震活動の統計モデルから次の南海地震が起こる時期を予測すると2038年頃という値が得られています。これは前回の南海地震からの休止期間を考えても、妥当な時期です。たとえば、前回の活動は1946年であり、前々回の1854年から92年後に発生しました。

南海地震が繰り返してきた単純平均の間隔が約110年であることを考えると、92年はやや短い数字です。しかし、1946年の92年後は2038年なので、最短で起きる前提で準備するには不自然な数字ではありません。

こうして複数のデータを用いて求められた次の発生時期は、西暦2030年代と予測されるのです。よって、どんなに遅くとも2050年までには次の巨大地震が確実に日本を襲うだろう、と私も考えています。

3.11に関係なく「南海トラフ上のスケジュール」に従って起きる

なお、南海トラフで起きる巨大地震の連動は、2011年の東北地方太平洋沖地震が誘発するものではなく、独立して起きる可能性が高いと考えられています。

◉鎌田浩毅『首都直下地震と南海トラフ』(MdN新書)

というのは、地震を起こした太平洋プレートと、3連動地震を起こすフィリピン海プレートの2つのプレートは、別の方向に移動しており、沈み込む速度も異なるものだからです。

言うなれば、別の方向に動く畳と、別の時計を持った畳の話だからです。なお、東海地震を予知するために海底に設置されたひずみ計は、東日本大震災直後に特に何の変化も示していません。

地震学では予知現象の1つとして、巨大地震の前に少しプレートが滑る現象が知られています。「プレスリップ」と呼ばれる滑り現象ですが、これをつかまえようと日々観測が続けられています。「3.11」ではマグニチュード9に達する巨大地震が起きましたが、こうしたプレスリップは確認されませんでした。海溝型の巨大地震の発生前にプレスリップが観測されるかどうかは、現在でも研究中の最先端の課題です。我々地球科学の専門家には、まだ未知の現象が山積しているのです。

西日本の巨大地震の連動は、おそらく、3.11の地震とは関係なしに、南海トラフ上のスケジュールに従って起きるだろう、と私も考えています。こうした情報を、次の危機を乗りきるためにぜひ活用していただきたいと願っています。