奈良県 山辺郡山添村的野 八幡神社基壇及び石灯籠

布目川沿いに細長い的野集落の南寄り、大きく蛇行する布目川に向かって西から東に細長く伸びる尾根の先端に八幡神社がある。 的野は、とり立てて特長のない静かな山間の村といった感じだが、古来、奈良と伊賀、そして都祁・室生方面と笠置方面を結ぶ交通の要衝であったらしく、古い石仏の集中する場所である。

的野は、とり立てて特長のない静かな山間の村といった感じだが、古来、奈良と伊賀、そして都祁・室生方面と笠置方面を結ぶ交通の要衝であったらしく、古い石仏の集中する場所である。 県道月ヶ瀬針線の広い新道が尾根を断ち割って通じているが、狭い旧道は尾根裾に沿って大きく回りこんでいる。新道から旧道に入るとすぐに的野の会所がある。ここは光明山医王寺常照院といった寺院の跡で、薬師を本尊とし、隣接する八幡神社の別当寺だったとのこと。この常照院跡には建長5年銘の阿弥陀石仏をはじめ、南北朝頃とされる五輪塔など見るべき石造美術が多い。

県道月ヶ瀬針線の広い新道が尾根を断ち割って通じているが、狭い旧道は尾根裾に沿って大きく回りこんでいる。新道から旧道に入るとすぐに的野の会所がある。ここは光明山医王寺常照院といった寺院の跡で、薬師を本尊とし、隣接する八幡神社の別当寺だったとのこと。この常照院跡には建長5年銘の阿弥陀石仏をはじめ、南北朝頃とされる五輪塔など見るべき石造美術が多い。 これらはまた別の機会に紹介するとして、今回取り上げたいのは八幡神社の基壇である。背後と左側に山の斜面を背負った社殿は、朱の色も鮮やかな真新しいもので、ささやかな社殿には少々不釣合いなほど立派な壇上積の基壇がある。基壇は花崗岩の切石を組み合わせたもので、社殿正面から右手にかけて組まれている。間口約8m、奥行き約4m、現高約115cmを測る。地覆石から1mばかり距離をおいたところにも切石を並べており、ここからが基壇とみることもできる。

これらはまた別の機会に紹介するとして、今回取り上げたいのは八幡神社の基壇である。背後と左側に山の斜面を背負った社殿は、朱の色も鮮やかな真新しいもので、ささやかな社殿には少々不釣合いなほど立派な壇上積の基壇がある。基壇は花崗岩の切石を組み合わせたもので、社殿正面から右手にかけて組まれている。間口約8m、奥行き約4m、現高約115cmを測る。地覆石から1mばかり距離をおいたところにも切石を並べており、ここからが基壇とみることもできる。 正面中央には幅約2m余の6段の石階段を設けており、葛石は厚さ約17.5cm、幅約23cm、長さ1m~1.5m程の石材からなり、羽目石はそれぞれ高さ約73cm、幅約90cm程度である。束石は幅約37cm前後であるが、階段左手の束石中央に小さく楷書風の達筆で「貞和五年(1349年)己丑六月日造立之/一結衆敬白」の文字が刻まれている。また、社殿の左右にある四角型石灯籠は笠の様子など明らかに江戸時代のものであるが、向かって右手の灯籠の竿に「暦応二二年(=四年:1340年) 大中臣國長の銘があり(ただし下の「二」の文字の位置がおかしいので暦応二年(1338年)かもしれない)、大中臣國長という人物が石灯籠を寄進したものと考えられる。

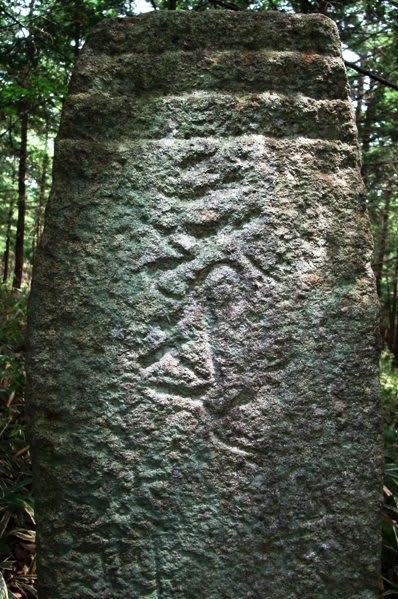

正面中央には幅約2m余の6段の石階段を設けており、葛石は厚さ約17.5cm、幅約23cm、長さ1m~1.5m程の石材からなり、羽目石はそれぞれ高さ約73cm、幅約90cm程度である。束石は幅約37cm前後であるが、階段左手の束石中央に小さく楷書風の達筆で「貞和五年(1349年)己丑六月日造立之/一結衆敬白」の文字が刻まれている。また、社殿の左右にある四角型石灯籠は笠の様子など明らかに江戸時代のものであるが、向かって右手の灯籠の竿に「暦応二二年(=四年:1340年) 大中臣國長の銘があり(ただし下の「二」の文字の位置がおかしいので暦応二年(1338年)かもしれない)、大中臣國長という人物が石灯籠を寄進したものと考えられる。 しかし、灯籠の様式は江戸初期頃と思われ、南北朝初期の紀年銘とは不一致である。清水俊明氏は灯籠を再建した際に、旧灯籠の刻銘を写し刻んだものと推定されている。

しかし、灯籠の様式は江戸初期頃と思われ、南北朝初期の紀年銘とは不一致である。清水俊明氏は灯籠を再建した際に、旧灯籠の刻銘を写し刻んだものと推定されている。 このような例は、都祁水分神社の永仁銘の江戸期石灯籠にも見られる(都祁水分神社の本物は半壊状態で大阪市内の旧家に死蔵されている由である)。一方、基壇束石の刻銘は、肉眼でも容易に判読できるほど風化摩滅が少ないことから、灯籠と同様に後刻の疑いも完全には払拭できない。ただ、干支を並置するなど、書き方に古い体裁をとっている点や、束石が広くどっしりとした構えに安定感がある点、さらに基壇全体に古色然とした一種の風格がある点などを評価し紀年銘どおり南北朝初め頃のものと考えておきたい。なお、階段の耳石にこうした造立銘を刻む例が、大和では大和郡山市矢田寺(金剛山寺)、桜井市談山神社などに見られるが、束石に刻んだ例はあまり聞かないので珍しいものである。

このような例は、都祁水分神社の永仁銘の江戸期石灯籠にも見られる(都祁水分神社の本物は半壊状態で大阪市内の旧家に死蔵されている由である)。一方、基壇束石の刻銘は、肉眼でも容易に判読できるほど風化摩滅が少ないことから、灯籠と同様に後刻の疑いも完全には払拭できない。ただ、干支を並置するなど、書き方に古い体裁をとっている点や、束石が広くどっしりとした構えに安定感がある点、さらに基壇全体に古色然とした一種の風格がある点などを評価し紀年銘どおり南北朝初め頃のものと考えておきたい。なお、階段の耳石にこうした造立銘を刻む例が、大和では大和郡山市矢田寺(金剛山寺)、桜井市談山神社などに見られるが、束石に刻んだ例はあまり聞かないので珍しいものである。

参考:清水俊明「奈良県史」第7巻石造美術

平凡社 「奈良県の地名」 日本歴史地名体系30

実は見落しましたが、社殿前の対象の位置にある左側の灯籠には江戸初期の寛永銘があるとのことです。こちらは逆に笠や反花の様式が新し過ぎて年代が一致しません。想像するに暦応の灯籠を寛永期に左右対にして再建し、新造の左側の方だけがその後何らかの原因で破損したため竿を除く主要部分を修補したと考えられないでしょうか。こうした謎をあれこれ考えるのも石造の面白さですね、ハイ。もっとも机上の空論ではしょうがないので、再訪してもっとしっかり観察したうえで、建長銘の石仏などとあわせて近々紹介記事をUPしたいと思います、請うご期待。

写真右上:灯籠の背後に見える束石に貞和の刻銘があります。あと、灯籠をご覧になっておわかりかと思いますが、寛永にしては基礎の反花や中台の様子が新しいように思います。写真右中:こちらが暦応銘ですが、基礎や中台、笠などはむしろ寛永です。写真左下:問題の暦応銘、下側の「二」の位置や大きさが変です。写真右下:大中臣國長なんて古風な名前、きっと寛永頃の名前じゃありませんよね。