4/17 の blog 「大学院と博士号」 に,「論文博士」とその周辺の話題について書いた.

9/6 のニュース「中教審“規制緩和”答申 博士号取得、最短で1年 乱造防止、質の確保課題」によると, 9/5 中央教育審議会から,大学院改革について,新しい答申がまとめられたらしい.

結局,前回の答申で話題になった「論文博士」の扱いについては,色々なところから,相当の軋轢があったようで,廃止ということにはならなかったらしい.

また,規制緩和の方針の中で『論文博士縮小につなげるため、答申は短期コース創設を提言。現在、博士課程修了には大学院での三年以上の在学が省令で義務付けられているが、短期コースなら一-二年で博士号取得が可能になる。』という.

1-2年の「短期コース」というのは,悪くない方針だと思う.しかし,仮に,1年の「短期コース」の場合,これまでのように「論文の水準を間接的に説明する方法」が「学位論文の内容を含む査読つき論文の件数」というだけでは難しくなってくるだろう.

『背景には日本の大学院生・博士号取得者の少なさがあるが、短期コースという“規制緩和”が「博士号の粗製乱造につながりかねない」との懸念もあり、質の確保が課題となりそうだ。』という指摘があるが,そもそも,現在の審査の前提や形態が適切かどうかという視点での議論が必要だと思う.

現在の日本の博士号は,基本的には各大学の判断で授与されている.つまり,大学毎の「それぞれの分野の専門家としての免許皆伝の免状」である.博士論文審査の前提とされる「査読つき論文の件数」のような内規も各大学毎のものであり,大学/学部でまちまちである.

米国でも英国でも,通常の博士論文の審査には「査読つき論文の件数」などは前提とされない.大学院でのコースワーク(授業や演習)の成績,博士候補者資格試験の成績,そして,最終的に博士論文そのものの審査(3-4名の教授らからなる小委員会による審査)によって,博士号の授与が判断される.

実は,日本でも,一部の大学の教授会では,学会の論文審査委員の権威よりも,自分達の方が権威があるという「自信と暗黙の了解」があり,博士論文の審査の要件には「学位論文の内容を含む査読つき論文の件数」は問題とされないところもある.しかし,これは,「本来の大学毎の判断」であるともいえよう.

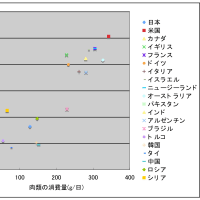

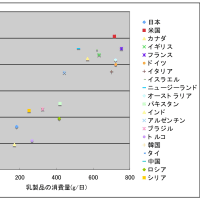

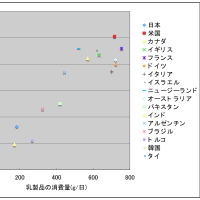

知的職業/専門家の卵の人数が多ければ良いという単純な問題ではないが,日本の人口あたりの大学院生の数は,まだ,米国,英国,フランス等に水をあけられていることも事実だ.

今後の知識社会==脱工業化社会に向かう日本の将来のためには,やはり,大学院生の人数,学位取得者を増やして「専門家の質を保ちながら裾野を広げる」努力が必要だと思う.

今後は,単に「コース」の期間だけでなく,大学院教育の中身,博士号の論文審査の前提やそのあり方そのものも変化が求められるだろう.

日本の博士号取得者につて『「質が低下している」「プライドは高いが視野が狭い」などの企業側の指摘もあり』と報道されている.しかし,私の個人的な意見では,これは企業側で「資格や学位をもつ様々な分野の専門家」等(==ほとんどの場合プライドの高い人材)の活用が上手くできていない言い訳にすぎない.

「修士ではなく,博士までとると視野が狭い」という意見もあると聞くが,これも,ほとんどの場合ただの「思い込み」に過ぎない.守備範囲の広さや柔軟性は,学歴ではなく個人の「頭の中の姿勢の差」の問題である.

例えば,経営戦略に関するコンサルタントや大学院の教授として著名な,大前研一氏と,田坂広志氏の経歴上での最も典型的な共通点は,実は,お二人とも「原子力」関係の工学博士号(経営学の博士号ではない)をもち,専門技術者としてキャリアをスタートしたという点である.

「大学院の改革」も必要だろうが,同時に,学ぶ大学院生自身,博士の職場となる,大学,研究機関,そして企業の側にも「頭の構造改革」が必要だと思う.

9/6 のニュース「中教審“規制緩和”答申 博士号取得、最短で1年 乱造防止、質の確保課題」によると, 9/5 中央教育審議会から,大学院改革について,新しい答申がまとめられたらしい.

結局,前回の答申で話題になった「論文博士」の扱いについては,色々なところから,相当の軋轢があったようで,廃止ということにはならなかったらしい.

また,規制緩和の方針の中で『論文博士縮小につなげるため、答申は短期コース創設を提言。現在、博士課程修了には大学院での三年以上の在学が省令で義務付けられているが、短期コースなら一-二年で博士号取得が可能になる。』という.

1-2年の「短期コース」というのは,悪くない方針だと思う.しかし,仮に,1年の「短期コース」の場合,これまでのように「論文の水準を間接的に説明する方法」が「学位論文の内容を含む査読つき論文の件数」というだけでは難しくなってくるだろう.

『背景には日本の大学院生・博士号取得者の少なさがあるが、短期コースという“規制緩和”が「博士号の粗製乱造につながりかねない」との懸念もあり、質の確保が課題となりそうだ。』という指摘があるが,そもそも,現在の審査の前提や形態が適切かどうかという視点での議論が必要だと思う.

現在の日本の博士号は,基本的には各大学の判断で授与されている.つまり,大学毎の「それぞれの分野の専門家としての免許皆伝の免状」である.博士論文審査の前提とされる「査読つき論文の件数」のような内規も各大学毎のものであり,大学/学部でまちまちである.

米国でも英国でも,通常の博士論文の審査には「査読つき論文の件数」などは前提とされない.大学院でのコースワーク(授業や演習)の成績,博士候補者資格試験の成績,そして,最終的に博士論文そのものの審査(3-4名の教授らからなる小委員会による審査)によって,博士号の授与が判断される.

実は,日本でも,一部の大学の教授会では,学会の論文審査委員の権威よりも,自分達の方が権威があるという「自信と暗黙の了解」があり,博士論文の審査の要件には「学位論文の内容を含む査読つき論文の件数」は問題とされないところもある.しかし,これは,「本来の大学毎の判断」であるともいえよう.

知的職業/専門家の卵の人数が多ければ良いという単純な問題ではないが,日本の人口あたりの大学院生の数は,まだ,米国,英国,フランス等に水をあけられていることも事実だ.

今後の知識社会==脱工業化社会に向かう日本の将来のためには,やはり,大学院生の人数,学位取得者を増やして「専門家の質を保ちながら裾野を広げる」努力が必要だと思う.

今後は,単に「コース」の期間だけでなく,大学院教育の中身,博士号の論文審査の前提やそのあり方そのものも変化が求められるだろう.

日本の博士号取得者につて『「質が低下している」「プライドは高いが視野が狭い」などの企業側の指摘もあり』と報道されている.しかし,私の個人的な意見では,これは企業側で「資格や学位をもつ様々な分野の専門家」等(==ほとんどの場合プライドの高い人材)の活用が上手くできていない言い訳にすぎない.

「修士ではなく,博士までとると視野が狭い」という意見もあると聞くが,これも,ほとんどの場合ただの「思い込み」に過ぎない.守備範囲の広さや柔軟性は,学歴ではなく個人の「頭の中の姿勢の差」の問題である.

例えば,経営戦略に関するコンサルタントや大学院の教授として著名な,大前研一氏と,田坂広志氏の経歴上での最も典型的な共通点は,実は,お二人とも「原子力」関係の工学博士号(経営学の博士号ではない)をもち,専門技術者としてキャリアをスタートしたという点である.

「大学院の改革」も必要だろうが,同時に,学ぶ大学院生自身,博士の職場となる,大学,研究機関,そして企業の側にも「頭の構造改革」が必要だと思う.