消防・救急無線は、電波法令によりアナログ方式による150MHz帯周波数の使用期限が定められ、平成28年5月31日までに260MHz帯においてデジタル方式に移行することとなっている。

アマチュア無線で使う無線機器は、アマチュア無線で使用する周波数帯域外の電波も受信出来たりするものが多く、近所でサイレンが鳴っていたらとりあえず消防無線を聴いて状況を確認してみる…という方も多くいたことだろう。(注:電波を傍受することそのものは合法)

しかーし、それが出来るのも、地域差はあるけれど最長で平成28年5月末でおしまい、その後は一部を除いてデジタル通信に移行してしまうのだ。

普通にDVSIあたりで作ってるようなコーデックのチップを使ってくれれば何とかすりゃ聴くことも出来るってものなのだけど、そこは日本国内メーカーお得意のガラパゴス、国内独自規格の三菱電機製の「三菱CELP方式」(通称:M-CELP)という音声コーデックが用いられているため、一般人が「くーださいっ」って言って部品屋に頼めば入手出来るようなシロモノではない。

(よくもまぁ消防通信に強い各メーカーH,F,N,Oなどの各社や業界がキモの部分のM社独占を飲んだもんだ。コーデックを許すかわりにM社は機器製造には出てくるなよという手打ちをしたとしか思えないw)

受信するための受令器なんかも、消防関係者のみの限定販売で、注文形態も消防機関からメーカーに直接指示する方法なので、どっかの無線販売店に注文しても、取説はおろか本体なんぞは絶対に入手は出来ないそうである。

(コーデックのチップはQRコードとチップIDなどが割り振られて、機器本体も販売先・エンドユーザーまで管理されているようです。管理項目も、移動機の所属名称・M-CELP管理番号・製造番号(LOGIC・RF他、各基板・量産ロット番号も)

したがって、通常の手段ではマニアがいくら欲しがったとしても買うことは出来ない。

うーん、残念。(マスコミとかどうすんだろね)

現段階ではアナログ無線とデジタル無線が混在している過渡期ということもあり、車に無線機類が複数取り付けられている状態が想像できるが、地方ごとに装備に偏りがある場合、非常時に応援する・応援を受ける場合に各部隊間で通信できない、連絡設定ができないというようなことにならないことを祈るばかりだ。ま、そんなことも考慮してか、デジタル無線でも基地局を介せず移動局間で直接通信できるとか、期限ギリギリまでアナログ無線を配備してるようだけど。

通信機器が高度化するにあたって私個人的に不安に思う点は、平時かつ既存のインフラに頼る部分が多いと言うこと。確かにインターネットや電話通信回線があることによる恩恵は多大なものがあるが、日頃の災害訓練はそのインフラがあることを前提にして行っているに過ぎず、東日本大震災のような大規模でインフラが途絶したような状況を考えたとき、それ相応の事業継続計画(いわゆるBCP)を別途考えていていただきたいと思う訳だ。ま、こんな場末のブログで素人が言うことでは無いのだが。

富士通製の消防デジタルハンディ機の例

(屋外のイベント時に当ブログ管理人が撮影)

2016/06/25追記

「うぷろだ・どっと・いんふぉ」なるアフィリエイトサイトで勝手にこの写真を引用しているのを発見した。

「本ウェブサイト掲載の写真・動画等を引用、転記される際は必ず引用元の明記をお願いします」とか自分とこには書いといて、こっちには断り無しかよ

参考資料(総務省消防庁 検討会資料)

消防救急無線のデジタル方式への移行過程における広域応援時の通信手段確保に関する検討会報告書

役所の事業発注仕様書類を掘ってて見つけた、いわゆる共通波と呼ばれる周波数や関連する周波数の情報

(消防無線の周波数は原則非公開のはずなのに(笑)

なお、宮城県は都道府県・主運用波2を県内共通波として使用。

下り(FH・ダウンリンク・固定局側・使用県(

推定を含む判明分)

274.30625 MHz 都道府県・主運用波1(青森県・栃木県・静岡県・京都府・広島県・佐賀県)

274.38125 MHz 都道府県・主運用波2(宮城県・千葉県・長野県・大阪府・愛媛県・長崎県・沖縄県)

274.45625 MHz 都道府県・主運用波3(山形県・埼玉県・愛知県・兵庫県・山口県・鹿児島県)

274.60625 MHz 都道府県・主運用波4(北海道・福島県・東京都・岐阜県・和歌山県・鳥取県・福岡県)

274.68125 MHz 都道府県・主運用波5(秋田県・茨城県・山梨県・富山県・滋賀県・徳島県・大分県)

274.75625 MHz 都道府県・主運用波6(新潟県・神奈川県・福井県・奈良県・島根県・香川県・宮崎県)

274.83125 MHz 都道府県・主運用波7(岩手県・群馬県・石川県・三重県・岡山県・高知県・熊本県)

274.90625 MHz 全都道府県・統制波1

274.23125 MHz 全都道府県・統制波2

274.53125 MHz 全都道府県・統制波3

(コメント欄でいただいていた情報を含め、展開しておきます)

上り(FL・アップリンク・移動局側)

265.30625 MHz 都道府県・主運用波1

265.38125 MHz 都道府県・主運用波2

265.45625 MHz 都道府県・主運用波3

265.60625 MHz 都道府県・主運用波4

265.68125 MHz 都道府県・主運用波5

265.75625 MHz 都道府県・主運用波6

265.83125 MHz 都道府県・主運用波7

265.90625 MHz 全都道府県・統制波1

265.23125 MHz 全都道府県・統制波2

265.53125 MHz 全都道府県・統制波3

受令波(基地局側の一方送信)

274.95000 MHz

274.96875 MHz

274.98750 MHz

消防団用(移動局側直接通信のみ)

265.95000 MHz

※いずれもネットで拾った公開資料や独自で調査(笑)した内容を総合してまとめたので例外は考慮していません

6.25kHzステップってだけあって、周波数の刻みが細けぇなあ。250Hzとか誤差とかfズレのうちだろうに。

メーカーの人の雑談なんかを総合すると、車両から消防無線の無線機器や受令器を取り外す際は、きちんとした手順を踏まないと設定内容を忘れてくれたり、何かを押しながらとか、何かを長押ししたあとアレしてコレしてチキチキして…をやらないと、電源が入らない・起動しない・受信はしても音が出ないようになっているそうだ。それなりに盗難・窃盗対策もしてあるみたい。

ってことは、かっぱらわれた無線機や受令器に対して消防本部から信号を送りつけて、「はい今死んだ!今この無線機死んだよ!」ということもあるってことだろう。いずれにしても、泥棒しちゃイカンのだ。

このネタは思いついた段階、写真のネタが入った時点で随時追記していこうかと思う。

-----

2014/11/10追記

アナログ受信機で受信した音での判断ではあるが、274MHz台とされている周波数割り当て原則のブロックから外れ、273MHz台の下の方にも周波数の割り当てがあるようだ。んぁ~もぅストレスが溜まる(笑)

-----

2014/11/18追記

デジタル消防無線の工事で談合か、大手5社立ち入り検査 公正取引委員会

全国の市町村や消防組合が発注する消防救急デジタル無線の整備工事の入札で、公正取引委員会は、談合を繰り返した疑いが強まったとして、不当な取引制限をした独占禁止法違反の疑いで、東証1部上場のメーカー5社を18日、立ち入り検査した。立ち入りを受けたのは、NEC、沖電気工業、日立国際電気、日本無線、富士通ゼネラル。

数年前から、市町村などが進める消防無線のデジタル化に伴うシステム整備工事の入札で、事前に落札者を決めていた疑いが持たれている。

私の正直な感想、

「ま、今までのしがらみ考えたらこうなるわな」というのと、「役所の指名停止は新規発注の無い年度末にチョロッと1ヶ月半~2ヶ月ぐらいやってお茶を濁すんだろ」って感じかな。

-----

2014/12/24,2015/3/26,10/6,12/1,2016/2/15,3/10追記

宮城県内の消防デジタル化関係まとめ(ソースは俺様)

・仙台市消防局

まだアナログ運用中(2016/2/25現在)、車両への取り付け作業は一段落して基地局関係の調整と管内における通話試験をしているとみられる。

ただ、まだ短いアンテナが付いていない車両、デジタル機が搭載されていない車両が見受けられるのと、工期が平成28年3月17日まであるので、アナログ波での運用はギリギリまで残るかも。

仙台市消防局が発行している「平成27年度 仙台市消防概況」(地域によっては消防年鑑とかいうやつ)によると、「仙台市では、消防救急活動の高度化及び電波の有用利用の観点から、平成28年4月の運用開始に向けて消防救急無線のデジタル化を進めております」だそうです。

New! 2016/3/10 11:00をもってアナログ運用が終了し、デジタルへ移行しました

・名取市消防本部

デジタル移行済

・岩沼市消防本部

デジタル移行済

・登米市消防本部

デジタル移行したっぽい(2016年年明けから?)

・栗原市消防本部

デジタル移行済(2015.*)

・黒川地域広域行政事務組合消防本部

デジタル移行済(2013.4)

・石巻地区広域行政事務組合消防本部

デジタル移行済(アナログ波での出動指令と消防情報の一方送信、期限付き残)=2月中に終わった?!

・塩釜地区消防事務組合消防本部

デジタル移行済

・亘理地区広域行政事務組合消防本部

デジタル移行済(2015.3)

・仙南地域広域行政事務組合消防本部

デジタル移行済(2013.3)

・大崎地域広域行政事務組合消防本部

デジタル移行済

・気仙沼本吉地域広域行政事務組合消防本部

デジタル移行済

裏の声:この↑消防団体の順番にはそれなりに意味があります

HK社製無線機メモ

001DPAA1178 EMM-02JFW 5K80G1D 5K80G1E 5K80G1W 1.2W

FL 264.03125~265.99375MHz 6.25kHz間隔 315波

(FH 273.03125~275.99375MHz 315波)

001DPAA1181 EMM-05JFW 5K80G1D 5K80G1E 5K80G1W 5W

FL 264.03125~265.99375MHz 6.25kHz間隔 315波

(FH 273.03125~275.99375MHz 315波)

O電気製無線機メモ

001DPAA1168 VM1154LD 5K80G1D,5K80G1E,5K80G1W 5W

FL 264.025~266.000MHz 6.25kHz間隔 317波

(FH 273.025~276.000MHz 6.25kHz間隔 317波)

N電気製無線機メモ

001QVAA1084 JDC4H1A2-AD 5K80G1D,5K80G1E 5W

FL 263.98125~265.99375MHz 6.25kHz間隔 323波

-----

2015/3/25,2015/5/15,/9/18,10/21,11/12,2016/2/8 いろいろ追記

複数の広帯域受信機を使用してサーチをかけ、デジタル消防無線のザーザー音の特徴を自分なりに調べてみた。

デジタル消防の信号をアナログ受信機で聴いてみると、ガララララという音の後、きゅぅーという境目の音が出たのち音声信号とおぼしきザララララァ~という音に変化して聞こえる。耳を澄ますと心の声が聞こえて・・・こないって。

・仙台市消防局

2015/12/1時点でアナログ運用が残っているものの、デジタルでの通信試験が頻繁になってきた。平日の日中に消防局の周辺を通過すると複数の信号が周波数が低い順番に出ていたり、連続送信になっているのが確認できる。試験電波は業者が働いているであろう日中帯のみ。デジタル波では活動波が倍増しているものと考えられる。

今後、デジタル系を使って機器の使用習熟と運用テストを含めた災害出動訓練を行うものとみられる。

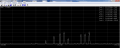

デジタル消防の帯域内で2つの信号が立っているうち、左が名取消防らしき信号で、中央は仙台消防らしき信号。

仙台消防は仙台市内に基地局がたくさんあるので、どこからの信号かは特定できない。公表されている資料によると、権現森山・大年寺山・八木山・大八山・芋峠に中継局が存在する。

これは仙台消防の消防波(FH・基地局側)が一斉に送信している状態。(受信機はAOR製のAR2300)

(ピークを拾って右側に表示している周波数は、受信機の分解能によるもので、あくまでも目安)

2016/8/3 追記

デジタル化後の仙台消防、8時半からの朝の通話試験時間のキャプチャ。たぶん救急波4波。

活動波1(青葉):273.86250MHz 活動波2(宮城):274.00000MHz 活動波3(泉):274.106250MHz

活動波4(宮城野):274.181250MHz 活動波5(若林):274.25000MHz 活動波6(太白):274.47500MHz

活動波7:274.55000MHz 活動波8:274.62500MHz

救急波1(青葉・宮城):274.70000MHz 救急波2(泉・太白・ステーション):274.77500MHz 救急波3(宮城野・若林):274.85000MHz 救急波4:274.92500MHz

・名取市消防本部

普段気にしていなかったというのもあって、いつの間にかデジタル化。

定時の通話試験の開始時刻は13:05と推測。相互台公民館付近に中継局。なぜか、デジタルで指令が出ているであろうタイミングでアナログ波では同時に無変調が出ている。(いつの間にか終了してた)

活動波1:274.68750MHz 活動波2:274.83750MHz 活動波3(救急波):274.07500MHz

活動波2は主に消防団が使用。

・岩沼市消防本部

小規模だし平和だし、普段気にしていなかったので、いつの間にかサクッとデジタル化。定時の通話試験の開始時刻は7:35頃と推測。

活動波1:274.66250MHz 活動波2:274.58750MHz 活動波3(救急波):273.92500MHz

活動波2は主に消防団が使用。

・登米市消防本部

まだアナログ運用中。システム系の整備を(?)日本電気(株)東北支社が 647,000,000円で落札。工期は平成27年3月13日~平成28年3月28日。

期限ギリギリまでアナログ運用する気満々?!と思ったら試験電波を確認する前に2月に入ってからは日中の通話が無くなった気がする(ぉ

活動波1?:274.64375MHz 活動波2?274.73750MHz(未確認) 活動波3?274.81250MHz(未確認)18:35頃に通話試験

・栗原市消防本部

面積が広い割に通信量が少ない。夕方16時頃に通信試験をやってたような。

活動波1:274.15000MHz 活動波2:274.28750MHz 活動波3(救急波):274.437500MHz

・黒川地域行政事務組合消防本部

県内では震災前、早々にデジタル化。定時の通話試験の開始時刻は8:10頃と推測。

活動波1:273.91250MHz 活動波2:274.06250MHz 活動波3(救急波):274.13750MHz

調査不足で活動波1と活動波3救急波の区別は自信なし

・石巻広域行政事務組合消防本部(石巻市、東松島市、女川町の2市1町で構成)

デジタルに移行はしたものの、現状はまだアナログでも初期の指令と引き揚げ後の消防情報は流れている。

何らかの指令が出るとき、今までのアナログ波と同時に、活動波1~3と救急波とみられるデジタル波4波が一斉に電波が出るので、割り当てられている周波数の発見は容易。(スペクトルが同時に4つ立ち上がる)

定時の通話試験の開始時刻は09:00頃と推測。統制波1~3や主運用波2の電波が出たあと、市波1と2の信号が出てくる。

上品山・大草山・日和山・石峰山・前山に中継局設置。

活動波1:273.93750MHz 活動波2:274.01250MHz 活動波3:274.16250MHz 活動波4(救急波):274.08750MHz

・塩釜地区消防事務組合(塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町の2市3町で構成)

ここの消防無線の電波は、何らかの交信があった後、中継局の電波が切れるまでの時間をずいぶん長く取っているようで、スキャンをしていると「ガララララ」という変調が乗ってない感じのカラ信号のようなものがよく引っかかってくれる。

中継局がある番ヶ森山の近くに行けば、その疑惑が確信に変わるかも。

定時の通話試験の開始時刻は08:35と推測。

活動波1:273.88750MHz 活動波2:273.96250MHz 活動波3(救急波):274.03750MHz

・亘理地区行政事務組合消防本部

アナログ時代からも意識してなかった。定時の通話試験の開始時刻は8:25頃と推測。

活動波1:274.75000MHz 活動波2(救急波?):274.82500MHz

・仙南地域広域行政事務組合消防本部

アナログ時代はロケが良い場所から中継局経由で飛んできてたから聞こえてたけど今はどうかな。

雨塚山・大萩山・離森・支倉・太陽の村に中継局を設置。

活動波1:273.87500MHz 活動波2(救急波?):273.95000MHz 定時試験(携帯局?)は土曜0840~

・大崎地域広域行政事務組合消防本部

公表資料によると、消防緊急通信指令施設Ⅱ型(人口10万人以上40万人未満基準)を採用し、納入業者は富士通ゼネラルのもの。

デジタル運用開始は平成25年4月1日。鬼首・岩渕・薬莱・箟岳に中継局設置。資料を探すと所在番地まで見つかった。

活動波:273.90000MHz 活動波:273.97500MHz 活動波:274.05000MHz 救急波:274.125000MHz

信号は確認していても、調査不足で主な活動波の区別が分からない。

・気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部

東日本大震災からの復旧でさっさとデジタル化したようだ。といいながら、アナログ時代も聴いたことが無いし、調査するにも現地に行かないと電波の出現状況は分からない。石割・津谷舘岡・十二曲に中継局設置。

活動波:274.31250MHz 活動波:274.76250MHz 活動波:274.65000MHz

信号は確認していても、調査不足で主な活動波と救急波の区別が分からず(うちから遠いし)。活動波の割り当て数は4波あるが平和なため通信が少なく、未発見波あり。室根周辺の一関消防と区別が分からない。

-----

2015/12/3追記

使ってる人からのタレコミによると、アイコムのハンディ型デジタル消防受令機 IC-R60FD は電池の持ちがよろしくないのでは?というお話。

単純にカタログ情報を比較してみると、 IC-R60FD はBP-274(7.4v1800mAh)使用時、受信1:待受19の割合で使用した場合、約10時間使えるという。一方、350MHz帯デジタル簡易無線 IC-D60 の場合、受信5:送信5:待受け90の運用状態にて約12時間使える(5W出力時・パワーセーブオン)ことから、比較条件は違うものの、前者は送信せず受信するだけでも大メシ喰らいだというのが分かる。

アルインコ製の携帯型受令機 DJ-XF7 のほうも、カタログ上で「電池パックは定格出力で8時間以上、最大ボリュームで連続して鳴らし続けても3時間以上の運用時間を達成」などと書いていることから、電池の持ちは似たり寄ったりというところだろう。

普段は詰所にある据え置き型受令機で受信待機しておき、指令が出てからハンディ機を持って出場後、引き揚げてくるまでは電池は持ちそう。でも寒いところで使う場合、リチウムイオン電池で大丈夫?!(部外者の余計な心配だけど)

受信待機時は外部電源が必須だね。

-----

2015/12/13追記

大規模災害の際の応援・受援の場合、主運用波や統制波で運用することになっているが、東日本大震災の時は、あちこちで他県の複数の援助隊が全国共通波に開局したため周波数が足りず、混信だけでなく情報の錯綜と混乱が発生、やむなく派遣元の市波で活動した・・・という話もあったが、もしそのような場合はデジタル機器になっても基地局を介さずとも移動局同士で直接通信が出来るから、あとはVHF帯とは違う"飛び具合"がどうなのかな?ってところ。何せ一般人が使えない未知の周波数帯だから少々興味があったりする。

私があらかじめことわっておくような立場でも何でもないのだけれど、現段階で明確になっていていえることは、今後運用していくデジタル消防救急無線は、各消防団体専用で特化した設定をした上で納入・設置されているので、よそから不正な手段で持ってきたやつをどうにかしようと思っても、設定変更が出来る可能性は限りなく低く、悪いことは考えない方が良いと思う。

仮に機器の設定をいじれたとして、今までアナログの受信機でやっていたような、消防救急用に割り当てられている周波数をメモリーして片っ端からスキャンさせるという芸当は、新しいシステムでは通用しないのだ。

それは、消防救急デジタル無線の規格や仕様上、受令器や無線機に活動波の周波数と消防団体コード(※非公開)の登録設定をしておかない限り、近隣の消防団体の活動波はモニター出来ないことになっているためだ。

もし、A県A市の受令器や無線機を持ち出して、周波数が偶然同じなB県B市で受信しようとしても、信号そのものを受信はしたとしても、音声は出してはくれない。(受令波であっても同様。また、近隣協定を結んで相互に団体コードを設定している場合は除く。)ただし、統制波と各県に割り振った主運用波は団体コードは非表示だが音声は出る。

-----

2015/12/16追記

<用語おさらい>

主な用語は、

平成21年6月4日発の総務省消防庁告示第十三号に掲載されています。

主運用波とは?

各都道府県内に属する消防機関が相互に応援活動を行う場合に使用するもので、

都道府県ごとに指定される周波数のことをいう。

統制波とは?

都道府県を越えて消防機関相互の応援活動を行う場合、

各消防機関相互の通信統制を行うために使用される全国共通の周波数のことをいう。

それらの前提として、(共通仕様書に記載されている内容を要約すると)

・主運用波と統制波は基地局同士、相互の通信で使用できる

・基地局間の通信は、下り周波数を使った単信で行う

・各消防団体は、統制波基地局を(原則として)3波全部整備(配備)しておく必要がある

・主運用波と統制波は、近隣の消防本部同士で電波が干渉するので、移動局が送信してもすぐには自動折り返しは行わず、本部側が移動局に応答したとき初めて折り返し動作をする

(ってことは、移動局は上り同士で直接通信は出来ても、本部側が移動局に応答して介入しない限り、下り波に中継してくれないってことだな)

今思えば…なのだけど、消防のデジタル化が各団体から発注され始めた初期の頃、印刷できる版の共通仕様書もグーグル検索で引っかかってくれたものだけど、今検索してもどこにも引っかからなくなった気がする。そして、平成23年夏頃、総務省が出した周波数ブロックであったり周波数の組み合わせテーブルのようなものを見たことがあったけど、順次配備していくにつれてあちこちで電波が干渉し始めたようで、その割り当て原則のようなものに沿わない割り当てになってしまっている。

いろいろ追記が長くなってきたので、この問題は

消防・救急無線のデジタル考(その2)へ継続してしまうことにする。

※注 周波数等の情報は官公庁が公表している資料のほか、当方が独自の手法で調査したものであり、それらがはたして正確かどうかは分かりません。IC-R1500やAR2300、AR8200mk3など複数の受信機を使用し、定時試験のタイミングなどでFHとFLをそれぞれスキャンさせて信号の出現順から特定していくという地味な手法にて実施。なお、当方にさらなる詳細の問い合わせいただいてもお答えしかねます。