クルマのバッテリーってのはとにかく消耗品で、「○年ごとに交換ですよ」だとか「○km走行したら交換ですよ」とかいう販売文句に釣られて、何となく交換することになったり、ガソリンスタンドの無料点検でバッテリーテストをしてもらったときに「大変ですお客様!バッテリーが弱っててもう交換しないとダメですよ」などと言われてしぶしぶ交換…ってことはよくある話。

「はたしてバッテリーってそんなにダメになるものなの?」と思い、いろいろグーグル先生に聞いてみたら、バッテリーが悪くなる原因は、

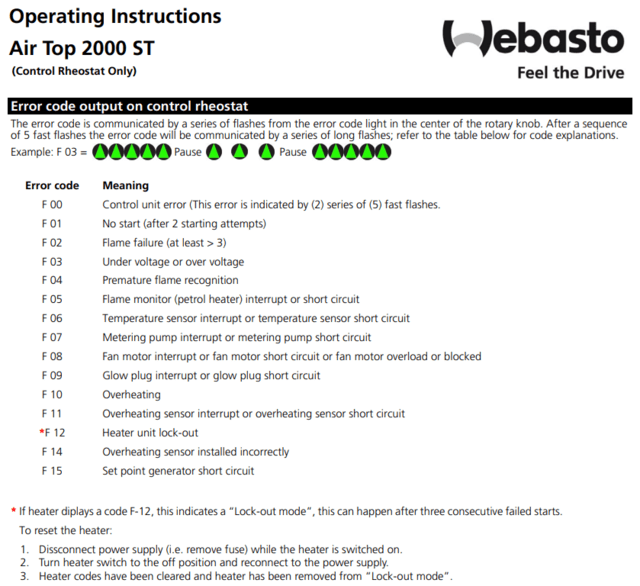

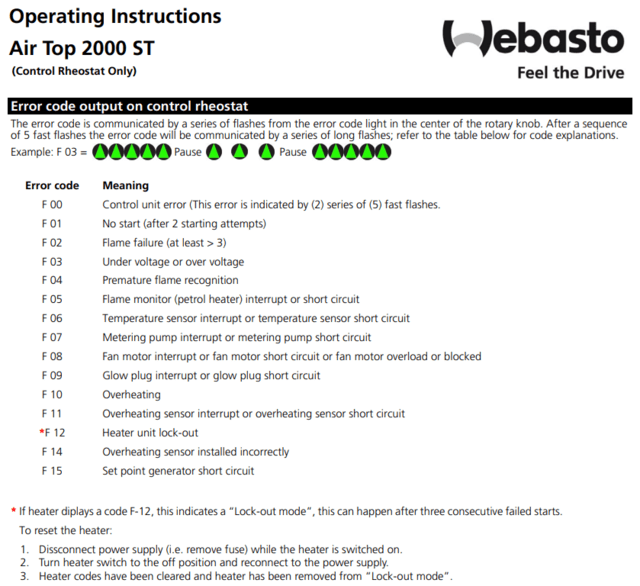

鉛蓄電池は放電し切ると、負極板表面に硫酸鉛の硬い結晶が生じるサルフェーション(白色硫酸鉛化)と呼ばれる現象が発生しやすくなる。サルフェーションによって負極で電極格子のすき間が埋まり、表面積が低下して起電力が低下する。硫酸鉛は電気を通さず抵抗となる上に、硬い結晶は溶解度が低く、一度析出すると充放電のサイクルに戻ることができない。サルフェーションが発生した鉛蓄電池は十分な充放電が行えなくなり、進行すると使用できなくなる。(引用元・wikipedia「

鉛蓄電池」より)

・・・なのだそうです。

うーん、言ってることは分からなくは無いが、はたしてそうなのか。

こんな感じで、中に何かこびりついているようなの、これがサルフェーション。(実は穴の中の写真って、結構撮るの大変なんですよ)こんなカスみたいなやつがバッテリー内のあらゆるところに蓄積されているとなると、確かにバッテリーは使えなくなるだろう。

では、単純に、「このサルフェーションとやらを取っ払えば、まだまだバッテリーは使えるんじゃないの?」という流れになるのは必然で、さらにこの現象について調べを進めていくと、「サルフェーションを除去するにはパルス充電で」というネタが出てきて、ご丁寧にも、それ相応の商品販売サイトまでたどり着く。

で、あらゆる比較検討をした上で、調達したのはコレ。

ACデルコ製AD-0002 全自動マイコン制御バッテリーチャージャー

この充電器を買う前には、実のところ前段があって、このパルス充電器やバッテリーにパルスを与える回路、パルサーを自作するという記事にたどりついていたのだけど、比較検討する材料も欲しかった・・・という訳だ。今回、バッテリーにパルスを与える回路について、私の情報源になっているのが、

「一年中なにかの花粉にアレルギー ~資格とBRZと電子工作のひけらかし~」というブログで活躍しておられる方である。(こちらのサイトの紹介は先方より承諾をいただいてます)

このお方は、回路を起こしていろいろ実験しながら定数を変え、基板まで発注してしまうという、電気いじりの模範とも言える尊敬すべき猛者なのである。

当初、ユニバーサル基板に自分で部品を集めて作っちまおうと考えていたのだけど、地方在住の自分では、ジャンク箱や部品在庫箱に無いコイルやら何やらの入手が結構な手間になるので、「キット化されたヤツ、くーださいっ」と、譲っていただくことにした。

で、頒布依頼を出して週末を挟んで到着した中身がコレ。

ひと言、「芸が細かい」

自分は「○○過ぎる」とかいう表現はキライなのだが、部品を右から左に譲るだけだって相当な手間なのに、これは丁寧過ぎる。(笑)

半田ごてを初めて握るような人でも何となく出来ちゃいそうな、抵抗のカラーコードが読めない人でもOKな部品の仕分け。コイルやダイオードは数字が書いてなかったり規格が読めなかったりするが、仕分けったって手間だ。モノ作り日本人バンザイである。(意味不明)

そして、ここからむさぼるようにキットを組み上げていく。

注:キット入手の際、必ずしもこの記事のような感じになっているとは限りません。

ここで衝撃的な問題が発生。

部品に書かれている数字が

読めない見えない。

えぇ、どうせおっさんですよ。

ルーペなんて無いのでデジカメで撮って画面で拡大。

気を取り直してサクサク組み上げる。

作りやすい基板様のおかげで、あっという間に完成。

バッテリーへの接続用に2.0sqの電線を用意していたのだけど、基板の穴に入らないのが分かったので、1.25sqに変更して動作確認開始。

自動車整備用ツールのおまけ機能のPC簡易オシロを繋いで電源オン!

お、何か始まった!!レンジを変えていき、パルスの正体を捕獲。(実験用電源とオシロを繋いだだけの動作テストです)

おぉ、見事にトゲトゲしてます(嬉

はてさて、これがどのようにバッテリーに効くのか。こいつは、充電すると激しくバッテリー液が濁る2年落ちのバッテリーで試してみることにする。濁りが消えちゃったりして?!(笑)

結局、CCAテスター買うつもりでACデルコ AD-0002買ってるし、バッテリーが復活したかどうか、容量を比較するための道具が無い。どうしよう。

で、こいつを自分のクルマに付けちゃったら充電遊びが出来ないし、1個じゃ足りん。

もっと欲しいかも(ぉ

<参考>AD-0002検証途中の画像

簡易オシロで分解表示しきれないのが残念なのだけど、背の低い矩形波の上半分みたいなのが見える。

ぱっと見では、今回作った基板とは、やってる仕事がずいぶん異なる印象だ。

オアソビ検証はつづく

-----

2014/11/28 12:30:00 追記

ユアサのバッテリーに例のデサルしてくれるキットを取り付け、電源入れたまま放置してみた途中経過。

写真: 今回のキットを取り付けた直後、電解液には濁りが見られる。

写真: 一週間経過。おぉ?濁りが薄くなった??つか、透明に近くなってきた!?黄色と緑色の境目にいた比重計も緑ライン後半に到達!

写真の撮り方と写りで見え方の差はあるかも知れないけど、現状の判断では何らかの効果が出ていると考えて良さそうだ。

濁りの原因は電極が剥離とかいろいろあるので、カスが沈殿してキレイに見えているだけかもしれないけど、多少はデサルして生き返った部分もあると考えられるので、これはこれでヨシとしておく。

とは言っても、一旦お役目を終えた廃バッテリーには変わりないので、クルマに装着して使う用ではなく、あくまでも照明やラジオ、無線用。

エネオス印のバッテリーを一週間放置した状況。

比重もずいぶん復活したのでこのエネオス印のバッテリーはこれで一旦打ち止め。

なお、電解液の濁りは、いろいろ文献を調べたけれど、どうやら劣化した電極板から剥離物が沈殿していたモノが、充電時に発生する泡によって撹拌されたものであると推定。(比重計のスポイトで急速に吸って吐いてを繰り返しても濁る)

でも濁りが減らなくも無いようで、このあたりは要出典つぅことで。

一方、AD-0002を繋ぎっぱなしにしてあるバッテリーは、使用前・使用後の効果について見た目で明らかな表現ができるものは、まだありません。

いくら何でも面白がりすぎだという批判が各方面から来そうである。

-----

2014/12/8 追記

今回イタズラしているキットを頒布していただいた「

一年中なにかの花粉(略」氏から「もう一つ使ってみませんか?」というご厚意に甘え、デサルフェーターの2号機が到着w

「買ったけど使わなかったからやるわ」と、いただいたまま放置されていた二つの30A19Lも、長い冬眠から復活させてしまおう。

って、どんだけソコにバッテリーあるんだよと。

-----

2014/12/9 追記

次に検証するバッテリーから、検証のプロセスを統一してやってみることにした。

流れはざっとこんな感じ。

受入時比重確認 → 定格充電 → 比重確認 → デサルキット装着して作動放置→比重確認

今回検証するバッテリーは日立製のVspec、40B19Rだ。

開始時の比重と電極の状況も撮影しておく。

さて、コイツがどこまでどうなるか。

-----

2014/12/9 追記2

AD-0002を繋いで2週間ほど放置していた、本記事トップ画面と同じ場所を撮影したバッテリー内部状況。

この写真の部分は、直接バッテリーの性能に影響を及ぼす部分ではないけれど、この部分に限って言えば、あまり変化は見られない。

光の当たり具合でセルの部分が黒く見えるが、光源の条件を同じにして、セルの色が変化していれば、「効果有り」と考えても良さそう。(強引?)

-----

2014/12/10 追記

日立Vspecの定格充電完了

検証プロセスで言うと、太字の項目まで来たという感じ。

受入時比重確認 → 定格充電 →比重確認 → デサルキット装着して作動放置→比重確認

ストロボを焚くと比重計に反射して液面が見えないので、ストロボ発光無しで撮影。(手ぶれ気味)

定格充電が完了した時点で、比重は緑レベルに到達するも、線一本分と判断。現状では「使えなくは無いな」という感じ。

ここからデサルのキットを装着して放置開始。

比重の比較対象をするセルは+極から数えて3番目とし、内部状況の比較は-極から数えて1番目とします。

※本来ならば、外気温20度ぐらいでやるべきなのだけど、充電時の気温はここ一週間、ほぼ5~7度ぐらいで実施しています。

-----

2014/12/11 追記

日立Vspecにデサルキットを装着後、20時間経過。

使用前 1.26 → 使用後 1.28

比重計、ふた目盛り上昇!(ぱちぱちぱち

「そこそこ上がるんじゃね?」と期待していたけど、期待通り!

こいつはしばらく放っておこう。

うーん、CCAテスターがあればなぁ。

-----

2014/12/15 追記

日立Vspecにデサルキットを装着後、50時間ほど経過。

使用前 1.26 → 20時間途中経過 1.28 → 50時間経過

1.30

比重計、1.30のMAXまで上昇!(ひゅーひゅー

サルフェーションが起きていた電極部分がある程度再生されて、眠っていた電極板が復活したと思われる。

開始時に撮影した内部は、白い結晶のようなモノがこびりついていたけど、今回の撮影では白いモノが消えてます。

これは紛れもない事実。

ここまで来たら、これ以上は上がらんでしょう。

「そんなのウソだーい!」とおっしゃる方、

キットを繋いで放置するだけの簡単な実験をすれば、結果は目に見えるのでやってみてください。

「じゃあさ、何で効果が分かっているのにクルマのメーカーなりバッテリー屋はこういう装置付けて売らないんだよ!」というご意見もあることでしょう。(それは私もそう思いますもん)

その答えは、「アフターサービスとアフターマーケットもビジネスとして確立されてますから」としか言いようがありません。商売としてやってる側からすれば、自分で自分の首は絞めない訳で。

ま、そんなところでしょうか。

次、行ってみよう~♪ってなことで、次に用意したのは、新神戸製のPITWORK 40B19R だ。バッテリーに記されていた使用開始年月は、2007年11月のようだ。

試験開始前。(来てからしばらくの間、放置されていたもの)

プラス極から数えて3セル目で緑と黄色の境目、劣化が現れやすいプラス極側1番目で黄色の真ん中あたり。

LEDライト光源を横から当てて撮影した内部も、白いっちゃぁ白い状態。

さーて、こいつはどこまで復活するのか!?

こいつ↑の着手前、とりあえずの箸休め的に、中が見えない密閉型の AC Delco バッテリーにデサル基板を繋いで放置中・・・ってな感じでバッテリー遊びをしていたら、いつの間にか愉快な仲間達が増殖してるっ!

-----

2014/12/17 追記

姉さん、事件です!(ネタ古っ)

PITWORKのバッテリーがAC-DELCOの充電器で充電を受け付けてくれません!仕方ないのでAD-0002充電器のメンテナンスモードに突入。

AD-0002で充電完了、終止時電圧はテスターでの計測で 14.92V でした。しかし、比重は上がらず黄色と緑の境目の 1.25 で打ち止めの状態。

ここからデサルキット装着、検証開始!

さらにバッテリーが増殖しているように見えるけど気にしない気にしない・・・。

-----

2014/12/19 追記

今までのバッテリー検証の中で唯一、ダメな子ちゃんか?と思われた新神戸製のPITWORK 40B19R、40時間ほどデサルキットを繋いで放置した結果、比重が1.3まで上昇キターーー!(嬉

さーて、次のターゲットはどれにしようかなっ。

って、いつまでやってもバッテリーが増え続ける限りキリが無いぞこの検証。

-----

2015/1/5 追記

今回の記事で継続してイタズラしているデサルフェーターのキットを頒布していただいている、「

一年中なにかの花粉(略」氏と、メールでいろいろ相談・雑談をしていて、「やっぱりCCAテスタが無いとねぇ」という結論に至り、こちらがおんぶにだっこ状態で共同購入してもらえることになりました。

届いたCCAテスタがコレ↓

QUICKLINKS BA100 VEHICLE BATTERY ANALYZER(TESTER)(←ネット検索しても出てくる情報がきわめて少ないです)

SOLARのBA5というやつも考えたのだけど、なんか電圧とCCAを測るだけで7~8千円も払うのも何だなぁと思っていたら、あまり日本では出回っていない機種を見つけてくれたのでした。

バッテリーにテスタを取り付けてバッテリー種類を選択設定をすると、電圧・CCA・内部抵抗・充電容量・健全度を測ってくれます。

で、正月休み中にデサルキットを繋いで充電放置していたAC-DELCOの40B19Lを測ってみたら、98%充電されている状態を示して、「おぉ、すげー元気だ!」とぬか喜びしていたら、CCAがAC-Delcoの既定値332に対して105とか、容量も15%しか無いとか惨憺たる結果を表示した(内部抵抗値も高いし)。キャンプするときのラジオや明かり用の電源に使えるかな?と思っていたのだけど。

「君には期待していたが、がっかりだよ」

ま、使い込んだバッテリーの現実とはこんなもんだろう。

気を取り直して、同じく、密閉されている欧州バッテリーを試してみた。

こちらは、使い込まれたバッテリーの割には、普通に中古状態な結果を表示。

このツール、バッテリー遊びをする私目線で考えると、

かなり使える!

早速、ここに来てから放置されていた80D26Lを、受入時チェック→充電後チェック→デサル後チェックという試験プロセス通りに試してみる。

充電前の受け入れ時

・CHARGE(充電状況)63%

・HEALTH(健全度)41%

・INTERNAL(内部抵抗値)9.4mΩ

・CCA値 315CCA

充電完了時

・CHARGE(充電状況)98%

・HEALTH(健全度)63%

・INTERNAL(内部抵抗値)7.6mΩ

・CCA値 390CCA

AD-0002で充電が完了してして間もなく計測した値が良いか悪いかは別として、パナの80D26Lに、20kHz版のデサルフェーターキットを取り付けて放置開始。比重レベルとCCA値の相関がどうであるかという面もあるものの、今回の結果はどうなるだろう。

80D26LのCCA標準値は490ぐらい(

JIS-D5301 始動用鉛蓄電池)、現状の390からどのくらい上がるものなのか?

で、デサル回路を取り付けて1週間ほど放置した結果

デサル着手後

・CHARGE(充電状況)98%

・HEALTH(健全度)86%

・INTERNAL(内部抵抗値)6.5mΩ

・CCA値 455CCA

ちゃんと向上しています。

さらに1週間ぐらい放置してみた結果

・INTERNAL(内部抵抗値)6.3mΩ

・CCA値 470CCA

前回計測時から比較して内部抵抗値もあまり下がらないし、普通に充電した直後の390CCAから、現状で470CCAまで改善の効果が出たので、もうこれ以上は期待しちゃいけないかなー。

おい!ちょっと待ったぁ!!上の方で比重測って喜んでた日立Vspecとか新神戸PITWORKとか、アレどうなってんだ?というご意見もあろうかと思います。が、これらはCCAテスタが来る前の実験なので、着手前と後のCCA比較が出来ねぇのでございます。(現状の数値は知りたいでしょw)

うーん、両者とも微妙な数値だのう。(通常、40B19L(R)のCCA値は270前後)

-----

2015/1/20追記

1/5のエントリに書いた欧州バッテリーにデサルキット接続し、1週間ほど放置した結果の発表です。

この製品の標準値は480A(EN)で、ガス抜きの穴以外、ほぼ密閉式なバッテリータイプで、比重の測定はおろか補液もできないシロモノです。こいつに標準充電をしてやって、満充電終了時(デサル開始前)は、385A(EN)という数値でした。

それがですよ奥さん!

何と470A(EN)という結果が!!

何も足せない、何も引けない…な、この欧州バッテリーに対して、この結果をどう見ますか?という話。

この状況から判断しても、現状ではこの

デサルキットを取り付けたことによって一定の改善効果が出た!としか考えられません。

考察1

デサルフェーター回路取付前後のバッテリー再生状況について、CCAテスターによる計測比較をした結果、装着後1日では数値の変化はごく少ないが、3日~1週間程度継続して装着すると、改善効果が数値上で確認できる。

考察2

鉛蓄電池の充放電サイクルのうち、使用状況が過放電の傾向が強い場合(使用時は常に放電、電圧低下したらその都度充電といった状況)、サルフェーション現象が発生しやすくなると考えられる。その使用状況の場合、デサルフェーター回路を取り付けて充電を行うと、サルフェーションによるバッテリーの性能劣化を抑える効果があると考えられる。その際は、充電電流を抑え、長時間に渡る充電を行う。

考察3

鉛蓄電池の充放電サイクルが、自動車に装着時のように常時充放電を繰り返しているような状況の場合、充電時の電圧に応じて稼働するように設計されたデサルフェーター回路を取り付けておくと、サルフェーション析出による性能劣化傾向を抑えることが出来るものと考えられる。

まとめ(仮)

参考まで、「再生バッテリー」と称して売られているバッテリーは、販売業者が独自に開発し、バッテリーに何らかのパルスを与える充電器等を使って、サルフェーションをはじめとするバッテリーの性能を低下させる原因を除去し、バッテリーが本来持っているであろう性能を復活させたものであって、理屈や原理的には今ここで

遊んでいる検証している手法とは似たり寄ったりかも知れないし、異なるかもしれません。ま、「何だか怪しいし」と思う人は黙って新品バッテリーをお買い求めいただければ良いのだから、交換する手間暇や不安もコストだと思う人は、再生バッテリーに手を出さないのが賢明だろう。

※おことわり

このバッテリー充電遊びは、こちらが「うぇーい!改善効果が出たにゃー!」と勝手に面白がってるだけですので、「そんなのウソだーい!」と疑念をお持ちの方に対する明確な答えは持っていません。また、科学的・化学的な根拠等についての議論をするつもりもありません。(もしコメントをいただいてもスルーします)

そして、使用しているバッテリーアナライザーは、容量・規格の選択と解析実行しか操作ができないので、数値の捏造なんぞは出来ません。

このエントリーもダラダラと長くなったので、その2へ↓

サルフェーションだとかデサルフェーターとかバッテリーパルサーとか(その2)

KeyWords

サルフェーション バッテリー再生 デサルフェーター デサル バッテリーパルサー CCA テスター 内部抵抗 比重 パルス充電 自作 キット