茶道教室の初稽古です。

先生持参の掛け軸は富士の画に”東海天”という言葉が書かれています。

祝い花は、青竹に結び柳と紅白の椿が添えられています。

隣の部屋の床の掛け軸は、松竹梅と読みますが、松は文字で、竹と梅は画で書かれています。

更に松の字の偏(へん)と旁(つくり)が上下に並べられています。これも松と読むようです。

長板総飾りのお手前で濃茶をいただきます。

茶碗は赤楽茶椀嶋台で、金銀2段になっていて盃の形、蓬莱山を現しているそうです。おめでたい茶碗であることから、お正月の初釜の時の濃茶に使われます。

主菓子は新年に食べるお祝いの御餅、花びら餅でした。

濃茶の後は、海のもの、山のものを取りあわせた八寸をいただきました。

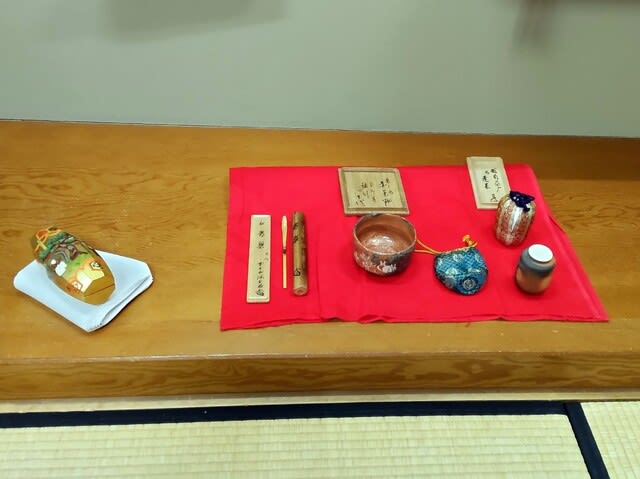

↓は先生持参の御道具です。

茶入れは越前焼き、仕覆が2つ付いています。

茶碗は兎の画が描かれた赤楽茶碗。高価なもののようです。

茶杓には常盤(ときわ)と言う銘が付いていました。

左端の香合は、ぶりぶり香合。昔男の子が生まれた時、節句の祝いに送ったとされるぶりぶりを香合に仕立てたもののようです。

私はと言えば、新春と言うことで、白地の綸子に所々均一に赤、青、緑の小さな雲形の絞りをあしらった着物を着ました。

50年前に母が誂えてくれた着物の中の1枚です。もっと真っ白だった筈ですが、絹独特の経年変化で少し黄味がかってきてます。帯も同時期のものですから、今の私にはかなり派手で、傍目にはどうかと思いますが、母の気持ちと私の思い出を最優先しました。

絵柄は椿ですから、この時期には合いそうです。

羽織も当時のものですから、今どきの羽織とは、色、柄、丈の長さがなどかなり違いますが、これも敢えて直さずそのままで。(^o^)

揃えてくれたものに手を加えたくない、と言う気持ちがあります。

傍目にはどう映るかわかりませんが、着る人間も古く、着物も古い・・・これでうまく調和がとれているのではないだろうか・・・そんな気持ちに落ちつきました。(^o^)