お知らせしていたとおり昨日2018年4月14日(土)、岸根公園内にある篠原池で活動を行ないました。

活動内容は、ごみ拾いと生きもの調べです。

まず、なぜ篠原池でごみ拾いと生きもの調べをするかというということをお話します。

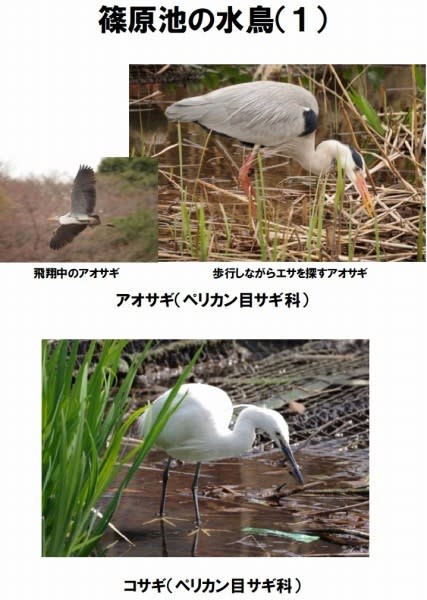

篠原池は多くの人や車の行き交う町なかの道路沿いにありますが、とおりがかりに何種類もの水鳥が見られるなど、自然の生きものたちの生息環境(つまりビオトープ)となっています。

それなのに、これもちょっと見ればわかることなのでが、池の中に色々なごみが落ちています。

篠原池の中以外の岸根公園の陸上については、管理が行き届いてごみはいつも掃いたり拾ったりしてくれる人たちがいて綺麗なのですが、篠原池についてはごみ拾いをしてくれる人が日常的にいません。

そこで、生きものたちの生息場所(ビオトープ)として大切にしていくために、ごみ拾いと同時にどんな生きものがいるのかも見るという活動を行なうのです。

昨日は、小学生中学年くらいの女の子とお母さま、私よりご年配の女性の合計二組3名の方が参加されました。

篠原池の生物保護区内に入り、まず、いろいろな植物が花を咲かせているのが見られました。

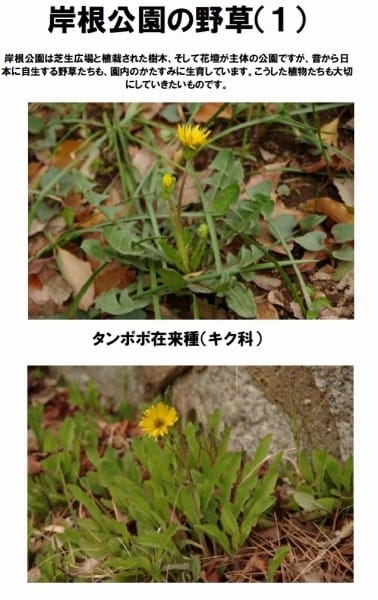

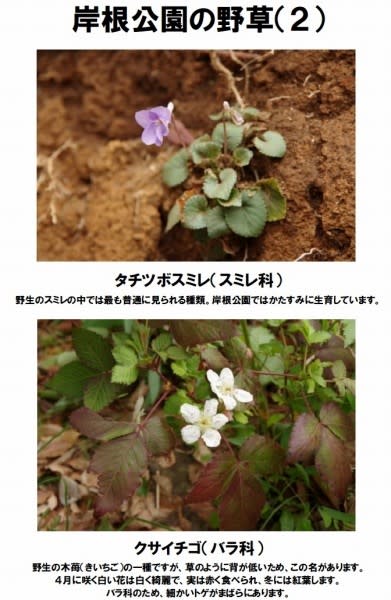

篠原池の生物保護区内で見られた野草の花。

上からツボスミレ、ヘビイチゴ、カラスノエンドウ。

その他にもこれから花を咲かすホタルブクロや新緑の美しいコナラなどを見ました。

そして、いよいよ池のごみ拾いと生きもの探しです。

胴長またはウェーダーと呼ばれる大きな長くつを履いた私が、池の中に入って網でごみをすくい、それを参加者の方たちに受け取って袋づめしていただくという形で行ないました。

生きものも同様に網ですくい、バケツに入れていきました。

生きものはコイの稚魚、オオヤマトンボの幼虫、スジエビ、ヌマエビが確認できました。

ごみは写真ではわかりにくいですが、空き缶、ペットボトル、ガラス瓶、ビニールの大きなボール、小さなホール、ゴンビニ弁当の殻などが集まりました。

エビもいる!ヤゴもいる!こんなごみまで落ちているのね!・・・と楽しく活動できて良かったです。

今回は花見の後でごみの多そうな時期として行ないましたが、次回はゴールデンウィークの後、同様にごみが多そうということで5月12日の土曜日に行ないます。

活動内容は、ごみ拾いと生きもの調べです。

まず、なぜ篠原池でごみ拾いと生きもの調べをするかというということをお話します。

篠原池は多くの人や車の行き交う町なかの道路沿いにありますが、とおりがかりに何種類もの水鳥が見られるなど、自然の生きものたちの生息環境(つまりビオトープ)となっています。

それなのに、これもちょっと見ればわかることなのでが、池の中に色々なごみが落ちています。

篠原池の中以外の岸根公園の陸上については、管理が行き届いてごみはいつも掃いたり拾ったりしてくれる人たちがいて綺麗なのですが、篠原池についてはごみ拾いをしてくれる人が日常的にいません。

そこで、生きものたちの生息場所(ビオトープ)として大切にしていくために、ごみ拾いと同時にどんな生きものがいるのかも見るという活動を行なうのです。

昨日は、小学生中学年くらいの女の子とお母さま、私よりご年配の女性の合計二組3名の方が参加されました。

篠原池の生物保護区内に入り、まず、いろいろな植物が花を咲かせているのが見られました。

篠原池の生物保護区内で見られた野草の花。

上からツボスミレ、ヘビイチゴ、カラスノエンドウ。

その他にもこれから花を咲かすホタルブクロや新緑の美しいコナラなどを見ました。

そして、いよいよ池のごみ拾いと生きもの探しです。

胴長またはウェーダーと呼ばれる大きな長くつを履いた私が、池の中に入って網でごみをすくい、それを参加者の方たちに受け取って袋づめしていただくという形で行ないました。

生きものも同様に網ですくい、バケツに入れていきました。

生きものはコイの稚魚、オオヤマトンボの幼虫、スジエビ、ヌマエビが確認できました。

ごみは写真ではわかりにくいですが、空き缶、ペットボトル、ガラス瓶、ビニールの大きなボール、小さなホール、ゴンビニ弁当の殻などが集まりました。

エビもいる!ヤゴもいる!こんなごみまで落ちているのね!・・・と楽しく活動できて良かったです。

今回は花見の後でごみの多そうな時期として行ないましたが、次回はゴールデンウィークの後、同様にごみが多そうということで5月12日の土曜日に行ないます。