今から17~8年前のこと、、、まだまだ、六ヶ所村では、いろいろな工事の真っ最中。

大晦日の夜、フェリーで大間に渡って、茨城の友人の家を目指す、、、って、何百キロ

あるのか知らん、、、、?陸奥湾沿いを走るのも飽きたし、むつ市から八戸に抜けるべく

、むつバイパスから国道338号線に入る、と言っても判らないでしょうけれども、むつ市

から下北半島を横断して、太平洋岸を、東通村から六ヶ所村をどんどん南下する、物凄

く淋しい道。(なんたって、淋代海岸って海岸があるくらいだ、、。)まして一年の終わり

大晦日の夜、十時過ぎ、交通量はほぼゼロ、、。アスファルトは半分アイスバーン状態。

ところが、車を走らせていたら、こんな夜道を若い人が三人くらい歩いている、、、、。

「どこまで行くの?乗せてあげるよ!」「すいませーん。僕らも良く判らないんですれ

ど、この先のちょっとした峠を越えた先の、この道路の左側の民家らしいんですけど、明

かりがついているから、すぐ判るって言うんです、、、。」えっ? 地元の人でないの?

(こっちも、地元じゃないんだけど、、、。)で、ほどなくして、その明かりの点いている

家は見つかって、三人を降ろしました。(なんだか、賑やかそうで、人が大勢集まってい

る感じだった。大晦日の夜に何してるのか知らん、、、、?)

何年かして、朴銓烈さんと言う方の「門付け」の構造ー韓日比較民俗学の視点から、と言

う本を読む。下北半島が出てくる。本州最北端の、会津の人が戊辰戦争後に移封された、

こんな淋しいところに、どうして「門付け儀礼」が残っているんだろう?あの若い三人は

筑波か国学院の学生で、むつ市から10キロくらいの道を、大晦日の晩に歩いていたんだ!

朴銓烈さんは、筑波大学に留学されて、(といっても学生としてではなくて、阿部謹也さ

んが、当時の助教授として小樽商科大からドイツに留学したのと同じ?) 韓日比較民俗学

の研究をされた方。今は韓国の大学の先生のはず。最近、嫌韓とか嫌中とか、何かと、

「喧(かまびす)しい」ようなのですが、このような方もおられるのです。

追記 朴銓烈先生の『門付けにおける演場の問題:門前から座敷まで』という論文のPDF

を見つけました。(日文研叢書)

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/My%20Documents/Downloads/niso_043__299__287_293__299_305.pdf

最後の方に、知多万歳の説明で、『檀那場漫才』という言葉が出てきます。この

ブログの後のほうで出てくる『旦那場』と何か関係あるんでしょうか、、、?

(万歳と弊牛馬取得権に、何か関係があるんでしょうか、、、?)

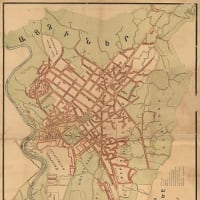

東通村の国道338号線の出ている地図。左が陸奥湾、右が太平洋。僕が三人を降ろ

したのは横流峠の先の砂子又の辺りだったか、、、?

東通村能舞

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます