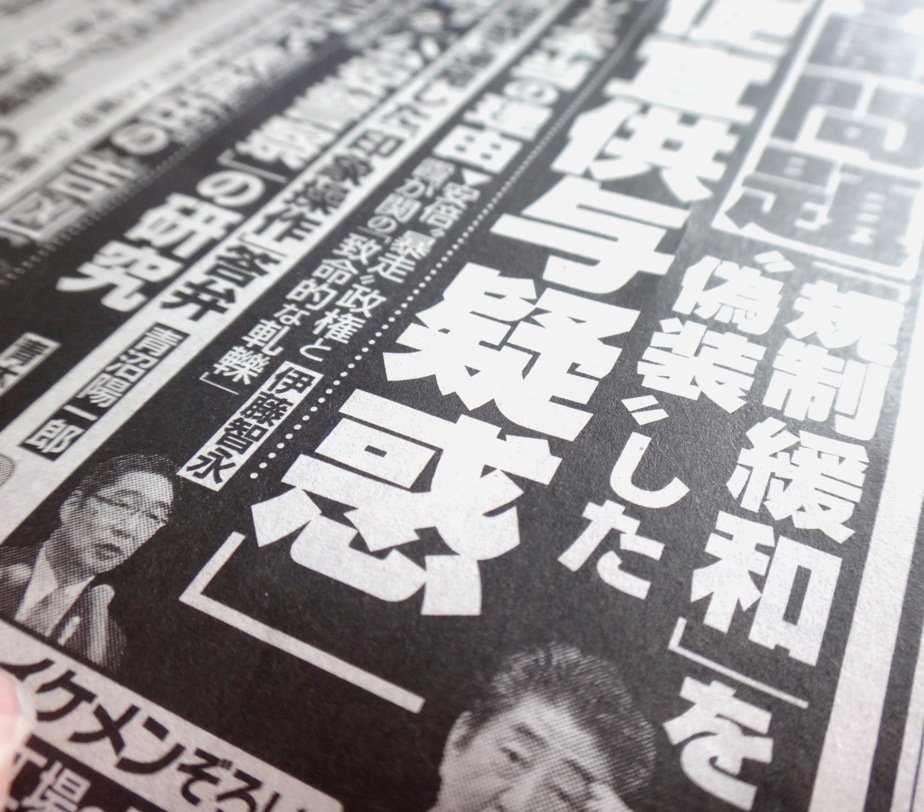

本日発売のサンデー毎日、加計問題の本質は「規制緩和を偽装した便宜供与疑惑」と。「安倍政権の公平は世間の不公平」

サンデー毎日

http://mainichibooks.com/sundaymainichi/society/2017/06/18/post-1585.htmlより転載

本日発売のサンデー毎日、加計問題の本質は「規制緩和を偽装した便宜供与疑惑」と。「安倍政権の公平は世間の不公平」

サンデー毎日

http://mainichibooks.com/sundaymainichi/society/2017/06/18/post-1585.htmlより転載

https://mainichi.jp/articles/20170607/k00/00m/040/080000c

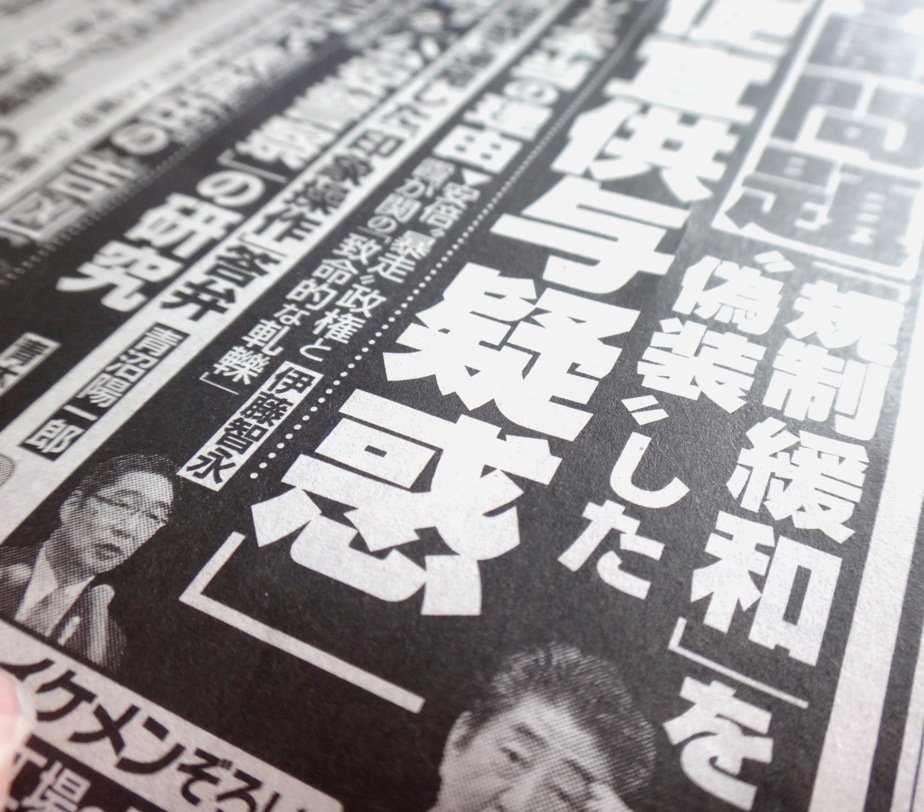

加計文書

「省内で共有」文科省の複数職員が証言 文部科学省の職員が「共有していた」と証言した文書=共同

文部科学省の職員が「共有していた」と証言した文書=共同

安倍晋三首相の友人が理事長を務める学校法人「加計学園」(岡山市)の獣医学部新設計画に関し、「総理の意向」などと記載された文書の存在を6日、文部科学省の複数の現役職員が認めた。共同通信の取材に「省内で共有していた」などと証言した。前川喜平前事務次官も取材に存在を明言したが、政府や文科省は「調査で存在を確認できなかった」との姿勢を崩さず、再調査も拒否している。現役職員が証言したことで、野党側は攻勢を強めるとみられる。

学園は政府の国家戦略特区制度を活用した学部新設を計画。文書は民進党などが5月に入手したもので、昨年11月に特区の諮問会議で安倍首相が獣医学部新設方針を表明する前に、特区担当の内閣府とのやりとりを文科省が記録したものとされる。学園の選定が前提ともうかがえる内容が含まれ、内閣府側の発言として「官邸の最高レベルが言っている」「総理の意向だ」と記されていた。

取材に対し、文科省職員の一人は「文書は獣医学部担当の高等教育局専門教育課が、上司への説明用に作成した」と説明。「幹部を含む一部の関係者で共有していた」と話した。

別の職員も「学部新設に関して、省内の打ち合わせに参加した職員らの間で共有されていた文書だ」とした上で「総理の意向といった文言が記されているのを見て、文科省にとって面倒な案件だという認識があった」と述べた。

松野博一文科相は5月19日、「文書の存在は確認できなかった」と発表。担当職員への聞き取りや、資料を共有する電子フォルダなどの調査で結論付けたとする一方、職員個人のパソコンは調べていないとした。

民進党は6日、昨年11月の学部新設方針表明時点で、文科省が学園を前提にしていたとうかがえる新たな想定問答の文書を入手したと公表。ほかにも内閣府から文科省に「『できない』という選択肢はない」と伝えられたとする文書が、電子メールで省内の約10人に送られたとみている。(共同

******************************************

今朝のあさチャン 加計学園、じわじわきてますね。

「政府の説明」→19%

「前川前事務次官の説明」→58%

:::::

Q 政府側の説明について

「納得できる」→16%

「納得できない」→72%

:::::

Q 前川前事務次官から国会で説明を聞くべきだと思う?

「国会で話を聞くべき」→70%

「国会で聞く必要はない」→23%

「答えない・わからない」→7%

(JNN世論調査)

<関連記事>2017.6.6

【加計学園問題】前川喜平氏が菅義偉官房長官答弁に反論 ... - 産経ニュース

<追記2017.6.7>

出会い系バーの女性が前川氏との関係を語る

*週刊文春の取材でA子さんは、前川前事務次官と肉体関係がないし、口説かれたこともない。手をつないだこともない、と話したという。・・・A子さんが週刊文春の取材に応じたのは、前川さんの会見をみて、「これでは前川さんが可愛そすぎるな、と思って」と文春に話している。

**************************

読売記事の掲載は、動機・目的が、時の政権を擁護する政治的目的としか考えられないこと、

記事の内容が客観的事実に反していること、

そのような不当な内容の記事の掲載が組織的に決定されたと考えられること、

という3点から、過去に例のない「新聞史上最悪の不祥事」と言わざるを得ない

![]() http://blogos.com/article/227017/より転載

http://blogos.com/article/227017/より転載

読売新聞は、1874年創刊で、140年の歴史を有する日本最大の新聞であり、世界最多の発行部数を有する。

その読売新聞が、5月22日に、「前川前次官 出会い系バー通い 文科省在職中、平日夜」と題し、前川喜平前文部科学省事務次官(以下、「前川氏」)が、新宿の「出会い系バー」に頻繁に出入りし、代金交渉までして売春の客となっていたかのように報じる記事を大々的に報じた(以下、「読売記事」)ことに対して、各方面から激しい批判が行われている。

読売記事は、5月25日、前川氏が、記者会見を開き、加計学園の獣医学部の新設の認可に関して、「総理のご意向」などと記された記録文書が「確実に存在している。」「公平公正であるべき行政のあり方がゆがめられた。」などと発言する3日前に出されたものだった。

前川氏は、記者会見で、出会い系バーへの出入りについて質問され、出入りを認めた上で「女性の貧困問題の調査のためだった。」と説明したが、菅義偉官房長官は、その翌日の5月26日の定例会見で、前川氏の記者会見での発言に関して、加計学園の獣医学部新設について、「首相の意向」「行政が歪められたこと」を強く否定した上、記者の質問に答えて、

女性の貧困問題の調査のために、いわゆる出会い系バーに出入りし、かつ、女性に小遣いまで与えたということだが、そこはさすがに強い違和感を覚えたし、多くの方もそうではないか。常識的に言って、教育行政の最高の責任者がそうした店に出入りし小遣いを渡すことは到底考えられない。

などと発言した。

読売記事と官房長官発言を受けて、前川氏に対しては、教育行政のトップでありながら、出会い系バーに出入りし、援助交際の相手になっていたことへの批判が高まり、加計学園問題に関する前川氏の記者会見での発言の影響力を大きく減殺する効果を生じさせた。

一方、会見当日の5月25日発売号で、前川氏の独占インタビューを掲載し、同氏が記者会見で発言する内容を事前に詳細に報じていた「週刊文春」は、翌週の6月1日発売号で、「出会い系バー相手女性」と題する記事を掲載した(以下、「文春記事」)。

それによると、前川氏が出会い系バーや店外で頻繁に会っていた女性は、生活や就職の相談に乗ってもらっていたと述べ、「私は前川さんに救われた。」と話しているとのことである。読売新聞の記事で書かれているのとは真反対に、前川氏は、出会い系バーに出入りする悩みを抱えた女性達の「足長おじさん」的な存在だったもので、売春や援助交際などは全くなかったとのことだ。しかも、この女性は、前川氏の出会い系バーへの出入りのことが批判されているテレビを見て「これは前川さん、かわいそうすぎるな」と思い父と話した上で前川氏のことを話すことにしたとのことである。文春記事の内容が事実であれば、出会い系バーへの出入りの目的等についての前川氏の説明の真実性が裏付けられたことになる。

読売記事の掲載は、動機・目的が、時の政権を擁護する政治的目的としか考えられないこと、記事の内容が客観的事実に反していること、そのような不当な内容の記事の掲載が組織的に決定されたと考えられること、という3点から、過去に例のない「新聞史上最悪の不祥事」と言わざるを得ない。

読売新聞インターネット・サイトの「読売新聞プレミアム」に掲載されていた読売記事は既に削除されているが、改めて、全文を引用する(下線と(ア)~(キ)は筆者)。

文部科学省による再就職あっせん問題で引責辞任した同省の前川喜平・前次官(62)が在職中、売春や援助交際の交渉の場になっている東京都新宿区歌舞伎町の出会い系バーに、頻繁に出入りしていたことが関係者への取材でわかった。

教育行政のトップとして不適切な行動に対し、批判が上がりそうだ(ア)。

関係者によると、同店では男性客が数千円の料金を払って入店。気に入った女性がいれば、店員を通じて声をかけ、同席する。

女性らは、「割り切り」と称して、売春や援助交際を男性客に持ちかけることが多い。報酬が折り合えば店を出て、ホテルやレンタルルームに向かうこともある(イ)。店は直接、こうした交渉には関与しないとされる(ウ)。

複数の店の関係者によると、前川前次官は、文部科学審議官だった約2年前からこの店に通っていた。平日の午後9時頃にスーツ姿で来店することが多く、店では偽名を使っていた(エ)という。同席した女性と交渉し、連れ立って店外に出たこともあった。店に出入りする女性の一人は「しょっちゅう来ていた時期もあった。値段の交渉をしていた女の子もいるし、私も誘われたことがある」と証言した(オ)。

昨年6月に次官に就いた後も来店していたといい、店の関係者は「2~3年前から週に1回は店に来る常連だったが、昨年末頃から急に来なくなった」と話している。

読売新聞は前川前次官に取材を申し込んだが、取材には応じなかった。

「出会い系バー」や「出会い系喫茶」は売春の温床とも指摘されるが、女性と店の間の雇用関係が不明確なため、摘発は難しいとされる(カ)。売春の客になる行為は売春防止法で禁じられているが、罰則はない(キ)。

前川前次官は1979年、東大法学部を卒業後、旧文部省に入省。小中学校や高校を所管する初等中等教育局長、文部科学審議官などを経て、昨年6月、次官に就任したが、天下りのあっせん問題で1月に引責辞任した。

この記事を読んだ多くの人が、「前川氏は、出会い系バーに頻繁に出入りし、値段の交渉をした上で女性を連れ出して売春や援助交際の相手になっていた」と思い、前川氏が「女性の貧困の調査の一環」と説明していることに対して、「見え透いた弁解で、そのような嘘をつく人間の話はすべて信用できない。」と感じたはずだ。

読売記事では、前川氏の「出会い系バー」への出入りに対する「不適切な行動に対し、批判が上がる」という否定的評価(ア)が、その後の記述で根拠づけられるという構成になっているが、記事の中で、前川氏の行為そのものを報じているのは (エ)と(オ)だけであり、それ以外は、出会い系バーの実態等に関する一般論だ。

前川氏は、読売新聞の取材に対してコメントしていないが、(エ)の出会い系バーに頻繁に出入りしていた事実は、否定する余地のない客観的事実であり、問題は、それがどう評価されるかであった。

この点について、「読売記事」は、「出会い系バー」について、売春、援助交際の場となっているが、その交渉に店側は直接関与しないという一般的な実態(イ) (ウ)や、売春を目的とするもので、実質的には違法なのに摘発を免れている理由(カ)、売春の客となることの違法性などの法的評価 (キ)を書いている。それによって、「出会い系バー」の営業実態は「管理売春」であり、摘発は難しいが実質的には違法であり、そこへの男性の出入りは、一般的に売春、援助交際が目的だということを前提にして、前川氏がそのような出会い系バーに出入りしていたという客観的事実から、「売春、援助交際が目的」と“推認”させようとしている。

一方、(オ)の記述は、独自の「関係者証言」によって前川氏の出会い系バーでの行動という“直接事実”を述べたものであり、まさに記事の核心部分と言える。

ここでは、「複数の店の関係者」の証言に基づき、前川氏が「同席した女性と交渉し、連れ立って店外に出たこともあった」とされ、さらに、「店に出入りする女性の一人」の証言として、「値段の交渉をしていた女の子もいる」「私も誘われたことがある」と記載されている。

読売記事は、上記のように、“推認”と“直接事実”の両面から、前川氏の出会い系バーへの出入りが売春、援助交際を目的としていることが二重に裏付けられ、それが「不適切な行動に対し、批判が上がる」という批判的評価(ア)の根拠とされるという構成になっている。

しかし、文春記事をはじめとするその後の報道で、読売記事の“推認”と“直接事実”は、いずれも事実に反することがほぼ明白になっている。そして、そのことを、記事掲載の段階で読売新聞側が知り得なかったのか、知った上で意図的に、誤った内容を報じたのかが問題となる。

まず、上記の“推認”に関しては、調査のために全国の出会い系喫茶・バーを取材した評論家の荻上チキ氏の以下のような指摘がある。

【前川前文科次官「出会い系バーで貧困調査」報道に必要なのは、事実の検証であり人格評価ではない/『彼女たちの売春』著者・荻上チキさんに聞く】 で、萩上氏は、

出会い系バーは、業者が女性を囲って行われる「管理売春」ではありません。ですので、行っても交渉決裂になることもありますし、めぼしいマッチングに恵まれずただ帰ることもあります。店に行った=買売春した、とはなりません。「バー通い」だけだと、どの行為なのかを外形的に判断はできないですね。

と述べている。「出会い系バー」を「管理売春」営業のように決めつける上記(カ)の記述は事実と異なるのである。

また、萩上氏によると、出会い系バーが、多くの女性や男性が、性サービスを対価とした交渉を目的としてやってくる場所であることは間違いないが、売春をせず、ご飯に行ったりお茶をしたり、カラオケに行く、連れ出しが目当てで来る人もいるし、大学生の集団とか、会社員の集団とかで、「エピソードを聞きたい」「実態を知りたい」と調査や取材に来る人もいるとのことである。そもそも、出会い系は、「小遣い」を渡さないと外出できず、話を聞くためだけに店を出ていけないシステムになっており、「教育行政の最高の責任者がそうした店に出入りして、小遣いを渡すようなことは到底考えられない」との菅官房長官の指摘も「正しくない」としている。

また、前川氏の「女性の貧困の調査のために出会い系バーに行った」との説明について、萩上氏が、そういった調査をやっている萩上氏は、

別にありえないとは思いませんでした。菅官房長官が「1回、2回で」とか「小遣い渡して」と批判するけれども、仮に調査だったらそんなことはざらにあります。前川氏を否定するあまり、誤った知識を拡散したりするのは違うなと。

と述べている。

前川氏が頻繁に出会い系バーに出入りしていたことだけでは、売春、援助交際に関わっていたかのような“推認”は働かない。このようなことは、読売新聞の日頃からの取材で、十分に認識し得た事実のはずなのに、なぜ、そのような事実に反する“推認”を持ち出したのかが問題だ。

読売記事で書かれている“直接事実”、 前川氏の行動に関する(オ)の記述(値段の交渉をしていた女の子もいる。私も誘われたことがある)に関して重要なことは、その直前の(イ)(ウ)で、「一般的に女性の側から売春、援助交際を持ち掛け、店は直接、こうした『交渉』には関与しない」とされ、そこでの「交渉」というのが、明らかに「売春、援助交際の価格交渉」の意味で使われているので、(オ)の「交渉」「値段の交渉」も、同様に「売春等の交渉」を指していると解されることだ。

ところが、文春記事によれば、前川氏と3年間で3、40回会った「A子さん」だけでなく、「A子さんから前川氏を紹介された女性」、「前川氏とA子さんが通っていたダーツバーの当時の店員」も、前川氏と女性達との間に売春、援助交際など全くなく、生活や就職等の相談に乗り、小遣いを渡していただけであったことを証言している。

しかも、前川氏が出入りしていた出会い系バー周辺者を取材して報じているのは、週刊文春だけではない。週刊FLASH6月13日号の記事でも、前川氏と「店外交際」した複数の女性を取材し、「お小遣いを渡されただけで、大人のおつき合いはなし」との証言が書かれている。同記事は、前川氏の独占インタビューを掲載し、その証言価値を維持しようとする動機がある週刊文春とは異なり、何の利害関係もない光文社が発行する週刊誌の記事である。

読売新聞も、前川氏が出入りしていた出会い系バーの取材をして、「関係者証言」をとったのであれば、上記のような実態が把握できなかったとは考えられない。

そこで、読売記事については、二つの可能性が考えられる。一つは、官邸サイドから前川氏が出会い系バーに出入りしていたことの情報を入手しただけで、何の取材も行わずに(「関係者証言」をでっち上げて)記事にした可能性である。そして、もう一つは、読売記事のとおり、関係者取材をして、前川氏と女性達の関係や売春、援助交際を目的とするものではなかったことを把握していたが、それでは、前川氏が「不適切」「社会的批判を受ける」とする理由がなくなるので、前川氏が「交渉」「値段の交渉」を行っていたという曖昧な表現で(必ずしも「売春、援助交際の交渉」を意味するものではなく、「お小遣いの金額についての話」も「交渉」だと弁解する余地を残して)、前川氏が売春や援助交際に関わっていたかのような「印象」や「事実認識」を与えようとした可能性である。

前者であれば、「関係者証言のねつ造」という、新聞として絶対に許されない重大な問題となる。後者であっても、前川氏が、売春、援助交際の相手方になっていた事実がないことは把握していながら、「交渉」「値段の交渉」という言葉で、その事実があるかのような露骨に誤った印象を与えたものであり、それも、新聞報道として到底許されることではない。

結局のところ、読売記事が読者に印象づけようとしている前川氏の「売春、援助交際への関わり」については、“推認”にも“直接事実”にも重大な問題があると言わざるを得ない。

今回の読売記事は、社会部が独自にネタをつかんで、裏付け取材して書いた記事が、たまたま大きく取り上げられたとは到底思えない。昨年秋、文科省次官在任中の前川氏が出会い系バーへの出入りに関して杉田官房副長官から厳重注意を受けた事実があることからしても、何らかの形で、官邸サイドからの情報提供が行われたことが契機となった可能性が高く、しかも、既に述べたように、社会部の通常の取材の結果に基づいた記事とは考えられない点が多々ある。政治的な意図によって記事が作成されたと考えられることからも、少なくとも、社会部と政治部の両方が関わって掲載された記事であるとの合理的な推測が可能である。

しかも、読売記事の内容や、それによって読者に与える事実認識が誤ったものであったことは、結果的に文春記事等によって明らかになったものであるが、もともと、記事の内容自体にも明らかに不可解な点があった。記事では、前川氏が出会い系バーで会っていた女性の取材をして「証言」を得たとされており、もし、前川氏が、売春、援助交際の相手方になっていたのであれば、女性達からその旨の匿名証言が得ることは容易なはずだ。ところが、「核心の事実」である売春、援助交際が行われていたことを正面から書くのではなく、「交渉」「値段の交渉」などと、暗に「売春の交渉」をしていたと思わせる表現にとどめ、直接的な表現になっていない。

記事に関わった記者、デスク等には、このような不可解な記事を紙面に載せることについて、新聞記者として相当大きな心理的抵抗があったはずである。しかも、読売新聞は、朝日新聞不祥事などを踏まえて、特ダネの危うさを事前に検証する機関も作っているとのことだ。文面上も問題がある今回の記事に対して、チェックが働かなかったということも考えにくい。

今回の読売記事の問題は、担当者の取材不足や迂闊さ、チェック不足等の問題とは考えられない。記事に重大な問題があることを承知の上で、敢えて記事化され掲載された可能性が高い。

組織内でこのようなことが起きるのは、通常、何らかの形で組織の上層部の意向が働いた場合である。読売新聞の上層部の方針として、通常であれば絶対に掲載されない記事を、しかも、5月22日という前川氏が政権に打撃を与える発言を行う直前のタイミングで、大々的に報じる決定がされたのではないか。

文春記事によって、読売記事に対する疑問や批判が高まったことを受けて、6月3日の読売新聞の紙面に、原口隆則社会部長の「次官時代の不適切な行動 報道すべき公共の関心事」と題するコメントが掲載された。

このコメントでは、記事に対する批判に対して、「こうした批判は全く当たらない」「売春を目的とするような客が集まる店に足しげく通っていたのである。我が国の教育行政のトップという公人中の公人の行為として見過ごすことが出来ない」と述べて、報道をすることが当然であるかのように言っている。

文春記事等により、読売記事の内容に重大な疑念が生じている現時点においては、「次官が出会い系バーに出入りすること自体が問題で、それ自体で報道の価値あり」という原口氏のコメントは、反論というより、単なる開き直りであり、それどころか、前記のように、弁解を用意しつつ誤った印象を与えようとする意図的な印象操作だったことを自認するものと見ることもできる。

今回、読売新聞が行ったことは、安倍政権を擁護する政治的目的で、政権に打撃を与える発言をすることが予想される個人の人格非難のため、証言をでっち上げたか、事実に反することを認識しつつ印象操作を行ったか、いずれにしても、政治権力と報道・言論機関の関係についての最低限のモラルを逸脱した到底許容できない行為である。しかも、そのような記事掲載は、上層部が関与して組織的に決定された疑いが強く、まさに、読売新聞社という組織の重大な不祥事である。

かつて、TBSのスタッフがオウム真理教幹部に坂本弁護士のインタビュービデオを見せたことが同弁護士一家の殺害につながった問題で、TBSは、情報源の秘匿というジャーナリズムの原則に反し、報道倫理を大きく逸脱するものとして批判された。この問題に関して、当時、TBSの夜の看板報道番組『NEWS23』のキャスターを務めていた筑紫哲也氏が、同番組で「TBSは今日、死んだに等しいと思います。」と発言した。

もはや「言論機関」とは到底言えない、単なる“政権の広報機関”になり下がってしまった読売新聞の今回の不祥事は、オウム真理教事件でのTBSの問題以上に、深刻かつ重大である。

ところが、現時点では、今回の記事の問題に対する読売新聞の対応は、原口社会部長の前記コメントからも明らかなように、「不祥事」という認識すらなく、反省・謝罪の姿勢は全く見えない。このような事態は、心ある読売新聞の記者、ジャーナリストとしての矜持を持って取材・報道をしている記者にとって堪え難いもののはずだ。

読売新聞のすべての記者は、今回の記事を、改めて熟読し、それがいかに新聞の報道の倫理を逸脱したものか、報道言論機関として許すべからざるものかを再認識し、時の政権という権力に露骨に政治的に利用され、そのような報道に及ぶ現状にある読売新聞をどのようにして変えていくのか、全社的な議論を行っていくべきだ。

「テロ等準備罪」という名称の共謀罪の法案の国会審議が最終局面を迎え、捜査機関の運用によっては、国民に対する重大な権利侵害を伴う権力の暴走が懸念される中、国家権力に対する監視をするメディアの役割が一層重要になっている。そのような状況の中で、逆に、国家権力に加担する方向で、倫理を逸脱した報道を行うことを厭わない巨大新聞が存在することは、日本社会にとって極めて危険だ。それは、凶悪・重大な事件を引き起こして日本社会に脅威を与えたオウム真理教に「結果的に加担してしまった」かつてのTBSの比ではない。

今回の問題に対して、真摯な反省・謝罪と再発防止の努力が行われない限り、“読売新聞は死んだに等しい”と言わざるを得ない。

<関連記事>

読売社員「政権べったり」前川前次官報道に困惑 (1/2) 〈AERA〉|AERA ...