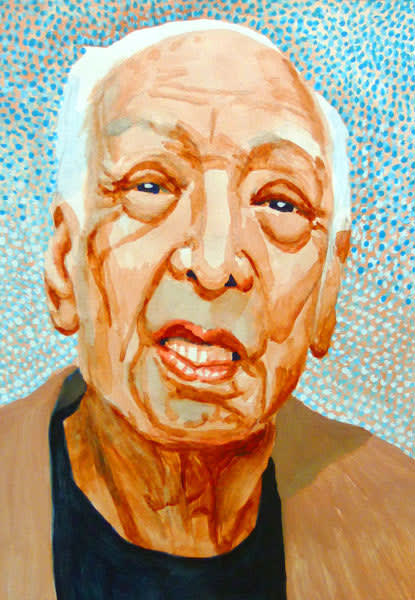

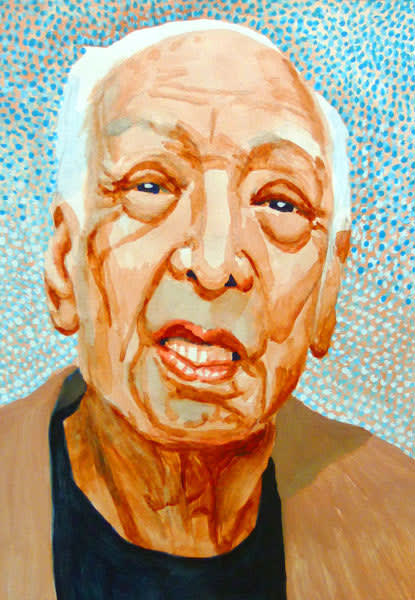

「本物より本物らしい

「超パーツ式」似顔絵入門/小河原智子」を買ってみました。

読んだ感想は、「ポジション式よりも、一つのパーツを誇張してかく」というのは、よりアメリカン・カリカチュアに近づいたような気がします。

小河原先生の生徒さんのさらなるステップアップのために書かれたという意味合いもあると思いますが、一つ矛盾を感じます。

個々の個性的な似顔絵を描くためには、教わるのではなく「自分で発見しなければならない」ということです。

この似顔絵本で学べば、確実に「より似た」似顔絵を描くことができると思います。

けれど、また小河原先生の似顔絵に似てしまうという欠点もあると思います。

それに陥らない方法は、1)人に頼るのではなく、自分で見つける、2)想像力を養う、必要があると思います。

私の今の似顔絵でよく使う方法は、「漫画家の森田まさのり先生の下絵」のように(今はどうか分かりませんが、)ひたすら線をかきじゃくって線を見つけるという方法です。

一番の理想は、一発で下絵や本画を描くことですが、ごにょごにょと線をひくことで、その中から、似ている!!と思う線を見つけるのです。

(※席描きを念頭に置いてませんので、ご了承ください)

そうすることで、どうして似ているか理解できないけれども、似ている線を見つけられると思っています。

と、言うように「自分の似せ方、描き方」を最終的には見つけないと、個性的な似顔絵というものは描けないと思います。

今までで、一番ためになった先生は、「何も教えない(自分で気づくまで待ってくれる)先生」。一番ダメな先生は、「生徒の絵に手を入れる先生」でした。

何も教えないと、カルチャースクールなどではクビになってしまうと思うのですが、「自分で考え、発見する」力が身に付くと思います。

話は戻って、小河原先生のこの本は、「描いてもらった人が喜ぶ」という要素が若干減った気がします。

当たり前ですが、デフォルメが強くなればなるほど、一般の方からは喜ばれなくなります。

この本のレベルのデフォルメ率の似顔絵がスタンダードになっていくのか、今後興味があります。

P.S

私は、この本を教本ではなく、自分で気づくためのヒントとして利用したいと思います。

ブログランキングに参加しています。

「いいね!」と思ったらクリックをお願いします↓