がーーーーーん

新鮮な野菜がてんこ盛りでしたが、リュックが重くなるので見るだけ

週末書いている途中だった飛鳥寺~橘寺編

記事の下書き保存、アプリ内保存、うまくできておらん!!!

😣

うつらうつら、iPadとスマホの両方使ってblog書いてると時々やらかします。

気を取り直して一からだ。

甘樫丘展望台から降りて先ずはトイレ休憩に「あすか 夢の楽市」

に向かいます。

青空に映えるススキ

この日、何度空を見上げたことか。

ワンコ見っけ

写真を撮ったらほえられました。

しっかり番犬してます

よしよし。

あすかルビー、いちご、飛鳥米、古代米、新鮮野菜、猪肉、農産加工品

明日香村内で収穫された新鮮野菜や果物、こだわりの手作り加工品など明日香限定の品物を販売。

周辺に飛鳥寺・甘樫の丘があり近辺のお客様や観光客でにぎわいます。

新鮮な野菜がてんこ盛りでしたが、リュックが重くなるので見るだけ

カラーリングマム()ですね。

近年、家族葬の増加や、 葬儀の際に故人の好きだった花を飾る傾向があり、

これに新型コロナウィルスの拡大による献花・生花の需要の低迷が重なり生産者には大打撃

カラーリングマムは、これまでの葬儀需要とは異なり、

ブライダルや、アレンジメントなどの需要にも応えるための新たな商品のようです。

ビジネスにとってピンチはチャンスですね。

楽市の隣には明日香村埋蔵文化財展示室があり、

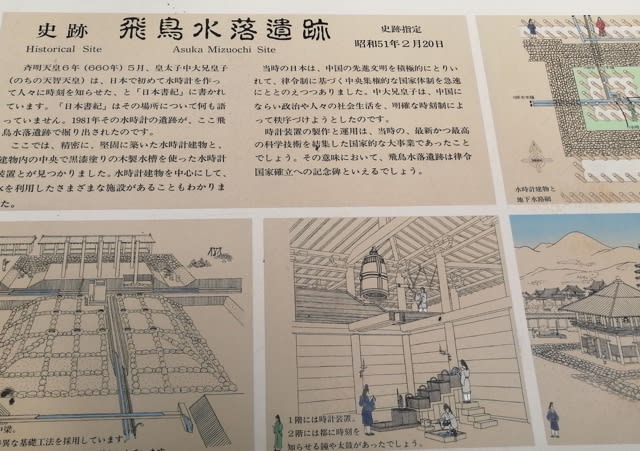

駐車場前には水落遺跡飛鳥水落遺跡(アスカミズオチイセキ)がありました。

【飛鳥水落遺跡】

甘樫丘の東側、飛鳥寺の西側に位置する。

発掘調査の結果、特異な正方形の基壇を持つ大形の建物遺構が見つかった。

発見された遺構は他に、基壇内を走る木樋暗渠、銅管、漆塗木箱などがある。

基壇内部に引き込んだ水を基壇上へ汲み上げる装置を持ち、

中国に現存する元・明・清代の漏刻の受水槽と同様の漆塗木箱の痕跡が検出されている。

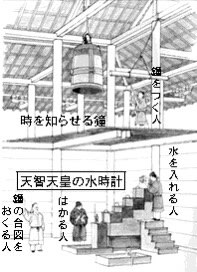

これらの遺構は斉明天皇6年の時、皇太子であった中大兄皇子が作ったと伝えられる「漏刻」台の跡であることが想定されている。

「漏刻」台が築かれた背景として、当時の中国的な政治理念にもとづいた「時の支配」の観念が存在したことが考えられている。

日本でいちばん最初につくられた公式の時計は、水で動く「水時計」

今から約1300年前、天智天皇(てんじてんのう)がつくらせたもの。

当時は、日本が国としてまとまったばかりのころで、

日本よりも進んでいた中国の唐(とう)という国から、

新しい技術を取り入れていた。

わが国最初の時計は「漏刻(ろうこく)」と呼ばれる水時計。

『日本書紀』には、皇太子であった中大兄皇子が「初めて漏剋を造り、民に時を知らしむ」と書かれてある。

遣唐使によって中国から伝えられた知識をもとに漏刻を作ったもの。

その後、天智天皇は漏刻を新しい台に備え付け、鐘や鼓を打ち鳴らして、人々に時を知らせた。

天智天皇が皇太子の時代につくった漏刻という水時計が、11年という長い歳月をかけ、

遷都した近江宮でようやく実用化されたという。

水時計はサイフォン方式ともいわれ、複数の壷を経ることで、水が一定の速度で最後の壺にたまっていく原理を利用している。

水をためる壺には、漏箭(ろうせん)という目盛り付きの矢が挿してあり、それを読めば、いまが何時なのかがわかる仕組み。

日本では、この「漏刻」が平安時代の終わりごろまで使われた。

この日本初の時計である「漏刻」が本格的に運用されはじめた天智天皇10年の4月25日は、太陽暦に直すと6月10日になる。

このことから6月10日が「時の記念日」に定められたという。

大人になってからでも学ぶ歴史は純粋に楽しい

何故って、採点される事ないからwww

〜次回に続く〜

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます