センター試験1日目ですが、今の学校では全く関係ないので親身になれず恐縮です。過去のセンター試験前の記事へのアクセスが多かったようですが・・・受験生の皆さんはベストを尽くしてください。日本内閣史ノートの記事へのアクセスもそこそこあるので、お役に立てていれば幸いです。あれは、私が高校3年の冬休みに手書きでまとめたものほとんどそのままです。

15日未明に起きたスキーバス転落事故も本当に痛ましいことになってしまいました。ちょうど、センター試験による大学休みを利用してスキーに出かけたのでしょうか。私が前の学校で担任していた生徒なども、今ちょうど大学生で同じ年頃なので、まさか乗車していなかっただろうかとどきどきしました。死亡者の中にはいないようですが・・・大学生になると、それぞれ活動範囲は大きく広がって、世界中を飛び回っているようで、そのアクティブさはすばらしいことですが、事件・事故には遭わないようにと願っています。

今回の事故によって、シートベルトの着用の重要性を、深く認識させられました。明日17日は、阪神淡路大震災から21年という日でもあります。過去の教訓を生かして、予測できる危険はできるだけ回避しなければいけませんね。

そんなことを考えながらも、今日、世田谷ボロ市に行って来ました。遠くはない所に住んでいるのですが、一度も行ったことがありませんでした。開催日が、曜日にかかわらず、毎年12月15・16日、1月15・16日と決まっているので、平日に当たるとなかなか行けません。今年は土曜日にも当たったし、今後いつ行けるかもわからないので、行ってみることにしました。

ボロ市には古文書なども出ているという情報を見たことがあるので、そういったものや、掘り出し物の骨董品・授業で使えそうな昔のもの、があるのを期待して、行ったのです。

ボロ市は、「430年以上の歴史を持つフリマ」などと形容されています。食べ物屋さんはもちろん、骨董品、着物、雑貨、植木などの露店700店ほどが出店しています。東京都の「無形民俗文化財」になっているようです。

「ボロ市」の名の由来は、パンフレットによると、

「戦国時代に楽市として世田谷新宿に開かれた市は、徳川時代になって市町(いちまち)とという名のもとに開かれていましたが、後に農家の作業着のつくろいや、草鞋に編み込むボロが安く売られるようになって、いつとはなしにボロ市の名が生まれました。

ことに草鞋をボロといっしょに編み込むと何倍も丈夫になるというので、農民は争って買いました。農家にとって農閑期の夜なべの草鞋作りは、大切な現金収入の副業だったのです。」

とのことで、農閑期の草鞋作りのために必要なボロを売る市が始まりだったんですね。12月・1月に開催されるのは、農閑期だからなのですね。

さらに、パンフレットによると、

「ボロ市のはじまりは、遠く430年の昔に開かれた楽市にさかのぼります。当時関東地方を支配していた小田原城主北条氏政は、世田谷城主吉良氏朝の城下町である世田谷新宿に、天正6年(1578年)に楽市を開きました。楽市と言うのは、市場税を一切免除して自由な行商販売を認めるというもので、毎月一の日と六の日に月6回開いていたので六斎市ともいいました。」

その後、北条氏が秀吉に滅ぼされ、江戸時代になって楽市はなくなりましたが、農具市・古着市・正月用品市として市が続けられてきたということのようです。

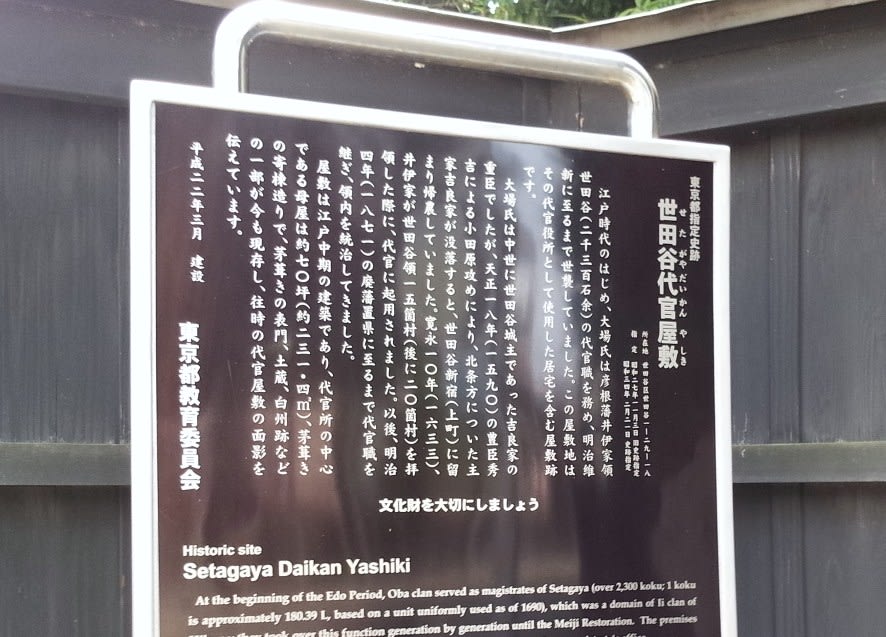

開催場所は、世田谷代官屋敷を中心としたエリアで、世田谷線の上町か世田谷駅が最寄り駅です。

代官屋敷前の様子です。

私は三軒茶屋から世田谷線に乗って世田谷駅で降りてボロ市会場に行きました。

土曜日だけあって、ものすごい人波でした。立ち止まってゆっくり見ている余裕はあまりありません。

骨董品のお店もそこそこ、着物の帯などを売っているお店も結構ありました。

全国のおいしそうな食べ物の屋台も来ていました。

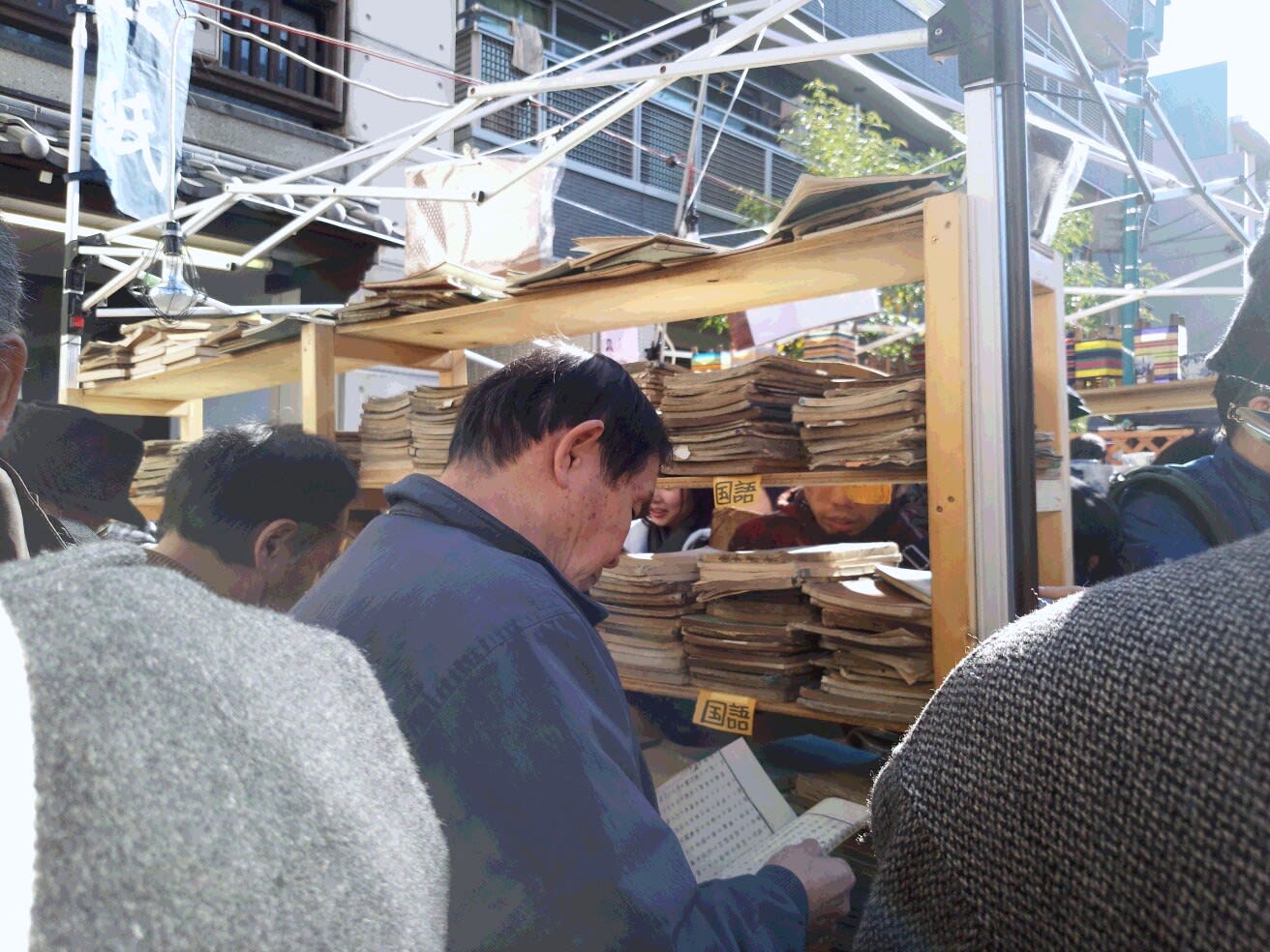

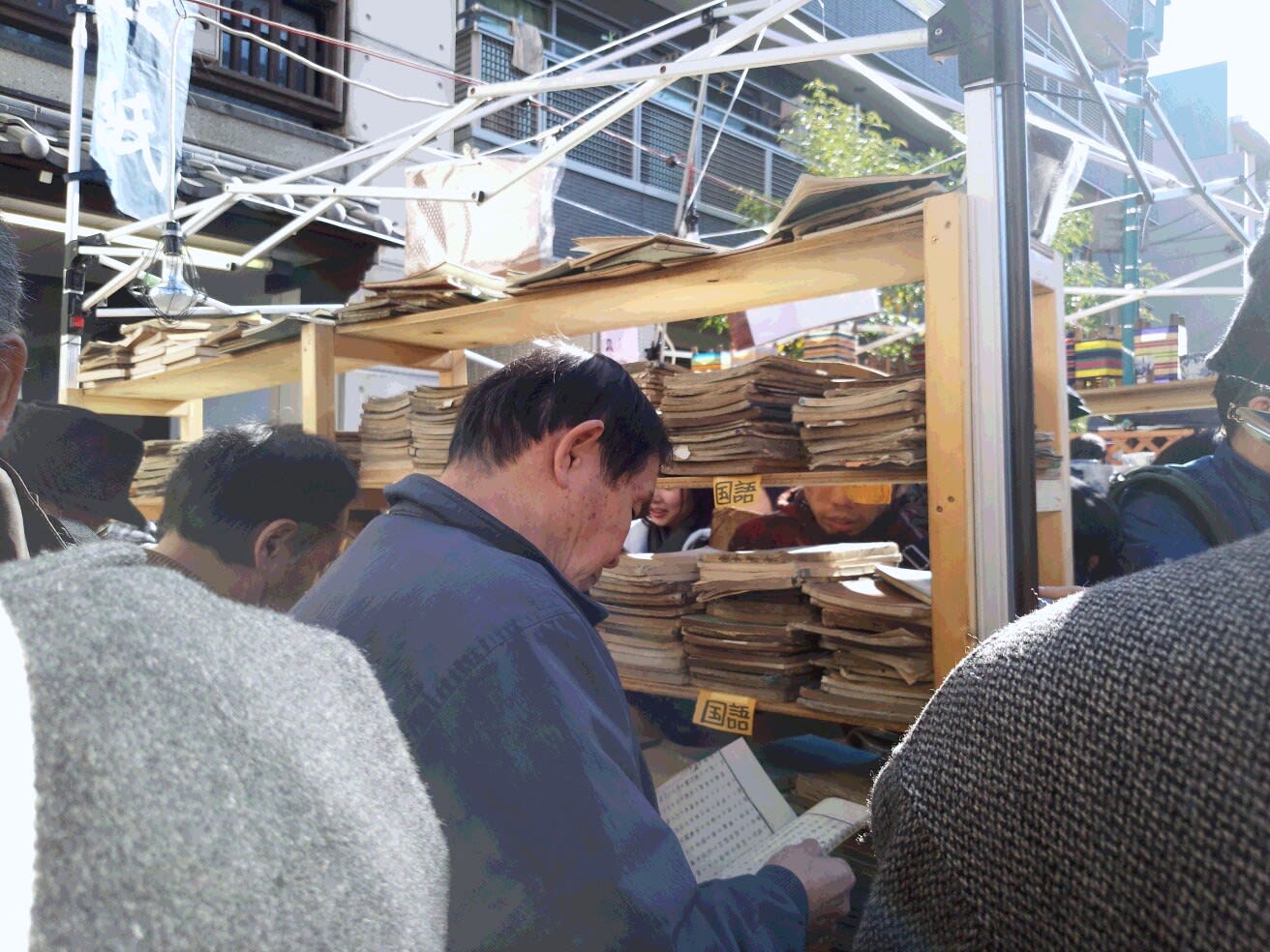

古文書を売っているお店も期待したのですが、戦前の教科書などが大量に積んであるお店があり、お客さんがかなり群がっていました。教科書はまあ、興味がないわけではないのですが、少しは持っているし、人が多くて、割って入って見る気にもなりませんでした。教科書以外もいろいろあったのかはわかりませんでした。

古銭を1枚100円くらいで売っている骨董屋さんもあって、ちょっとひかれましたが、なんとなく、周りがざわざわしていて落ち着かず、結局買いませんでした。

江戸~大正時代のお皿なども500円から数千円で売っていて、おもむきがあっていいな、と、ちょっとひかれましたが、相場がよくわからないし、衝動買いはしませんでした。

昔は農具市でもあったため、今でものこぎりとか刃物系を売っているお店もあり、写真のお店も、さまざまな刃物と、高価な砥石などを売っていました。

「弥生土器」も売っていましたけど・・・他のお客さんも笑っていましたが、あれはちょっと弥生時代のには見えませんでした。

買ったのは、ハニどらという生はちみつの入ったどら焼き、北海道のお店で半額になっていた昆布、乾燥しじみのパック、でした。端数はおまけしてくれたのがうれしかったです。めったに出店で買い物などしませんし。

ボロ市の時にしか売らない「代官餅」は、ネット上で、40分並んで買った、という人がいるのを見ましたし、一応現地を見た時もものすごい長蛇の列でしたので、やめました。並ぶ根性がなければ、平日開催の時にでも買うのが正解でしょうか。

今回初めてのボロ市でしたし、どんなものかをざっと見るのと、古文書・骨董品の掘り出し物をめあてにしていたので(初日にでも行かなきゃ売れちゃいますかね)、買い物は控え目に、帰って来ました。それにしても人出がすごくて、なかなか前にも進めず、なんだかんだで3時間弱の時間が経過していました。

本当ににぎわいがあって、お客さんも購買意欲が高く、興味津々でお店を見て回っていて、どのお店も必ず売れただろうと思います。

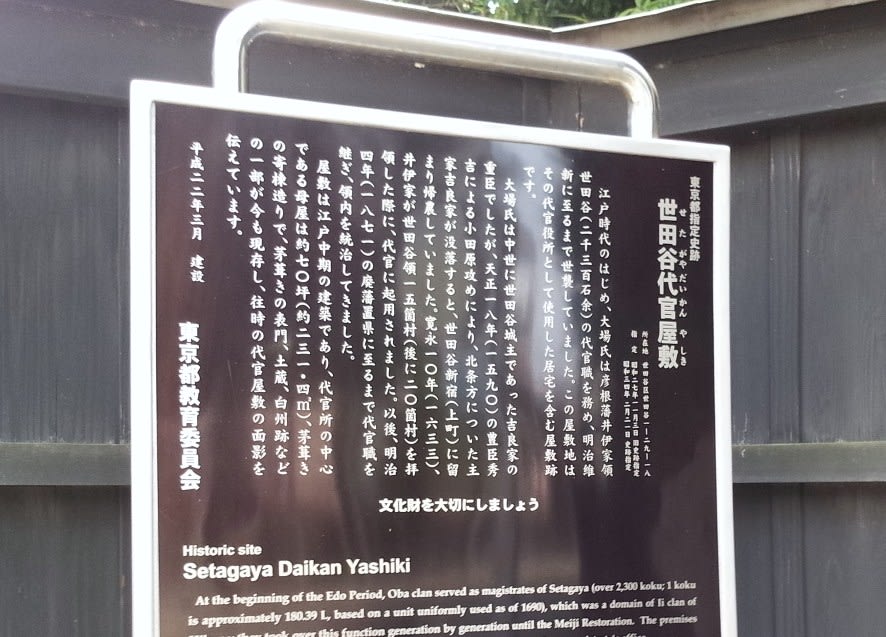

世田谷の代官屋敷は、昨夏見学していました。

江戸中期の建築で、世田谷の代官職を務めていた大場氏の屋敷で、代官役所としても使用されていたものです。

7月見学時の写真。

広々とした縁側?

そばに世田谷郷土資料館があり、今日は見ませんでしたが、夏に見ました。代官屋敷も資料館も無料です。

以前こちらで紹介した野毛大塚古墳からの出土品などが展示してあります。

「せたがやホタル祭りとサギ草市」(7月中旬~下旬の土・日曜2日間)というものがあるのを昨年の初夏に知り、そういえばサギ草ってかわいい可憐な花だよなと思い出させられ、サギ草買いたいし、ホタルも見られるなんて、魅力的なお祭りじゃないか、と思って、行きたくなったのです。ちょうど奈良にスクーリングに行く頃にあたっていたので行けず、その前の週(7月12日)に代官屋敷と郷土資料館を訪れました。

http://www.rurubu.com/season/summer/hotaru/detail.aspx?SozaiNo=130019

そういえば、サギ草についてはこの地域では悲しい伝説が残っているようで、資料館でも解説を見たような記憶があります。結構むごい話だったような・・・

代官屋敷も資料館も無料ですし、展示もよかったと思いますので、一見の価値はあります。

ボロ市の際に訪れてみるとよいでしょう。

そういえば、7月に代官屋敷と郷土資料館に行った帰りに、目黒区のパーシモンホールでホタル観賞会があるのを見られないかなと立ち寄ったのですが、すでに満員御礼で入れずに帰って来たのを思い出しました。

都内でも、似たような時期にちらほらとホタル鑑賞ができる場所・イベントがあるようですが、そんなわけで、目黒・世田谷あたりでは、ホタルを見るにも行列に並んだりと結構大変みたいですねというお話でした。これで、夏に見たもののトピックも一つ、ボロ市と合わせて整理させてもらいました。

今日はこんなところで。

追記:1月14日〆切の奈良大通信教育の卒論は、なんとか提出し、受領確認のハガキも届きましたので、とりあえず一安心です。これを書こうと思っていたのに抜けてしまいました。

追記その2(1/17):日本史教員でありながら、昨日は今年のセンター試験問題を見ないで記事を書いていたのですが、さっきざっと問題を見たら、世田谷ボロ市起源の北条氏の楽市・六斎市について出題されているではないですか!(第3問・16番)

出題した人は、今年のセンター試験がボロ市の日にあたっているのを知っていて、遊び心で出したのかな・・・?などとふと思ってしまいました。上で引用したパンフレットに、一の日と六の日で六斎市と書いてありましたね。

教科書だけでなく日常生活見るもの聞くものにアンテナを張り巡らせていると、いろいろと有機的に結びつく出来事があるものですね。

以上、ボロ市とセンター試験も無関係ではありませんでした、という話でした。

そもそも日本史教員ならセンター試験問題はすぐチェックしなさい、という話ですよね。

☆ にほんブログ村

にほんブログ村

15日未明に起きたスキーバス転落事故も本当に痛ましいことになってしまいました。ちょうど、センター試験による大学休みを利用してスキーに出かけたのでしょうか。私が前の学校で担任していた生徒なども、今ちょうど大学生で同じ年頃なので、まさか乗車していなかっただろうかとどきどきしました。死亡者の中にはいないようですが・・・大学生になると、それぞれ活動範囲は大きく広がって、世界中を飛び回っているようで、そのアクティブさはすばらしいことですが、事件・事故には遭わないようにと願っています。

今回の事故によって、シートベルトの着用の重要性を、深く認識させられました。明日17日は、阪神淡路大震災から21年という日でもあります。過去の教訓を生かして、予測できる危険はできるだけ回避しなければいけませんね。

そんなことを考えながらも、今日、世田谷ボロ市に行って来ました。遠くはない所に住んでいるのですが、一度も行ったことがありませんでした。開催日が、曜日にかかわらず、毎年12月15・16日、1月15・16日と決まっているので、平日に当たるとなかなか行けません。今年は土曜日にも当たったし、今後いつ行けるかもわからないので、行ってみることにしました。

ボロ市には古文書なども出ているという情報を見たことがあるので、そういったものや、掘り出し物の骨董品・授業で使えそうな昔のもの、があるのを期待して、行ったのです。

ボロ市は、「430年以上の歴史を持つフリマ」などと形容されています。食べ物屋さんはもちろん、骨董品、着物、雑貨、植木などの露店700店ほどが出店しています。東京都の「無形民俗文化財」になっているようです。

「ボロ市」の名の由来は、パンフレットによると、

「戦国時代に楽市として世田谷新宿に開かれた市は、徳川時代になって市町(いちまち)とという名のもとに開かれていましたが、後に農家の作業着のつくろいや、草鞋に編み込むボロが安く売られるようになって、いつとはなしにボロ市の名が生まれました。

ことに草鞋をボロといっしょに編み込むと何倍も丈夫になるというので、農民は争って買いました。農家にとって農閑期の夜なべの草鞋作りは、大切な現金収入の副業だったのです。」

とのことで、農閑期の草鞋作りのために必要なボロを売る市が始まりだったんですね。12月・1月に開催されるのは、農閑期だからなのですね。

さらに、パンフレットによると、

「ボロ市のはじまりは、遠く430年の昔に開かれた楽市にさかのぼります。当時関東地方を支配していた小田原城主北条氏政は、世田谷城主吉良氏朝の城下町である世田谷新宿に、天正6年(1578年)に楽市を開きました。楽市と言うのは、市場税を一切免除して自由な行商販売を認めるというもので、毎月一の日と六の日に月6回開いていたので六斎市ともいいました。」

その後、北条氏が秀吉に滅ぼされ、江戸時代になって楽市はなくなりましたが、農具市・古着市・正月用品市として市が続けられてきたということのようです。

開催場所は、世田谷代官屋敷を中心としたエリアで、世田谷線の上町か世田谷駅が最寄り駅です。

代官屋敷前の様子です。

私は三軒茶屋から世田谷線に乗って世田谷駅で降りてボロ市会場に行きました。

土曜日だけあって、ものすごい人波でした。立ち止まってゆっくり見ている余裕はあまりありません。

骨董品のお店もそこそこ、着物の帯などを売っているお店も結構ありました。

全国のおいしそうな食べ物の屋台も来ていました。

古文書を売っているお店も期待したのですが、戦前の教科書などが大量に積んであるお店があり、お客さんがかなり群がっていました。教科書はまあ、興味がないわけではないのですが、少しは持っているし、人が多くて、割って入って見る気にもなりませんでした。教科書以外もいろいろあったのかはわかりませんでした。

古銭を1枚100円くらいで売っている骨董屋さんもあって、ちょっとひかれましたが、なんとなく、周りがざわざわしていて落ち着かず、結局買いませんでした。

江戸~大正時代のお皿なども500円から数千円で売っていて、おもむきがあっていいな、と、ちょっとひかれましたが、相場がよくわからないし、衝動買いはしませんでした。

昔は農具市でもあったため、今でものこぎりとか刃物系を売っているお店もあり、写真のお店も、さまざまな刃物と、高価な砥石などを売っていました。

「弥生土器」も売っていましたけど・・・他のお客さんも笑っていましたが、あれはちょっと弥生時代のには見えませんでした。

買ったのは、ハニどらという生はちみつの入ったどら焼き、北海道のお店で半額になっていた昆布、乾燥しじみのパック、でした。端数はおまけしてくれたのがうれしかったです。めったに出店で買い物などしませんし。

ボロ市の時にしか売らない「代官餅」は、ネット上で、40分並んで買った、という人がいるのを見ましたし、一応現地を見た時もものすごい長蛇の列でしたので、やめました。並ぶ根性がなければ、平日開催の時にでも買うのが正解でしょうか。

今回初めてのボロ市でしたし、どんなものかをざっと見るのと、古文書・骨董品の掘り出し物をめあてにしていたので(初日にでも行かなきゃ売れちゃいますかね)、買い物は控え目に、帰って来ました。それにしても人出がすごくて、なかなか前にも進めず、なんだかんだで3時間弱の時間が経過していました。

本当ににぎわいがあって、お客さんも購買意欲が高く、興味津々でお店を見て回っていて、どのお店も必ず売れただろうと思います。

世田谷の代官屋敷は、昨夏見学していました。

江戸中期の建築で、世田谷の代官職を務めていた大場氏の屋敷で、代官役所としても使用されていたものです。

7月見学時の写真。

広々とした縁側?

そばに世田谷郷土資料館があり、今日は見ませんでしたが、夏に見ました。代官屋敷も資料館も無料です。

以前こちらで紹介した野毛大塚古墳からの出土品などが展示してあります。

「せたがやホタル祭りとサギ草市」(7月中旬~下旬の土・日曜2日間)というものがあるのを昨年の初夏に知り、そういえばサギ草ってかわいい可憐な花だよなと思い出させられ、サギ草買いたいし、ホタルも見られるなんて、魅力的なお祭りじゃないか、と思って、行きたくなったのです。ちょうど奈良にスクーリングに行く頃にあたっていたので行けず、その前の週(7月12日)に代官屋敷と郷土資料館を訪れました。

http://www.rurubu.com/season/summer/hotaru/detail.aspx?SozaiNo=130019

そういえば、サギ草についてはこの地域では悲しい伝説が残っているようで、資料館でも解説を見たような記憶があります。結構むごい話だったような・・・

代官屋敷も資料館も無料ですし、展示もよかったと思いますので、一見の価値はあります。

ボロ市の際に訪れてみるとよいでしょう。

そういえば、7月に代官屋敷と郷土資料館に行った帰りに、目黒区のパーシモンホールでホタル観賞会があるのを見られないかなと立ち寄ったのですが、すでに満員御礼で入れずに帰って来たのを思い出しました。

都内でも、似たような時期にちらほらとホタル鑑賞ができる場所・イベントがあるようですが、そんなわけで、目黒・世田谷あたりでは、ホタルを見るにも行列に並んだりと結構大変みたいですねというお話でした。これで、夏に見たもののトピックも一つ、ボロ市と合わせて整理させてもらいました。

今日はこんなところで。

追記:1月14日〆切の奈良大通信教育の卒論は、なんとか提出し、受領確認のハガキも届きましたので、とりあえず一安心です。これを書こうと思っていたのに抜けてしまいました。

追記その2(1/17):日本史教員でありながら、昨日は今年のセンター試験問題を見ないで記事を書いていたのですが、さっきざっと問題を見たら、世田谷ボロ市起源の北条氏の楽市・六斎市について出題されているではないですか!(第3問・16番)

出題した人は、今年のセンター試験がボロ市の日にあたっているのを知っていて、遊び心で出したのかな・・・?などとふと思ってしまいました。上で引用したパンフレットに、一の日と六の日で六斎市と書いてありましたね。

教科書だけでなく日常生活見るもの聞くものにアンテナを張り巡らせていると、いろいろと有機的に結びつく出来事があるものですね。

以上、ボロ市とセンター試験も無関係ではありませんでした、という話でした。

そもそも日本史教員ならセンター試験問題はすぐチェックしなさい、という話ですよね。

☆