小野神社の近くに、落川遺跡という4世紀末から14世紀にかけての遺跡(集落跡)があり、そこも見る予定でした。小野神社に先に行くつもりだったのですが、道をちょっと間違えて、多摩川の土手で少し放浪したりしながら、先に落川遺跡を見ることにしました。

落川遺跡は、都営アパート?に隣接した公園として整備されていて、子どもが二人ほど、サッカーをして遊んでいました。

ちなみにここは日野市。小野神社は多摩市。多摩川の向こうは府中市、という各市の境界の地にあります。

その平らな公園の地表に、ここにどういう住居があった、という小さな表示板が埋め込まれていました。また来る必要があるだろう、と考え、とりあえず写真だけ撮って、先を急ぐことにしました。このあたりで出たどんな考古遺物を調べたいのかは、やはり内緒にしておきましょう。

ここから300mくらいで、小野神社です。

南向きと西向きの入り口(鳥居)だったと思います。

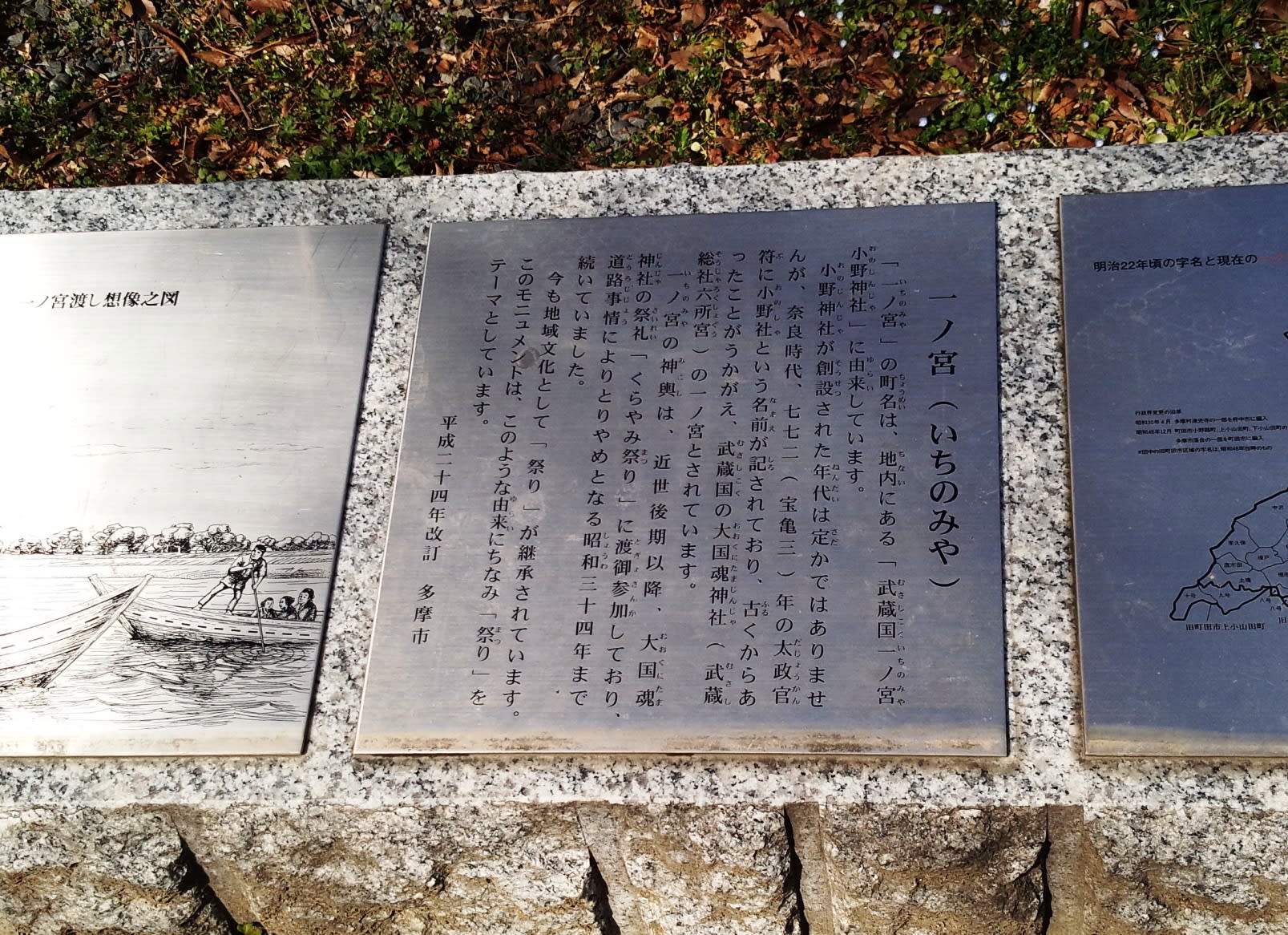

西向きの方が、大きく立派な石柱に「武蔵一之宮 小野神社」の文字。

こちらが南向きの小さめの鳥居で、横の石柱には「延喜式内 小野神社」の文字。

どちらの鳥居にも菊の花びら16枚の紋が鳥居に入っていました。

西側が正面ぽいのですが、西側から入ると、境内は広くて奥行きがありました。がらんとした空間。

祭神は、ホームページによると、

•天ノ下春命

•瀬織津姫命

しか書いていないのですが、境内にある掲示板を見ると、他にもたくさん書いてあるんです。

上の二つの神様の次に、

伊弉冉(イザナミ)尊

素戔嗚(スサノオ)尊

大己貴(オオナムチ)大神 つまり オオクニヌシ

瓊々杵(ニニギ)尊

彦火火出見(ヒコホホデミ)尊

倉稲魂(ウカノミタマ)命 ・・・女神でありいわゆるお稲荷さんのようです。

これらの神様の名前が列挙されていました。

私としては、スサノオやオオナムチが入っているのが興味深いです。それ以前に、上にある天ノ下春命や瀬織津姫命も興味ありますけど・・・

ウィキペディアの丸写しで恐縮ですが、天ノ下春命について、

「ウワハル・シタハル(天表春命・天下春命)」とウィキペディアにはまとめて記述があり、

『先代旧事本紀』(「天神本紀」)によると、八意思兼神の御子神で、饒速日命が天磐船に乗って天降った時、護衛として随従した32柱の神のうちの2柱。

天表春命(あめのうわはるのみこと)は信乃阿智祝部(しなののあちのほうりべ)等の先祖とされ、天下春命は天表春命の弟神と見られ、知々夫(ちちぶ)国造の先祖とされる。また大伴部氏の祖ともいわれる。

また、「天下春命は開墾の神として祀られる事が多い」とのこと。なるほど。

ここでもがらんとした空間で子どもが遊んでいましたが、拝殿前には参拝客はいませんでした。

建物に特徴はありませんでしたが、これだけの広々とした空間がとられているのは珍しいと思いました。恐らく、武蔵国一之宮とはいっても、あまり知られていないと思われるので参拝客が殺到するようには思えず、ちょっとさびしい感じもしました。

スポーティーな自転車に乗った二人組が、ツーリングの途中の経路として小野神社を目標としていたのか、「ここが一の宮なのか?」と拍子抜けしたようなニュアンスで話しながら外の道を走り抜けて行きました。そう感じるのも無理はないです。ちょっと残念ですけどね。

私は、奈良の飛鳥にもロマンを感じるように、ここにもロマンに似たような、さまざまな思いをかきたてられるような感覚を得ていました。それは、さる考古遺物が近くから出ていることもあって、例えば明治に造られた靖国神社などとは違って、ここはとてつもなく古くからの祭祀が行われていたということが考えられるからです。もちろん、多摩川の氾濫があったでしょうから、この神社の位置が昔からここだったというのではないかもしれませんが、このあたりであったでしょう。

境内にたたずんでいると、ねこさんが悠然と登場。

結構フレンドリーな雰囲気も醸していました。

私の目の前でユーモラスに爪とぎを始めたり、なでても拒むこともなく、のんびりしていました。

よい場所なんでしょうね。

神社の横に水路がありました。子供が水路で魚とりじゃないでしょうけど、遊んでたような・・・冬でしたが、他の場所との勘違いだったか、いずれにせよ、確かに遊んでいる場所がありました。

私が自分の調べ物で訪れる場所には近くに川やこうした水路がある所が多いです。

私なりに、収穫を感じながら帰途に就きました。

延喜式内社であることから平安時代にあったことは確実ですが、神社の名前がどうであったかとかそういうことは別にして、このあたりで4~6世紀頃から祭祀が行われていたことも考えられるのではないかという考えをあたため中です。

そういうわけで、このブログはタグが一つしかつけられないので、前の記事は「平安時代」のタグですが、自分の覚え用としても、「古墳時代」のタグとして整理しておきます。

それでは今日はこのへんで。

☆ にほんブログ村

にほんブログ村

落川遺跡は、都営アパート?に隣接した公園として整備されていて、子どもが二人ほど、サッカーをして遊んでいました。

ちなみにここは日野市。小野神社は多摩市。多摩川の向こうは府中市、という各市の境界の地にあります。

その平らな公園の地表に、ここにどういう住居があった、という小さな表示板が埋め込まれていました。また来る必要があるだろう、と考え、とりあえず写真だけ撮って、先を急ぐことにしました。このあたりで出たどんな考古遺物を調べたいのかは、やはり内緒にしておきましょう。

ここから300mくらいで、小野神社です。

南向きと西向きの入り口(鳥居)だったと思います。

西向きの方が、大きく立派な石柱に「武蔵一之宮 小野神社」の文字。

こちらが南向きの小さめの鳥居で、横の石柱には「延喜式内 小野神社」の文字。

どちらの鳥居にも菊の花びら16枚の紋が鳥居に入っていました。

西側が正面ぽいのですが、西側から入ると、境内は広くて奥行きがありました。がらんとした空間。

祭神は、ホームページによると、

•天ノ下春命

•瀬織津姫命

しか書いていないのですが、境内にある掲示板を見ると、他にもたくさん書いてあるんです。

上の二つの神様の次に、

伊弉冉(イザナミ)尊

素戔嗚(スサノオ)尊

大己貴(オオナムチ)大神 つまり オオクニヌシ

瓊々杵(ニニギ)尊

彦火火出見(ヒコホホデミ)尊

倉稲魂(ウカノミタマ)命 ・・・女神でありいわゆるお稲荷さんのようです。

これらの神様の名前が列挙されていました。

私としては、スサノオやオオナムチが入っているのが興味深いです。それ以前に、上にある天ノ下春命や瀬織津姫命も興味ありますけど・・・

ウィキペディアの丸写しで恐縮ですが、天ノ下春命について、

「ウワハル・シタハル(天表春命・天下春命)」とウィキペディアにはまとめて記述があり、

『先代旧事本紀』(「天神本紀」)によると、八意思兼神の御子神で、饒速日命が天磐船に乗って天降った時、護衛として随従した32柱の神のうちの2柱。

天表春命(あめのうわはるのみこと)は信乃阿智祝部(しなののあちのほうりべ)等の先祖とされ、天下春命は天表春命の弟神と見られ、知々夫(ちちぶ)国造の先祖とされる。また大伴部氏の祖ともいわれる。

また、「天下春命は開墾の神として祀られる事が多い」とのこと。なるほど。

ここでもがらんとした空間で子どもが遊んでいましたが、拝殿前には参拝客はいませんでした。

建物に特徴はありませんでしたが、これだけの広々とした空間がとられているのは珍しいと思いました。恐らく、武蔵国一之宮とはいっても、あまり知られていないと思われるので参拝客が殺到するようには思えず、ちょっとさびしい感じもしました。

スポーティーな自転車に乗った二人組が、ツーリングの途中の経路として小野神社を目標としていたのか、「ここが一の宮なのか?」と拍子抜けしたようなニュアンスで話しながら外の道を走り抜けて行きました。そう感じるのも無理はないです。ちょっと残念ですけどね。

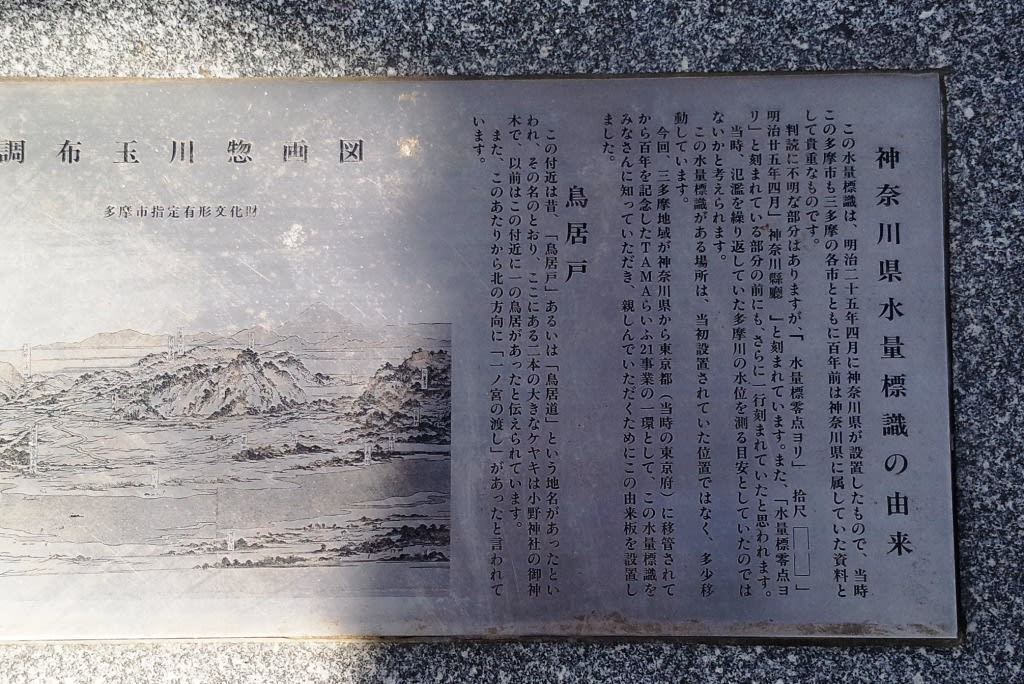

私は、奈良の飛鳥にもロマンを感じるように、ここにもロマンに似たような、さまざまな思いをかきたてられるような感覚を得ていました。それは、さる考古遺物が近くから出ていることもあって、例えば明治に造られた靖国神社などとは違って、ここはとてつもなく古くからの祭祀が行われていたということが考えられるからです。もちろん、多摩川の氾濫があったでしょうから、この神社の位置が昔からここだったというのではないかもしれませんが、このあたりであったでしょう。

境内にたたずんでいると、ねこさんが悠然と登場。

結構フレンドリーな雰囲気も醸していました。

私の目の前でユーモラスに爪とぎを始めたり、なでても拒むこともなく、のんびりしていました。

よい場所なんでしょうね。

神社の横に水路がありました。子供が水路で魚とりじゃないでしょうけど、遊んでたような・・・冬でしたが、他の場所との勘違いだったか、いずれにせよ、確かに遊んでいる場所がありました。

私が自分の調べ物で訪れる場所には近くに川やこうした水路がある所が多いです。

私なりに、収穫を感じながら帰途に就きました。

延喜式内社であることから平安時代にあったことは確実ですが、神社の名前がどうであったかとかそういうことは別にして、このあたりで4~6世紀頃から祭祀が行われていたことも考えられるのではないかという考えをあたため中です。

そういうわけで、このブログはタグが一つしかつけられないので、前の記事は「平安時代」のタグですが、自分の覚え用としても、「古墳時代」のタグとして整理しておきます。

それでは今日はこのへんで。

☆