生誕250年は終わってしまいましたが、ベートーヴェンは引き続き聴いていきます。

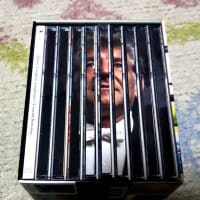

朝比奈氏の最後の「全集」より・・・。

ベートーヴェン/交響曲第7番

同/序曲「レオノーレ」第3番

朝比奈隆指揮

大阪フィルハーモニー交響楽団

1999年1月31日(交響曲)、1995年11月17日(序曲)、いずれも京都コンサートホールにて(ライヴ)

EXTONレーベルから各曲2種の演奏を収めた2枚組シリーズ(1番は3種収められていました)から7番を聴きました。

2000年9月の大阪でのライブと、上記の通り京都でのライヴの2種ですが、今回は京都ライヴについての漠っとした感想です。

氏の7番は、92年盤について以前書きましたが、こちらもほぼ同様のスタイルです。

反復完全履行で全曲に45分ほど費やしています。

第1楽章の序奏では弦の鳴りっぷりもさることながら、長く伸ばしているだけ(?)の金管木管がものすごい実在感で迫ってきます。

その密度の濃さはそのまま主部に受け継がれ、遅い目テンポによってフレーズの切れ目変わり目まで力を抜かずに吹ききる(弾ききる)様はまさに独特。

聴いていて充実感いっぱいです。

第1楽章がそんなだからか、第2楽章はやや淡白な印象でした。

が、しかし、第3楽章の特にトリオは何度でもリピートしてほしいくらい、やみつきになる豪快さ。

ここはこうでなくちゃ。

終楽章も、もう何と言っていいのか分からないくらい素晴らしいので書きません(?)。

下品な「ブラボー」以外は文句なしの名盤であります。

「レオノーレ」の方もすばらしい。

序奏の、まるで第4交響曲の序奏のような陰影の濃さ。

主部に入ったところのヴィオラの刻みに乗っかったテーマは他の演奏では聴いたことがないワクワク感に満ちていました。

展開部の寄せては返すオスティナートからトランペット・ソロ登場までの緊迫感も見事。

最後は期待を裏切らない熱狂でした。

朝比奈隆のディスクは「全部集める」と決めているわけではありませんが、「全部、一度は聴きたい」ということで、手元にかなりあります。

最近の某タワーなんとかがさかんに高音質盤で再発売しているのも、いつの間にかけっこう揃ってきました。

まあね、人生、聴きたいものを聴かなくちゃ(?)。

朝比奈氏の最後の「全集」より・・・。

ベートーヴェン/交響曲第7番

同/序曲「レオノーレ」第3番

朝比奈隆指揮

大阪フィルハーモニー交響楽団

1999年1月31日(交響曲)、1995年11月17日(序曲)、いずれも京都コンサートホールにて(ライヴ)

EXTONレーベルから各曲2種の演奏を収めた2枚組シリーズ(1番は3種収められていました)から7番を聴きました。

2000年9月の大阪でのライブと、上記の通り京都でのライヴの2種ですが、今回は京都ライヴについての漠っとした感想です。

氏の7番は、92年盤について以前書きましたが、こちらもほぼ同様のスタイルです。

反復完全履行で全曲に45分ほど費やしています。

第1楽章の序奏では弦の鳴りっぷりもさることながら、長く伸ばしているだけ(?)の金管木管がものすごい実在感で迫ってきます。

その密度の濃さはそのまま主部に受け継がれ、遅い目テンポによってフレーズの切れ目変わり目まで力を抜かずに吹ききる(弾ききる)様はまさに独特。

聴いていて充実感いっぱいです。

第1楽章がそんなだからか、第2楽章はやや淡白な印象でした。

が、しかし、第3楽章の特にトリオは何度でもリピートしてほしいくらい、やみつきになる豪快さ。

ここはこうでなくちゃ。

終楽章も、もう何と言っていいのか分からないくらい素晴らしいので書きません(?)。

下品な「ブラボー」以外は文句なしの名盤であります。

「レオノーレ」の方もすばらしい。

序奏の、まるで第4交響曲の序奏のような陰影の濃さ。

主部に入ったところのヴィオラの刻みに乗っかったテーマは他の演奏では聴いたことがないワクワク感に満ちていました。

展開部の寄せては返すオスティナートからトランペット・ソロ登場までの緊迫感も見事。

最後は期待を裏切らない熱狂でした。

朝比奈隆のディスクは「全部集める」と決めているわけではありませんが、「全部、一度は聴きたい」ということで、手元にかなりあります。

最近の某タワーなんとかがさかんに高音質盤で再発売しているのも、いつの間にかけっこう揃ってきました。

まあね、人生、聴きたいものを聴かなくちゃ(?)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます