流行は、社会現象の中でも、最も注目すべきものといえる。言葉、音楽、ファッションに限らず、あらゆるものの普及には流行が関わっている(部分的・局所的であれ)と見ることができる。私は、現存するすべてのものが、機能性・必要性をさしおいて、歴史上のある時期に流行することによって、現在在り得る形として残っている、という見方を捨てるべきではないと思っている。

とはいえ流行というのはわかり難い現象である。ここで仮に「ひらがな」を例にして流行を説明してみたい。

文化史論的にいうと、

が流行現象にあたる。なかでも④が重要で、宗教は流行を利用することによって普及したともいえる。

②:誰かがひらがなを考え、使い始めた状態。この状態から流行するには、使っている人が高貴な人か有名人で、追従やあやかり心で周囲の人が真似をし出すことで起こる。

③:ひらがな表記が便利で、使いやすいことが認められた状態。この状態からは、いろいろな場面で目に止まりやすくなり、自発的に使い始めたり、人から勧められることで広まるという状態。

④:叙述・表現ともに成熟し、表記として定着した状態。表現物の充実、媒体の浸透、さらに優れた文学・逸話集が登場することによって爆発的に普及し定着する。

流行を起こそうという意図は現代の社会のいたるところで見ることができる。商売の成功には不可欠な現象だから、あからさまに煽ったり、芽生えかけの流行を利用したり、アンチキャンペーンは常套手段として、既成の流行に入り込む余地がないとなるとそれこそ手段など選んでいられない、それはもうみんな必死だ。

文化にはその維持に流行が欠かせないという側面がある。本当は流行が文化の一部というべきなのだが、流行の上に築かれた文化は流行が去れば崩壊する。均一な中では多様性を見つけにくいが、偏りの中でこそ高次での相容れないばかりの多様性が現出するのが文化だ。基盤が失われることで歴史から葬り去られた文化はいくらでもある。

一方の流行に乗ることは、他方の流行を捨てることでもある。だが、安易に流行に流されたとしても、それを安易に否定するだけでは面白くない。流行が生まれるのにはそれなりの理由があるはずだからだ。物事の存在する理由を突き止め、流れを見極めたところに歴史はあるもの。たとえば、ある流行がなかったと仮定してその後起こりうることを考えられるのは歴史を知ればこそだけれど、そういう想像する余地というか可能性とともに流行に浸れればより楽しめるだろうし、何より有意義なはずだ。

宝相華蒔絵経箱 滋賀・延暦寺 平安時代

宝相華唐草の円文、金銀の研出蒔絵

『原色日本の美術20』

規則性はうまくつなげれば連続性や広がりになる。また、同じ模様パターンがあると絵図に安定感が出る。

中心の花と周辺の花、間を埋める唐草から想像されるのは、広がりか房だろう。どちらともとれるところだが、この縁に円を描くことにより、まとまりをつけているように見えて、想像させるのはむしろ広がりのほう。

この構成だと重要なものを中心に配置したくなる。つまり主張を中央に置き、まわりを装飾にするはず。しかし、ここには簡単な花模様があるだけで、もっと別の意図を読み取らなければならない。

中央にあるのは何気ない花。花盛りの一面の草原を見るのではなく、一輪の花に注目することにより、一つの花も全体の草花に支えられて咲いているような印象、生命のつながりのようなものをこの図柄は感じさせてくれる。

宝相華は仏教系の装飾らしいので、仏教的な輪廻の教えを表しているのかもしれない。違うだろうけれど。

歴史、文化、何事にも成り立ちというものがある。

この成り立ちを歴史といい、そして歴史を成り立たせているものを文化という、のだと思う。その文化にも成り立ちがあり、それを歴史として扱うことはもちろん、文化の歴史を成り立たせているものすなわち文化の文化も、歴史を学ぶうえでは考慮すべきであろう。

では、文化を成り立たせるものとは何か? それが人の歴史に伴うものであれば、答えは"人"である。人の何がと問うならば、有史以降に限定するならそれは、人がいて社会ができて言葉を使うようになった後ということで、答えは"文字"ということができると思う。

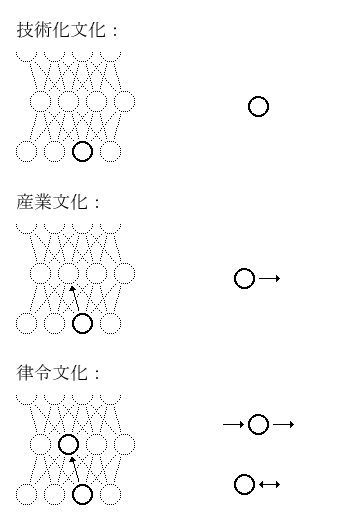

そこで有史以降の文字の文化の成り立ちをこう分類してみた。

・技術化文化

・産業文化

・律令文化

・宗教文化

・資本主義文化

私はこれらを総じて外部記憶文化と呼んでいる。人類は外部記憶を利用することにより文明を拓き、産業を普及させ、法律を治め、宗教を浸透させ、資本主義的運営で現在の国家社会を築いた。それぞれは人が物事に取り組む段取り、基礎的な発見・探求 → 利用・表現・発信 → 理論化と周知 → 応用・発展的運用 → 合理化と再生産的普及へといたる、いわば人が歴史をつくる段取りを表している。

なぜこうなるのかというと、人の認識がこうなっているからというほかない。というか、歴史が与えられた情報で人がどう認識するかの説明であるべきなのだ。歴史に人でないものを介入させるのは間違いだというのは重要な考えだ。

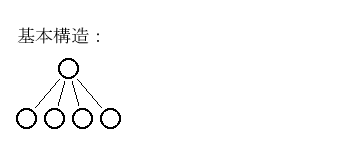

私のイメージする文化史は次のように模式化される。私は二元論を人の認識をよく表す考え方だと思う。

この考え方のもとでは、歴史のどこをどう切り取っても、この基本構造が現われると考えなければならない。歴史を知るとはこの構造を見つけることだとも言える。

有記のいわゆる歴史は、それ以前の人の歴史から引き継がれた文字の文化つまり外部記憶文化として大別できる。さらに考えを進めるならば、歴史はもっと大きな分類のなかで、人類の起源、生物の起源、地球の起源、宇宙の起源まで到達しうる。しかしそれを語るには必要な情報が揃っていなければならない。発掘発見されたものだけで過去を探るには限界がある。失われた過去を補うには文化をもってするしかない。すべてのものには成り立ちがある。成り立ちを掘り下げ発祥順に並べたものが歴史だが、どこに並べどう繋いだらいいかを考えるのに文化の視点は欠かせない。その文化を成り立たせているのは人。人の成り立ちを知ることは、歴史を知るうえでの最も重要な鍵といえるかもしれない。

歴史は人がどう考えるかでしかないのかもしれないが、考え方しだいでわかるようになることはまだまだあるのだ。