Dr.Yさんが新しい動画を配信してくださいました。

今回は、ビシッとブレずに生きるコツをお話してくださっています♡

筋の通った生き方:芯が強く軸がブレずに生きるコツ

動画説明欄より転載。赤、リンク、画像、おばさん追記。青、おばさんつぶやき。********************

筋の通った生き方とは、首尾一貫とした物の考え方ができる人を指しますが、他人の意見を聞き入れず、我が道を行くような頑固者のことを指す訳ではありません。 軸がぶれずに生きている人は、「自分が何故そのような行動をとるのか?」その理由を周りの人に対して、胸を張って申し開きができるような生き方をしています。如何なる状況に置かれようとも、自らの信念を貫き通し、自分の役割を黙々と果たしていきます。

〈おばつぶやき〉

先生、ご自身がお手本を示してくださっています♡

あーすてき♡Dr.Yさん。

決して頑固者という訳ではなく、他人の意見を謙虚に聴き入れ、それを踏まえた上で総合的に判断し、最終的には自らの責任に於いて、大義名分に基づいて行動します。このように、筋の通った生き方をする人とは、強さと優しさをかねそなえた、誠実で責任感のある人のことを指します。

人間は、自分の行動の背景に、欲望や恐怖などが見え隠れしている場合には、「自分が何故そのような行動をするのか?」という行動の理由を、後ろめたさ故に公言することはできません。そのような人たちは、その場その場で自分の立場を守るような行動している為に、首尾一貫した行動をとることができません。ですから、公の場で行動の理由を聞かれたとしても、自分の正当性を主張しつつ、はぐらかすような形で、お茶を濁すことしかできないのです。

〈おばつぶやき〉

あー!こういうの、あいつらの記者会見でよく見るよね?!

こういう感じだから、みんな批判したくなるのよ!

それに対して、自分の人生の目的は何であるか?という信念を持ち、そして、自分の役割とは何なのか?ということを、常に考えて行動する人は、自分が何故そのような行動をするのか?行動の理由を常に公言することができるのです。

〈おばつぶやき〉

そうだよ。権力者にかしづいているようなヤカラは自分の軸がないんだ。

ちょっとはDr.Yさんと高倉健さんを見習いなさい!ガースー!

人間という生き物は、他人の言動が矛盾している場合には、そのことに簡単に気付くことができるのに、自分の言動の矛盾にはなかなか気付くことができない生きものです。というよりも、自己矛盾に気付こうとしないのが、人間の弱さなのかも知れません。 私たちは、筋の通った生き方をするように心がけ、正々堂々と胸を張り、凛として立つような、公明正大な生き方をしたいものです。 本日は、どのようにしたら、筋の通った生き方、即ち、芯が強く軸がブレずに生きるコツについてお話ししたいと思います。

筋の通った生き方をしている人は、人生の目的、即ち「自分が何の為に生きているのか?」ということをしっかりと自覚し、それに反しないような生き方を心がけています。 Dr.Yは、「様々な体験を通して学び人間として成長すること」を人生の目的と考えています。

〈おばつぶやき〉

わたしの人生の目的ってなんだろう?

わたしは、ただ、縛られたくないの。

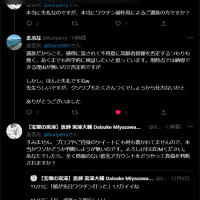

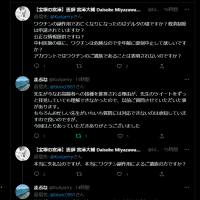

こんなのに。だって不当じゃん。ペテンなんだもん。昨日、手口バラしちゃったwバカらしくなっちゃう。

それをご賛同いただける人に叫んでるの。毎日、ブログで。

こんなのから自分を解放して自由にいたいの。それが自分の目的のような気がする。

そして自分の役割をしっかりと果たすべく、常に自分がどのように行動すべきかを考え、理想とする人間が進むべき行動を選択しています。 人間社会の中で生活しており、それぞれの人に社会の中で果たすべき役割があります。 教師は生徒を教育することが役割であり、警察官は市民を守ることが役割です。社長には会社を守り、従業員を守るという役割があります。従業員は職務を遂行することで会社を守り、自分の家族を守る役割があります。

〈おばつぶやき〉

役割は・・・、ただのおばさんです。

そうかぁ、、だからこんな「あいつら」の話、おおっぴらに言えるんだよね?

自分をあいつらから解放するには、社会的地位のなにもない、何者でもない、ただのおばさんでいるのが一番都合がいいわけだw

親は子供を保護しながら、しっかりと育てる役割があります。子供は親の保護を受け、親の意見を聞きながら、社会の中で自立できるように学ぶという役割があります。このような、社会的な立場による役割に関しては、冷静に考えれば、誰もが理解することができます。 しかし、このような大まかな役割以上に大切なのが、現場での個々の人の役割なのです。 ある男性は、会社での部長としての役割があり、家では夫としての役割、父親としての役割、地域の中での町内会の役員としての役割など、様々な役割を担っています。しかし、この役割同士がお互いにかち合ってしまうこともあり、どの役割を優先すべきか?という問題も生じることから、社会の現場に於いて個々の役割をどのように果たすべきなのか?ということがとても重要になってきます。 また、職場に於いても、家庭内に於いても、仕事の量やタイミング、そして健康状態など様々な要因を考慮しつつ、負担が特定の人に偏らないようにする為にも、その時点時点で各スタッフの果たすべき役割は流動的に変化します。 このように、状況によって流動的に変化する役割というものを、私たちはどのように捉えて役割を果たして行けば良いのでしょうか?

この機会に、役割とは何か?という、役割に対する定義をしっかりと再認識しておく必要があります。 自分の役割とは、「自分がそうすることで、自分を含めた周りの人たちの幸せにつながること」と、ご理解頂ければ結構です。 自分が行動することにより、周りの人たちが幸せになることは、自分の役割であると考えるべきです。しかし、自分を犠牲にして周りの人たちのために尽くす行為は、役割ではありません。自分を犠牲にして行動しているうちに、負担が重なって自らが立ち行かなくなり、結果的に周りに迷惑をかけることになるからです。

〈おばつぶやき〉

そうなの。我慢しても、どうせ崩壊するの。家庭崩壊、ひきこもり、夫婦不和、嫁姑問題、家庭内暴力、虐待、、会社の人間関係も?、、いろんな問題あるけど、自分を犠牲にしてムリする行動パターンをとっていることが原因の一つだ。人の行動パターンはそう多くない。いつもいつも同じパターンを繰り返している。。

自分を犠牲にする癖のある人は

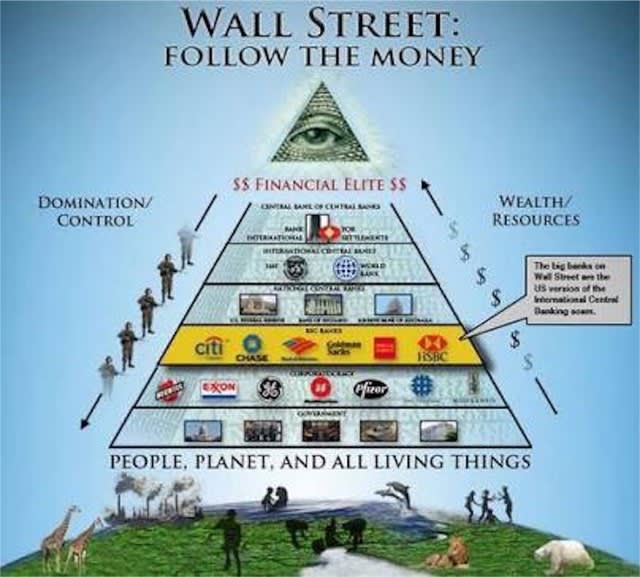

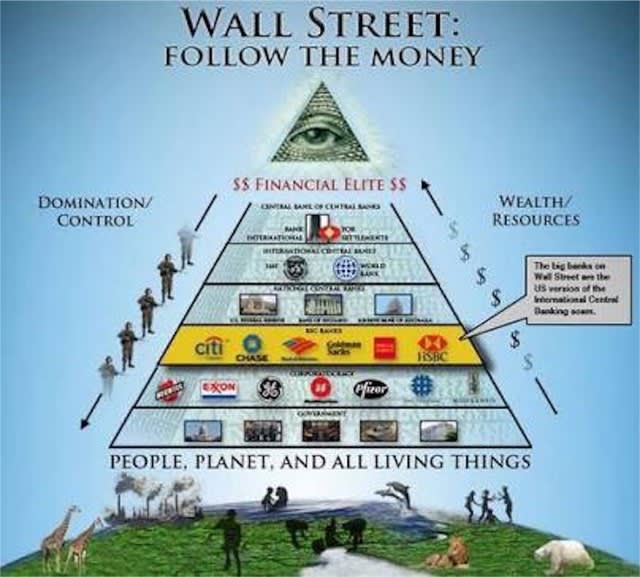

こういう支配に自ら入っていっているってことだ!

自分で自分を「あいつら」の下に置いているということだろう?自分を犠牲にするってことは。

でも、会社組織など、この社会は ピラミッド構造そのものでさ、やらなきゃいけない仕事があるわけだ。じゃあどうしたらいいの?ってことだよな?

ピラミッド構造そのものでさ、やらなきゃいけない仕事があるわけだ。じゃあどうしたらいいの?ってことだよな?

ピラミッド構造そのものでさ、やらなきゃいけない仕事があるわけだ。じゃあどうしたらいいの?ってことだよな?

ピラミッド構造そのものでさ、やらなきゃいけない仕事があるわけだ。じゃあどうしたらいいの?ってことだよな?そのため、「自分を含めた周りの人たちの幸せ」と定義しているのです。 このように、自分が犠牲になって、周りの人たちを幸せにする行為は偽善です。周りの人たちを幸せにすると同時に自分も幸せになる、即ちWin&Winとなるためにすべきことを、自分の役割と考えれば良いのです。

〈おばつぶやき〉

だから、ムリしないってことがものすごく大切なの。みんなが思っている以上に。

なるべく、疲れたら、自分の時間をとって、休んで、素に戻ることを意識して。

そうすると、元気がチャージされて、よし、料理するか!とか、子どもと遊ぼう!とか、自然にまたそんな気持ちが湧いてくるからね!

湧いてこなかったら、湧いてくるまで休む必要があるってことだよ。

それだけ、心がくたびれていたり、心がケガしてる状態だということだ。

人間はみんな対等なんだよ。

我慢して、相手に尽くそうなんて、しなくていいんだよ。本当は。

感情を理性で抑えつけなくても大丈夫なの - 丸顔おばさんのブログ

そうすると、元気がチャージされて、よし、料理するか!とか、子どもと遊ぼう!とか、自然にまたそんな気持ちが湧いてくるからね!

湧いてこなかったら、湧いてくるまで休む必要があるってことだよ。

それだけ、心がくたびれていたり、心がケガしてる状態だということだ。

人間はみんな対等なんだよ。

我慢して、相手に尽くそうなんて、しなくていいんだよ。本当は。

感情を理性で抑えつけなくても大丈夫なの - 丸顔おばさんのブログ

人間はどの人も、つねに対等なの。

どの人も、自分の心を中心にして生きていいの。それが大切なの。そうしていると、地球上で自分の果たす役割を自然に果たしていることになるの。

それを、自分を犠牲にしてると、相手の自由の領域もおかしていることになるの。

それだと自分の本当の役割が果たせず、相手が本来の役割果たすのも邪魔しちゃってるの↓。

例えば、子どものために自分を犠牲にしている親は、子どもの自由の領域(責任をとるべき領域)に入りすぎているの。そうするとお子さんの自立を妨げたり、お子さんの心や自然に湧き上がってくる意志を傷つけてしまったりするの。それが引きこもりや親子不和の原因であったりするの。

まさか、「自分を犠牲にする=子どもの心と意志を傷つける」、なんて思わないんだけど、そういう仕組みなの。われわれ人間って。

実は、会社や職場でも同じなの。

職務というものはもちろんあるけれど、本当は業務の責任は、つねに丁寧に話し合って決めるのが愛と平和と成功の秘訣なの。なるべく。だれがどこまで担当するか、担当できるか責任の範囲を話し合って決める。みんなが自分の心、体、事情を考慮して。これは毎日違うはずだ。この意識がある職場は働きやすいはずだ。

(いつも仕事をやりたくないのなら、自分を愛することが足りていないのかもしれない。仕事より自分を愛することをしなければならない。愛が満たされ癒されると、じつは自分の役割を果たすのは気持ちいいから勝手にやりたくなる。もしくは、やりたくないのは、その仕事は本来の自分のやるべき役割と大きくかけ離れているからなのかもしれないんだ。いずれにしても自分の感情を感じることで答えが分かるんだ)

あまりにも大きい組織はこれができない職場が多い。システマチックに、やらせるだけ。まるで機械の部品みたいに。代わりはいくらでもいるって感覚。だから、組織は大きければ大きいほどダメだと個人的には思っている。最後、崩壊すると思う。今、もうその段階に入ってたりして?w

会社など、大きければ大きいほどダメだと思っている。

大企業の会社員などは、「自分が全体のなかでどういう役割を果たしているか」がよく見えないだろう?

当然、ムダや的外れな仕事しちゃってることがたくさんあると思うんだけど。

それなのに、大企業のトップのほうの力や権限は絶大なものがあるから、「おまえは黙ってオレのいうこと聞いてればいいんだよ」って感じだろ?

そりゃそういうふうには言わないだろうけど、そういう仕組みになっちゃってる。

だから、そんなところで出世しようなんて考えたら、支配力を高めてのしあがっていこうとするよな?

みんなで協調してコミュニケーションを円滑にしながら効率を高めよう、とかそっちを一生懸命考える、いい人はあんまり出世していくタイプでなかったりする。

人を助けたいとかそういう思いが強い人は出世タイプではないだろう。

大企業で出世する人とは、派閥とか、権謀術数とか、いじめとかそういうのやって、支配でのし上がっているだろう。いい人だけではムリだ。

またもともと上級国民であったりとかな。

だからおばさんは「半沢直樹」みたいなドラマもキライであるw

「白い巨塔」もキライである。

俯瞰力☆Dr.Yさん - 丸顔おばさんのブログ

大企業の会社員などは、「自分が全体のなかでどういう役割を果たしているか」がよく見えないだろう?

当然、ムダや的外れな仕事しちゃってることがたくさんあると思うんだけど。

それなのに、大企業のトップのほうの力や権限は絶大なものがあるから、「おまえは黙ってオレのいうこと聞いてればいいんだよ」って感じだろ?

そりゃそういうふうには言わないだろうけど、そういう仕組みになっちゃってる。

だから、そんなところで出世しようなんて考えたら、支配力を高めてのしあがっていこうとするよな?

みんなで協調してコミュニケーションを円滑にしながら効率を高めよう、とかそっちを一生懸命考える、いい人はあんまり出世していくタイプでなかったりする。

人を助けたいとかそういう思いが強い人は出世タイプではないだろう。

大企業で出世する人とは、派閥とか、権謀術数とか、いじめとかそういうのやって、支配でのし上がっているだろう。いい人だけではムリだ。

またもともと上級国民であったりとかな。

だからおばさんは「半沢直樹」みたいなドラマもキライであるw

「白い巨塔」もキライである。

俯瞰力☆Dr.Yさん - 丸顔おばさんのブログ

おい!アトキンソン!おまえ、中小企業を潰したいらしいな!全然ダメだよ!そんなの!人間を機械の部品くらいにしか考えてないのな!それこそがおまえらグローバリストの特徴だけどなwww いつまでもこんなことできると思うなよ!

職場で緊急の用件が舞い込んで来たとします。その用件を普段から担当しており、処理する能力が高い人がそれを処理すべきなので、その人の役割ということになります。しかし、その人にどうしても外せない家庭の用事がある場合には、別の人の役割になります。

〈おばつぶやき〉

そうなの。それでいいの。

問題は、「家庭の事情」や「自分の体調」とかの事情を言えるかどうか、だ。

「自分の感情を感じながら、「私はこうしたいんだ」っていってごらん。

伝わる人にはちゃんと伝わるよ。自分を大切にしていることが、相手のことも大切にしているように見えるの。じっさい、そうなの。

自分を愛する=相手を愛する、だから。

伝わる人にはちゃんと伝わるよ。自分を大切にしていることが、相手のことも大切にしているように見えるの。じっさい、そうなの。

自分を愛する=相手を愛する、だから。

根底ではひとつなの❤️自分も他人も。」

この記事↓より引用。

この記事↑では主に家庭の問題を例にあげて書いたが、職場でも同じだ!

家庭でできるようになると、ほかの場面でもできるようになる。まずはやりやすいところで練習することだ。

何かをする時に、これは自分の役割なのか?それとも自分の役割ではないのか?ということを瞬時に決められるように、自分の判断力を研ぎ澄ましておくようにしましょう。

〈おばつぶやき〉

それも自分の幸せがお留守になっていると、いずれ崩壊するから、自分のハート、感情を感じていることが大切だ。

役割とは「自分がそうすることで、自分を含めた周りの人たちの幸せにつながること」(by Dr.Yさん)だからさ!

そして、自分の役割であれば、喜んでやり、自分の役割でなければ、決して手出ししないということを肝に銘じなければなりません。 自分の行動の基準を、「やりたい」「やりたくない」「してあげたい」「してあげたくない」という欲求を基準とした判断ではなく、「すべきか」それとも「すべきでないか」という役割という基準で判断しなければなりません。

親の役割は、子供を危険から守り、大切に育て、厳しく指導し、社会の中で自立させることです。子供の年齢により、親の役割は変わっていきます。それを理解していないと、過保護・過干渉で子供を駄目にしてしまうことになります。

〈おばつぶやき〉

相手の領域、自分の領域というものがあるんだ。

その人が決めて、その人が責任をとるならば、それはその人の自由なんだ。

あれこれ口出しすると、トラブルになるんだ。

その人が決めて、その人が責任をとるならば、それはその人の自由なんだ。

あれこれ口出しすると、トラブルになるんだ。

という公式というか自然の理、がある。相手の領域、自分の領域を守っていない問題が発生する。子どもの場合、これは過干渉となり、引きこもりなどの問題が出てくる。

小学生までは、温かく守ってあげることが親の役割であり、中学生以上は、過保護にならずに自分で考えて行動させて見守り、成人したら突き放して見守り、社会の中で自立して生きていけるようにすることが親の役割です。心配だから、可愛そうだから、してあげたいと思い、親の役割でないことをしてしまう行為が、過保護・過干渉であり、その結果子供が自立することチャンスを奪ってしまうことになるのです。

〈おばつぶやき〉

小さいお子さんの場合も、例えば親御さん自身が読書したいとき、

「お母さん今本読みたいから、静かにしててくれる?」とか

「今、本読みたいからあっちで遊んでてくれる?」とか

自分の気持ちを大切にして、こどもに働きかけるってことが大切だよ。

子どもは、お母さん、お父さん大好きだから、そうやって気持ち言うと、けっこう聞いてくれる。聞いてくれなかったとしても、そうやって愛の働きかけ、やりとりを教えるという意味でも大切なんだ。

そういう人との関わり方を知っているお子さんは、ステキな大人になる。

自分も相手も大切に愛することのできる人になる。

よって幸せになること確定!

だからスタートはお父さんお母さんが自分を大切にすることを始めることだ。

カンタンなんだ。単純なんだ。

誰かから用事を頼まれたとしましょう?「これをお願いします。」何も考えずに、「ハイ、分かりました!」と、答えてはいけません。それは、自分の役割か?役割でないか?ということを瞬時に判断して、「Yes、No」を答えなければなりません。

〈おばさんつぶやき〉

そうだね!

つまり、

まずは①自分の気持ちを感じる。したいか、したくないか。

その次に、②相手の領域に入りすぎてないか。

を判断できるようになろうってことだね。

慣れてくると分かるけど、相手の領域に入りすぎているとき、自分もちょっとキツイと感じるんだ。相手と話していて、「あ、これ以上言うと、なんかキツイな」って感じるとき、相手が「これ以上入らないでほしい」って感じてるのをキャッチしているんだ。

じつはそんなふうに自分を感じている=相手のことも感じているの。人間って。

みんな我慢して自分の感情を抑えて、相手の領域にも入って相手にあれこれ言ってあげる、やってあげるのが愛だと思い込んで生きているから、そんな感覚が麻痺しちゃってるんだ。こういうふうに家庭や学校で教えるように仕向けたのも「あいつら」だと思うよ。

テレビなどのメディアや学校の道徳の教科書とか、教育方針に巧みにあいつらの洗脳プロパガンダが入っているだろう。

それから、昔はね、大家族で食べていくのが今より大変で、みんな総出で農業して、家のためにって生きていた。だから全体主義だったよね?お父さんが絶対でさ。そうするしかなかったんだね。そういう感覚がまだわれわれに残ってるのもあるよね。

それを自分がすることで、皆んなが幸せになるか?或いはまた、そうすることで、自分の幸せにつながるか?その用件を果たすための、時間とエネルギーは自分にあるのか?他の人の役割ではないのか?「やりたい、やりたくない、してあげたい」という気持ちは一切排除して、「すべきか、すべきではない」がどうかということを判断するのです。

〈おばつぶやき〉

最初、自分の領域、相手の領域、

という感覚にまだ慣れていないうちは、立ち止まってちょっと考えたほうがよいだろうな。あんまり複雑に考えなくていいんだ。相手に入ってるときは違和感感じるから。違和感ないならたいてい大丈夫なんだ。

また自分と相手で入ってほしくないラインの感覚が違うこともたくさんある。

だからそこを確認することが大事なんだ。

相手に聞く。また自分も言う。相手が言ってきたら聞いてあげる。あ、きついんだね。わかった、ごめんね。でお互いさまでOKって感覚!

そんなことが当たり前に丁寧にやられている家庭や職場なら、みんな幸せだ!

もしも、すべきと判断したら、「喜んでやります!」そう返答してください。すべきでないと判断したら、「私の役割ではありませんので、申し訳ございませんが、私は致しません!」そのようにご返事ください。

〈おばつぶやき〉

NOをいうことが苦手な方、いるだろう?

おばさんもかつてはそうだった。

これも練習だ。

まずはどういう言葉で言うと自分が楽か、頭の中でシミュレーションしてみるといいね。自分が楽な言葉というのが一番相手に通じるものなんだ!

それで、自分がこわくない場面で、まずは試してみることだ。

すると案外心が通じるし大丈夫なんだ!と分かるからね(^.^)

とくに自分の気持ち言う必要のないときは、単に離れるというだけでOKだ。

この離れる感覚も これを守るためには大切だ。

これを守るためには大切だ。

これを守るためには大切だ。

これを守るためには大切だ。このように、これは自分がすべきこと(役割)なのか?それともすべことではない(役割外)なのか?ということ瞬時に判断し、役割はしっかりと果たし、役割でないことはやらないという生き方を実践することが大切です。

そうすることで、自らが如何なる状況に置かれようとも、自分の信念を貫き通し、役割を黙々と果たすことのできるようになり、強さと優しさをかねそなえた、誠実で責任感のある人として、胸を張って生きることができるのです。

〈おばつぶやき〉

ああ、、、そうですね。

やっぱり、 これ、守れるようになると、筋の通った生き方に、自然になっていくんですね。

これ、守れるようになると、筋の通った生き方に、自然になっていくんですね。

これ、守れるようになると、筋の通った生き方に、自然になっていくんですね。

これ、守れるようになると、筋の通った生き方に、自然になっていくんですね。強くもなるし、相手も大切に、自分も大切にしているから、優しくもなるんですね。

本日は、筋の通った生き方、即ち、芯が強く軸がブレずに生きるコツについてお話ししました。 また、皆様のお役に立てるようなお話をしたいと思います。 Dr.Yでした。 #筋の通った生き方 #軸がぶれない生き方 #首尾貫徹 #凛として立つ

はーい!先生、ありがとうございました(^O^)/

あいつらに関しましては、「あいつら(裏側から見る社会のシステム)」のブログ記事一覧-丸顔おばさんのブログ、古い順をクリックのうえ、初期の記事よりご覧ください。