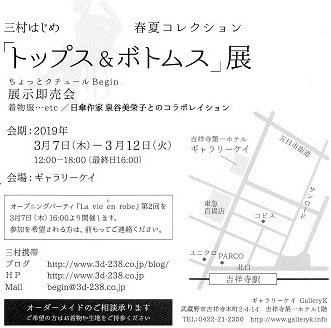

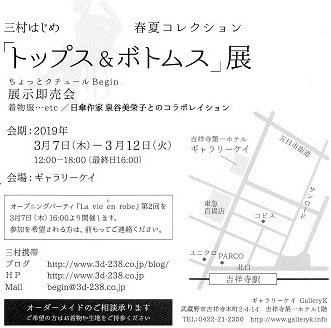

”ちょっと早いけれどDM出来上がりました”と

三村さんからのメール

本日受け取りに、行ってきました

”あっという間に、3月ですよ!”

ホント、、、

”ちょっと早いけれどDM出来上がりました”と

三村さんからのメール

本日受け取りに、行ってきました

”あっという間に、3月ですよ!”

ホント、、、

日傘展へ向けての日傘作り

別注の日傘作り

毛皮のバッグ作り、、、

太極拳教室に手作り教室

”暖かな日曜日”は、ちょっと息抜き

岩手から、栃木から、横浜から、、、と

志 同じの仲間が集まる、

いつも得るものが大きい、

今日は、その、月1回のセミナー、、、

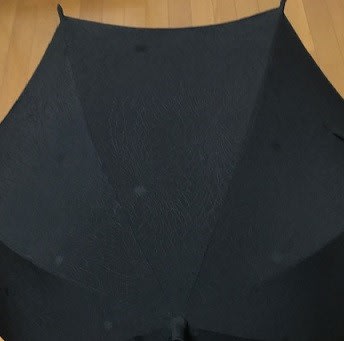

中断していた、この黒の日傘作り、、、

今日やっと完成なり

花の地模様、、、

何か描きたい、、

何?にしよう、、、

天へ(展へ?)と導かれるテントウムシ?

???、、

3月の展示会へ向けて日傘作りに専念!

と、意気込むと

愛用の手元ランプの明かりがつかない、、

電球は大丈夫、だとすると、ソケット?

しょうがない、、自分で修理、、、

勢いがあったころの、故山本氏作の、このトンボのランプ

今思えば、、、、、

や、やっと、終了!

随分と時間がかかってしまった、、、

この、ベリーダンス衣装のサイズ直し、、、

早朝から夜中まで、丸3日半、この仕事?に、かかりきり

これだけの時間かけるなら、、、

新しいベリーダンスの衣装創れたかも?

次回は、是非新作を!

やはり、想像以上に時間がかかる、

このベリーダンスの衣装のサイズ直し、

解いてびっくり

肩ひもが、ビーズで留められている

肩ひも外さなければ、修理は出来ない、、

何の素材❓、硬すぎて、針が通らない、、

エジプト人、どのように、

この素材にビーズ、スパンコール刺したんだろう、、、

「皮、毛皮のコートのリメイクの打ち合わせ」

で、出かけたはずが

この、ベリーダンスの衣装の”サイズ直し、丈詰め”を頼まれる

”3月の日傘展のメドがつくまでは”と、言うと

”今月の27日の舞台で着るんです”と

やってしまった、

”No!”と、いえない日本人

3月、4月、5月、と、展示会が続く

日傘作り、2019年初めの、その第一歩

表は、黒に、やや紗のかかった赤の文様

裏は、ほとんど赤に文様

持ち手は、この持ち手ではありません

木工芸家富沢さんに依頼済み

どんな持ち手が送られてくるやら、とっても楽しみ、、、

1+1=∞を目指して、、

日傘展へ go!

年末に実家に帰る時は,必ず参拝する地元の佐太神社

子供時代は遊び場にもなっていた、、、

”ここは学問の神様、菅原道真公が、立ち寄られた、由緒ある神社”と

父がよく話していた

なんと、今まで見たことのない”東海道五十七次”の地図 ???

エッ?東海道五十三次ではないの?

あった、五十七次 守口宿!

実家の近くの神社が、、、

地元の歴史を勉強するしかない、、、

57 守口宿(東海道57次)

守口宿は江戸から57番目の宿場で、秀吉が造った文禄堤の上に造られた。南北約十町(1km)、東西は約1町(109m)の細長い宿である。大坂から2里の近距離にあったため旅人の宿泊は少なく、さらに時代が下がるとともに淀川舟運が発展し、交通量は少なくなってしまった。しかし、米・菜種・綿花などの農産物の集散地として重要な機能をはた商業活動は活発だった。宿場通りには今でも伝統的は商家なども所々に残されていて、当時の面影をしのぶことができる。また豊臣秀吉が文禄6年(1569)に淀川左岸を修築して作ったいわゆる文禄堤の京街道は、その多くは消滅してしまったが、八島交差点から義天寺まで1kmほどに往時の面影が残っている。

本陣1、脇本陣0 旅籠27

年末、宇部、山口での休暇を満喫した後、3姉妹で、実家へと戻る

実家の近くで、こんな守口大根の栽培を目にする

”もう途絶えていた、守口大根だけど、最近またいろんなところで栽培してるの”と姉が言う

「大根脚」

「ううん、守口大根脚」と、言い合った学生時代

誰もが知っていた、この絶滅品種の守口大根

大阪の守口大根[編集]

16世紀頃には、摂津国の大阪天満宮付近、長柄、橋寺、守口などで長大根が栽培されていた[1]。この大根は宮前大根と呼ばれていたが、河内国守口(現在の大阪府守口市)の特産であった糟漬の原料であったことから、守口大根と呼ばれるようになった[5]。その後も大阪や守口など淀川沿岸で生産されていたが、第二次世界大戦後は都市化の進行にともなって農地が減少し、大阪府内での生産は途絶えた[1]。名称の由来となった守口市では、2000年代になって大阪府での栽培復活に向けた取り組みが行われている

何と、調べれば歴史がある、この守口大根、、

こんな栽培法、初めて見たけれど、歴史を知れば、守らねば!と思ってしまう