2階ロビーから劇場に入ると、舞台上部にはにらみ鯛と、1階で紹介されていた「丑」を凧にしたもの。

出語り床。

太夫五人分の見台と座布団、三味線一人分の座布団。

別の演目の前の出語り床。

今回の公演のちらし。

今回も、公演は三部制となっています。

8時までに終わるようにと指摘があったようで、

第1・2部では途中15分の休憩があるのですが、3部にはありません。

第1部

菅原伝授手習鑑

車曳の段

茶筅酒の段

喧嘩の段

訴訟の段

桜丸切腹の段

第2部

碁太平記白石噺

浅草雷門の段

新吉原揚屋の段

義経千本桜

道行初音旅

第3部

妹背山婦女庭訓

道行恋苧環

鱶七上使の段

姫戻りの段

金殿の段

各部が終わると、出口で密にならないように後ろから順に劇場を出ることになっていました。

一部はかなりガラガラで、後ろ半分が先に出て、出切ったら前の席。

二部はそこそこ入っていたので、後ろ1/4が先に出て、次に1/4・・・と出てゆきます。

三部はまたガラガラで、後ろ半分→前半分。

今までの二部制なら、それぞれの部の途中で30分の休憩があり、その時に昼食・夕食をとりますが、

今回は一部と二部の間、二部と三部の間に、一階にある、もう営業を終えた「文楽茶屋」だったところで食事。

そこにはこんな幕。

そうそう、チケットは二階へ上がったところで職員が確認し、

半券は自分でちぎっておかれている籠に入れる方法で、職員との接触を避けています。

観劇記念スタンプも置かれていません。

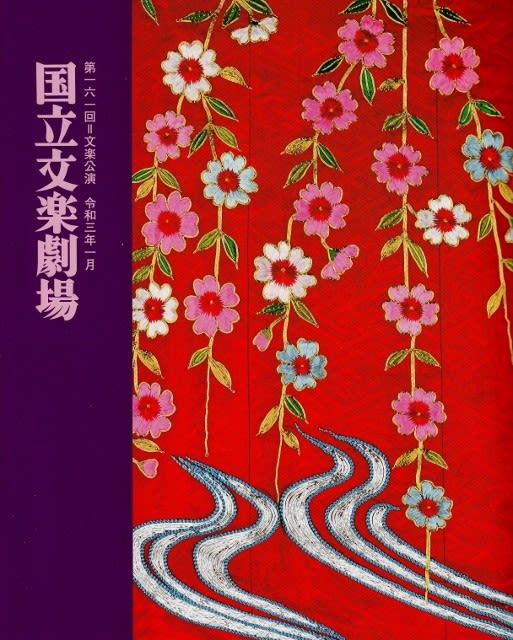

売店ではプログラムとカレンダーを購入です。

表紙は「義経千本桜」の静御前の衣装「赤花沙綾形綸子枝垂桜流水繍袖房付着付」

裏表紙は狐忠信の衣装「黒繻子源氏車台付平袖着付」

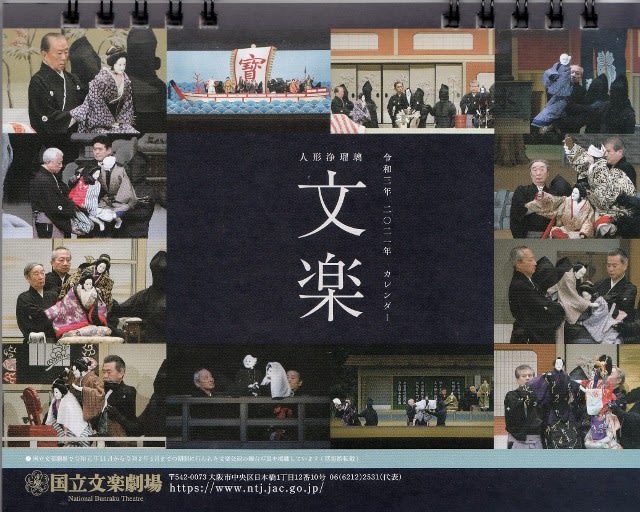

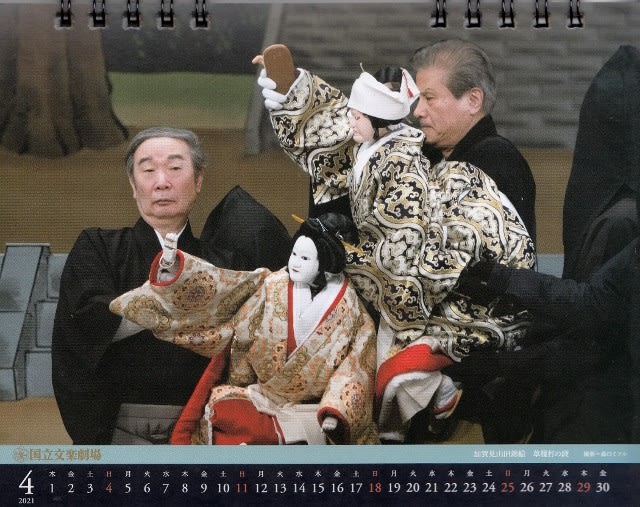

卓上型カレンダー。

昨年の公演からの画像です。

公演は8時に終わり、日本橋駅へ向かいます。

いつもなら難波まで行かないと座れないのですが、

やはり緊急事態宣言が出ているせいでしょうか、日本橋からでも余裕で座ることができ、

部屋には9時前に到着です。