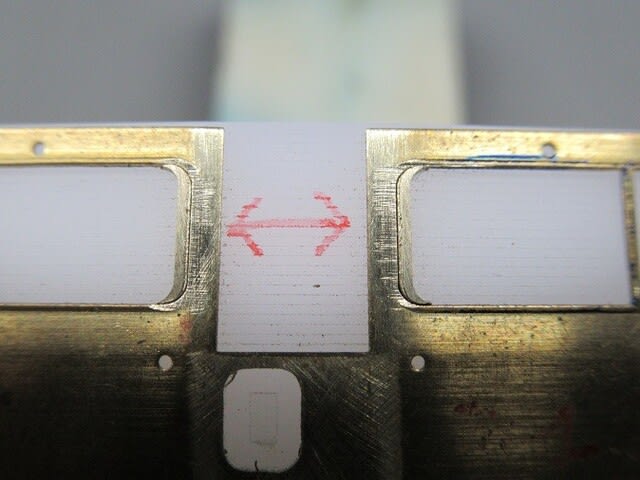

こちらが最終決定の目頭間隔9.2ミリのお面です。(後)

天賞堂さんやTOMIXさんのそっくりモデルにならい

熟成キットでぜひともトライしてください。

ロクニ着手時点では目頭整形ノータッチのつもりでしたが

画像検索すると次第に気になり始めたわけです。

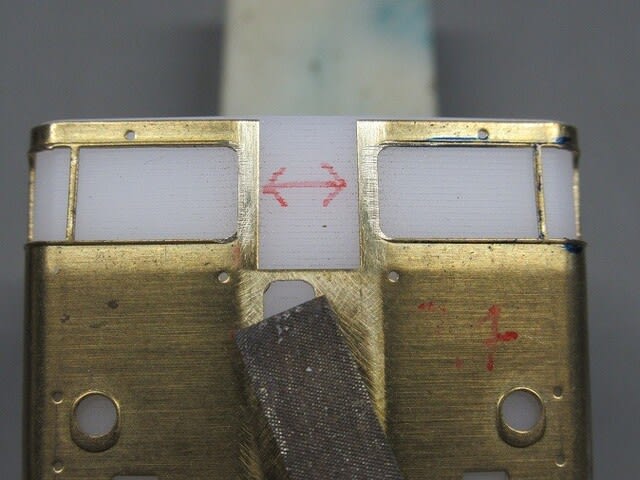

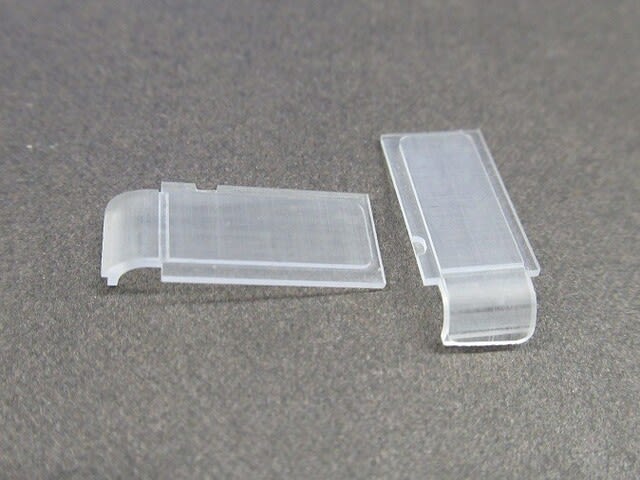

目頭の埋め板を数種類試作しこれで量産します。

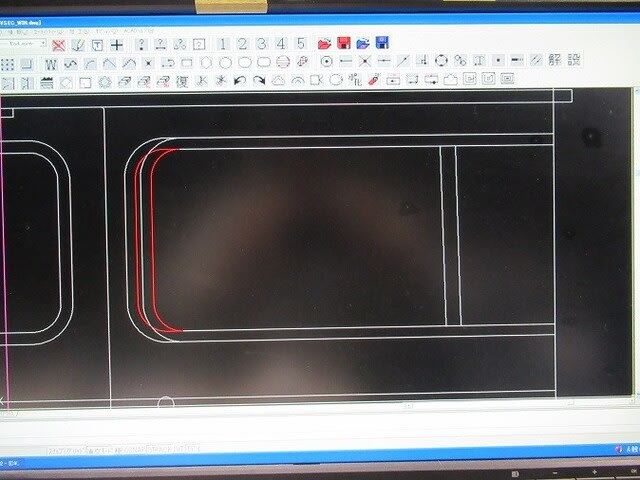

Hゴム凸をアップしました。

上下のR部分はヤスリで連続化して仕上げます。

内周はプレスHゴムの丸みに揃えてください。

はめ込み状態で強くゆすっても落下しません。

つばを小さくして

プレスHゴムの凹みに落とし込みます。(キマった)

パノラミックガラスとの干渉を最小限にするためです。

試作旧・左 と 新・右 で

右の納まり方が好きです。

埋め板の決定なしでは

パノラミック窓に進めません。

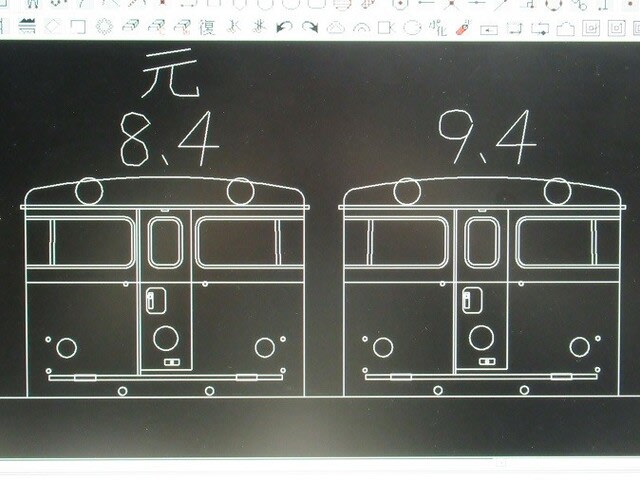

量産中に急遽、目頭間をわずかに短縮・変更します。

こちらが最終決定で

目頭間隔8.4→9.4→9.2ミリとしました。

私物は天賞堂さんのHゴムプラ窓改造のはめ込みガラスを使用するためこの埋め板を使用せず、

ロクサンとのディテールバランスを重視するマニアさん(他人)向けです。(お節介し過ぎ)

三重連でのエアフィルター、乗務員ドア、前面窓類が揃うと満足度はアップし、

熟成キットを安心して着手出来ます。(こんな専用パーツはウチくらいしか作りません)

天賞堂さんやTOMIXさんのそっくりモデルにならい

熟成キットでぜひともトライしてください。

ロクニ着手時点では目頭整形ノータッチのつもりでしたが

画像検索すると次第に気になり始めたわけです。

目頭の埋め板を数種類試作しこれで量産します。

Hゴム凸をアップしました。

上下のR部分はヤスリで連続化して仕上げます。

内周はプレスHゴムの丸みに揃えてください。

はめ込み状態で強くゆすっても落下しません。

つばを小さくして

プレスHゴムの凹みに落とし込みます。(キマった)

パノラミックガラスとの干渉を最小限にするためです。

試作旧・左 と 新・右 で

右の納まり方が好きです。

埋め板の決定なしでは

パノラミック窓に進めません。

量産中に急遽、目頭間をわずかに短縮・変更します。

こちらが最終決定で

目頭間隔8.4→9.4→9.2ミリとしました。

私物は天賞堂さんのHゴムプラ窓改造のはめ込みガラスを使用するためこの埋め板を使用せず、

ロクサンとのディテールバランスを重視するマニアさん(他人)向けです。(お節介し過ぎ)

三重連でのエアフィルター、乗務員ドア、前面窓類が揃うと満足度はアップし、

熟成キットを安心して着手出来ます。(こんな専用パーツはウチくらいしか作りません)