法隆寺の本尊に関しても大きな謎があります。

法隆寺、金堂には、三つの本尊があります。「中の間本尊」、「東の間本尊」、「西の間本尊」です。

通常本尊というのは、本来はひとつのはずですよね。これも大きなな謎とされます。

法隆寺に安置されている仏像は、多くの不思議な謎に包まれています。

法隆寺創建の由緒が刻まれたこれら仏像に関する謎は、最も興味のあるものです。

今回は法隆寺西院伽藍、金堂の仏像に関してです。

三つの本尊というのは、三人が祀られていたからである。この三人とは、「聖徳太子二王子像」にある聖徳太子と二人の王子の三人です。

金堂の仏像も、この「聖徳太子二王子像」と同様の形で安置され祀られていたのです。それが後に怨霊封じがなされ、これら本尊も変更されている。

「法隆寺再建の謎、・・・百済観音、救世観世音菩薩、銅造釈迦三尊像」のところで本尊については書いていますが・・・607年に創建されたという由緒からも、623年に作られた釈迦三尊像が本尊というのもそもそもおかしなことです。

この釈迦三尊像は、推古の息子の竹田皇子が病気の時に作られ始めた仏像です。若草伽藍の本尊です。本来は法隆寺の本尊ではありませんでした。

怨霊封じ時に、本尊は変更されている。

隅田八幡神社人物画像鏡・・・

癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時斯麻念長寿遣開中費直穢人今州利二人等取白上同二百旱作此竟

***************************

623年(葵未年)八月、日十大王(押坂彦人大兄皇子、おしさかのひこ ひと のおおえのみこ、日十 ひと大王)の御代に男弟王(竹田皇子、母は推古天皇、父は敏達天皇)が意柴沙加宮に在し時に、斯麻(蘇我馬子)は姉の孫の竹田皇子(病気だった)の長寿を念じて開中費直と穢人の今州利の二人を遣わして白上銅二百旱でこの鏡を作らせた。

この日十大王こそ、隋書にあるように推古天皇時に大王だった、聖徳太子こと押坂彦人大兄皇子です。623年は推古天皇の時代です。「天皇」と「大王」、二人の人物がいた証拠の銘文です。これは隋書により明らかです。

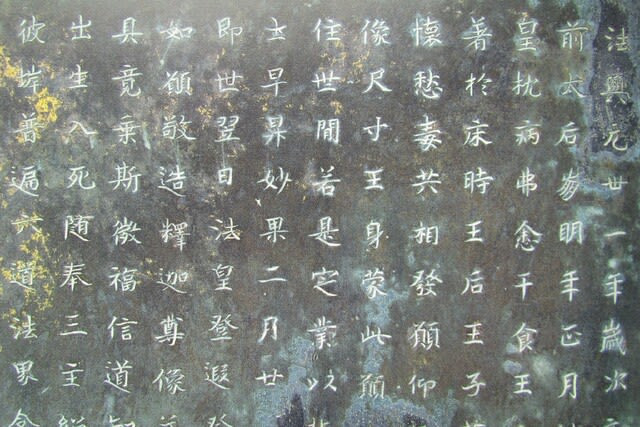

法隆寺金堂釈迦三尊像光の銘文・・・

法興の元(593年推古元年 本当は聖徳太子 押坂彦人大王元年)より三十一年(623年、隅田八幡神社人物画像鏡冒頭の(葵未年)です)、歳は辛巳に次る十二月鬼(一日?)、前太后(竹田皇子の前の皇后、おそらく菟道磯津貝皇女(東宮聖徳に嫁いだ))崩ず。

明年(624年)正月二十二日、上宮法皇(竹田皇子)、病に枕し、干食し悆からず王后(竹田皇子の次の妃膳部菩岐々美郎女)、よりて労疾を以て、ならびに床に著きたまふ

時に王后(膳部菩岐々美郎女)・王子等、及び諸臣と與に、深く愁毒を懐きて、共に相ひ発願す仰ぎて三宝に依りて、当に釈像の尺寸王身なるを造るべし。此の願力を蒙り、病を転じ寿を延し、世間に安住す。

若し是れ定業にして、以て世に背かば、往きて浄土に登り、

早く妙果に昇らむことを。

二月二十一日癸酉の日、王后即世す。翌日法皇登遐(崩御)す。

癸未年(623年)の三月中、願の如く敬みて釈迦の尊像ならびに侠侍、及び荘厳の具を造り竟りぬ。

斯の微福に乗り、信道の知識、現在には安隠にして、生を出でて死に入らば、

三宝を紹隆して、共に彼岸を遂げ、六道に普遍する法界の含識も、苦縁を脱することを得て、同じく菩提に趣かむ。

司馬鞍首止利仏師をして造らしむ。

*********************

怨霊封じの時に、もとは若草伽藍にあった斑鳩寺の本尊である、釈迦三尊像を法隆寺の本尊に変更している。これが聖徳太子が謎になって要因でもあります。

釈迦三尊像は、隅田八幡神社人物画像鏡と同様に、病気だった竹田皇子の回復を願って、蘇我馬子や推古天皇により造られた仏像です。

この銘文の人物は「上宮法皇」とあるように、竹田皇子のことです。「天皇」とは本来は蘇我の王の呼称です。竹田皇子は蘇我の皇子です。

本尊変更により、敏達天皇のふたりの王子、押坂彦人大兄皇子と竹田皇子が混同されている。

推古天皇時に大王だったのが、押坂彦人大兄皇子であり、仏教を興したのはこの竹田皇子です。

隅田八幡神社人物画像鏡の銘文の内容と、この法隆寺金堂釈迦三尊像背光の銘文の内容は一致します。

本来は、病気の快復を祈願するための仏像や鏡です。しかし残念ながら、竹田皇子は翌年亡くなっています。銘文は亡くなって作文されたものです(本来は病が快復するようにとの銘文のはずですが、世を去られることになったら浄土に登って悟りを得るようにとの内容から)。

この仏像はもちろん、若草伽藍に再建された斑鳩寺に安置されていたものです。斑鳩寺は、蘇我氏のお寺であるともいえ、この当時の権力者である蘇我氏、蘇我馬子と母親である推古天皇が建てたお寺です。

銘文にある、法興元年は、崇峻天皇四年である、591年とされますが間違っています。593年に押坂彦人大兄皇子が大王に即位したことが消し去られています。

推古天皇は、実際の初代天皇であり、「天皇」は蘇我の王の呼称です。

593年に聖徳太子は摂政に就いたとされますが、この時代に摂政という官職はありません。

この「法興」こそ、聖徳太子こと押坂彦人大兄皇子が大王に即位したことにより、実際に使用された日本最初の公年号であり、元年は大王に即位した593年です。

法興元年から三十一年は、623年であり、これは、隅田八幡神社人物画像鏡冒頭の(葵未年)です。

聖徳太子の命日は、この釈迦三尊像光背にある銘文と日本書紀の記述では異なります。

押坂彦人大兄皇子の命日は、書記にある623年(二年の間違いがある)2月5日であり、竹田皇子は624年2月22日である。

ここは、何度も記述しているところです。

何が言いたいのかというと、聖徳太子の名称でふたりの人物が混同されているということと、釈迦三尊像は、竹田皇子のお姿を写したものであり、若草伽藍にあった斑鳩寺は、この竹田皇子没後に、彼を祀るために蘇我馬子によって造られたお寺であるということです。

混同されている大きな原因は、藤原氏による系譜の改竄です。聖徳太子という人物でこの二人の事跡を消し去っている。

この斑鳩寺と現法隆寺は異なるお寺であるということです。聖徳太子同様に、お寺も混同されているということです。

ここがわかれば、法隆寺再建の謎ときも容易だからです。

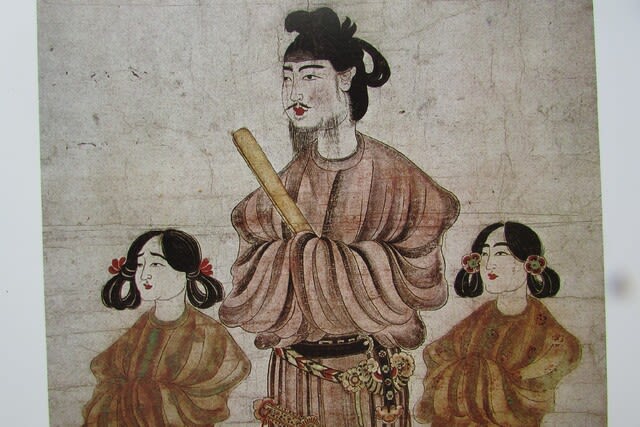

写真は有名な聖徳太子最古の肖像画とされる、「聖徳太子二王子像」です。唐人の筆跡とあって「唐本御影」とも呼ばれていました。聖徳太子の一万円札の肖像です。もちろん、法隆寺に伝わるものです。

この肖像画は、「聖徳太子伝暦」から、百済の阿佐太子の筆とされて阿佐太子御影とも呼ばれます。

阿佐太子は、推古天皇5年である、597年に日本に渡ってきてこの聖徳太子の肖像を描いたと言われます。

しかしながら、この「聖徳太子二王子像」は、その服装などから、天武、持統朝に描かれたものと推測されてます。

笏をもつ風習も大化の改新以降とされているからでもあります。

唐人の筆跡あるとされ「唐本御影」とも呼ばれます。

これは、唐の画家である閻立本の作とされる、初唐の「歴代帝王図巻」に見られる人物配置に似ることから、この構図法に起因したものとされます。

そして、この「聖徳太子二王子像」の肖像の配置は、仏教の三尊仏形式の影響を受けたとも考えられています。

法隆寺の三つの本尊の謎は、この肖像画から謎解ける。つまり、三つの本尊はこの絵に描かれている三人がモデルに造られている。

ですので金堂の仏像も、この通り配置で祀られている。法隆寺の本尊が三つある理由です。中央と脇に二体の構図です。

聖徳太子を中央に、2人の王子は、右前方(向かって左)が弟の殖栗皇子、左後方(向かって右)が息子の山背大兄王とされ、これが定説とされています。

しかし間違っているのは、一目瞭然ですよね。王子であるとされるのに、弟だとされます。弟であるなら、殖栗皇子の肖像は小さすぎますよね。

聖徳太子の系譜が改竄されているのが、理解できていないからです。

7世紀後半の天武、持統朝の制作ということは、天武が皇祖と仰ぐ祖父の聖徳太子こと押坂彦人大王の肖像画であり、左右に王子たち、天武のお父さんである山代王 (山背大兄王)と、孝徳大王、皇極天皇の父親である茅渟王の肖像です。

聖徳太子のふたりの王子です。

この系譜の変更が理解できれば法隆寺の謎解きは容易なのですが・・・天武大王の父親は山代大王(山背大兄王)であり、聖徳太子は長屋大王に繋がるのです。天武と渡来人天智は兄弟ではありません。

山代王 (山背大兄王)は殺害され上宮王家は絶えることになったとされます。

これは天武大王から長屋王大王に繋がる本来の大王家の系譜であるからです。

藤原氏は殺害した長屋大が本来の大王では都合が悪いのです。ですので大王家直系の系譜を変更する必要があったのです。

聖徳太子も祟りました、そう思われたのは長屋大王に繋がる重要人物だからです。

押坂彦人大王(聖徳太子 厩戸皇子)―山代大王(山背大兄王)―天武大王―高市大王―長屋大王

押坂彦人大王(聖徳太子 厩戸皇子)―茅渟王ー孝徳大王ー有間皇子

日本書紀・古事記は正史である。だから間違いはないという姿勢ではいつまでたっても謎は解決しません。渡来人の王である桓武天皇の時、記紀は改竄されている。

法隆寺は彼らを祀るために、天武大王が造り始めた寺院です。

天武大王が造り始め、王子である高市王子に受け継がれ、その王子である長屋王の時代に完成している。長屋大王は聖徳太子こと押坂彦人大王に繋がります

長屋王が藤原氏に祟った後に、この由緒に関しても変更されている。

つまり、これは容易な推測でもあるのですが、法隆寺金堂の、三つの本尊とは、聖徳太子こと押坂彦人大王、二人の王子、山代王 (山背大兄王)、茅渟王の肖像の仏像です。

「聖徳太子二王子像」は、「歴代帝王図巻」どおり、三人の帝王の構図であり、「大王」に即位していました。彼らは全て本来の大王です。

しかしながら、怨霊封じが行われた時に、これら本尊は変更されている。

現本尊である三つの仏像は、本来の本尊ではない。

創建時、法隆寺の金堂の本尊はどの仏像だったのでしょうか?

*木造観音菩薩立像(百済観音、中の間本尊) 聖徳太子(押坂彦人大王)

謎多き仏像とされる、木造観音菩薩立像(百済観音)。高さおよそ210cmもありスリムで実に美しい仏像です。初めて目にするとその高さに驚きます。百済観音とも呼ばれますが、クスノキを使用し日本で造られた仏像とされます。

他のお寺から移されたのだろうとも推測されていますが、そうではない。

この木造観音菩薩立像こそ、本来の法隆寺の中央の本尊であり聖徳太子(押坂彦人大王)です。

この仏像は、もともとは墨蹟銘から「観音菩薩」ではなく「虚空蔵菩薩」と呼ばれていました。

虚空蔵菩薩とは「広大な宇宙のような無限の智恵と慈悲を持った菩薩」という意味だそうです。

無限の智恵と慈悲を持った菩薩、聖徳太子にはこの虚空蔵菩薩の方が相応しいと考えられたからでしょうか?

ところが、土蔵からこの仏像の宝冠が新たに発見されました。

この宝冠の正面に、阿弥陀如来の化仏が刻まれていることから、観音菩薩像であるということがわかったようです。

この木造観音菩薩立像こそ、法隆寺金堂の中央に配置されていた本尊(中の間本尊)です。聖徳太子こと押坂彦人大王のお姿を写したものです。

この仏像、細身なので、その高さがさらに強調されます。これほど高身長なのは理由があります。

非常に高身長だという理由は、法隆寺の本尊は、「聖徳太子二王子像」通りの構図であり配置だからです。

聖徳太子を中央に、脇に配置されていた、二王子である山代王 (山背大兄王)と、茅渟王を写した仏像が、成人した等身大の高さの仏像だからです。

中央の仏像は、「聖徳太子二王子像」の構図のように、これら等身大の仏像より高くする必要があったからです。

*救世観世音菩薩(東の間本尊) 山代王 (山背大兄王)

東院伽藍の夢殿、八角円堂にあった救世観世音菩薩は、胸前で摩尼宝珠を持つ宝珠捧持菩薩といわれるものです。

この救世観世音菩薩は、聖徳太子ではなく、王子である山代王 (山背大兄王)の等身大(約179cm)の仏像です。

本来は法隆寺の金堂に安置されていた仏像(東の間本尊)であり、中央の仏像、聖徳太子がモデルの木造観音菩薩立像(百済観音)は、この等身大の仏像より、高くする必要があったのです。

つまり、救世観世音菩薩の方が先に造られていたということです。

観音信仰はいつ頃からなのだろうか?

現存する観音像で、製作年代が分かる最古のものは、東京国立博物館にある、銅造観音菩薩立像(法隆寺献納)のようです。

この仏像の台脚の天板部に銘文があり、「辛亥年七月十日に崩去した笠評君(かさのこおりのきみ)のため、その日、遺児と伯父の二人が造像を発願した」と記されています。この「辛亥年」については、銘文中の「評」の文字から白雉2年である651年の像であるということが分かります。

年紀の明らかな最古の観音像です。

夢殿の救世観世音菩と同様に、胸の前で手を合わせ宝珠を持つ姿であり、救世観世音菩もこの頃に造られた仏像であると思われます。

この観音像をはじめ、他の観音像も例外なく造仏の目的を記した銘文には、死者の冥福を祈って遺族が造ったと記されているようです。

法隆寺の三つの本尊も同様に、押坂彦人大王、山代王 (山背大兄王)、茅渟王の冥福を祈って天武大王が造った観音菩薩像である。

中央に聖徳太子である観音菩薩像、脇二体も同様に観音菩薩だったように思うのですが・・・?

法隆寺には、三つの本尊があるという謎は、「聖徳太子二王子像」の配置と同様だからだという、この推測は間違っていないように思います。「歴代帝王図巻」に見られる人物配置であり、これら三人は本来の大王です。

藤原氏により、これらの本尊は変更されている。それはもちろん藤原氏に祟ったからです。脇二体の観音菩薩は、怨霊封じの時に金堂から他所へ移されている。

山代王 (山背大兄王)である救世観世音菩薩は、山代王の宮でもあった斑鳩宮のあった跡地、東院伽藍の夢殿に移されて怨霊封じが行われている。

それは、山代王 を殺害したことへの恐怖からです。山代王 (山背大兄王)も大怨霊だったのです。

本尊は三体あります。木造観音菩薩立像(百済観音)、救世観世音菩薩はともに観音菩薩です、ですのでもう一体の仏像も観音菩薩だったように思います。

もう一体の仏像、孝徳大王、皇極天皇の父親である、茅渟王のお姿を写した仏像、観音菩薩(西の間本尊)があったはずです。それが失われている?

*法輪寺の木造虚空蔵菩薩立像(観音菩薩像 西の間本尊)茅渟王

木造観音菩薩立像(百済観音)は押坂彦人大王、救世観世音菩薩は山代王 (山背大兄王)。

そしてもう一体、茅渟王のお姿を写した仏像はどこに?

仏像を壊すということはしていないでしょうから、おそらく観音菩薩が他所へ移されているように推測します。近くのお寺のはずです。そうすると聖徳太子が関わるとされる法起寺か法輪寺、中宮寺のはずです。

調べると案外簡単に見つかったように思うのですが?どうなのだろうか?

近くのお寺、法輪寺の木造虚空蔵菩薩立像 、像高175.4センチのように思うのですが?

観音菩薩立像(百済観音)と同様で、左手に水瓶を持ち右手は屈臂仰掌しているお姿から、この仏像も虚空蔵菩薩ではなく、観音菩薩だろうとされます。木造観音菩薩立像(百済観音)と姿が似た同じ観音菩薩であり製作されたのも同じ頃である。

法輪寺の本尊である、木造薬師如来坐像と共に金堂に安置されていました。本来は本尊はひとつのはずですし、この観音菩薩像は他所から持ってきた可能性があるように思います。

法輪寺の木造虚空蔵菩薩立像(観音菩薩像)が、茅渟王のお姿を写した仏像であると思います。

法隆寺には三つの観音菩薩像が、「聖徳太子二王子像」の配置通りの安置されていたのです。

それでは、この救世観音像は何時造られ、何故に東院伽藍の夢殿に安置される仏像になったのでしょう?

問題は、東院伽藍と斑鳩宮です。

救世観音像は、山代大王(山背大兄王)のお姿を写したものだと推測しています。ですので、山代大王が崩御した643年以降に造られている。

上記したように観音菩薩信仰もこの年代である。

聖徳太子である観音菩薩像(百済観音)は、長身であるのは、「聖徳太子二王子像」の肖像通りに、仏像も造られているからです。

つまり、観音菩薩像(百済観音)を造り始める前には、この救世観音像は存在していたということです。

飛鳥時代の仏像であり、その特徴、蕨手状の垂髪と左右に広がる天衣、裙の裾、そして正面からの視点を強調したつくりから止利様式が残る仏像だとされます。山代大王が崩御した643年に、菩提を弔うために造り始められた仏像であると思います。

現本尊である釈迦三尊像は、銘文どおり鞍作止利(止利仏師)が造った仏像です。

鞍作止利は蘇我氏が関係するとされます。推古天皇の息子の竹田皇子は蘇我氏の皇子です。このことからも、釈迦三尊像はこの竹田皇子の姿を写したものです。

釈迦三尊像は銘文により、623年に造られたものです。救世観音は643年に亡くなった山代大王(山背大兄王)菩提をともらうために造り始められた仏像です。

観音菩薩像(百済観音)は法隆寺創建された時、7世紀後半に造られた仏像です。

釈迦三尊像ー救世観音像ー観音菩薩像(百済観音)の順番です。

謎の仏像であるともいえる、救世観音像が造られたのは、法隆寺創建の前です。では、法隆寺が造られるまでどこに安置されていたのだろうか?

救世観音像が造られたのは、孝徳大王の時代です。

鞍作止利は、蘇我氏との関りが述べられています。工房は飛鳥にあったと思われます。ですので、飛鳥のお寺、川原寺か橘寺に安置されていたようにも思います。

川原寺は、この孝徳大王が造ったお寺です。天智天皇が母の斉明天皇(皇極天皇重祚)が営んだ川原宮の跡地に創建したとする説があるようですが、そうではありません。

渡来人、秦氏の王子である中大兄皇子が、王に即位できるはずありません。王でもない渡来人が、飛鳥にお寺を造れるはずありません。

飛鳥にある水落遺跡は漏刻の施設とされ、中大兄皇子が造ったとされますが、これも間違いです。

日本で最初の水時計を造ったのは孝徳大王です。

斉明天皇は天武大王の母親ですが、天智の母親ではありません。

天智と天武は兄弟ではありません。渡来人、天智を本来の大王家に繋ぐ操作がなされている。

653年、難波長柄豊碕宮を造営し、そこを都とする以前は、都は飛鳥にありました。渡来人勢力と激しく争ったのはこの孝徳大王時代です。

斉明天皇(皇極天皇重祚)は天皇ですが、本来の大王ではありません。

この時代の本来の大王は孝徳大王です。この孝徳大王の事跡が消されている。

飛鳥は蘇我氏の本地でありました。孝徳大王の時代にも、開けた北部の盆地ではなく、続けてこの飛鳥の地が都となったのは、北方の渡来人勢力に対抗するのに、東西が山に囲まれ防御しやすい地形にあったからです。

蘇我氏の本地である明日香にある橘寺は、元は推古天皇の住居、宮であり、ここで生まれたのは竹田皇子です。

この橘寺も法隆寺の関わりが述べられています。もとは栢寺です。

観音菩薩像(百済観音)は、673年に天武が大王に即位し、法隆寺を建設しようとした時に、本尊であるこの仏像も製作されている。

仏像の製作年は、釈迦三尊像は、救世観音像、そして観音菩薩像(百済観音)です。

643年、山代大王(山背大兄王)は斑鳩寺で殺害されました。その時に斑鳩宮は焼けたとされます。

もともとこの斑鳩宮は、推古の息子の竹田皇子の宮でした。中宮寺は竹田皇子が母親である推古天皇のために造ったお寺です。

飛鳥から斑鳩までの太子道を使って斑鳩宮まで通ったのは、太子である竹田皇子です。

「野中寺の金銅弥勒菩薩半跏思惟像の謎と中宮天皇」、「法隆寺、橘寺創建の謎と野中寺の金銅弥勒菩薩半跏思惟像」のところで記述しましたが・・・

野中寺金銅弥勒菩薩半跏思惟像

丙寅年四月大旧八日癸卯開記栢寺知識之等詣中宮天皇大御身労坐之時

誓願之奉弥勒御像也友等人数一百十八是依六道四生人等此教可相之也

*************************

この銘文における、謎とされるこの「中宮天皇」とは推古天皇のことです。

銘文の「丙寅年四月大旧八日癸卯開」は、「開」という文字があるように、この栢寺が創建された日ということです。606年4月8日、お釈迦様の誕生日に創建されたということです。

「聖徳太子伝暦」によれば、推古天皇16年(606年)に、太子(竹田皇子)が勝鬘経を講説したので、推古天皇は橘寺を創建したとされます。元は豊御食炊屋姫尊(推古天皇)の住居であり、竹田皇子が生まれたのがここです。

「聖徳太子伝暦」と、野中寺金銅弥勒菩薩半跏思惟像の銘文の創建年は一致します。

この栢寺とは後の橘寺のことです。

この仏像は、この栢寺の僧たちが、推古天皇が病気になった時に、回復を願ってこの弥勒像を作り、銘文を記したということです。

ですので、606年ではなく、おそらく推古天皇が崩御した628年頃にこの仏像は制作されたものです。つまり628年頃には「天皇」の呼称は使用されている。

推古天皇は、息子である竹田皇子の宮である斑鳩宮のそばの中宮寺にいたので、中宮天皇とよばれていたのです。

現時点で見つかっている「天皇」の呼称の最古のものです。本当の初代天皇は彼女、推古天皇です。

斑鳩は元は物部氏の本地でした。この中宮寺も元は物部の姫である穴穂部間人皇女の住居、中宮でした。

後に物部没落後には、権力を握った蘇我氏が管轄することになります。

竹田皇子が斑鳩宮に移ったので、母親である推古もこの中宮に移ったのです。

中宮の名称は、三つの宮の中にあったからです。

624年、この竹田皇子没後、斑鳩の宮は山代大王(山背大兄王)の宮になっていました。問題は、斑鳩宮跡地に造られている東院伽藍は何時造られたかです。

東院伽藍は、739年、斑鳩宮の故地の荒廃を嘆いた僧行信によって建立されたとされます。しかしこれは、この年に怨霊封じが行われたということです。

737年に八角堂は存在していたとの記述があります。

東院伽藍は案外簡素なもので、もとは八角堂と周りを囲む回廊だけでした。

西院伽藍と、東院伽藍は同時期に造り始められているように思います。

何を云いたいのかというと、つまり、東院伽藍の八角堂は、若草伽藍にあった、釈迦三尊像を祀るために造られたものだということです。若草伽藍のお寺は、移築されている。

本来は法隆寺は西院伽藍だけでの十分なはずなのに、何故に東院伽藍が造られたのか?ということに関しても謎ともいえます。理由は、斑鳩寺の本尊である釈迦三尊を移し祀るためであると推測しています。

この釈迦三尊は、推古天皇息子の竹田皇子のお姿を写したも仏像です。これは、上記した銘文により明らかです。

若草伽藍の寺院を、建て替えるとき、つまり現法隆寺を創建するときに、斑鳩寺の本尊を遷し祀る必要があったため造られたお堂です。

それが、怨霊封じ時に変更、本尊の交代がなされているということです。

それでは、怨霊封じ時にどのようにして本尊を変更したかの謎についてです。

「法隆寺再建の謎、・・・百済観音、救世観世音菩薩、銅造釈迦三尊像」のところで本尊については書いていますが・・・607年に創建されたという由緒からも、623年に作られた釈迦三尊像が本尊というのもそもそもおかしなことです。これは本尊が変更されていることに他ならない。

本来の三つの本尊は怨霊封じ時に変更されている。

現在の金堂の本尊

釈迦三尊像・・・「中の間本尊」、法隆寺中央の本尊されますが、そうではなく、若草伽藍にあった斑鳩寺の本尊です。推古天皇31年(623年)止利仏師作の光背銘を有する像です。この後背の銘文は間違いありません。

この仏像は推古の息子の竹田皇子の病気回復を願って作られた仏像です。翌年の624年に竹田皇子没後に、若草伽藍に斑鳩寺が造られ、そこの本尊となったのです。釈迦三尊像は、竹田皇子のお姿を写したものです。

この竹田皇子は、敏達大王と推古天皇の息子であり、もちろん大王家の人物です。推古天皇の母親は蘇我稲目の女である堅塩媛であり、竹田皇子も蘇我の皇子といえます。

押坂彦人大王の弟、異母兄弟です。押坂彦人大王の時に太子だったのはこの竹田皇子です。

系譜が改竄され、この二人の事跡が聖徳太子の名で混同されているのです。

斑鳩に宮は元はこの竹田皇子に宮でした。そばの中宮寺は母親である推古天皇の寺です。竹田皇子没後には山代大王の宮となります。

若草伽藍の斑鳩寺を取り壊し法隆寺を建設した時に、元の宮跡であった東院伽藍、夢殿に安置する目的であったのはこの釈迦三尊像だったように思います。そう、八角円堂に祀られていたのは、この釈迦三尊像だったように思います。

法隆寺に怨霊封じが行われた時に、本尊はこの釈迦三尊像に変更されている。

金銅薬師如来坐像・・・「東の間本尊」、法隆寺薬師像は、様式上は釈迦三尊像よりも新しいもので、後背の銘文の書体にも疑問が述べられています。この薬師像より、623年に作られた釈迦三尊像の方が古いのです。

この後背銘より、斑鳩寺は607年の創建と考えられています。

本当なのだろうか?斑鳩寺創建は斑鳩宮の創建より少し早いように思うのですが・・・?藤原の時代の「法隆寺資材帳」は全く信用できません。

創建の由緒を刻む斑鳩寺の本尊と思われるますが、創建時の本尊は610年の火災により焼失している。ですので、本来の創建斑鳩寺の本尊は焼失していると考えられます。

薬師如来信仰は、680年頃から盛んになったようです。ですので、この法隆寺の薬師如来像は、この時期以降に造られたものだと推測できます。

ですので、この後背の銘文は、おかしいわけです。もとは銘文なんてなかったのですが、この銘文は藤原氏によって法隆寺の由緒を変更するとき、739年に刻まれたものであると推測します。

法隆寺ではなく、斑鳩寺の由緒である。藤原氏による、法隆寺の由緒を変更する銘文である。この銘文の由緒により、斑鳩寺と現法隆寺は同じ寺のようになっている。これが、多くの謎を生む理由です。

阿弥陀三尊像・・・「西の間本尊」元の阿弥陀三尊像は、中世に盗難に遭ったため、新たに作られたものとされます?ですので元の阿弥陀三尊像にも何らかの由来が刻まれていたかは不明です。

問題は、観音菩薩像(百済観音)、救世観世音菩薩とです。ともに観音菩薩です。そうもう一体の仏像、等身大の観音菩薩があったはずです。

三体の観音菩薩が、金堂に祀られていたのです。本尊が三体の理由は三人を祀るための寺院だからです。

現法隆寺の中の本尊が、斑鳩寺の由緒を語る仏像であるので、これにより斑鳩寺と法隆寺は同じお寺になってしまって大きな謎となっている。

法隆寺は大王家の人物を祀る寺院であり、斑鳩寺は蘇我氏の寺院です。

最後に梅原猛氏「隠された十字架」から・・・

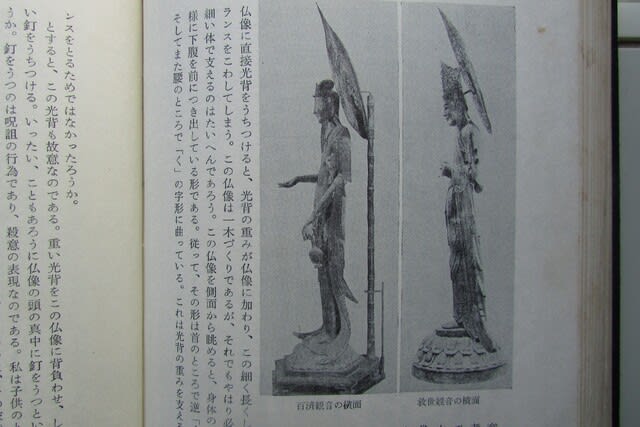

救世観音像の光背ついてです。

救世観音像には明らかに怨霊封じが行われている。それは言い伝えからでも明らかです。

この救世観音像の封印が解かれたのは明治時代です。岡倉天心、アーネスト・フェロノサにより、長年秘仏とされていたこの救世観音像は公開されることになりました。非常に良い保存状態で、今の世にお姿を現わしました。

夢殿を開扉すると、祟りがあると長年信じられてきました。

中に祀られていた救世観音像は、なんと約457メートルの木綿の布で巻かれた状態でした。これは、外に出るなという怨霊封じである。

「隠された十字架」において、この救世観音像の光背が直接後頭部に打ち付けられているということからも、法隆寺は怨霊封じのお寺であるとされました。

これはもう既に批判を浴びています。実際には直接に釘が後頭部に打ち付けられているわけではないようです?

また、他の仏像でも光背が直接後頭部に付けられていて珍しいことではないとされます。

ですが、後頭部に穴を開けていることには変わりない

この救世観音像に関しては、やはり怨霊封じの意味で後頭部に付けられているように感じます。

この救世観音像は、白い布で包まれていました。そして、この白い布は取らないように、世に出すなとの言い伝えがありました。怨霊が出て、天変地異がおこり災害がもたらされるということです。

つまり、これは怨霊封じがおこなわれているとしか考えられません。

この救世観音像は聖徳太子のお姿を写したものだとされます。私は、王子である山代大王(山背大兄王)のお姿であると思います。

するとですね、聖徳太子や山代大王の後頭部に穴を開け、光背を直接後頭部に付けるようなことをするだろうか?

普通は、光背は支え木を作り、これに光背を付けます。これが一般的であるのに、どうして像の頭に大きな光背の重みかかり、手間のかかる作業をする必要があるのでしょうか?凄く不思議に感じます。

この仏像は怨霊封じが行われているのは確実です。ですので、なおさらこれはあり得ないように感じるのですが・・・?

元は、支え木が作られ後背が付けらていたのだと思う。それが、怨霊封じ時に、739年に怨霊封じの意味で後頭部に付けられ、外に出れないように白い布で包まわれて庫裡にいれられ夢殿の中で怨霊封じが行われている。

これら大きな木製(クスノキ)の仏像は、別に支え木が造る必要があるように思います。それは、サイズと材質(強度)に問題があるように思う。

写真(隠された十字架) 観音菩薩像(百済観音)、救世観世音菩薩を見て下さいね。

光背を直接後頭部に付けている仏像は他にもあるようなのですが、それらは小さな金銅仏が多い。それは、金属は強度があるからでもあります。そして金属製の仏像においては、後頭部に穴を開けるという作業は必要としていない。鋳造する段階で取り付けられるような型どりをしている。

救世観音像は、仏像を完成してから穴をあけるという作業を行っている。

特に大きな木製の仏像の場合、全身をひとつの木材から掘り出すのが難しいものです。特に光背は大きなものであるので、仏像本体と光背を別に作らなければなりません。

ですので、穴をあけ金属、銅製の金具を付けて光背に繋げているようですが、後頭部に穴を開けていることには変わりない。

木製の、特にこの仏像のように大きな仏像の場合は、経年劣化により落下するおそれがあるように思う。光背の重量の問題です。

聖徳太子のお姿を写した仏像というのならなおさらですが、後頭部に穴をあけるようなことをするのだろうか?

私は、そんなことするはずがないように思う。

大きな仏像であるので、光背も大きなものです。光背の重みが、小さな接着点にかかり、もうすぐにでも落下しそうなように私には感じるのです。

幸いとでもいうか?布で包まわれていたことにより状態がよく落下する恐れはなかったのですが・・・。

梅原氏は祟りを封じ込めるためであると主張しました。私も同感です。

「聖徳太子二王子像」に倣った、三つの観音菩薩像。

本来の法隆寺の本尊は、中央に観音菩薩像(百済観音)、救世観音像、そして法輪寺の木造虚空蔵菩薩立像(観音菩薩像)であり、この三体の観音菩薩像が金堂に並んで祀られていたと推測するからでもあります。

全て木製の等身大の大きな仏像です。三人の大王たちです。

二体の観音菩薩像、観音菩薩像(百済観音)、法輪寺の木造虚空蔵菩薩立像(観音菩薩像)は、支え木が造られて光背が取り付けられています。

救世観音像だけ後頭部に直接付けられているのはおかしく感じるからでもあります。

これは、この救世観音像は、山代大王(山背大兄王)のお姿を写したものだからです。藤原氏は何故にこうも恐れたかというと、直接手を下して殺害したからです。

山代大王(山背大兄王)を、斑鳩寺において殺害したのは、秦氏、秦の川勝と、偽物中臣鎌足こと百済渡来人藤原鎌足である。藤原氏が法隆寺を恐れる理由です。そして大怨霊である長屋大王に繋がります。

法隆寺の怨霊封じは、すでに解かれています。構造も九間に造りなおされているため中央に柱が立つ構造ではありません。中門も創建当時の五間の奇数に建て替えるべきです。

夢殿に祀られていた救世観音(藤原氏により殺害された山代王(山背大兄王)も、包まれていた白い布は取り払われています。

怨霊だといっていますが、彼ら本来の大王を殺害したからです。恐れるのは悪いことをしたからに他なりません。

願わくば、本尊を「聖徳太子二王子像」の配置通り、本来の姿に戻してほしい。

押坂彦人大王(聖徳太子)である釈迦三尊像「中の間本尊」、山代大王(山背大兄王)である救世観世音菩薩(東の間本尊)、茅渟王である法輪寺の木造虚空蔵菩薩立像(観音菩薩像 西の間本尊)。

三つの観音菩薩は、三人の大王であり、創建時の本尊です。

現法隆寺は、天武大王により亡くなった大王家のご先祖様を供養する寺院です。

さらに長くなりそうなので次回に続きます。