糖尿病の患者は予備軍も含めて2千万人以上いると推測されている。しかも、長くつき合っていかなければならない病気だからこそ、正しい知識と新しい情報を知っておきたいものだ。週刊朝日MOOK「おいしい暮らしの相談室 糖尿病&高血圧」では、「ドクターが語る 知っておきたい11のこと」として糖尿病が引き起こす合併症など分析。ここでは糖尿病をほうっておくとどんな問題が起こるのか、武蔵野赤十字病院の杉山徹医師が解説する。

高血糖状態になると体が血液中のブドウ糖を水分とともに尿として排泄しようとして、尿の回数や量が増え、それにともなってのどが渇くようになります。また、体重減少や倦怠感などが現れることもあります。しかし初期には目立った症状は見られないことも多いのです。痛くもかゆくもないからと、血液中にブドウ糖があふれた状態をそのままにしておくと、糖分の多い血液で血管が詰まったり破けたりして、合併症を引き起こします。

糖尿病にまつわる「しめじ」や「えのき」という言葉をご存じですか? 代表的な合併症には、体の先端の細い血管(末梢血管)が傷ついて起こる「しめじ」と、太い血管が障害される「えのき」があります。しめじは「し=神経障害」「め=眼の病気の糖尿病網膜症」「じ=腎症」のこと、えのきは「え=壊疽(えそ)」「の=脳卒中」「き=虚血性心疾患」です。

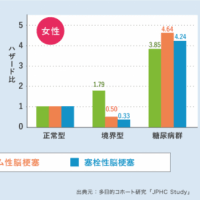

いずれの合併症も、糖尿病が進行するほど初期は症状が少ないが放置すると合併症に発症リスクも高まりますが、とくに大血管障害の「えのき」は、糖尿病予備軍の境界型でも発症することがわかっています。

こうした合併症は、「一度発病すると完治できない」「全身で進行しているのでいくつもの合併症が同時発病しやすい」「高血圧、脂質異常症、加齢などでさらに進行する」といった特徴があり、発症してしまうと厄介です。

最近では糖尿病が、歯周病や認知症、がん、骨粗鬆症などにかかりやすくなったり、感染しやすくなったりと全身に悪影響を及ぼす原因になることが知られてきました。さまざまな合併症を引き起こすようになるため、糖尿病患者の平均寿命は約8~11歳短くなると報告されています。

合併症を防ぐには、ヘモグロビンA1cの検査値を指標に血糖値のコントロールを続けることが必要です。合併症を予防するには7%未満、さらに健康な人と同じ状態にするには6%未満を目指しましょう。

主な血糖コントロールの方法には、食事療法、運動療法、薬物療法があります。食事療法と運動療法は基本中の基本。とくに2型患者さんには欠かせないものです。境界型や軽症の糖尿病の場合は、薬を使わずこの二つだけでコントロールすることも可能です。「足りない部分を薬物療法で補う」のが、2型の治療の考え方と言っていいでしょう。

薬物治療で使う薬には、インスリンの分泌を良くするものや効きを良くするもの、食事でとった糖の分解や吸収を遅らせるもの、糖の排泄を促すものなどがあるほか、インスリンそのものを注射で補う「インスリン療法」が行われる場合もあります。

1型糖尿病はインスリンの自己分泌がなくなるので、インスリン療法が不可欠です。

また糖尿病は高血圧と密接な関係があり、2型糖尿病患者の半数以上が高血圧を合併しています。どちらも血管に負担がかかる病気ですから、両者を合併していればさらに負担は大きくなり、大血管障害の「えのき」を起こしやすくなります。血糖値だけでなく血圧もしっかりコントロールしてください。

「し=神経障害」「め=眼の病気の糖尿病網膜症」「じ=腎症」

「え=壊疽(えそ)」「の=脳卒中」「き=虚血性心疾患」

本当に、血糖コントロールは大切ですよね。(´・ω・`)

Q、どうすれば?

A、毎日、血糖測定を行い薬物治療(インスリン)を。

必須ですよね。毎日毎日365日チクチクして血糖測定(´・ω・`)

もう嫌です。正直。

70歳で「膵臓癌」で死亡するとして、365×35年=12,775回

「バチィ!」

かよわい白魚のような美しい中指に。。。可哀想(´・ω・`)

お裁縫で指に針を刺した。「つぅー!痛ぁーーーい」

そんなもんじゃーねーよ。

「バチッ!」(´;ω;`)ウッ…

映画 『君の膵臓を食べたい』

あらすじ

「君の膵臓を食べたい」…主人公である「僕」が病院で偶然拾った1冊の「共病文庫」というタイトルの文庫本。

(以下略)

妹が「見に行ったら?」と。

ワイルドライフ? 膵臓を食う? ライオンが?

俺の慢性膵炎の膵石7個も食ってくれ!

「膵のう胞」「IPMN」

膵嚢胞(すいのうほう)とは、膵臓の内部や周囲にできる様々な大きさの「袋」のことで、症状はなくCTやMRI検査などにより偶然発見されることの多い病気です(図1)。

図1 :<CT画像> 矢印で示したところが膵臓内のIPMN

急性膵炎や慢性膵炎に伴ってできる嚢胞はもちろん良性疾患となりますが、一方で、炎症とは関連のない「腫瘍性膵のう胞」というものがあります。膵臓で作られた膵液を十二指腸へと流す膵管の粘膜に「粘液を作る腫瘍細胞」ができ、この粘液が膵内にたまって袋状に見えるものが「腫瘍性膵のう胞」となります。従って、まず炎症によりできた「炎症性のう胞」と腫瘍により分泌された粘液がたまった「腫瘍性膵のう胞」とを区別することがとても大切です。以前は「粘液産生性膵腫瘍」などとも呼ばれていましたが、現在では、少し難しい名称ですが、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)と粘液性嚢胞腫瘍(MCN)、漿液性嚢胞腫瘍(SCN)などに分類されています。頻度はIPMNが圧倒的に多く、ここではIPMNについて見ていくことにします。

IPMNはどうして重要なの?

いわゆる「通常の膵臓がん」は先に説明したように、非常に悪性度が高く治療成績が悪いとされており、発見時すでに進行癌ということが多い疾患です。それに比べて同じ膵臓の腫瘍といっても、IPMNでは、良性の段階(過形成や腺種と呼びます)から悪性の段階(通常型の膵癌)まで様々な段階があり、良性から悪性へと変化していくことが知られています。

そこで、腫瘍性膵のう胞(ここでは以下IPMN)と診断されたときに、良性なのか、それとも既に悪性に変化していないかなど慎重に見極めることが重要になります。ただし悪性化していても膵管内にとどまるうちはよいのですが、ひとたび膵管外に「浸潤」すると、通常の膵癌と同様に悪性度の高い癌となるわけです。癌になる前の段階で診断することができるので、IPMNは重要な疾患といえるのです。

気を付けてね(´・ω・`) 糖尿病と膵臓の病気は切っても切れないもの。

膵嚢胞は手術で切れますが・・・。

今朝の血糖値です。140(mg/dl)です。よい!(`・ω・´)v 問題ありません。

血糖測定時に「極端」に数値を下げる方法を伝授いたします。ただこれは自分自身の為には一切なりません。

朝食前に、血糖測定前に、

「インスリンを打つ」

確実に50~60(mg/dl)になりますよ(´・ω・`)

また更新します。皆様もご自愛ください。