寄附金控除が受けられる義援金とは

寄附金控除が受けられる義援金とはいったいどういうものなのでしょうか。日本赤十字社のウェブサイトでは下記のように説明されています。

義援金は、災害により生命・財産に大きな被害を受けた方々に対する慰謝激励の見舞金の性格を持つもので、受け付けた義援金は被災された方々に全額、迅速かつ公平に配分されます。

日本赤十字社の事業そのものを支援する「社費(寄付金)」とは、その性質や使途が異なります。

義援金はどのように被災者へ届けられる?

義援金の呼びかけは、日本赤十字社や中央共同募金会、新聞社、放送局、地方自治体などさまざまなところで行われています。それらの義援金はどのように扱われるのでしょうか。

同じく、日本赤十字社のウェブサイトでは次のような解説があります。

義援金は、日本赤十字社だけでなく報道機関など多くの団体が受け付け、第三者機関である義援金配分委員会(被災自治体、日本赤十字社、報道機関等で構成)に拠出されます。義援金配分委員会では、各機関で受付けた義援金を取りまとめるとともに、配分基準を作成し、被災された方々に配分を行います。集まった義援金は、各市区町村を通して被災された人たちの手元に届けられます。行政が行う被災復興事業等に当てられることは原則としてありません。

寄附金控除を受ける手順

少額だから、郵便局で振り込む手間が面倒だから、といった理由で、市役所や街頭の募金箱から義援金を送る人は少なくないでしょう。しかしそれでは寄附金控除を受けることはできません。義援金を寄附金控除扱いにするには、送付先と領収書が重要なのです。

●送金先

国や地方公共団体

日本赤十字社や中央共同募金会、これに協力する募金団体

●領収書など

税務署の相談窓口に問い合わせたところ、義援金を送金したという証拠(領収書や寄附金控除を受けるために必要な書類)を添付する必要がある、ということでした。ただし、振込受領書等でもOKという場合もあります。

例えば「東日本大震災義援金」を日本赤十字社に送金した場合では、領収書以外で寄附金控除の申請に利用できるものとして、

郵便局窓口:振込用紙の半券

ATM:利用明細票

インターネットバンキング:確認画面を印刷したもの

テレホンバンキング:銀行から郵送されるお知らせ

などが日本赤十字社のウェブサイトに掲載されています。なお、日本赤十字社の受領書が欲しい場合は、通信欄に「受領書希望」と記入、あるいはホームページで「事前登録」や「振込後登録」あるいは「入金確認」を行います。

義援金の寄附金控除の計算方法

個人が義援金をおくった場合、所得税から差し引かれる寄附金控除の計算式は次の通りです。

一般の義援金

寄附金控除額(所得控除額)=寄付金額(総所得金額等の40%を限度) - 2000円

東日本大震災に対する義援金

寄附金控除額(所得控除額)=寄付金額(総所得金額等の80%を限度) - 2000円

実際に還付される金額は、「寄附金控除額(所得控除額)×所得税率」です。

東日本大震災に対する義援金は、「ふるさと寄付金(納税)(以下「ふるさと寄付金」という)」扱いになります。確定申告で寄附金控除を受けると、翌年度の個人住民税で税額控除を受けることができる、ということです。

すべての義援金が「ふるさと寄付金(納税)」扱いになるかどうかは、把握しておりません。平成23年に設定された東日本大震災以外の義援金(台風12号や鳥取県の豪雪、新潟県や福島県の豪雨での災害ほか)を「ふるさと寄付金」扱いとする地方自治体もあります。支出した義援金の扱いについては、居住している自治体で確認してください。

「ふるさと寄付金」に対する個人住民税の税額控除の計算式は次の通りです。

基本控除=(寄付金合計-2000円)×10%

特別控除=(寄付金合計-2000円)×(90%-寄付した人の所得税率)

控除される金額=1+2

※寄付金合計額は総所得金額等の30%相当額を限度とする

※特別控除の金額は、個人住民税所得割額の10%を限度とする

義援金は、所得税と個人住民税を合わせて、最大で「寄附金額-2000円」が還付される(上限あり)! すごいですね。

(例)給与収入700万円(配偶者を扶養)の人が義援金3万円を支出した。所得税の税率は20%、個人住民税所得割額は37万1500円とする。

所得税の還付額=(3万円-2000円)×20%=5600円

住民税の基礎控除=(3万円-2000円)×10%=2,800円

住民税の特別控除=(3万円-2000円)×(90%-20%)=1万9600円

所得税の還付額+住民税の税額控除額=5600円+2800円+1万9600円=2万8000円

※総務省の「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」を参考にした。

※平成26年度~平成50年度は、復興特別所得税が加算された税率になる。

なお、法人が支出した義援金は全額「損金」に算入できます。

ざっくり言うと、2000円の個人負担を除いて、翌年の所得税・住民税から還付される(`・ω・´)b 優れもの!

もちろん、確定申告は必要となりますが・・・

僕の場合は「現地」には行きません。東日本大震災の時も行っていません。金銭的負担のみ(´・ω・`)

「がれき処理」とか・・・人海戦術的な時には必要でしょうが・・・。

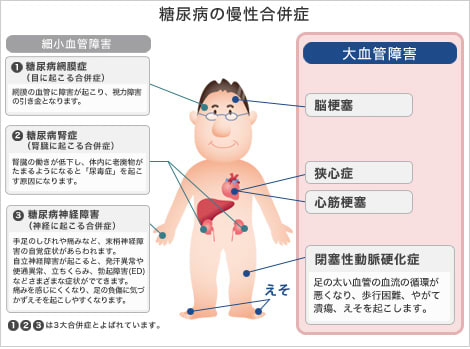

「糖尿病合併症患者が被災地に何をしに行くんだwwww???」(`;ω;´)・・・

「余計に邪魔だろう!」「現地に行って重症化する気?」「馬鹿なの?」(`;ω;´)・・・。

ですよね・・・。ですから「後方支援」。できるだけ多くの義援金を。と言っても何百万円も寄付すわけではないですが・・・

所得税・住民税が全額帰ってくるぐらいは。(´・ω・`)

そして、控除にならない「おつり寄付金」は少々・・・。おつりだもの・・・。

ボランティア希望の人が熊本から「約200人」程、現地から帰された!というニュースが・・・

ボランティアセンターでは毎日、受け入れ可能人数に達した時点で募集を終了するのが一般的。熊本県社会福祉協議会では、「行っても作業がない場合もあります。作業がないからといって怒らないでください。『待つこともボランティア』なのです」と呼びかけている。

ガイドブックによると、要点は以下の通り。

・交通・宿泊・食事は自力で。

・格好は作業着(長袖・長ズボン)、帽子、雨具(レインコート)、防塵マスク、ゴーグル、軍手、作業用ゴム手袋、ゴム長靴、安全靴、タオル、ラジオ、携帯電話、飲料、弁当、塩飴、防寒着、使い捨てカイロなど。

・未成年者や中学生以下の参加は受付ないところもある。事前に確認を。

・安易に電話や電子メールで問い合わせない。

被災者もボランティアも大変です。熊本地震特設サイトhttp://shienp.net/

ボランティア活動に参加するにも「費用」かかる。岡山から熊本までの交通費・宿泊費・食事代・・・

今、熊本に宿泊しても・・・。被災者は「野宿」状態。ボランティアは「ホテル住まい」ってね・・・どうもねー・・・(´・ω・`)

畳1畳分の避難所に「強引に寝泊り」? それもなー。

言い訳は沢山作って「後方支援」(`・ω・´)b

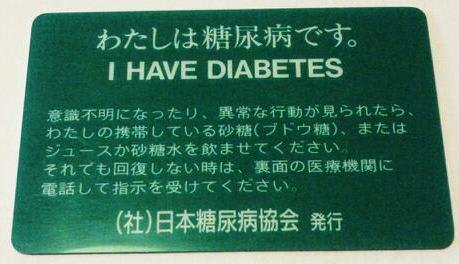

今朝の血糖値です。116(mg/dl)です。いい感じですね。はい。

インスリン・血糖降下剤を使っていなければ「健康体」なんですが・・・

また更新します。皆様もご自愛ください。

{/

{/