.

・・

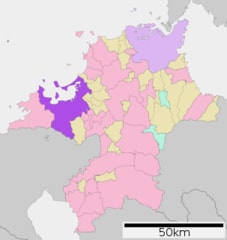

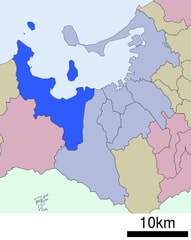

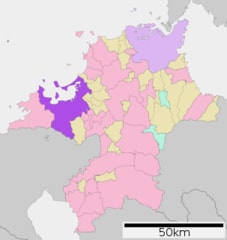

・・ 福岡市

福岡市 早良区

早良区 西区

西区

レポはじまり

レポはじまり

バンがおるんよ。」と主人。

バンがおるんよ。」と主人。

室見川下流河口部お散歩

室見川下流河口部お散歩 6月24日

6月24日

・・・

・・・

菖蒲池と言うぐらいであるから、ずばり池に水没した中に植えられている。池に大きな鉢ごと沈められていると言えば分かりやすいだろうか。

菖蒲池と言うぐらいであるから、ずばり池に水没した中に植えられている。池に大きな鉢ごと沈められていると言えば分かりやすいだろうか。

「江戸系」・・・株姿が整ったすっきりと粋な品種が多く肥後系の親となったように遺伝的には最も広くさまざまな要素を含んでおり花菖蒲の中核をなす系統です。歴史的な名品が多く現存します。

「江戸系」・・・株姿が整ったすっきりと粋な品種が多く肥後系の親となったように遺伝的には最も広くさまざまな要素を含んでおり花菖蒲の中核をなす系統です。歴史的な名品が多く現存します。 「肥後系」・・・鉢植えで育て座敷に並べ1輪ごとの美しさを観賞するために江戸系から改良されたものです。輪が大きく堂々としているのが特徴,ボリュームがあり初心者に人気があります。

「肥後系」・・・鉢植えで育て座敷に並べ1輪ごとの美しさを観賞するために江戸系から改良されたものです。輪が大きく堂々としているのが特徴,ボリュームがあり初心者に人気があります。 「伊勢系」・・・伊勢系の起源ははっきりとしませんが江戸系のみで改良されたとは思えない性質を持っています。垂れ咲で柔らかな色合いに特徴があり繊細で女性的なイメージです。

「伊勢系」・・・伊勢系の起源ははっきりとしませんが江戸系のみで改良されたとは思えない性質を持っています。垂れ咲で柔らかな色合いに特徴があり繊細で女性的なイメージです。

参道よりちょっと山手(奥)にある菖蒲池と境内参道に架かる太鼓橋のある心字池周辺には、約40種3万本の花菖蒲が花をつける。期間中は夜間照明も行われ、幻想的に浮かび上がる姿も目の保養に良さそうだ。

参道よりちょっと山手(奥)にある菖蒲池と境内参道に架かる太鼓橋のある心字池周辺には、約40種3万本の花菖蒲が花をつける。期間中は夜間照明も行われ、幻想的に浮かび上がる姿も目の保養に良さそうだ。

←これが、菖蒲の花です。

←これが、菖蒲の花です。

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

孫の

孫の くんの初節句のお祝い

くんの初節句のお祝い 孫娘の

孫娘の ちゃんと上野動物園

ちゃんと上野動物園

レポはじまり

レポはじまり

孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん 孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん で、動物園の予習をしたみたいですよ。

で、動物園の予習をしたみたいですよ。

孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん

孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん 孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん

孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん 孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん 東京

東京 5月5日~6日訪問

5月5日~6日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

孫の

孫の くんの初節句のお祝い

くんの初節句のお祝い 孫娘の

孫娘の ちゃんと上野動物園

ちゃんと上野動物園

レポはじまり

レポはじまり

孫の

孫の くんの初節句のお祝いのあとですから、

くんの初節句のお祝いのあとですから、

東京

東京 5月5日~6日訪問

5月5日~6日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

レポはじまり

レポはじまり

すると大きくなります。

すると大きくなります。 孫娘の

孫娘の も、

も、 孫の

孫の も、

も、

ここ

ここ 大牟田ラーメンの面白い味が忘れられなくて、

大牟田ラーメンの面白い味が忘れられなくて、

水天宮 水天宮  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  《東京水天宮》2010/9 《東京水天宮》2010/9 《納めの水天宮》2014/12 《納めの水天宮》2014/12 《水天宮》2015/5 《水天宮》2015/5 《どうぞよろしくお願いします》2017/4 《どうぞよろしくお願いします》2017/4 《東京水天宮》2018/3 《東京水天宮》2018/3 《度々の》2018/4 《度々の》2018/4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |

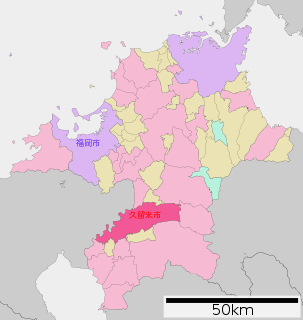

久留米&大牟田

久留米&大牟田 4月18日訪問

4月18日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

福岡城さくらまつり

福岡城さくらまつり 4月1日訪問

4月1日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

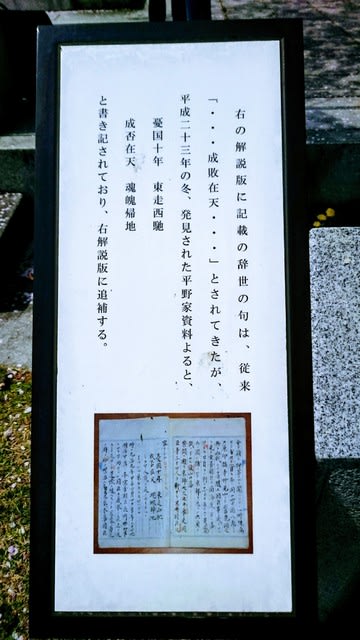

近藤正慎のお話しをしましたが、

近藤正慎のお話しをしましたが、

西公園

西公園 4月1日訪問

4月1日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

福岡県

福岡県 糸島市

糸島市 とは・・以前、息子たちが通っていた小学校で一緒に役員をしたおかあさんたち。不思議なことにお互いのことをあまり知らない。なのに 四季毎集まって、わーわーと盛り上がり、ただひたすら 食事に専念する。そんな、へんてこな関係。

とは・・以前、息子たちが通っていた小学校で一緒に役員をしたおかあさんたち。不思議なことにお互いのことをあまり知らない。なのに 四季毎集まって、わーわーと盛り上がり、ただひたすら 食事に専念する。そんな、へんてこな関係。 ≪いざ糸島へ≫とか、

≪いざ糸島へ≫とか、 ≪再びの糸島≫とか、

≪再びの糸島≫とか、 ≪櫻井≫とか。

≪櫻井≫とか。 小春とぼとぼ日和)

小春とぼとぼ日和)

レポはじまり

レポはじまり

ネット画像

ネット画像

あら炊き定食と天麩羅定食

あら炊き定食と天麩羅定食

磯の屋】

磯の屋】 ・

・

御祭神は、与止妃大明神(よどひめだいみょうじん)、島岡大明神(黒田忠之公の神霊)、

御祭神は、与止妃大明神(よどひめだいみょうじん)、島岡大明神(黒田忠之公の神霊)、

こことか。に、くわしく まとめています。

こことか。に、くわしく まとめています。

あなたの名前はなあに?

あなたの名前はなあに?

「みんなの花図鑑」 お世話になりました。

「みんなの花図鑑」 お世話になりました。

永遠にさんざめく光を浴びて

永遠にさんざめく光を浴びて

厳か

厳か

ホトケノザ

ホトケノザ

櫻井大神宮

櫻井大神宮

ここを。

ここを。

またこの場所で逢おう

またこの場所で逢おう

糸島

糸島 3月30日訪問

3月30日訪問

・・・

・・・

孫娘の

孫娘の ちゃんの初節句のお祝い

ちゃんの初節句のお祝い 孫の

孫の くんち

くんち

レポはじまり

レポはじまり

国道1号(終点:大阪市・梅田新道)

国道1号(終点:大阪市・梅田新道) 国道4号(終点:青森市・青い森公園前)

国道4号(終点:青森市・青い森公園前) 国道6号(終点:仙台市・苦竹IC)

国道6号(終点:仙台市・苦竹IC) 国道14号(終点:千葉市・広小路交差点)

国道14号(終点:千葉市・広小路交差点) 国道15号(終点:横浜市・青木通交差点)

国道15号(終点:横浜市・青木通交差点) 国道17号(終点:新潟市・本町交差点)

国道17号(終点:新潟市・本町交差点) 国道20号(終点:長野県塩尻市・高出交差点)

国道20号(終点:長野県塩尻市・高出交差点)

東京

東京 3月3日~4日訪問

3月3日~4日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

孫娘の

孫娘の ちゃんの初節句のお祝い

ちゃんの初節句のお祝い 孫の

孫の くんち

くんち

レポはじまり

レポはじまり

ネット画像

ネット画像

ネット画像

ネット画像

孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん です。

です。 をお守りください。

をお守りください。 孫娘の

孫娘の ちゃんがなでなでです。

ちゃんがなでなでです。

といいまちゅ。

といいまちゅ。

東京

東京 3月3日~4日訪問

3月3日~4日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

孫娘の

孫娘の ちゃんの初節句のお祝い

ちゃんの初節句のお祝い 孫の

孫の くんち

くんち

レポはじまり

レポはじまり

東京スカイツリー

東京スカイツリー

東京

東京 3月3日~4日訪問

3月3日~4日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

】

】 孫娘の

孫娘の ちゃんは、ちゃんと 家の近くの豆まきに参加したようです。

ちゃんは、ちゃんと 家の近くの豆まきに参加したようです。 】

】 ・・・

・・・

→福岡市早良区

→福岡市早良区

は、すくすく育っています。ありがとうございます。」

は、すくすく育っています。ありがとうございます。」

レポはじまり

レポはじまり

≪参道を歩く≫

≪参道を歩く≫

≪大鳥居≫

≪大鳥居≫

≪あ、カエデだ≫

≪あ、カエデだ≫

≪もうすぐ色づくね≫

≪もうすぐ色づくね≫

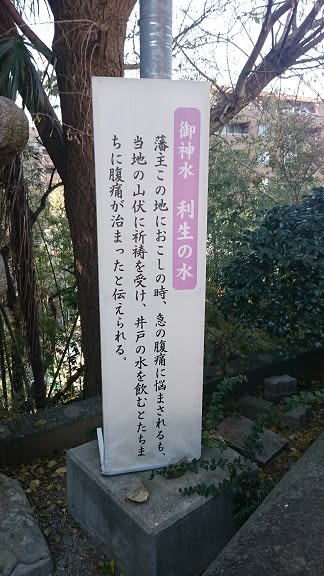

≪ひとくち いただきます≫

≪ひとくち いただきます≫

≪説明書き≫

≪説明書き≫

≪わたしさんさい≫

≪わたしさんさい≫ 孫娘の

孫娘の ちゃんと重なります。

ちゃんと重なります。 孫娘の

孫娘の ちゃん、あいらしいだろうなあ。

ちゃん、あいらしいだろうなあ。

≪二礼二拍手一礼≫

≪二礼二拍手一礼≫

≪由緒≫

≪由緒≫

≪小春日和≫

≪小春日和≫ 宇美八幡宮と同じですね。

宇美八幡宮と同じですね。 ネット画像

ネット画像

≪朱色の鳥居≫

≪朱色の鳥居≫

≪健やかに育て≫

≪健やかに育て≫ 孫娘の

孫娘の ちゃんへ。

ちゃんへ。

・・・

・・・

レポはじまり

レポはじまり

孫娘

孫娘 ちゃんのお宮参りです。

ちゃんのお宮参りです。 ちゃんの3人。

ちゃんの3人。 ちゃん1人。

ちゃん1人。 ちゃん1人。

ちゃん1人。 ちゃん ご機嫌ななめ。

ちゃん ご機嫌ななめ。 ちゃんをあやしながら、

ちゃんをあやしながら、 ちゃんだけでなく みな疲労困憊。

ちゃんだけでなく みな疲労困憊。 ちゃんは、私が抱っこして、着物で包むのですが、

ちゃんは、私が抱っこして、着物で包むのですが、

ちゃん、疲れたね。

ちゃん、疲れたね。 ちゃんに伝わったはず。

ちゃんに伝わったはず。

ちゃんが

ちゃんが

ちゃんってよぶと、笑ってくれるかな。

ちゃんってよぶと、笑ってくれるかな。

ちゃんと一緒のときは、

ちゃんと一緒のときは、 東京&千葉

東京&千葉 10月7日8日9日訪問

10月7日8日9日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

子どものころ観た、NHKの子供向けドラマ おもしろかったですよね~

「エンデバー号の探険」

「森林警備隊」

「次郎物語」

それから、そうそう 「からくり儀右衛門」

こないだ、おじゃました久留米で、 なんと、からくり儀衛門を、発見!!!  ≪からくり儀衛門≫

≪からくり儀衛門≫

ちょうど 歴史学者 磯田道史さんが

後世に伝えたい江戸の偉人の一人に からくり儀衛門の名前を挙げておらました。

冒頭の一枚は、先日、 久留米駅で、撮った写真です。

からくり太鼓時計といいます。

からくり儀衛門こと、田中久重さんは 久留米の方です。

田中 久重(たなか ひさしげ、寛政11年9月18日(1799年10月16日) - 明治14年(1881年)1月11日)は、江戸時代後期から明治にかけての発明家。「東洋のエジソン」「からくり儀右衛門」と呼ばれた。芝浦製作所(後の東芝の重電部門)の創業者。

たくさん、発明しておられます。 きっと、みなさん 目にしたことあるはずです。

≪とんこつラーメン発祥の地≫

≪とんこつラーメン発祥の地≫

久留米といえば、

水天宮、とんこつラーメン発祥の地

おっと、すみません からくり儀衛門さんの故郷でもあったのですね。

実は 今回、久留米へおじゃました目的は、水天宮参拝ももちろんでしたが

あの有名(?)な、ダッピィズの作者のイベントがあったから。 なのです。  ≪ダッピィズの作者来ますよ≫

≪ダッピィズの作者来ますよ≫

場所は 久留米シティプラザ。

≪パフォーマンス中≫

≪パフォーマンス中≫

会場のお客さんと考える”3シリーズ目の新キャラ”ライブペイント

お客さんが、脱皮する昆虫などのアイデアを出してくださいます。

それを、作者が、 実演パフォーマンス。

イルカとか~タコとか~ゴキブリとか~ タランチェラとか~タガメとか~カエルとか~

≪久留米シティプラザ≫

≪久留米シティプラザ≫

たくさんの方においでいただいて ほんとうに、ありがとうござました。

ダッピィズのイベントで訪れた久留米で

思いがけずでくわした からくり儀衛門の時計塔

磯田道史さんの話を聞いたばかりです、なんてタイムリー!!!

なんか 何倍も何倍も、得した感じ。です。

【追記 】

】

儀右衛門役の佐山泰三くん、かわいかったですよね・・・・・ 現在の姿ここで、拝見・・・・・できます。です。 佐山泰三さん1956年12月13日生ですので、現在61歳。 TV「からくり儀右衛門」は、1969年放送ですから、当時、14歳の少年だったのですねぇ。

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

はなこころ

はなこころ です。

です。