大河ドラマ「軍師官兵衛」もいよいよ九州編。

福岡市博物館では「特別展 軍師官兵衛」も会催中。(7月26日~9月21日)

近くだし、いつでも行けると、タカをくくっていたら

あの「白檀塗合子形兜」の展示は8月いっぱいとのこと。

いざ、市博へ。

先日、あわてておじゃましてきました。

特別展のちらしです。

「白檀塗合子形兜」は、官兵衛が家臣の栗山善助に与え、

1632年に起きた

黒田騒動

黒田騒動

の際に善助の子供の栗山大膳が盛岡藩に「お預け」になり、その時に一緒に盛岡藩に

持って行ったのだそうです。

ですので、いま「白檀塗合子形兜」は岩手・もりおか歴史文化館に展示されているのですね。

8月いっぱいの市博展示。ということは、

早く、岩手にお返ししなくては、ならないのか。

夏休みだということもあって、家族連れでにぎわっていました。

ドラマで岡田准一くんと竹中直人さんが実際に着ていた衣装です。

おもな展示品紹介です。(解説&写真は

福岡市広報

福岡市広報からお借りしました。ありがとうございます。)

プロローグ 戦場のよそおい

戦場で官兵衛の「赤合子(あかごうす)」と恐れられた朱色の合子形兜(ごうすなりかぶと)。

シンプルなデザインであるが、鮮やかな色彩が官兵衛の存在感を示した。

白檀塗合子形兜

白檀塗合子形兜

桃山時代 16世紀

岩手・もりおか歴史文化館

【期間限定】

8月19日(火)~8月31日(日)

【ミニ解説】

銀箔を施した上に透き漆をかける白檀塗りと呼ばれる技法が用いられており、透き漆に混ぜられた朱によって赤く見える。

大河ドラマに登場した本物が展示されます。 福岡市博物館

朱漆塗合子形兜・黒糸威五枚胴具足

朱漆塗合子形兜・黒糸威五枚胴具足

兜/江戸時代 貞享5年(1688)(官兵衛の曾孫・福岡藩3代藩主黒田光之の写し)、胴/桃山時代 16世紀(官兵衛所用) 福岡市博物館

観音菩薩立像

観音菩薩立像

戦国時代(16世紀) 福岡・崇福寺

【ミニ解説】

官兵衛のお守りの念持仏は、高さ3.9cmの小さなものです。兜に取り付け戦場でのお守りにしていました。

黒田家旗(福岡市美術館蔵)の写真黒田家旗

黒田家旗(福岡市美術館蔵)の写真黒田家旗

一流 桃山時代 縦385.0×横115.0cm 福岡市美術館蔵

官兵衛が定めた黒田家の旗。天正8(1580)年9月、官兵衛は黒田家の祖とされる佐々木氏の旗を参考に、白地の旗の上下を黒く染め、上の黒地部分に黒田家の家紋である永楽銭紋(えいらくせんもん)を白く染め抜いた旗を六流仕立てたという。官兵衛が豊前国(大分)六群の領主となった後、天正16(1588)年に旗の数を十二流に改めて以降、永楽銭紋は旗に用いられなくなった(「黒田家旗幟之巻」福岡市博物館蔵)。

1 播磨に生まれ

小寺政職の重臣として姫路城を預かる黒田職隆の嫡男として誕生した官兵衛。

織田信長との対面により歴史の表舞台に登場する。

織田信長像(重要文化財)

織田信長像(重要文化財)

桃山時代 天正11年(1583) 愛知・長興寺(図版提供・豊田市郷土資料館)

【福岡会場限定】

【期間限定】

8月5日(火)~8月17日(日)

※8月19日(火)~9月21日(日)はレプリカ(豊田市郷土資料館蔵)展示となります

刀 名物 「圧切長谷部」(国宝)

刀 名物 「圧切長谷部」(国宝)

南北朝時代 14世紀 福岡市博物館

【ドラマに登場】

大河ドラマ「軍師官兵衛」に登場した本物が展示されます。

「軍師官兵衛」第8回(2月23日放送)に登場。

小寺祐隆(黒田孝高)下地売券

小寺祐隆(黒田孝高)下地売券

永禄10年(1567)12月23日 兵庫・正明寺

【ミニ解説】初めは祐隆と名乗る。【幼名】万吉(まんきち)【俗名】祐隆、孝隆、孝高(よしたか)【通称】官兵衛尉(かんびょうえのじょう)、勘解由(かげゆ)【法名】如水軒円清(じょすいけんえんせい)【戒名】龍光院殿如水円清大居士

2 有岡城幽閉

官兵衛は羽柴(豊臣)秀吉に仕え中国攻めを助けた。

しかし、信長に謀反を起こした荒木村重を翻意させるため有岡城に乗り込み囚われの身となってしまう。

羽柴秀吉自筆書状

羽柴秀吉自筆書状

(天正5年<1577>)7月23日 福岡市博物館

【ドラマに登場】

「軍師官兵衛」第11回(3月16日放送)に登場。

黒田氏家臣連署起請文

黒田氏家臣連署起請文

天正6年(1578)11月5日 福岡市博物館

【ミニ解説】

本文書の料紙は「八幡宮/牛玉/宝印」と版刻された石清水八幡宮の牛玉宝印(ごおうほういん)が使用され、黒田家家臣たちが起請文を書いている。

【ドラマに登場】

「軍師官兵衛」第20回(5月18日放送)に登場。

小河俊(おごうしゅん)他十一名連署血判起請文(血判部分)

小河俊(おごうしゅん)他十一名連署血判起請文(血判部分)

天正6年(1578)11月7日 福岡市博物館

【ミニ解説】

他の起請文と異なり、サインの上に血判をおしている。本文書の署名者は、黒田家の直臣ではなく、小寺政職が姫路城に派遣した与力である。自らの血をもって忠誠心を証明しようとしたのであろう。

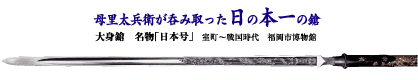

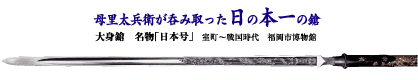

大身鎗 名物「日本号」(おおみやり めいぶつ「にほんごう」)

大身鎗 名物「日本号」(おおみやり めいぶつ「にほんごう」)

【福岡会場限定】

室町-戦国時代 一口 刃長79.2センチ 総長321.5センチ 福岡市博物館

【ミニ解説】

官兵衛の家臣・母里太兵衛友信は酒豪で知られ、福島正則に強要された大盃の酒を見事呑みほし、正則から本鎗を手に入れたとされる。このため「日本号」を別名「呑み取りの鎗」と称する。このエピソードをモチーフにしたのが民謡「黒田節」である。裏側に打ち込みキズあり(敵の刃を受けた跡)。

3 秀吉を天下人に

官兵衛は、中国大返し・山崎の戦いにより秀吉を天下人の地位に導き、九州攻め・小田原攻め等で活躍し戦国時代に終止符を打った。

本能寺出土 「能」銘入鳥衾瓦

本能寺出土 「能」銘入鳥衾瓦

安土桃山時代 京都市

本能寺出土 焼け土 一式

本能寺出土 焼け土 一式

安土桃山時代 京都市考古資料館

日々記(晴豊公記) 一冊

日々記(晴豊公記) 一冊

勧修寺晴豊(かじゅうじはれとよ)筆

天正十年(1582) 国立公文書館

【福岡会場限定】

北条白貝

北条白貝

戦国時代 16世紀 福岡市美術館

太刀 名物 「日光一文字」(国宝)

太刀 名物 「日光一文字」(国宝)

鎌倉時代 13世紀 福岡市博物館

葡萄文蒔絵刀箱(国宝)

葡萄文蒔絵刀箱(国宝)

桃山時代 16世紀 福岡市博物館

豊臣秀吉像

豊臣秀吉像

桃山時代 慶長5年(1600) 大阪市立美術館

【期間限定=後期展示】

8月26日(火)~9月21日(日)

琵琶 銘「青山」

琵琶 銘「青山」

鎌倉時代 13世紀 福岡市美術館

【ミニ解説】

「軍師官兵衛」第1回の冒頭シーンに関わりがあるのが、北条白貝、太刀 名物 「日光一文字」です。

4 如水となりて

文禄の役で秀吉の怒りを受け、死を覚悟した官兵衛は、出家して如水と名乗る。

秀吉没後、関ヶ原の戦いでは徳川家康に味方して九州を席巻した。

木造東照権現坐像

木造東照権現坐像

(福岡市指定文化財)

江戸時代 承応元年(1652) 福岡・警固神社

黒田如水自筆覚書(部分)

黒田如水自筆覚書(部分)

文禄2年(1593)8月9日 福岡市博物館

【ミニ解説】

「黒田如水自筆覚書」

官兵衛が文禄の役で豊臣秀吉の怒りにふれ、死を覚悟して長政に与えた直筆の遺言。跡継ぎや家臣の扱いなど、黒田家が直面する問題についてこと細かに指示した。

署名の「官入」は「官兵衛入道」の略で、官兵衛は死を覚悟したことを機に出家し、これ以降、如水と号した。

5 文雅のたしなみ

秀吉の軍師として勇名をはせた官兵衛は、文武両道の人であった。

茶の湯や和歌・連歌に造詣が深く、キリスト教にも理解を示した。

芦屋梅松文甑口釜(あしやばいしょうもんこしきぐちかま)

芦屋梅松文甑口釜(あしやばいしょうもんこしきぐちかま)

戦国時代

山口・吉川史料館

如水公夢想連歌(じょすいこうむそうれんが)

如水公夢想連歌(じょすいこうむそうれんが)

慶長7年(1602)正月16日 福岡市博物館

【ミニ解説】

「松梅や末永 かれと緑立つ山より続く里はふく岡」

「福岡」の初見史料。

黒田如水ローマ字印書状(部分)

黒田如水ローマ字印書状(部分)

(慶長9年<1604>)正月19日 福岡市博物館

【ミニ解説】

中央のクロスの周囲に「IOSUI SIMEON(如水シメオン)」の文字が配されている。

エピローグ 思いおく言の葉なし

辞世の句

「思いおく 言の葉なくて ついに行く 道は迷わじ なるにまかせて」には、世を達観した心境と、59年の生涯を存分に生き抜いた満足感があふれている。

黒田如水辞世和歌短冊

黒田如水辞世和歌短冊

慶長9年(1604) 福岡市博物館

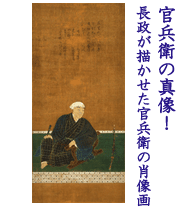

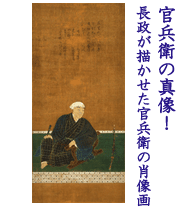

黒田如水像

黒田如水像

慶長12年(1607)5月賛 福岡市美術館

【期間限定=後期展示】

8月26日(火)~9月21日(日)

【ミニ解説】

「黒田如水像」官兵衛にはいくつもの肖像画が残っていますが、この作品がいわば最重要作品。よく見ると、左頬のホクロや、白髪が混じった短い髭など、実際に晩年の官兵衛を見て描いたのではと思わせるほど細かな描写です。いろんな官兵衛の肖像画を目にしますが、1点選ぶとすれば、これしかありません。

お昼は市博内のレスとランで「ヘルシー牛丼」

博多人形師による「官兵衛の世界」です。

福岡市博物館の横は「サザエさん通り」です。

(サザエさんの作者長谷川町子さんは、昭和20 年頃にここ百道の海岸を散歩しながら、国民的人気漫画「サザエさん」の登場人物サザエ、カツオ、ワカメなどの名前を発案したのですよ。)

松寿丸の身代わりに断首されたたのは、幸徳っていう男の子なんですって。

長政に嫁いだ糸姫は、なんと家康から離縁させられちゃうのですね~。

で、生まれた女の子は、のちに井上九郎右衛門の子と夫婦になります。

高畑充希

「糸姫」

長政の継室は、家康の姪 栄姫です。

吉本実憂

「 栄姫」

あ、それから、ほら、先日おじゃました大分県中津でショックを受けた

血塗りの

合元寺

合元寺

長政が宇都宮鎮房を切ったという刀「城井兼光」も、展示してありましたよ。

福岡の街の礎を築いてくれた黒田。

もっと、もっと、知らなければ!と、思います。

トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)

トクする日本語より。(いつもお世話になっています、ありがとうございます。)

・・

・・

黒田騒動

黒田騒動

福岡市広報からお借りしました。ありがとうございます。)

福岡市広報からお借りしました。ありがとうございます。)

白檀塗合子形兜

白檀塗合子形兜 朱漆塗合子形兜・黒糸威五枚胴具足

朱漆塗合子形兜・黒糸威五枚胴具足 観音菩薩立像

観音菩薩立像 黒田家旗(福岡市美術館蔵)の写真黒田家旗

黒田家旗(福岡市美術館蔵)の写真黒田家旗 織田信長像(重要文化財)

織田信長像(重要文化財) 刀 名物 「圧切長谷部」(国宝)

刀 名物 「圧切長谷部」(国宝) 小寺祐隆(黒田孝高)下地売券

小寺祐隆(黒田孝高)下地売券 羽柴秀吉自筆書状

羽柴秀吉自筆書状 黒田氏家臣連署起請文

黒田氏家臣連署起請文 小河俊(おごうしゅん)他十一名連署血判起請文(血判部分)

小河俊(おごうしゅん)他十一名連署血判起請文(血判部分) 大身鎗 名物「日本号」(おおみやり めいぶつ「にほんごう」)

大身鎗 名物「日本号」(おおみやり めいぶつ「にほんごう」) 本能寺出土 「能」銘入鳥衾瓦

本能寺出土 「能」銘入鳥衾瓦 本能寺出土 焼け土 一式

本能寺出土 焼け土 一式 日々記(晴豊公記) 一冊

日々記(晴豊公記) 一冊 北条白貝

北条白貝 太刀 名物 「日光一文字」(国宝)

太刀 名物 「日光一文字」(国宝) 葡萄文蒔絵刀箱(国宝)

葡萄文蒔絵刀箱(国宝) 豊臣秀吉像

豊臣秀吉像 琵琶 銘「青山」

琵琶 銘「青山」 木造東照権現坐像

木造東照権現坐像 黒田如水自筆覚書(部分)

黒田如水自筆覚書(部分) 芦屋梅松文甑口釜(あしやばいしょうもんこしきぐちかま)

芦屋梅松文甑口釜(あしやばいしょうもんこしきぐちかま) 如水公夢想連歌(じょすいこうむそうれんが)

如水公夢想連歌(じょすいこうむそうれんが) 黒田如水ローマ字印書状(部分)

黒田如水ローマ字印書状(部分) 黒田如水辞世和歌短冊

黒田如水辞世和歌短冊 黒田如水像

黒田如水像

「糸姫」

「糸姫」 「 栄姫」

「 栄姫」 合元寺

合元寺 「特別展 軍師官兵衛」福岡市博物館

「特別展 軍師官兵衛」福岡市博物館 8月24日訪問

8月24日訪問

・・

・・

「子どもたちの未来がまた私たちの繋がる未来であることを確信できました。

「子どもたちの未来がまた私たちの繋がる未来であることを確信できました。 【おもてなしKさん】とは・・次男が中学のときに一緒だったおかあさん。家は近所。おきやくさまをもてなすのが上手。(注*以前はせっかちKさんとして紹介していましたよ。)

【おもてなしKさん】とは・・次男が中学のときに一緒だったおかあさん。家は近所。おきやくさまをもてなすのが上手。(注*以前はせっかちKさんとして紹介していましたよ。) は、メンバーの一人から。

は、メンバーの一人から。 福岡市中央区渡辺通

福岡市中央区渡辺通 リストランテ フォンタナ

リストランテ フォンタナ 8月19日ごちそうさま

8月19日ごちそうさま ・・

・・

nanakoplus+

nanakoplus+

ひよこ持ってこね。

ひよこ持ってこね。 福岡銘菓『ひよこ』

福岡銘菓『ひよこ』 福岡銘菓『千鳥饅頭』

福岡銘菓『千鳥饅頭』 ・・・『千鳥饅頭』を看板商品とする「千鳥屋」という和菓子屋は、九州の福岡に本家があってそこから「のれん分け」した別会社が大阪と東京にそれぞれある。

・・・『千鳥饅頭』を看板商品とする「千鳥屋」という和菓子屋は、九州の福岡に本家があってそこから「のれん分け」した別会社が大阪と東京にそれぞれある。 飯塚市「千鳥屋本家」

飯塚市「千鳥屋本家」 「千鳥屋」の行く末に、詳しく書いてあります。

「千鳥屋」の行く末に、詳しく書いてあります。 ・・・1954年に創業者の原田政雄氏が死去し、夫人の原田ツユ氏が事業を継承した。夫妻には5男3女の子供たちがいた。娘3人は福岡県内外の名家に嫁ぎ、子息5人のうち夭逝した4男以外は事業に従事。長男・良康氏は、1964年に進出した東京を担当、現在の千鳥屋総本家(株)となっている。三男・太七郎氏は、1973年に開設した大阪を受け持ち、現在の(株)千鳥屋宗家となる。次男の光博氏と五男の利一郎氏が福岡に残った。光博氏の法人が現在福岡の千鳥饅頭総本舗、利一郎氏が手掛けたのが、現在飯塚の千鳥屋本家となっている。

・・・1954年に創業者の原田政雄氏が死去し、夫人の原田ツユ氏が事業を継承した。夫妻には5男3女の子供たちがいた。娘3人は福岡県内外の名家に嫁ぎ、子息5人のうち夭逝した4男以外は事業に従事。長男・良康氏は、1964年に進出した東京を担当、現在の千鳥屋総本家(株)となっている。三男・太七郎氏は、1973年に開設した大阪を受け持ち、現在の(株)千鳥屋宗家となる。次男の光博氏と五男の利一郎氏が福岡に残った。光博氏の法人が現在福岡の千鳥饅頭総本舗、利一郎氏が手掛けたのが、現在飯塚の千鳥屋本家となっている。

・・

・・

・・

・・

・・

・・

8月13日~17日まで夏休み

8月13日~17日まで夏休み

・・

・・

・・

・・

七十二候の【涼風至】~スズカゼイタル~(8月8日~12日)を迎えています。

七十二候の【涼風至】~スズカゼイタル~(8月8日~12日)を迎えています。

二十四節気の【立秋】~初めて秋の気配が現れてくる頃~(8月7日)です。

二十四節気の【立秋】~初めて秋の気配が現れてくる頃~(8月7日)です。 ・・

・・

・・・ドトールコーヒーやスタバなどのコーヒーチェーンのすごい店舗数、ちょっとした駅には必ずコーヒーチェーンやコーヒーショップ、コーヒーが飲めるベーカリーチェーンがありますし、ファーストフード店やファミレスにもコーヒー類はありますし、こうしたところにお客を奪われています。

・・・ドトールコーヒーやスタバなどのコーヒーチェーンのすごい店舗数、ちょっとした駅には必ずコーヒーチェーンやコーヒーショップ、コーヒーが飲めるベーカリーチェーンがありますし、ファーストフード店やファミレスにもコーヒー類はありますし、こうしたところにお客を奪われています。 ・・・近年、外食する人が減少傾向にあります。これは偽装等食品の安全に関わる事件により外食に対する不信感が芽生えた事も原因の一つとして挙げられますが、中食産業の活性化は更に大きな要因であると言えるでしょう。

・・・近年、外食する人が減少傾向にあります。これは偽装等食品の安全に関わる事件により外食に対する不信感が芽生えた事も原因の一つとして挙げられますが、中食産業の活性化は更に大きな要因であると言えるでしょう。

【幼馴染み】とは・・同郷の友人。小学校、中学校、高校が同じ。「~ちゃん」と名前で呼び合える。

【幼馴染み】とは・・同郷の友人。小学校、中学校、高校が同じ。「~ちゃん」と名前で呼び合える。

パルコ内喫茶店

パルコ内喫茶店 7月31日ごちそうさま

7月31日ごちそうさま ・・

・・

・・

・・

荘月。

荘月。

はなこころ

はなこころ です。

です。