.

・

・

・

・

★

★

・

・

・

・

・・・昭和から平成になったときは1月7日に元号を決定し閣議を経て8日施行となりました。

・・・昭和から平成になったときは1月7日に元号を決定し閣議を経て8日施行となりました。

・・・1926(大正15,昭和元)年、大正天皇が崩御し、皇太子であった裕仁親王が践祚しました。東京日日新聞(現在の毎日新聞)は、早くから「新しい元号は『光文』になるらしい」という情報を得ていたため、政府の公式発表の前に「元号は『光文』に決定」と報じました。しかし政府は元号を「昭和」と発表したため、この「大特ダネ」は「大誤報」となってしまい、編輯主幹の木戸元亮は責任をとって辞任しました。「光文」は新元号の候補の中にありましたが、政府内では既に「昭和」に決定していました。しかし、東京日日新聞の報道から政府の公式発表までの時間があまりに短かったことから、「元々『光文』に決定していたものが、新聞で先に報道されてしまったため『昭和』に急遽変更した」という噂が生まれました。

・・・1926(大正15,昭和元)年、大正天皇が崩御し、皇太子であった裕仁親王が践祚しました。東京日日新聞(現在の毎日新聞)は、早くから「新しい元号は『光文』になるらしい」という情報を得ていたため、政府の公式発表の前に「元号は『光文』に決定」と報じました。しかし政府は元号を「昭和」と発表したため、この「大特ダネ」は「大誤報」となってしまい、編輯主幹の木戸元亮は責任をとって辞任しました。「光文」は新元号の候補の中にありましたが、政府内では既に「昭和」に決定していました。しかし、東京日日新聞の報道から政府の公式発表までの時間があまりに短かったことから、「元々『光文』に決定していたものが、新聞で先に報道されてしまったため『昭和』に急遽変更した」という噂が生まれました。

明治最後の日

明治最後の日 ・・

・・

二十四節気の【冬至】です。

二十四節気の【冬至】です。

暮らしの歳時記のページをリンクさせていただきました。ありがとうございます。

暮らしの歳時記のページをリンクさせていただきました。ありがとうございます。

】

】 ・・

・・

・・・「雪」は、1911年(明治44年)の『尋常小学唱歌(二)』が初出。2007年(平成19年)に、「日本の歌百選」に選ばれた。

・・・「雪」は、1911年(明治44年)の『尋常小学唱歌(二)』が初出。2007年(平成19年)に、「日本の歌百選」に選ばれた。

・・

・・

・・結婚5周年に突如姿を消した妻を捜す男が警察の捜査やメディア報道に追い込まれ、さらに妻殺害の疑いを掛けられてしまう物語を描くスリラー。アメリカの女性作家ギリアン・フリンのベストセラーをベースに、理想の夫婦が抱える秘密を暴く。監督は、『ソーシャル・ネットワーク』などの鬼才デヴィッド・フィンチャー。主演はオスカー受賞作『アルゴ』など監督業でも活躍するベン・アフレック、妻には『アウトロー』などのロザムンド・パイクがふんする。

・・結婚5周年に突如姿を消した妻を捜す男が警察の捜査やメディア報道に追い込まれ、さらに妻殺害の疑いを掛けられてしまう物語を描くスリラー。アメリカの女性作家ギリアン・フリンのベストセラーをベースに、理想の夫婦が抱える秘密を暴く。監督は、『ソーシャル・ネットワーク』などの鬼才デヴィッド・フィンチャー。主演はオスカー受賞作『アルゴ』など監督業でも活躍するベン・アフレック、妻には『アウトロー』などのロザムンド・パイクがふんする。  ・・元ライターのニック(ベン・アフレック)と美しい妻エイミー(ロザムンド・パイク)はNYで出会い結婚。その後、ミズーリ州の小さな町で静かに暮らしていたが、結婚5年目の朝、エイミーが突然失踪する。居間には、血痕と偽装工作の跡、そしてエイミーが毎年結婚記念日に仕掛ける“宝さがし”のヒントが残されていた。ニックはメディアを通じエイミーを探すが、やがてニックの秘密や理想的にみえた結婚生活のほころびが明らかに。次第に世間はニックに対してエイミー殺害疑惑の目を向けはじめる…。

・・元ライターのニック(ベン・アフレック)と美しい妻エイミー(ロザムンド・パイク)はNYで出会い結婚。その後、ミズーリ州の小さな町で静かに暮らしていたが、結婚5年目の朝、エイミーが突然失踪する。居間には、血痕と偽装工作の跡、そしてエイミーが毎年結婚記念日に仕掛ける“宝さがし”のヒントが残されていた。ニックはメディアを通じエイミーを探すが、やがてニックの秘密や理想的にみえた結婚生活のほころびが明らかに。次第に世間はニックに対してエイミー殺害疑惑の目を向けはじめる…。 ネタばれは、しませんよ。ご安心を~

ネタばれは、しませんよ。ご安心を~

ゴーンガール

ゴーンガール 12月14日鑑賞

12月14日鑑賞 ・・

・・

とは・・同郷の友人。小学校も中学校も高校も同じ。「~ちゃん」と名前で呼び合える。

とは・・同郷の友人。小学校も中学校も高校も同じ。「~ちゃん」と名前で呼び合える。 福岡市中央区天神

福岡市中央区天神 たつみ寿司

たつみ寿司 12月12日ごちそうさま

12月12日ごちそうさま ・・

・・

の語源は、

の語源は、 の語源は、

の語源は、 と

と

【たのNさん】とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。楽しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

【たのNさん】とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。楽しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。 福岡市中央区西中洲

福岡市中央区西中洲

娘とデートの日に、アップしました。

娘とデートの日に、アップしました。

ネット画像

ネット画像

】

】 デフィ・ジョルジュマルソー

デフィ・ジョルジュマルソー 12月5日ごちそうさま

12月5日ごちそうさま ・・

・・

移ろい、移ろい、移ろい、 七十二候の【閉寒成冬】ソラサムクフユトナル~天地の気が塞がって冬となる頃~(12月7日~11日)を迎えています。

移ろい、移ろい、移ろい、 七十二候の【閉寒成冬】ソラサムクフユトナル~天地の気が塞がって冬となる頃~(12月7日~11日)を迎えています。 フォトムービーこしらえました。

フォトムービーこしらえました。

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

・・

・・

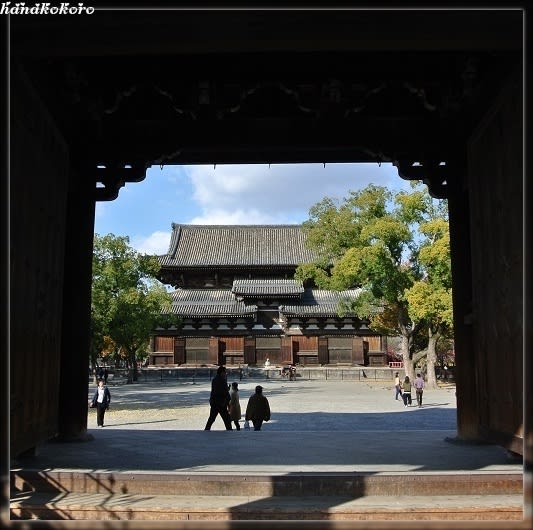

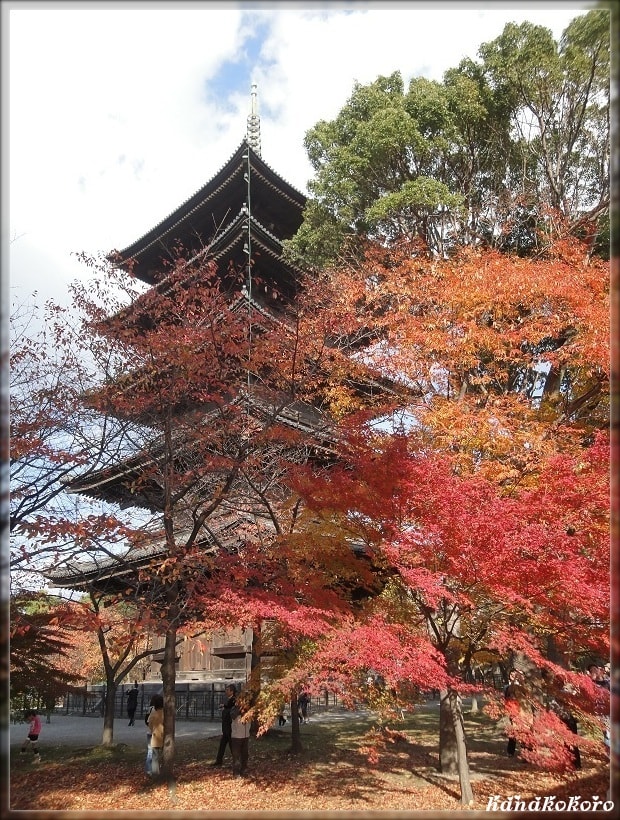

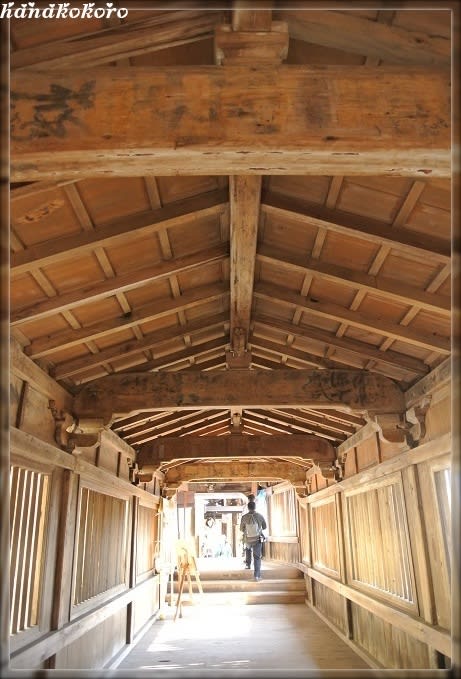

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。 京都府

京都府

レポは、

レポは、 ございます。

ございます。

ネット画像

ネット画像

の新ブランドです。

の新ブランドです。

ネット画像

ネット画像 「グレートトラバース ~日本百名山一筆書き踏破~」の田中陽希さんの頭に!!似てると思いません?

「グレートトラバース ~日本百名山一筆書き踏破~」の田中陽希さんの頭に!!似てると思いません?

≪長浜編≫11月25日記

≪長浜編≫11月25日記 ≪国宝彦根城編≫11月27日記

≪国宝彦根城編≫11月27日記 ≪竹生島編≫12月2日記

≪竹生島編≫12月2日記 ≪すこしだけ京都編≫12月4日記

≪すこしだけ京都編≫12月4日記 ≪グルメ&お土産編≫今日

≪グルメ&お土産編≫今日 ございます。

ございます。 ございます。

ございます。

近江路

近江路 11月22~23日訪問

11月22~23日訪問

・・

・・

ちょっとお休みして・・

ちょっとお休みして・・

東京日本橋にある「水天宮」は、久留米のほうの分霊なのです。

東京日本橋にある「水天宮」は、久留米のほうの分霊なのです。 ネット画像

ネット画像 すると大きくなります。

すると大きくなります。

すると大きくなります。

すると大きくなります。 すると大きくなります。

すると大きくなります。

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。 京都府

京都府

レポは、

レポは、

近江路

近江路 11月22~23日訪問

11月22~23日訪問

・・

・・

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。

映画「偉大なる、しゅららぼん」と大河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地巡りです。 京都府

京都府

レポは、

レポは、

すると大きくなります。

すると大きくなります。

ネット画像

ネット画像 日出涼介が拝殿から「かわらけ投げ」をするシーンが撮影されました。

日出涼介が拝殿から「かわらけ投げ」をするシーンが撮影されました。 ネット画像

ネット画像 映画「偉大なる、しゅららぼん」では、龍は主題の一つである「不思議な力」の源泉として描かれています。

映画「偉大なる、しゅららぼん」では、龍は主題の一つである「不思議な力」の源泉として描かれています。

すると大きくなります。

すると大きくなります。

近江路

近江路 11月22~23日訪問

11月22~23日訪問

・・

・・

ちょっとお休みして・・

ちょっとお休みして・・ ・・・しょしん

・・・しょしん

・・・うぶ

・・・うぶ

・・・ういごころ

・・・ういごころ

陶芸

陶芸

映画

映画

読書

読書

記念日

記念日

つぶやき

つぶやき

おでかけ

おでかけ

ごちそうさま

ごちそうさま

・・

・・

はなこころ

はなこころ です。

です。