こないだ

日本橋界隈を散歩していて、

ピンク色の可愛いらしい花をつけた並木を見かけました。

なんだろ。綺麗ね。河津桜かいな。

大通りの向こう側でしたので、写真も撮れませんでした。

帰福して訪れた

警固神社の境内。

ピンク色の花をつけた樹が二本。

『河津桜』と『おかめ桜』と、説明の札。

えっえっえっ、

この桜・・・おかめ桜っていうんだ。

≪おかめ桜≫

ネット画像お借りしました。ありがとうございます。

≪おかめ桜≫

ネット画像お借りしました。ありがとうございます。

あ、日本橋の桜並木って、もしかしたら!!

で、、、

やっぱり そう!でした。おかめ桜の並木道。

ネット画像お借りしました。ありがとうございます。

ネット画像お借りしました。ありがとうございます。

おかめ桜は、

寒緋桜と豆桜を交配してつくられたのだそうです。

≪寒緋桜≫

≪寒緋桜≫

≪豆桜≫

≪豆桜≫

調べるうちに、びっくり。

おかめ桜を作ったのは、コリングウッド・イングラムという方。

なんと、

イギリス人です。

アメリカのポトマック河畔の桜並木は知っていましたが、イギリスにも日本の桜がたくさん植樹されているのだそうですよ。

イギリスでは、3月末から5月半ばにかけて微妙に時期をずらせながら、「じつにさまざまな品種の桜」が色とりどりの花を咲かせるそうなのです。

「イギリスのジャパニーズ・チェリーは、イングラムひとりの努力でここまで普及した」と語られています。

おかめ桜のおかめは、あのおかめさんのことで、

イングラムさんは、日本の美人の通称がおかめだと思ったんですって。

へえ!!しらなんだ。

園芸大国イギリスと日本を結ぶ“桜大使”のような役割を果たしたイングラムさんって、

どんな人だったんでしょ。

以下、

阿部菜穂子著

『チェリー・イングラム 日本の桜を救ったイギリス人』に、

詳しく 書いてあります。

是非是非 どうぞ。感激です。

江戸時代の桜の名所では、ヤマザクラを種子から育てて植樹するのがふつうだったため、一本一本が個性をもっていた。また、開花時期も少しずつずれていたため、一本が散れば次が咲くという具合に、花の時期は長く続いていた。

しかしながら しだいに 珍しい品種への関心が薄れ、“ソメイヨシノ”が日本中を席巻していく過程が始まる。

「ソメイヨシノは成長が早く、条件がよければ5年ほどで見栄えのよいサイズに成長する。ヤマザクラなら10年はかかる。また染井吉野は接木の成功率が高く、たいへん経済的であった。新時代の景観づくりを急ぐ明治政府には格好な桜であった」という時代の流れが加速された。

クローンのソメイヨシノに変わってからは、すべての樹がみな同じ姿かたちになったうえ、咲く時期、散る時期もみな同じになり、大量の桜がいっせいに花をつけていっせいに散るという光景をつくったのである。

そっか。

イングラムさんは、この状況を危惧します。

日本各地から取り寄せた品種を手元で大切に育て、新種を栽培することにも余念がありませんでした。彼を経由して、桜はイギリス国内のみならず、世界に向けて広がっていきます。イングラムの桜の園は有名になり、地元の住民たちはいつしか彼を「チェリー・イングラム(桜のイングラム)」と呼びます。

なんだか、ソメイヨシノが悪者みたいですね。

今では、桜といえば、ソメイヨシノの日本です。

ほんとうの桜が見たいなら、イギリスに行かなければ。

なのでしょうか。

“将来日本人は、もっとも美しい桜を

ヨーロッパやアメリカで再発見することになるだろう”

これは、本『チェリー・イングラム』の帯の言葉です。

【追記 】

】

日本の桜。

自生しているのは、

基本種とされる9種と、沖縄のカンヒザクラの計10種類です。

もう一度、

↓野生種9種とカンヒザクラの画像、並べます。

■

ヤマザクラ(山桜)

我が国の桜の中で最も代表的な種類で、古くから詩や歌に詠まれ親しまれてきました。主に本州中部以南に自生しており、別名シロヤマザクラとも呼ばれます。

■

オオヤマザクラ(大山桜)

本州中部以北に自生するオオヤマザクラは、葉や花などの各部分は全体にヤマザクラより大柄です。花色がバラ色でヤマザクラより濃く、別名ベニヤマザクラ・エゾヤマザクラと呼ばれます。

■

カスミザクラ(霞桜)

北海道、本州、四国に分布し、ヤマザクラに似ている桜です。別名ケヤマザクラは、花や葉の部位が有毛である場合が多いことからです。同じところでは、花期はヤマザクラよりずっと遅い桜です。

■

オオシマザクラ(大島桜)

伊豆諸島と伊豆半島南部に自生する桜で、花は白色で若葉と良く調和し優雅な美しさがあります。葉は、塩漬けが桜餅を包む皮として利用されています。

■

エドヒガン(江戸彼岸)

本州・四国・九州と広く自生する桜で、花は早咲きです。この桜は長寿で各地に巨木・名木が点在しております。この桜の枝が下垂するものがシダレザクラです。

■

チョウジザクラ(丁字桜)

東北地方の太平洋側の低山地、関東地方、中部地方の産地に多く分布します。花弁が小さくがく筒が太く長いその花の形から、「丁」の字を連想させるのでこの名があります。

■

マメザクラ(豆桜)

富士・伊豆・房総を中心とする地方に自生する種類で、このため別名フジザクラ、ハコネザクラとも呼ばれています。名のように花は小さく、低木状の木にいっぱい花を咲かせます。

■

タカネザクラ(⾼嶺桜)

北海道、本州中部以北の亜高山帯に分布する小高木の桜で、ミネザクラ(峰桜)の別名もあります。北海道にみられるチシマザクラはこの桜の仲間です。

■

ミヤマザクラ(深山桜)

北海道に多く、南は九州まで見られるが、南下するにつれ亜高山帯に多くなります。開花期が遅い桜で、また花のつき⽅が他の桜とは違う総状花序です。

□

カンヒザクラ(寒緋桜)

中国南部・台湾に分布するが、古くから琉球列島や⿅児島県に⼊り、石垣島や久米島などには野生化していると言われています。花は平開しない鐘形で、色は濃紅色で美しく、公園樹・街路樹などとして広く植栽されています。

■は、ネット画像です。

野生種は、たったの9種類です。

びっくりですよね。

寒緋桜をあわせた たったの10種類から、

たくさんの桜が

誕生するのです。

その数 400種類といわれています。

ソメイヨシノは、オオシマザクラとエドヒガンを交配して作られました。

・・・

・・・

の件もありますし、

の件もありますし、

・・・

・・・

ネット画像

ネット画像

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

追記

追記 ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

孫娘の

孫娘の ちゃんと、可愛い

ちゃんと、可愛い 孫の

孫の くんは、

くんは、

孫娘の

孫娘の のママともに、赤ちゃんが生まれました。

のママともに、赤ちゃんが生まれました。

・・・

・・・

七十二候の【雀始巣】すずめはじめてすくう頃(3月21日~25日)を迎えています。

七十二候の【雀始巣】すずめはじめてすくう頃(3月21日~25日)を迎えています。

ネット画像

ネット画像 ネット画像

ネット画像 ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

は、

は、 は、

は、 三男と、そして、

三男と、そして、 主人の

主人の  W誕生日です。

W誕生日です。

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。 孫娘の

孫娘の ちゃんと、

ちゃんと、 孫の

孫の くんに

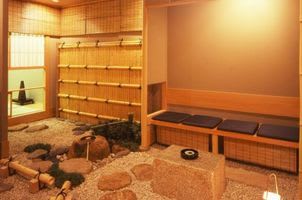

くんに 日本料理 松風】

日本料理 松風】 ネット画像・

ネット画像・

日本料理松風&カフェハルキ

日本料理松風&カフェハルキ 3月9日ごちそうさま

3月9日ごちそうさま ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

≪おかめ桜≫

≪おかめ桜≫

≪寒緋桜≫

≪寒緋桜≫ ≪豆桜≫

≪豆桜≫ 】

】 ヤマザクラ(山桜)

ヤマザクラ(山桜) オオヤマザクラ(大山桜)

オオヤマザクラ(大山桜) カスミザクラ(霞桜)

カスミザクラ(霞桜) オオシマザクラ(大島桜)

オオシマザクラ(大島桜) エドヒガン(江戸彼岸)

エドヒガン(江戸彼岸) チョウジザクラ(丁字桜)

チョウジザクラ(丁字桜) マメザクラ(豆桜)

マメザクラ(豆桜) タカネザクラ(⾼嶺桜)

タカネザクラ(⾼嶺桜) ミヤマザクラ(深山桜)

ミヤマザクラ(深山桜) カンヒザクラ(寒緋桜)

カンヒザクラ(寒緋桜) ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

孫娘の

孫娘の ちゃんの初節句のお祝い

ちゃんの初節句のお祝い 孫の

孫の くんち

くんち

レポはじまり

レポはじまり

孫娘の

孫娘の ちゃんの初節句のお祝いは、

ちゃんの初節句のお祝いは、

孫娘の

孫娘の ちゃんは、まだ食べることはできません。

ちゃんは、まだ食べることはできません。 孫娘の

孫娘の ちゃんを囲んで集合写真を撮ってもらったのですが、

ちゃんを囲んで集合写真を撮ってもらったのですが、 桂花苑】

桂花苑】 ネット画像

ネット画像

孫娘の

孫娘の ちゃん 大好き!

ちゃん 大好き! 孫の

孫の くん 大好き!

くん 大好き! 東京

東京 3月3日~4日訪問

3月3日~4日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

孫娘の

孫娘の ちゃんの初節句のお祝い

ちゃんの初節句のお祝い 孫の

孫の くんち

くんち

レポはじまり

レポはじまり

国道1号(終点:大阪市・梅田新道)

国道1号(終点:大阪市・梅田新道) 国道4号(終点:青森市・青い森公園前)

国道4号(終点:青森市・青い森公園前) 国道6号(終点:仙台市・苦竹IC)

国道6号(終点:仙台市・苦竹IC) 国道14号(終点:千葉市・広小路交差点)

国道14号(終点:千葉市・広小路交差点) 国道15号(終点:横浜市・青木通交差点)

国道15号(終点:横浜市・青木通交差点) 国道17号(終点:新潟市・本町交差点)

国道17号(終点:新潟市・本町交差点) 国道20号(終点:長野県塩尻市・高出交差点)

国道20号(終点:長野県塩尻市・高出交差点)

東京

東京 3月3日~4日訪問

3月3日~4日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

ネット画像お借りしました。

ネット画像お借りしました。 2018≫

2018≫ 桜の香りは優れものなんですよね。

桜の香りは優れものなんですよね。 ネット画像

ネット画像 2017≫

2017≫ ネット画像

ネット画像 2016≫

2016≫ ネット画像

ネット画像 2015≫

2015≫

2014≫

2014≫

2013≫

2013≫

2012≫

2012≫

2011≫

2011≫

2010≫

2010≫

2009≫

2009≫

観てよし、

観てよし、 聞いてよし、

聞いてよし、 肌によし、

肌によし、 髪にもよし。

髪にもよし。 ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

孫娘の

孫娘の ちゃんの初節句のお祝い

ちゃんの初節句のお祝い 孫の

孫の くんち

くんち

レポはじまり

レポはじまり

ネット画像

ネット画像

ネット画像

ネット画像

孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん です。

です。 をお守りください。

をお守りください。 孫娘の

孫娘の ちゃんがなでなでです。

ちゃんがなでなでです。

といいまちゅ。

といいまちゅ。

東京

東京 3月3日~4日訪問

3月3日~4日訪問

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

はなこころ

はなこころ です。

です。