.

・

・

・

・

★

★

・

・

・

・

【せっかちKさん】とは・・次男が中学高校のときに一緒だったおかあさん。家は近所。とにかく、せっかちさん。

【せっかちKさん】とは・・次男が中学高校のときに一緒だったおかあさん。家は近所。とにかく、せっかちさん。 カサーレ】

カサーレ】 ネット画像・

ネット画像・

カサーレ

カサーレ 6月18日ごちそうさま

6月18日ごちそうさま ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

おれたちゃ はざまにんげん なのさ〜

おれたちゃ はざまにんげん なのさ〜 海峯魯

海峯魯 6月1日ごちそうさま

6月1日ごちそうさま ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん 孫娘の

孫娘の ちゃん

ちゃん

カノビアーノ福岡

カノビアーノ福岡 5月11日ごちそうさま

5月11日ごちそうさま ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

プレゼントのバースディケーキ

プレゼントのバースディケーキ

2017年9月

2017年9月 2017年11月

2017年11月

グリンピースのポタージュ

グリンピースのポタージュ

サーモンのテリーヌ フレッシュトマトのクーリーとサラダを添えて

サーモンのテリーヌ フレッシュトマトのクーリーとサラダを添えて

香ばしく焼き上げた糸島豚スペアリブのコンフイ

香ばしく焼き上げた糸島豚スペアリブのコンフイ

デザート

デザート

ブラッスリーポール・ボギーュズ

ブラッスリーポール・ボギーュズ 4月6日ごちそうさま

4月6日ごちそうさま リストランテASOのお料理の変遷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ≪あこがれのASO≫2012年12月 ≪あこがれのASO≫2012年12月 ≪春まっさかり≫2013年3月 ≪春まっさかり≫2013年3月 ≪*Buon Compleanno≫2013年4月 ≪*Buon Compleanno≫2013年4月 ≪おかあさん≫2013年8月 ≪おかあさん≫2013年8月 ≪これから先のしあわせ≫2014年4月 ≪これから先のしあわせ≫2014年4月 ≪びびび≫2014年8月 ≪びびび≫2014年8月 ≪健やかに≫2015年4月 ≪健やかに≫2015年4月 ≪誕生日≫2015年8月 ≪誕生日≫2015年8月 ≪つつがなく≫2016年4月 ≪つつがなく≫2016年4月 ≪期待≫2016年8月 ≪期待≫2016年8月 ≪へこたれない≫2017年4月 ≪へこたれない≫2017年4月 《願わくば》2017年8月 《願わくば》2017年8月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

ネット画像

ネット画像

ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。 孫娘の

孫娘の ちゃんと、

ちゃんと、 孫の

孫の くんに

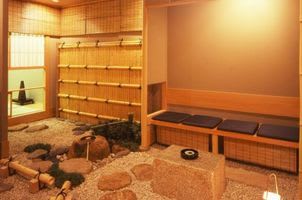

くんに 日本料理 松風】

日本料理 松風】 ネット画像・

ネット画像・

日本料理松風&カフェハルキ

日本料理松風&カフェハルキ 3月9日ごちそうさま

3月9日ごちそうさま ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

糸島産菊芋のポタージュ そのチップを添えて

糸島産菊芋のポタージュ そのチップを添えて

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

タリアテッレ 鴨のラグソース

タリアテッレ 鴨のラグソース

玄界灘でとれた鮮魚のブァポーレ

玄界灘でとれた鮮魚のブァポーレ

糸島いちごのミルフィーユ仕立て

糸島いちごのミルフィーユ仕立て

七十二候の【東風解凍】~ハルカゼコオリヲトク頃~(2月4日~8日)を迎えています。

七十二候の【東風解凍】~ハルカゼコオリヲトク頃~(2月4日~8日)を迎えています。 フォンタナ】

フォンタナ】 ネット画像

ネット画像

東風解凍

東風解凍

フォンタナ

フォンタナ 2月2日ごちそうさま

2月2日ごちそうさま ・・・

・・・

孫の

孫の くんのお宮参りから戻った翌日です。

くんのお宮参りから戻った翌日です。 とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

花万葉】

花万葉】 ネット画像

ネット画像

パティスリージョルジュマルソー】

パティスリージョルジュマルソー】 ネット画像

ネット画像

花万葉&パティスリージョルジュマルソー

花万葉&パティスリージョルジュマルソー 1月12日ごちそうさま

1月12日ごちそうさま ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。 カノビアーノ福岡】

カノビアーノ福岡】 ネット画像・

ネット画像・

カノビアーノ福岡

カノビアーノ福岡 12月8日ごちそうさま

12月8日ごちそうさま ・・・

・・・

とは・・以前、息子たちが通っていた小学校で一緒に役員をしたおかあさんたち。不思議なことにお互いのことをあまり知らない。なのに 四季毎集まって、わーわーと盛り上がり、ただひたすら 食事に専念する。そんな、へんてこな関係。

とは・・以前、息子たちが通っていた小学校で一緒に役員をしたおかあさんたち。不思議なことにお互いのことをあまり知らない。なのに 四季毎集まって、わーわーと盛り上がり、ただひたすら 食事に専念する。そんな、へんてこな関係。

鍋パーティ

鍋パーティ 12月15日ごちそうさま

12月15日ごちそうさま ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。 【青春メンバー】とは・・大学時代、寮でともに青春をすごした仲間。甘酸っぱい想い出を共有している。

【青春メンバー】とは・・大学時代、寮でともに青春をすごした仲間。甘酸っぱい想い出を共有している。

孫娘の

孫娘の ちゃんの顔が、常に

ちゃんの顔が、常に ブラッスリー ポール・ボキューズ

ブラッスリー ポール・ボキューズ 11月17日ごちそうさま

11月17日ごちそうさま

・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。 フォンタナ】

フォンタナ】 ネット画像

ネット画像

フォンタナ

フォンタナ 10月6日ごちそうさま

10月6日ごちそうさま ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

とは・・以前、息子たちが通っていた小学校で一緒に役員をしたおかあさんたち。不思議なことにお互いのことをあまり知らない。なのに 四季毎集まって、わーわーと盛り上がり、ただひたすら 食事に専念する。そんな、へんてこな関係。

とは・・以前、息子たちが通っていた小学校で一緒に役員をしたおかあさんたち。不思議なことにお互いのことをあまり知らない。なのに 四季毎集まって、わーわーと盛り上がり、ただひたすら 食事に専念する。そんな、へんてこな関係。

鮨 桧がき

鮨 桧がき 9月15日ごちそうさま

9月15日ごちそうさま ダッピィズよろしくお願いします。

ダッピィズよろしくお願いします。 ・・・

・・・

ブラッスリーポールボギーュズ

ブラッスリーポールボギーュズ 9月3日ごちそうさま

9月3日ごちそうさま ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

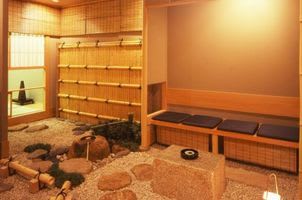

松風】

松風】 ネット画像・

ネット画像・ 松風

松風 9月1日ごちそうさま

9月1日ごちそうさま ・・・

・・・

はなこころ

はなこころ です。

です。