.

・

・

・

・

★

★

・

・

・

・

美しい5月もおしまい。ですね。

美しい5月もおしまい。ですね。

たのNさんとの5月のランチは「仲夏ランチ」と

たのNさんとの5月のランチは「仲夏ランチ」と ・・・

・・・

「パソコン開いたら、Windows10の案内が来とったんで、ちょっと触ったら10になってしもうて、使い勝手が悪いから元に戻そうとするけど出来ん。で、あわててデオデオに聞いた。」

「パソコン開いたら、Windows10の案内が来とったんで、ちょっと触ったら10になってしもうて、使い勝手が悪いから元に戻そうとするけど出来ん。で、あわててデオデオに聞いた。」

「グラブるは、どんなときに使う言葉か?」

「グラブるは、どんなときに使う言葉か?」 CMの内容をまとめてあるサイトあります。

CMの内容をまとめてあるサイトあります。

“りらくのアロマオイル”を、送ったときも

“りらくのアロマオイル”を、送ったときも 「焼酎かと思うて飲むとこやった。」

「焼酎かと思うて飲むとこやった。」 「お。それは、噛まんでいいチーズか?」

「お。それは、噛まんでいいチーズか?」

「

「 リバレインは、そういう地名かと思とった。」

リバレインは、そういう地名かと思とった。」 「

「 キャナルに行こうと思ったけど、道がよ~わからんで引き返してきた。」

キャナルに行こうと思ったけど、道がよ~わからんで引き返してきた。」

おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト 終了いたしました。ご賛同ほんとうにありがとうございます。

終了いたしました。ご賛同ほんとうにありがとうございます。 ・・・

・・・

「おなら吾郎プロジェクト」

「おなら吾郎プロジェクト」 ご賛同ありがとうございます。

ご賛同ありがとうございます。 ・・・

・・・

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。

とは・・長男が中学のときに一緒だったおかあさん。愉しい計画を カレンダーに埋めることが、好き。が、口癖。 カノビアーノ福岡】

カノビアーノ福岡】 ネット画像・

ネット画像・

<Amuse>

<Amuse>

<Antipasto>

<Antipasto>

<Primopiatto>※5種よりチョイス

<Primopiatto>※5種よりチョイス

<Secondopiatto>※お肉orお魚よりチョイス

<Secondopiatto>※お肉orお魚よりチョイス

<Dolce>※5種からチョイス

<Dolce>※5種からチョイス

カノビアーノ福岡

カノビアーノ福岡 5月20日ごちそうさま

5月20日ごちそうさま おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ご賛同ありがとうございます。

ご賛同ありがとうございます。 ・・・

・・・

【イソヒヨドリ】

【イソヒヨドリ】

おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ご賛同よろしくお願いします。

ご賛同よろしくお願いします。 ・・・

・・・

佳字とは、漢字の字面が良くない場合に、同じ読みで字面の良い漢字をあてること。

佳字とは、漢字の字面が良くない場合に、同じ読みで字面の良い漢字をあてること。 おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ご賛同ありがとうございます。

ご賛同ありがとうございます。 ・・・

・・・

二十四節気の【小満】~陽気がよくなり、草木などの生物が次第に生長して生い茂るという意味。もともとは、麦の穂に実が次第に満ち始める時期~(5月20日)です。

二十四節気の【小満】~陽気がよくなり、草木などの生物が次第に生長して生い茂るという意味。もともとは、麦の穂に実が次第に満ち始める時期~(5月20日)です。

“夏は来ぬ”どうぞ。

“夏は来ぬ”どうぞ。 「おなら吾郎プロジェクト」

「おなら吾郎プロジェクト」 ご賛同ありがとうございます。

ご賛同ありがとうございます。 ・・・

・・・

・・

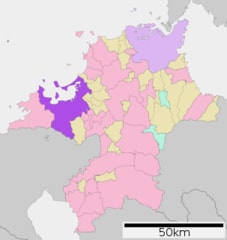

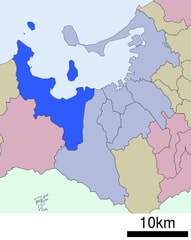

・・ 福岡市

福岡市 早良区

早良区 西区

西区

レポはじまり

レポはじまり

バンがおるんよ。」と主人。

バンがおるんよ。」と主人。

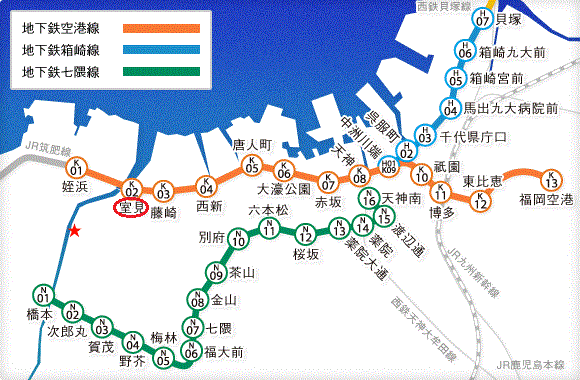

室見川下流河口部お散歩

室見川下流河口部お散歩 5月15日

5月15日

多め勢

多め勢 5月15日ごちそうさま

5月15日ごちそうさま おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ご賛同よろしくお願いします。

ご賛同よろしくお願いします。 ・・・

・・・

・・『武士の家計簿』の原作者・磯田道史による「無私の日本人」の一編「穀田屋十三郎」を、『予告犯』などの中村義洋監督が映画化。江戸時代中期の仙台藩吉岡宿が舞台の実話で、年貢の取り立てや労役で疲弊した宿場町を救うため、藩に金を貸して毎年の利息を地域の住民に配る「宿場救済計画」に尽力する人々の姿を描く。町の行く末を案じる主人公を、時代劇初主演の阿部サダヲが演じるほか、瑛太、妻夫木聡という実力派が出演している。

・・『武士の家計簿』の原作者・磯田道史による「無私の日本人」の一編「穀田屋十三郎」を、『予告犯』などの中村義洋監督が映画化。江戸時代中期の仙台藩吉岡宿が舞台の実話で、年貢の取り立てや労役で疲弊した宿場町を救うため、藩に金を貸して毎年の利息を地域の住民に配る「宿場救済計画」に尽力する人々の姿を描く。町の行く末を案じる主人公を、時代劇初主演の阿部サダヲが演じるほか、瑛太、妻夫木聡という実力派が出演している。  ・・江戸中期、財政の逼迫(ひっぱく)した仙台藩が領民へ重税を課したことで破産や夜逃げが続出し、小さな宿場町・吉岡宿は困窮し切っていた。このままではダメだと考える商人・穀田屋十三郎(阿部サダヲ)と同志たちは、藩に金を貸し付け毎年の利息を住民に配る「宿場救済計画」を考えつく。町の存続を図るため、前代未聞の金貸し事業を成功させるべく、彼らは私財を投げ打ち……。

・・江戸中期、財政の逼迫(ひっぱく)した仙台藩が領民へ重税を課したことで破産や夜逃げが続出し、小さな宿場町・吉岡宿は困窮し切っていた。このままではダメだと考える商人・穀田屋十三郎(阿部サダヲ)と同志たちは、藩に金を貸し付け毎年の利息を住民に配る「宿場救済計画」を考えつく。町の存続を図るため、前代未聞の金貸し事業を成功させるべく、彼らは私財を投げ打ち……。

】

】 殿、利息でござる!

殿、利息でござる! 5月14日鑑賞

5月14日鑑賞 おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ご賛同よろしくお願いします。

ご賛同よろしくお願いします。 ・・・

・・・

奄美・沖縄

奄美・沖縄

九州

九州

中国・四国

中国・四国

近畿

近畿

東海・北陸

東海・北陸

関東甲信

関東甲信

東北

東北

北海道

北海道

“さくら調べましたよ。” ●エドヒガンとオオシマザクラとの雑種がソメイヨシノです。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●自生している日本の桜は10種類です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●ソメイヨシノの北限です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●さくら開花はなぜ予想できるのでしょう。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●ソメイヨシノの寿命は60年です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●ソメイヨシノの寿命のお話その2です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●日本一長生きの桜は三大桜の一つ「神代桜」です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●河津桜です。  ここで調べています。 ここで調べています。●淡墨桜です。  ここで調べています。 ここで調べています。●桜と名がつくが桜ではない植物のリストです。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●史記の言葉です。  ここにまとめています。 ここにまとめています。●桜の花言葉です。  ここで調べています。 ここで調べています。●桧原桜物語です。  ここでほろりと泣けます。 ここでほろりと泣けます。●日本中のソメイヨシノは、一本の木のクローンです。  ここです。びっくりぽん。 ここです。びっくりぽん。 |

おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ご賛同ありがとうございます。

ご賛同ありがとうございます。 ・・・

・・・

【13日の金曜日一覧表】

【13日の金曜日一覧表】

5月

5月 1月、4月、7月

1月、4月、7月 9月、12月

9月、12月 6月

6月 2月、3月、11月

2月、3月、11月 5月

5月 1月、10月

1月、10月 4月、7月

4月、7月 9月、12月

9月、12月 3月、11月

3月、11月

「おなら吾郎プロジェクト」

「おなら吾郎プロジェクト」 ご賛同ありがとうございます。

ご賛同ありがとうございます。 ・・・

・・・

ネット画像

ネット画像

】

】 おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ご賛同ありがとうございます。

ご賛同ありがとうございます。 ・・・

・・・

】

】 おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ご賛同ありがとうございます。

ご賛同ありがとうございます。 ・・・

・・・

林田さなえさん

林田さなえさん 盧眞珠さん

盧眞珠さん

はじまり

はじまり

すると大きくなります。

すると大きくなります。

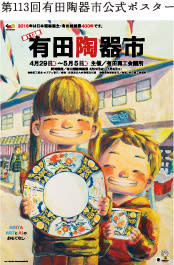

有田陶器市

有田陶器市 5月1日訪問

5月1日訪問

【有田陶器市訪問 【有田陶器市訪問 記録】 記録】☆ ☆ ☆ ☆  ・・・ ・・・ |

佐賀県有田陶器市

佐賀県有田陶器市 5月1日訪問

5月1日訪問

おなら吾郎プロジェクト

おなら吾郎プロジェクト ありがとうございます。

ありがとうございます。 ・・・

・・・

はなこころ

はなこころ です。

です。