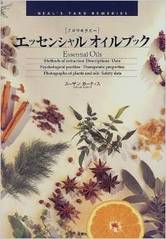

精油42種類、キャリアオイル15種類なので情報量だけをみたら以前紹介したアロマテラピー図鑑のほうがずっと充実してます。どちらも精油について突き詰めて書いてあるのですが、『アロマテラピー図鑑』はどちらかというと精油を理論的、化学的に分析・整理してあるのに対して、こちらは心理的・感覚的に追求しています。

本書の構成はまず、学名、別名、科名などが小さく書いてあり、その次に基原という精油の特徴を短くまとめたものがあります。次の特性では精油の作用や効果、使われ方などが文章で書かれています。この部分が一応本書の要ですね。それから心理効果、その他の種類と続きます。

そのほかに抽出方法、オイルの特徴、一般的な使用法安全性データなどが小さく記されています。オイルの特徴は香りのイメージや色などを意味し、その他の種類の項目には亜種や近節種があげられています。精油の順番はアイウエオ順でもABC順でもなく、学名のABC順になっているところも面白いです。

そして、本書の最も特徴的なところは心理効果だと思います。例えば・・・

サンダルウッドは、行き詰まりを感じたりいつも堂々巡りをしてしまう人に適しています。理性と知性だけで人生を歩み、直観力すなわち自分が本来備えている感情面とのバランスが取れていない(中略)そんな人がサンダルウッドを使うと・・・

べチバーは感情に押しつぶされそうになったときに適しています。どの道を選べばいいのかわからず、せっぱつかってなきたい気分になっている(中略)そんな人がベチバーを使うと・・・

ローズは現実離れしたロマンチックな恋を夢見ながら大人になった人に向いています。(略)現実はいつも期待はずれで、つらい思いをしたり怒りっぽくなったり―そんな人がローズを使うとフラストレーションや失望感を解消でき・・・

なんだかフラワーレメディーみたいですね。実際精油に気持を高揚させてくれたり落ち着かせてくれたりする力があるのでここに書かれていることもまんざら嘘とはいえません。トリートメントオイルに体の不調が特になくて何を使っていいのかわからない人への導入にもいいかもしれません。

イギリスで出版されたものをそのまま日本語に訳してあるため、精油の濃度なども濃いですし精油の内服も書かれていて但書で日本では禁止されてると記されています。外国の本を読んだときはレシピはそのまま使用しないで自分のスタイルにあったように工夫が必要ですね。

安全性にも日本とは違った意味で気を使っていて日本ではセージといったらSlvia officinalisですが、Salvia lavandulifoliaが挙げられています。また、禁忌精油としてウィンターグリーン、エレキャンペーン(イニュラ)、ホーリーフ、ヒソップ、タラゴンなどが挙げられていた。

写真やイラストの使い方なんかがこじゃれているな~!と感心してしまいます。精油の瓶と植物をこーディネートしている写真が多いのですが、オレンジなどは精油の瓶の隣に大きなオレンジまる1個と反対側にはピールしたオレンジの皮・・・なんてちょっとした演出が脱帽ものです。

↑ポチっとよろしく↑お願いします☆

本書の構成はまず、学名、別名、科名などが小さく書いてあり、その次に基原という精油の特徴を短くまとめたものがあります。次の特性では精油の作用や効果、使われ方などが文章で書かれています。この部分が一応本書の要ですね。それから心理効果、その他の種類と続きます。

そのほかに抽出方法、オイルの特徴、一般的な使用法安全性データなどが小さく記されています。オイルの特徴は香りのイメージや色などを意味し、その他の種類の項目には亜種や近節種があげられています。精油の順番はアイウエオ順でもABC順でもなく、学名のABC順になっているところも面白いです。

そして、本書の最も特徴的なところは心理効果だと思います。例えば・・・

サンダルウッドは、行き詰まりを感じたりいつも堂々巡りをしてしまう人に適しています。理性と知性だけで人生を歩み、直観力すなわち自分が本来備えている感情面とのバランスが取れていない(中略)そんな人がサンダルウッドを使うと・・・

べチバーは感情に押しつぶされそうになったときに適しています。どの道を選べばいいのかわからず、せっぱつかってなきたい気分になっている(中略)そんな人がベチバーを使うと・・・

ローズは現実離れしたロマンチックな恋を夢見ながら大人になった人に向いています。(略)現実はいつも期待はずれで、つらい思いをしたり怒りっぽくなったり―そんな人がローズを使うとフラストレーションや失望感を解消でき・・・

なんだかフラワーレメディーみたいですね。実際精油に気持を高揚させてくれたり落ち着かせてくれたりする力があるのでここに書かれていることもまんざら嘘とはいえません。トリートメントオイルに体の不調が特になくて何を使っていいのかわからない人への導入にもいいかもしれません。

イギリスで出版されたものをそのまま日本語に訳してあるため、精油の濃度なども濃いですし精油の内服も書かれていて但書で日本では禁止されてると記されています。外国の本を読んだときはレシピはそのまま使用しないで自分のスタイルにあったように工夫が必要ですね。

安全性にも日本とは違った意味で気を使っていて日本ではセージといったらSlvia officinalisですが、Salvia lavandulifoliaが挙げられています。また、禁忌精油としてウィンターグリーン、エレキャンペーン(イニュラ)、ホーリーフ、ヒソップ、タラゴンなどが挙げられていた。

写真やイラストの使い方なんかがこじゃれているな~!と感心してしまいます。精油の瓶と植物をこーディネートしている写真が多いのですが、オレンジなどは精油の瓶の隣に大きなオレンジまる1個と反対側にはピールしたオレンジの皮・・・なんてちょっとした演出が脱帽ものです。

| アロマセラピー エッセンシャルオイルブック (NEAL’S YARD REMEDIES)スーザン カーティス双葉社このアイテムの詳細を見る |

↑ポチっとよろしく↑お願いします☆

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます