リハビリの行き帰りにいつも通り墨堤通りに子育地蔵尊があります。40年も前から知っているのですが中を散策したことはありませんでした。雨模様の中急いで見てきました。6月20日も寄ったので写真を付け加えました。

地蔵堂です。

墨田区の案内版

★ランドマーク子育地蔵堂:この御堂に祀られている子育地蔵は.文化年間(1804~1818)に行われた隅田川の堤防修築工事の際に土中から発見されたと伝えられています。初めは村の子供たちが,神輿がわりにこの地蔵をかついでいたそうです。

この地蔵には,次のような伝承があります。ある日,この地に古くから住む植木屋平作方に雇われていた夫婦が川沿いの田地で殺害される事件がおきました。犯人はすぐにはわかりませんでしたが,この地蔵が村の子どもの口をかりて犯人を告げたのだとか。そこで平作は,この所に地蔵を安置して朝夕に供養するようになりました。

その後,天保三年(1832)四月に十一代将軍徳川家斉が鷹狩に来て平作宅にて休憩した際,地蔵の由来を聞いて参拝しました。平作が,このことを記念して御堂を建てて地蔵を安置すると,人々はこぞって 参詣しました。出産・眼病その他諸病の平癒開運を祈ると霊験が現れたそうです。当時は平作地蔵あるいは塩地蔵,また子育地蔵と様々な名前で呼ばれました。

御堂前の坂は,明治四十四年(1911),堤防修築の土盛り以降,現在まで「地蔵坂」の名で親しまれています。

昭和八年(1933)に建てられた由来碑と御堂建立百年御忌供養塔は,地元出身の書家,西川寧(やすし)(文化勲章受章者)が揮毫したものです。

こちらに由来が書いてあるようですが読めませんでした。

「伝承によると、文化年間(1804-1818)に隅田川堤防改修中に石造りの地蔵尊を得、それを当地の植木屋平作が、この地蔵尊の霊験に感得して、庚申塔のある辻に祀ったのに始まると言います。」ということでこの庚申塔が先にあった?

水が溜まっているのが手水鉢です。

下に穴が開いているのが不思議だったので調べたら、「盃状穴」というらしいです。(石に穿たれた盃状の窪み穴)。古来よりお参りの方が付随の『小石』で御身をごく軽く『たたき』お願いごとをする風習があった。ということで石仏に穴があいた?

「盃状穴」は、西日本一帯で、寺社の境内などにある石燈籠の台石・手水鉢(手洗い鉢)・石段・石橋などの石造物や特定の岩によく見られるという。この「盃状穴」の信仰は、江戸時代には盛んであったようであるが、明治以降の石造物には盃状穴があまり見られないことから、明治以降になると何故か衰退したと推定されている。

そして、現在では小石でたたく風習は全く見られていない。かつてあったであろうことも全く忘れられ、「長い期間にわたって水をかけてきたために、このように石仏下部の表面が溶けて

きたのではないか」と思われている。などど説明していそうです。http://koshigayahistory.org/67.pdf#search='%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E5%9C%B0%E8%94%B5%E5%A0%82+%E5%A2%A8%E7%94%B0%E5%8C%BA'

いろいろと研究している方がいらっしゃいますね。

これは「聖観音庚申塔」というらしいです。

これは馬頭観音

供養塔は昭和8年と書いてありました。

御詠歌は昭和12年と書かれています。

地蔵堂です。

子育地蔵尊と書かかれたの木札の奥に地蔵さんがあるようです。

境内には石仏や地蔵さんがたくさんありました。

入り口の左手にある地蔵さん

手前から奥を見ています。

こちらの前の通りが墨堤通りです。

前の坂道は地蔵坂となっています。

40年ほど前に「昔は地蔵坂の傾斜はもっときつかった。時には荷馬車の馬が滑って倒れた」という話を聞いたことがありました。4の日が縁日で通を通行止めにして、結構屋台もでていました。

明治時代の古地図です。まだ荒川放水路はできていません。ツル土手道が墨堤通りと交差する角にあります。青い線は今の墨堤通りです。

取り残されて白髭神社までの間の道が今でも残っています。手前の左が坂になっていて土手に上る道だったようです。

先に行くとこの標識があります。

こんな標識もありました。

そして土手の下に白髭神社の入り口があります。

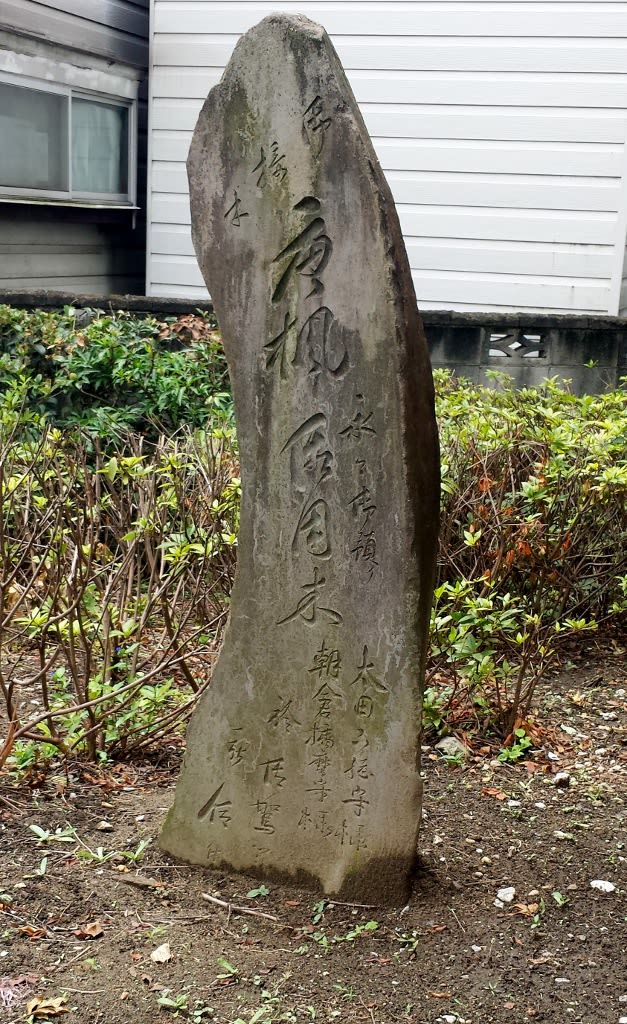

子育地蔵尊の裏手にこんな石碑がありました。

裏にこんな石碑がありました。

御接木 永々御預り「唐楓御用木」と書かれています。Google Earthで街並散歩(江戸編)というブログに「唐楓はカエデとは別種で、フウと呼ばれ、鷹さ3メートル、幹廻り1.3メートルもあった。かなりの老木で根も張り、中がガランドウで移植に耐えられぬということで切られてしまったそうです。」と書かれていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます