不忍池の蓮花を見て上野の山に登り奥までやってきました。最後にたどり着いたのが開山堂(両大師)です。

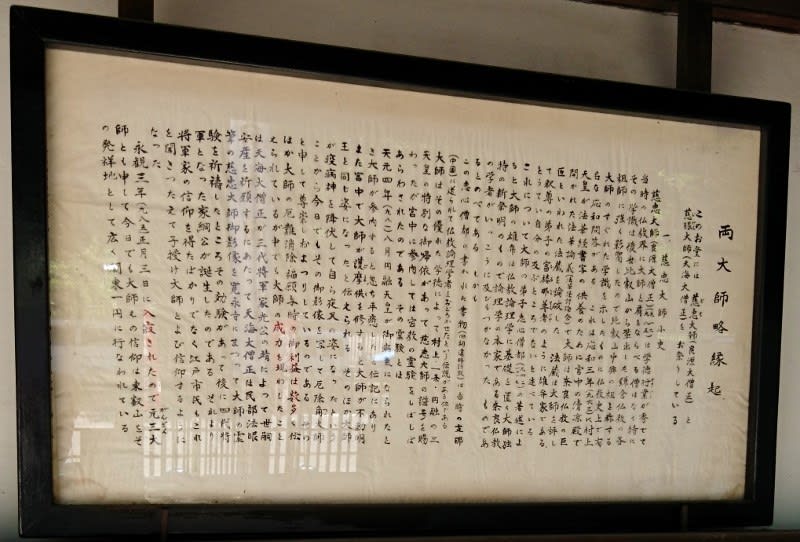

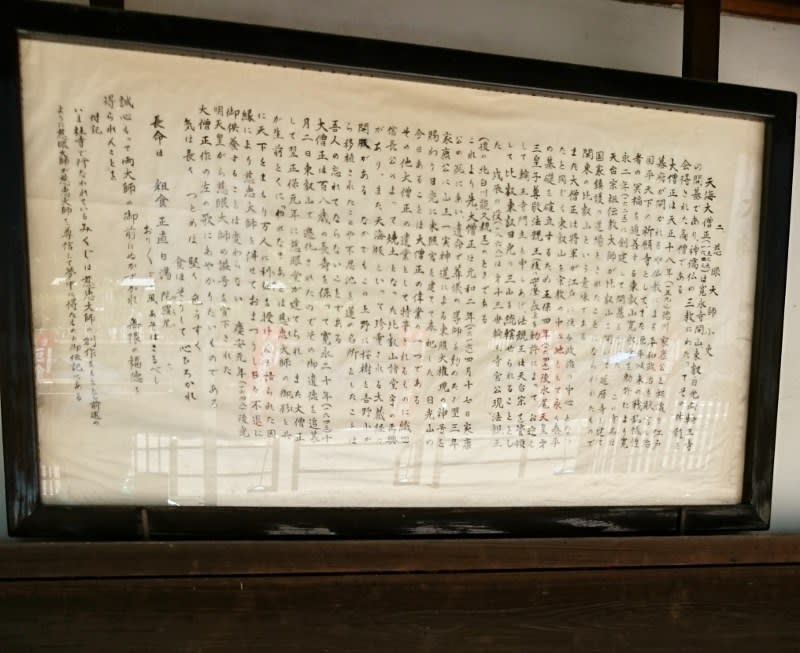

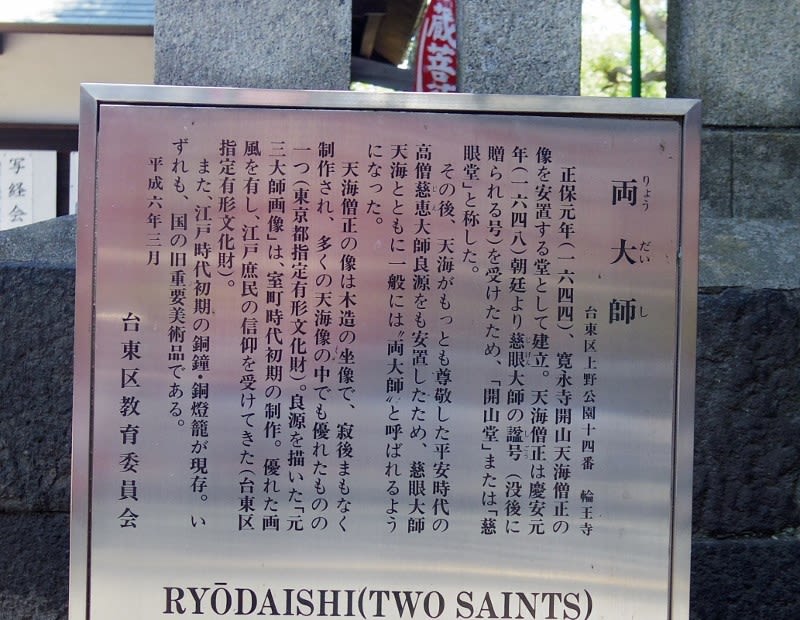

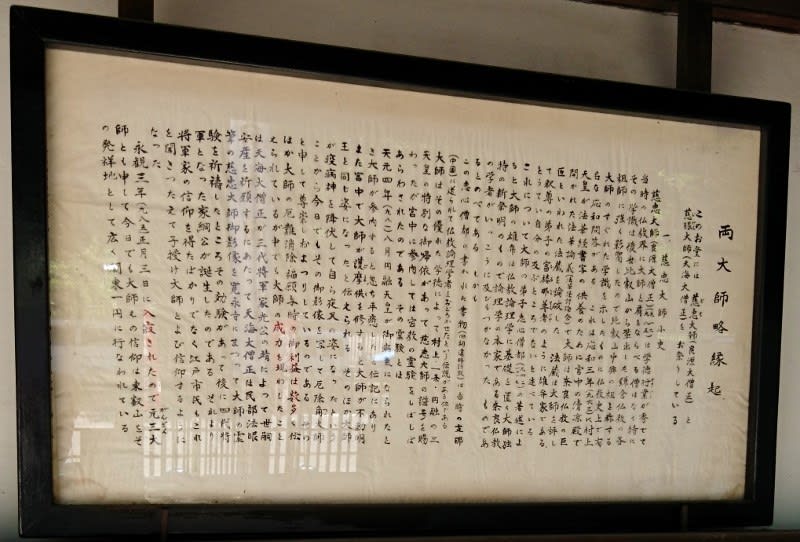

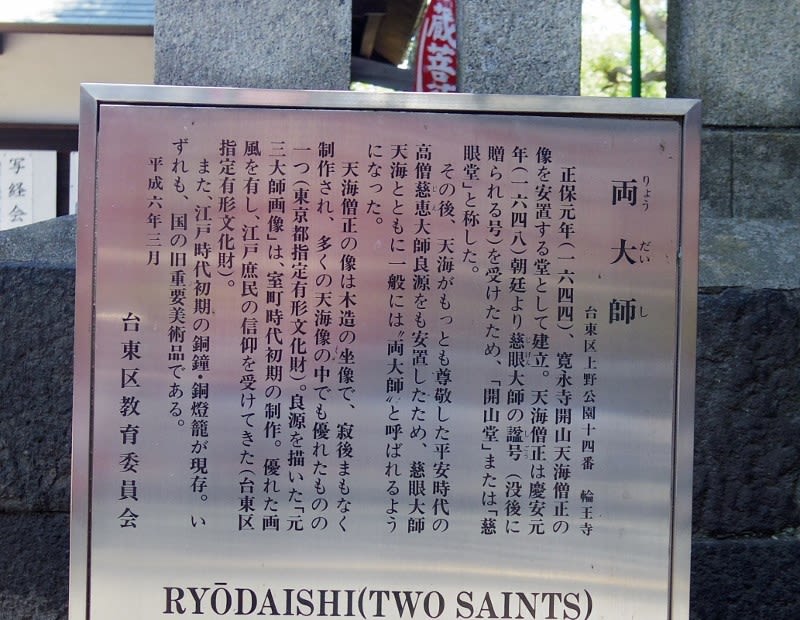

両大師の小史が書かれています。

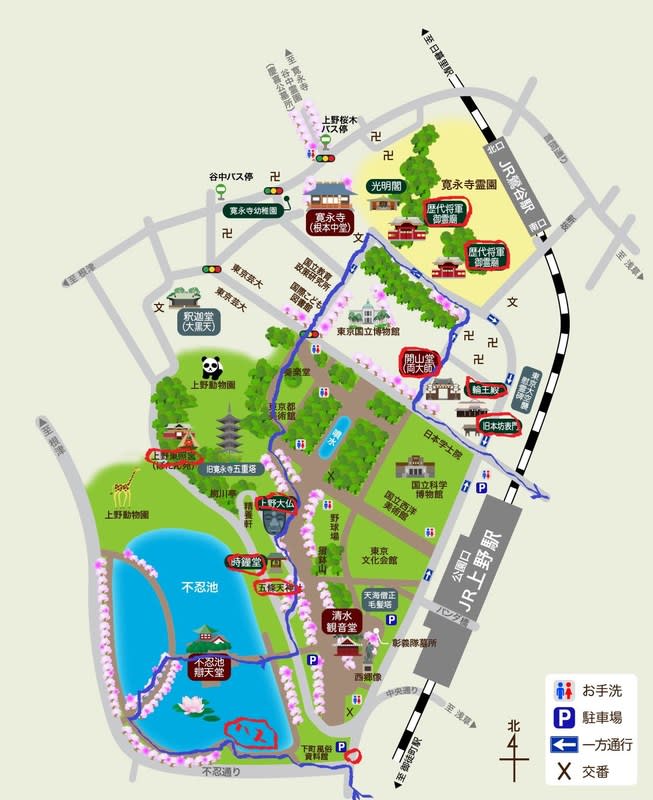

★ランドマーク開山堂(両大師):開山堂(両大師)上野公園十四番は、正保元年(一六四四)、寛永寺開山天海僧正の像を安置する堂として建立されました。天海僧正は慶安元年(一六四八)朝廷より慈眼大師の諡号(没後に贈られる号)を受けたため、「開山堂」または「慈眼堂」と称していました。

その後、天海がもっとも尊敬した平安時代の高僧慈恵大師良源の像を寛永寺本坊内にあった慈恵堂(じえどう)から移し、安置したため、慈眼大師天海とともに一般には“両大師(りょうだいし)”と呼ばれるようになった。

天海僧正の像は木造の坐像で、寂後まもなく制作され、多くの天海像の中でも優れたものの一つで都指定有形文化財となっています。

良源を描いた「元三大師画像」は、室町時代初期の制作で、優れた画風を有し、江戸庶民の信仰を受けてきたもので台東区指定有形文化財となっています。また、江戸時代初期の銅鐘・銅燈籠が現存しており、いずれも、国の旧重要美術品となっています。

。

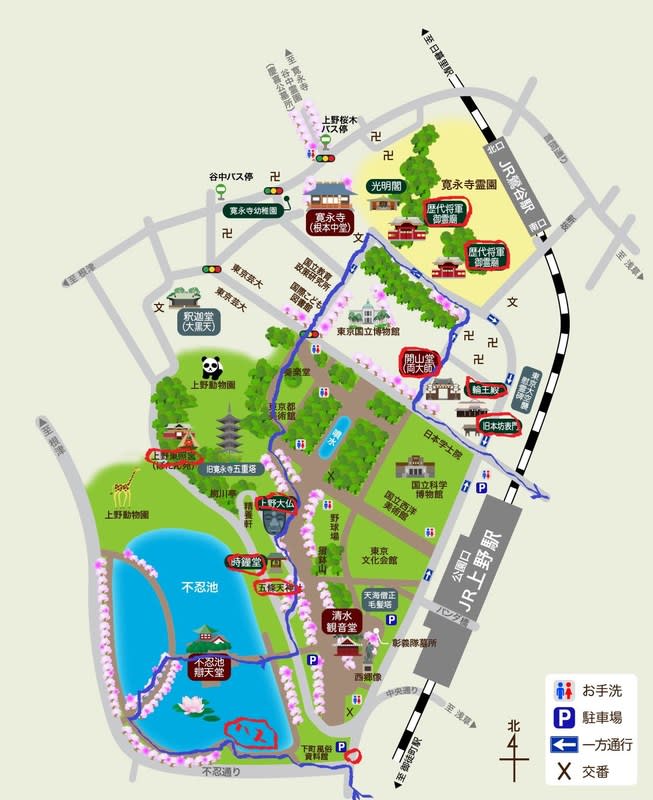

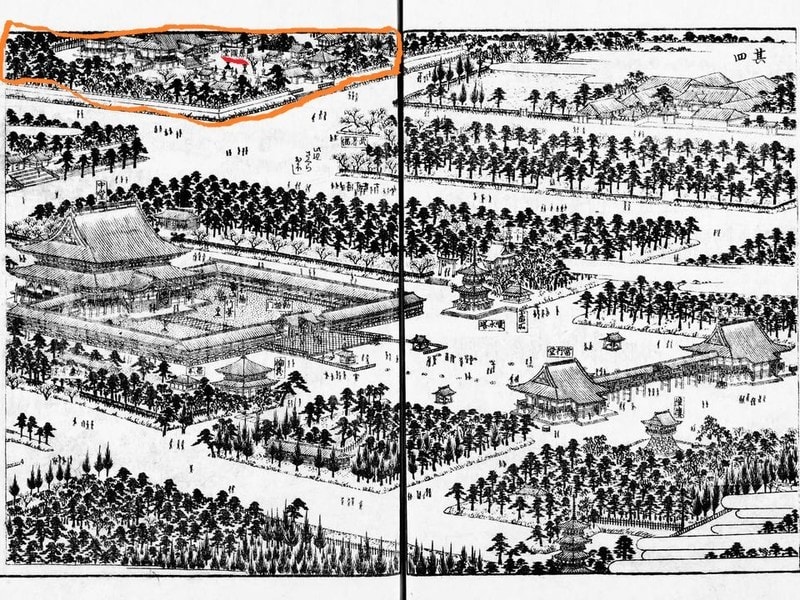

切絵図では慈眼堂となっています。

切絵図では慈眼堂となっています。

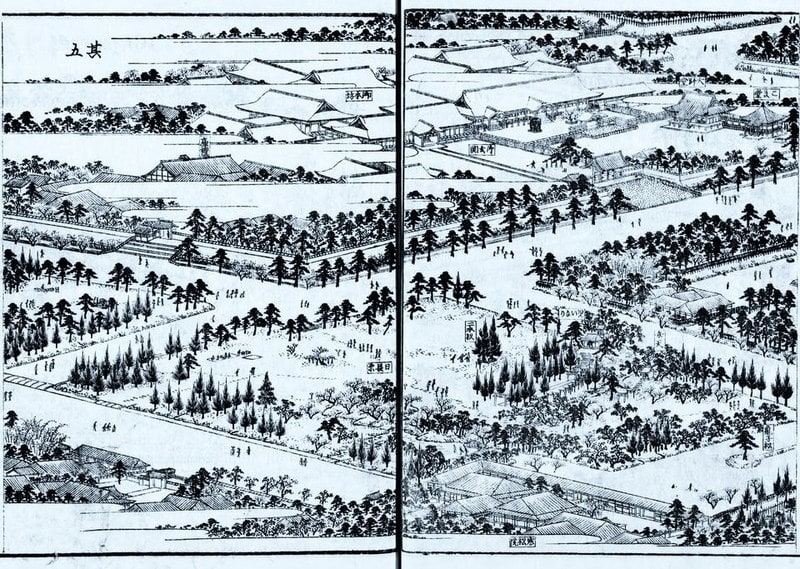

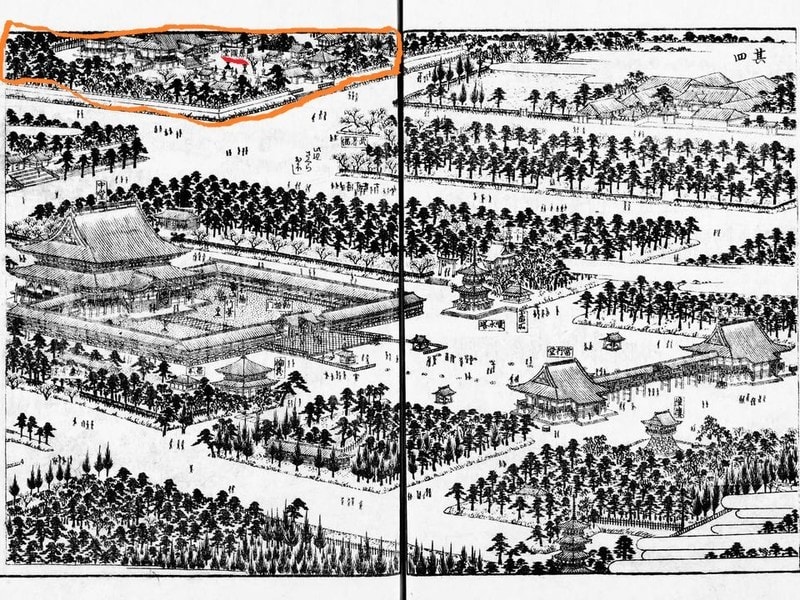

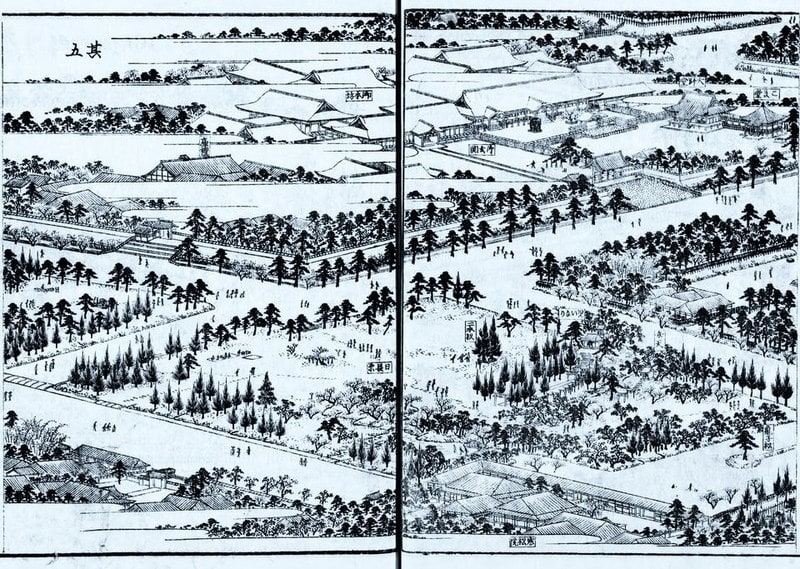

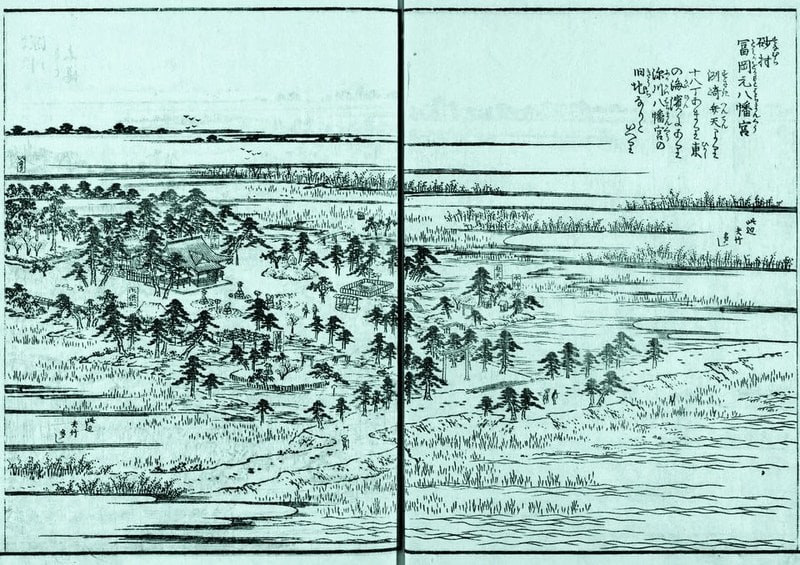

江戸名所図会にも描かれています。左奥が慈眼寺になっています。

厄除け角大師

厄除け角大師

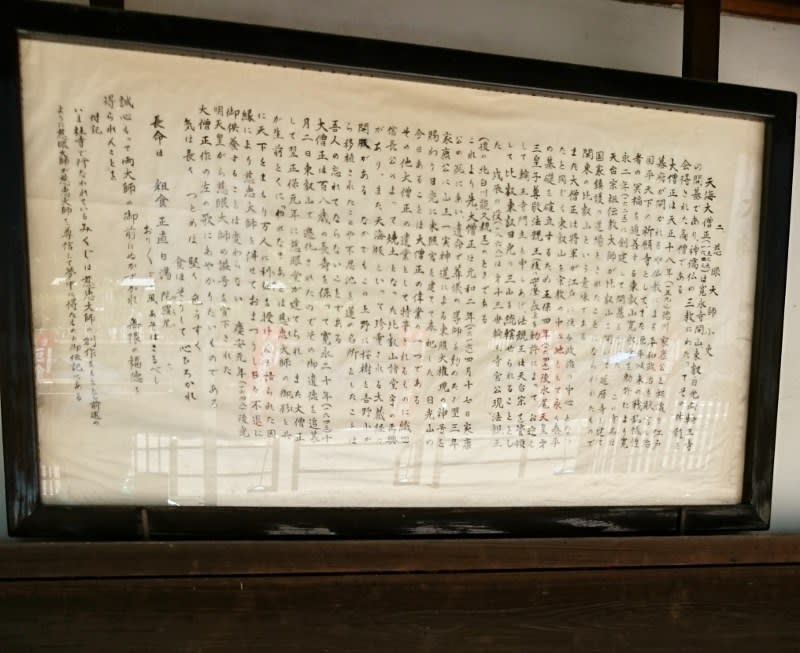

慈恵大師良源大僧正(912~985)は、天海大僧正が尊崇した僧侶です。良源大僧正は正月3日に亡くなられたことから「元三(がんざん)大師」とも呼ばれています。

良源大僧正の当時、比叡山は度重なる火災で荒廃し、また山内の規律も乱れていました。そこで良源大僧正は堂宇の復興と教学の振興に尽力され、僧風の刷新をはかりました。こうしたことから「比叡山中興の祖」と称賛されています。

また大変に霊力に優れた僧侶であったことから、良源大僧正のお姿を護符にした「角大師(つのだいし)」「豆大師(まめだいし)」という魔除けの大師が広く信仰されました。さらに良源大僧正は「おみくじ」の創始者としても知られています。良源大僧正の幅広い活躍に対し、朝廷より「慈恵大師」の大師号が下賜されました。

両大師の詳細については開山堂のHPに詳しく載っていますので、興味のある方は訪問してみてください。

山門を入った右側には 阿弥陀堂があります。

阿弥陀堂があります。 阿弥陀さんはきれいに磨かれていました。

阿弥陀さんはきれいに磨かれていました。

右:南無虚空蔵菩薩 中:南無阿弥陀如来 左:南無地蔵大菩薩 というような説明書きを見つけました。

碑の下側に「昭和十七年」と記されているので、戦争に勝つことでも祈願しているのでしょうか。

碑の下側に「昭和十七年」と記されているので、戦争に勝つことでも祈願しているのでしょうか。

山門の 左手には地蔵尊があります。

左手には地蔵尊があります。 法華塔があります。

法華塔があります。

江戸時代初期の銅灯籠

江戸時代初期の銅灯籠

水盤

拝殿

拝殿

拝殿に近づいてみると 感じる幟がありました。ぼけ封じ祈願です。

感じる幟がありました。ぼけ封じ祈願です。

手水舎

手水舎

参道を振り返ってみると

左手に行ったところに

井戸と奥が鐘楼になっています。

井戸と奥が鐘楼になっています。

この銅鐘も江戸時代初期のもののようです。

この銅鐘も江戸時代初期のもののようです。

井戸に近くに 桜の木が

桜の木が 御車返しの桜というようです。

御車返しの桜というようです。 寝釈迦石です。

寝釈迦石です。

輪王殿とお間の門は

幸田露伴旧宅の門だそうです。

幸田露伴旧宅の門だそうです。

寛永寺輪王殿:一般の方も利用できる寺院斎場

輪王殿の所には

輪王殿の所には 輪王寺門跡と

輪王寺門跡と

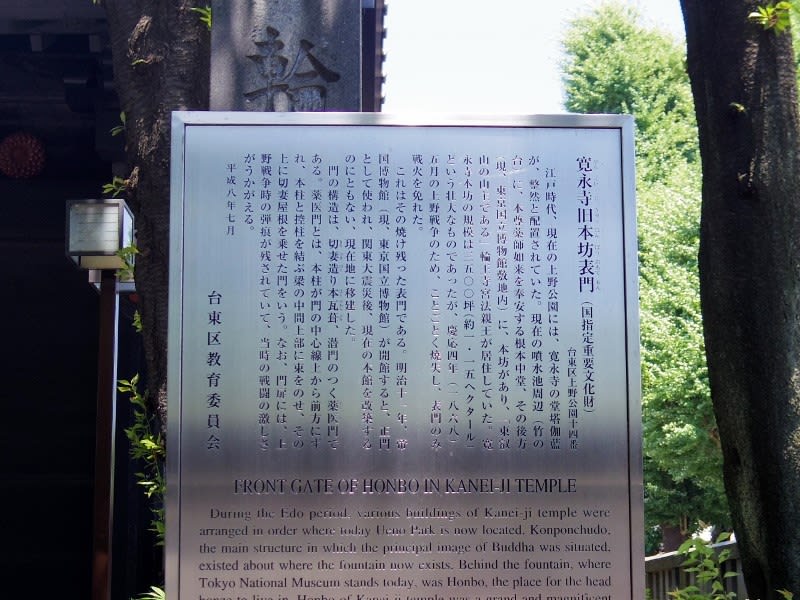

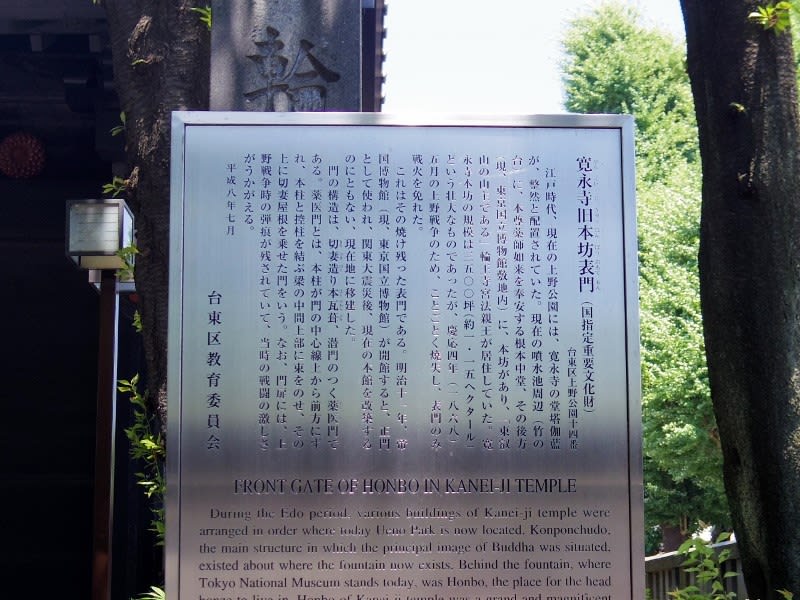

旧本坊表門があります。

★ランドマーク寛永寺旧本坊表門(国指定重要文化財): 江戸時代、現在の上野公園には、寛永寺の堂塔伽藍が、整然と配置されていた。現在の噴水池周辺(竹の台)に、本尊薬師如来を奉安する根本中堂、その後方(現、東京国立博物館敷地内)に、本坊があり、「東叡山の山主である」輪王寺宮法親王が居住していた。寛永寺本坊の規模は3500坪(約1.15ヘクタール)という壮大なものであったが、慶応4年(1868)5月の上野戦争のため、ことごとく焼失し、表門のみ戦火を免れた。

これはその焼け残った表門である。明治11年(1878)、帝国博物館(現、東京国立博物館)が開館すると、正門として使われ、関東大震災後、現在の本館を改築するのにともない、現在地に移建した。

門の構造は、切妻造り本瓦葺、潜門のつく薬医門である。薬医門とは、本柱が門の中心線上から前方にずれ、本柱と控柱を結ぶ梁の中間上部に束をのせ、その上に切妻屋根を乗せた門をいう。なお、門扉には、上野戦争時の弾痕が残されていて、当時の先頭の激しさがうかがえる。

平成8年7月 台東区教育委員会

切絵図の御本坊の前にあったものを慈眼堂のところに移転したようです。

切絵図の御本坊の前にあったものを慈眼堂のところに移転したようです。

御玄関、御本坊と書かれている手前の門が本坊表門です。

今年は40年目でした。40年前は地元墨田区で食品衛生監視員の仕事をしていたので、花火大会に出店する屋台の監視をどうするのか苦労しました。屋台は縁日、祭礼に限って出店できるので、花火大会は祭礼に入るのかどうかから検討し、都などとも相談して祭礼として出店を認めることになりました。ただし出店場所が広範になる、どこに出店するかわからいこともあり事前の調査やら当日朝からの調査で確認するというような体制を整えました。道路は道路交通法で警察の管轄になりますが、警察は道路上にはいっさい出店を認めないことにしていましたので、出店できるのは道路に面した私有地に限定されました。

今年は40年目でした。40年前は地元墨田区で食品衛生監視員の仕事をしていたので、花火大会に出店する屋台の監視をどうするのか苦労しました。屋台は縁日、祭礼に限って出店できるので、花火大会は祭礼に入るのかどうかから検討し、都などとも相談して祭礼として出店を認めることになりました。ただし出店場所が広範になる、どこに出店するかわからいこともあり事前の調査やら当日朝からの調査で確認するというような体制を整えました。道路は道路交通法で警察の管轄になりますが、警察は道路上にはいっさい出店を認めないことにしていましたので、出店できるのは道路に面した私有地に限定されました。

午前中から出勤して、道路が通行止めになる前に全ての屋台を回って許可書の有無、取扱い状況を確認したことを思い出します。通行止めになり花火が終了するまでは保健所での待機となりました。幸い保健所が第二会場の近くだったので花火を見ながらの待機となりました。わたしは30年弱でしたが特に大きな事故もなく過ごすことができました。

午前中から出勤して、道路が通行止めになる前に全ての屋台を回って許可書の有無、取扱い状況を確認したことを思い出します。通行止めになり花火が終了するまでは保健所での待機となりました。幸い保健所が第二会場の近くだったので花火を見ながらの待機となりました。わたしは30年弱でしたが特に大きな事故もなく過ごすことができました。

最後の花火はさすがにすごかったですね。

最後の花火はさすがにすごかったですね。

旧中川の逆井の渡しだった近くにコサギがいました。

旧中川の逆井の渡しだった近くにコサギがいました。 歌川広重 名所江戸百景 逆井のわたしより

歌川広重 名所江戸百景 逆井のわたしより 当日のコースを古地図に落としてみました。

当日のコースを古地図に落としてみました。

下流を見ています。

下流を見ています。 こちらが小名木川です。

こちらが小名木川です。 中川船番所跡

中川船番所跡 江戸名所図会より中川口です。左手が小名木川小名木川は千葉方面からの物資を江戸に届ける重要な水路だったようです。

江戸名所図会より中川口です。左手が小名木川小名木川は千葉方面からの物資を江戸に届ける重要な水路だったようです。 番所跡から小名木川に架かる最初に橋は番所橋でした。

番所跡から小名木川に架かる最初に橋は番所橋でした。

橋から番所跡を見ています。突き当りの森になっているところは新川と言って行徳に行く水路だったようです。

橋から番所跡を見ています。突き当りの森になっているところは新川と言って行徳に行く水路だったようです。

広重 江戸名所百景 砂むら元八まん

広重 江戸名所百景 砂むら元八まん ここを埋め立てて田んぼにしたのが砂村新左衛門だったのでしょうか。境内の由緒書きには丁寧に説明が書いてあります。

ここを埋め立てて田んぼにしたのが砂村新左衛門だったのでしょうか。境内の由緒書きには丁寧に説明が書いてあります。

江戸名所図会より

江戸名所図会より 鳥居です。

鳥居です。 拝殿

拝殿

拝殿に後ろに浅間神社と

拝殿に後ろに浅間神社と

富士塚がありました。

富士塚がありました。

江戸祭ばやし(江東区登録文化財):

江戸祭ばやし(江東区登録文化財):

出羽三山の碑ほとんど読めませんが:「出羽三山とは羽黒山、月山、湯殿山(いづれも山形県)の総称で江戸時代中頃から霊山・修験道の大和して主に東北や関東の村々から多くの登拝者を集めている。この三山碑は文政2年(1819)砂村の講中によって造立されたものである。碑面中央下部にみえる「大先達智憲院」は湯殿山の山上衆徒の三先達の一人で砂村地域は江戸時代この智憲院の支配下(檀那場)にあったと思われる。江戸から出羽まで往復350余里(1000キロメートル以上)を数え略1か月を要する行程であるにもかかわらず多くの信者を招聘し得たのは3年に1度の檀那廻り配札また宿泊施設への案内に奔走した御師たちの布教活動にあった。碑は高さ37センチ(糎)巾81センチ(糎)で安山岩(小松石)製である江東地区三山碑はこの富賀岡八幡宮のものだけである。

出羽三山の碑ほとんど読めませんが:「出羽三山とは羽黒山、月山、湯殿山(いづれも山形県)の総称で江戸時代中頃から霊山・修験道の大和して主に東北や関東の村々から多くの登拝者を集めている。この三山碑は文政2年(1819)砂村の講中によって造立されたものである。碑面中央下部にみえる「大先達智憲院」は湯殿山の山上衆徒の三先達の一人で砂村地域は江戸時代この智憲院の支配下(檀那場)にあったと思われる。江戸から出羽まで往復350余里(1000キロメートル以上)を数え略1か月を要する行程であるにもかかわらず多くの信者を招聘し得たのは3年に1度の檀那廻り配札また宿泊施設への案内に奔走した御師たちの布教活動にあった。碑は高さ37センチ(糎)巾81センチ(糎)で安山岩(小松石)製である江東地区三山碑はこの富賀岡八幡宮のものだけである。

力石 鳳卵石

力石 鳳卵石 水舎門

水舎門 中に入る前に左手にお化け燈籠を見に行きました。

中に入る前に左手にお化け燈籠を見に行きました。

名古屋の熱田神社にもお化け燈籠がありました。

名古屋の熱田神社にもお化け燈籠がありました。

の燈籠がありました。

の燈籠がありました。 大石鳥居です。

大石鳥居です。 参道の両側にもたくさん石灯籠が並んでいます。

参道の両側にもたくさん石灯籠が並んでいます。

向かって右側に五重の塔があります。

向かって右側に五重の塔があります。 張り紙がありました。

張り紙がありました。 こちら側が五重塔の参道だったということでこれが正面だそうです。

こちら側が五重塔の参道だったということでこれが正面だそうです。

手前に神楽殿です。

手前に神楽殿です。

銅灯籠です。

銅灯籠です。

の前にもたくさんありました。

の前にもたくさんありました。

銅灯籠はそれぞれ献じ者の名前が刻んであります。

銅灯籠はそれぞれ献じ者の名前が刻んであります。

手水舎

手水舎 水盤のところ鈴がありました。

水盤のところ鈴がありました。

狛犬です。

狛犬です。 門の前につきました。

門の前につきました。

この日は杖は自転車につけたままで歩いたので、中には入りませんでした。

この日は杖は自転車につけたままで歩いたので、中には入りませんでした。 外国の観光客が多くいました。

外国の観光客が多くいました。

この門の外に自転車を置いての散策でした。

この門の外に自転車を置いての散策でした。 花々です。

花々です。

こちらは木槿

こちらは木槿

猿江公園のタイタンビカスは咲いている時間い会えませんがこちらは別の所で撮ったタイタンビカスです。

猿江公園のタイタンビカスは咲いている時間い会えませんがこちらは別の所で撮ったタイタンビカスです。

六月は満開だったノウゼンカズラが実をつけています。

六月は満開だったノウゼンカズラが実をつけています。 これから100日間は百日紅でしょうか。

これから100日間は百日紅でしょうか。 公園に続いている清水橋のところに咲いています。

公園に続いている清水橋のところに咲いています。 その脇に白い木槿が咲いています。

その脇に白い木槿が咲いています。 清水橋は横十間川に架かっていますが、天神近くの河川敷きにも百日紅が咲いています。

清水橋は横十間川に架かっていますが、天神近くの河川敷きにも百日紅が咲いています。

カエルもあまりの暑さに側溝に入りたがっているようです。

カエルもあまりの暑さに側溝に入りたがっているようです。 ミニ木倉から東京スカイツリーを眺めています。途中の光はテニスコートの照明です。

ミニ木倉から東京スカイツリーを眺めています。途中の光はテニスコートの照明です。

雲がツリーに近づいてきました。

雲がツリーに近づいてきました。

上の部分は雲に隠れてしまいます。

上の部分は雲に隠れてしまいます。

遠ざかってツリーから離れました。

遠ざかってツリーから離れました。

今度は靄とした雲が

今度は靄とした雲が

切絵図では慈眼堂となっています。

切絵図では慈眼堂となっています。

厄除け角大師

厄除け角大師 阿弥陀堂があります。

阿弥陀堂があります。 阿弥陀さんはきれいに磨かれていました。

阿弥陀さんはきれいに磨かれていました。

碑の下側に「昭和十七年」と記されているので、戦争に勝つことでも祈願しているのでしょうか。

碑の下側に「昭和十七年」と記されているので、戦争に勝つことでも祈願しているのでしょうか。 左手には地蔵尊があります。

左手には地蔵尊があります。 法華塔があります。

法華塔があります。 江戸時代初期の銅灯籠

江戸時代初期の銅灯籠

拝殿

拝殿 感じる幟がありました。ぼけ封じ祈願です。

感じる幟がありました。ぼけ封じ祈願です。 手水舎

手水舎

井戸と奥が鐘楼になっています。

井戸と奥が鐘楼になっています。

この銅鐘も江戸時代初期のもののようです。

この銅鐘も江戸時代初期のもののようです。 桜の木が

桜の木が 御車返しの桜というようです。

御車返しの桜というようです。 寝釈迦石です。

寝釈迦石です。

幸田露伴旧宅の門だそうです。

幸田露伴旧宅の門だそうです。 輪王殿の所には

輪王殿の所には 輪王寺門跡と

輪王寺門跡と

切絵図の御本坊の前にあったものを慈眼堂のところに移転したようです。

切絵図の御本坊の前にあったものを慈眼堂のところに移転したようです。