11月に入りました。

日毎に肌寒くなってきました。

先月第5回麗川会展が終了し、

ほっと一段落と思いきや、

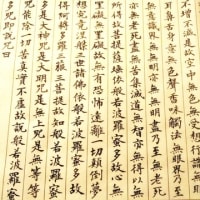

10月の課題とした、「鉛筆で般若心経」が

かなり集中を要し、いつも賑やかな教室がし~んと静まり返り、

皆さんせっせと書かれていました。

本日は8月・9月の課題であった

「顔真卿」の作品のご紹介です。

顔真卿(709~785)は、唐代中期の政治家、書家です。

顔真卿の楷書は、

唐の三大書家である欧陽詢・虞世南・ちょ遂良によって築かれた楷書の典型の上に立脚しつつ、

顔法とよばれる独自の書風で、

剛気と重厚さにあふれ、向勢が強く、

蚕頭燕尾(さんとうえんび)(起筆が蚕の頭、右払いが燕の尾のような形をしている)の特徴を加味し、

多くの碑文があります。

一方、顔真卿の行草書の代表作は、

顔真卿三稿と呼ばれ、

「祭姪文稿」「祭伯父文稿」「争坐位文稿」の名品があります。

「祭姪文稿」は、唐の乾元元年(758年)に書かれ、

安禄山の乱で賊軍に惨殺された甥の顔季明に捧げた弔辞の草稿です。

顔真卿50歳の時の書で、顔真卿の悲憤の念がほとばしるような書と言われています。

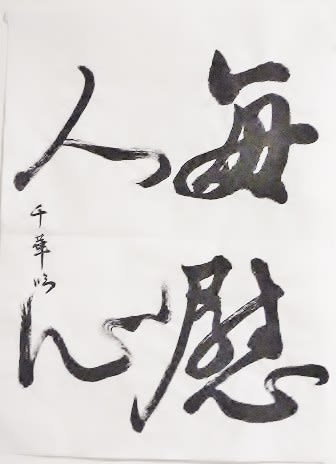

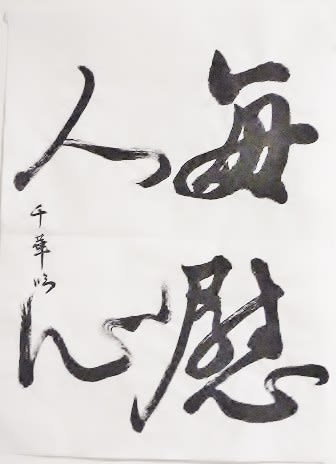

その一部分

「毎慰人心」(つねに人の心を慰める)

Kさんの作品です。

ボリュームのある顔法の特徴をよく捉え、

にじみのある半紙を敢えて用い、

線質の訓練の成果が表れていると思います。

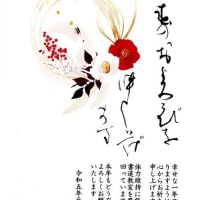

Hさんの作品です。

半紙で書いた後、発展型として、八つ切りへと展開しました。

紙が大きいこともあり、のびのびと大らかな魅力ある作品となっています。

「争坐位文稿」は、広徳二年(764年)に

顔真卿が尚書右僕射の郭英乂(かくえいがい)に与えた手紙の草稿です。

内容は英乂が百官集会(諸官の集会)の折、座位を乱したことに対して、

朝廷の権威をそこなったとして抗議したものだそうです。

その一部分「百寮之師長」多くの役人の上に立つ人という意。

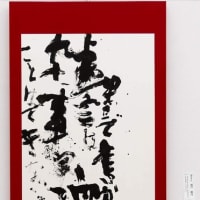

Mさんの作品です。

努力の成果です。

半紙から半切への展開を心がけられ、

麗川会展でも立派な作品を発表されました。

筆の動きがなめらかで、細部まで手本をよく観ています。

Tさんの作品です。

熟練の腕前。品位あり、格調が高い作品です。

紙面のバランスが、抜群に良いです。

教室では、楷書が得意な人、行書が好きな人、仮名が合っている人、

創作が得意な人、

様々です。

でも、それぞれがいろいろなものにチャレンジして、

書の幅を広げる成果が期待でき、

自分にあったものを見つける機会にもなると思います。

11月のお稽古予定

上大岡教室 午前10:00より 11/14(土) 11/21(土) 11/29(日)

阪東橋教室 午後2:00より 11/5(木) 11/19(木)

杉田教室 午後3時より 11/14(土) 11/21(土) 11/29(日)

12月のお稽古予定

上大岡教室 午前10:00より 12/5(土) 12/12(土) 12/19(土)

阪東橋教室 午後2:00より 12/3(木) 12/17(木)

杉田教室 午後3時より 12/5(土) 12/19(土)

麗川会では、若干名会員を募集しています。

初心者大歓迎。

お気軽に見学にいらしてください

日毎に肌寒くなってきました。

先月第5回麗川会展が終了し、

ほっと一段落と思いきや、

10月の課題とした、「鉛筆で般若心経」が

かなり集中を要し、いつも賑やかな教室がし~んと静まり返り、

皆さんせっせと書かれていました。

本日は8月・9月の課題であった

「顔真卿」の作品のご紹介です。

顔真卿(709~785)は、唐代中期の政治家、書家です。

顔真卿の楷書は、

唐の三大書家である欧陽詢・虞世南・ちょ遂良によって築かれた楷書の典型の上に立脚しつつ、

顔法とよばれる独自の書風で、

剛気と重厚さにあふれ、向勢が強く、

蚕頭燕尾(さんとうえんび)(起筆が蚕の頭、右払いが燕の尾のような形をしている)の特徴を加味し、

多くの碑文があります。

一方、顔真卿の行草書の代表作は、

顔真卿三稿と呼ばれ、

「祭姪文稿」「祭伯父文稿」「争坐位文稿」の名品があります。

「祭姪文稿」は、唐の乾元元年(758年)に書かれ、

安禄山の乱で賊軍に惨殺された甥の顔季明に捧げた弔辞の草稿です。

顔真卿50歳の時の書で、顔真卿の悲憤の念がほとばしるような書と言われています。

その一部分

「毎慰人心」(つねに人の心を慰める)

Kさんの作品です。

ボリュームのある顔法の特徴をよく捉え、

にじみのある半紙を敢えて用い、

線質の訓練の成果が表れていると思います。

Hさんの作品です。

半紙で書いた後、発展型として、八つ切りへと展開しました。

紙が大きいこともあり、のびのびと大らかな魅力ある作品となっています。

「争坐位文稿」は、広徳二年(764年)に

顔真卿が尚書右僕射の郭英乂(かくえいがい)に与えた手紙の草稿です。

内容は英乂が百官集会(諸官の集会)の折、座位を乱したことに対して、

朝廷の権威をそこなったとして抗議したものだそうです。

その一部分「百寮之師長」多くの役人の上に立つ人という意。

Mさんの作品です。

努力の成果です。

半紙から半切への展開を心がけられ、

麗川会展でも立派な作品を発表されました。

筆の動きがなめらかで、細部まで手本をよく観ています。

Tさんの作品です。

熟練の腕前。品位あり、格調が高い作品です。

紙面のバランスが、抜群に良いです。

教室では、楷書が得意な人、行書が好きな人、仮名が合っている人、

創作が得意な人、

様々です。

でも、それぞれがいろいろなものにチャレンジして、

書の幅を広げる成果が期待でき、

自分にあったものを見つける機会にもなると思います。

11月のお稽古予定

上大岡教室 午前10:00より 11/14(土) 11/21(土) 11/29(日)

阪東橋教室 午後2:00より 11/5(木) 11/19(木)

杉田教室 午後3時より 11/14(土) 11/21(土) 11/29(日)

12月のお稽古予定

上大岡教室 午前10:00より 12/5(土) 12/12(土) 12/19(土)

阪東橋教室 午後2:00より 12/3(木) 12/17(木)

杉田教室 午後3時より 12/5(土) 12/19(土)

麗川会では、若干名会員を募集しています。

初心者大歓迎。

お気軽に見学にいらしてください