本日5時をもちまして、

「Tenten 2019 in 横浜赤レンガ倉庫 両極の書」が

幕を閉じました。

多くのお客様にご来場をいただき、

いろいろな反響をいただき、

誠に有難うございました。

会場風景↓

出品者の中で、横浜に在住の方はさほど多くなかったので、

沢山の方々にお声をかけさせていただき、

お陰様で多くの方々にご来場をいただくことができました。

先月圧迫骨折というアクシデントがあり、

思うように身体が動かず、書展には不在が多く、

ご来場くださった方々には失礼いたしました。

実は、会期中もう一つ思わぬことが起こりました。

腰の治療のために整骨院に義妹運転の車で出かける途中、

信号待ちで追突をされ、救急車にまたまた乗ってしまいました。

首はむち打ち、圧迫骨折は少し痛みを増したでしょうか・・・

腰と首、両方に痛みをかかえた状態で、まさに踏んだり蹴ったりです。

(笠嶋先生のシンポジュームは沢山の方々が参加されました。)

レセプション風景

レセプションにて幕田先生のスピーチ

事務局としてお世話くださった石井先生と坂巻先生

さて、私の作品ですが、

この書展の代表者の先生からのお手紙に、

「伝統書は書の美をより深く掘り進め、

そこから湧き出る清浄な水をくみ上げる縦軸の仕事。

前衛は書の可能性を求め、

砂漠や月に出かけて美味しい水をさがし、

くみあげ、生きる世界を広げる横軸の仕事・・」というメッセージがありました。

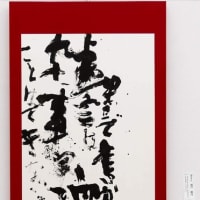

私は縦も横も両方の要素が欲しいと思い、

縦画と横画が交じりあっている「無」という文字を選びました。

両極という考え方から、

一つは濃墨、一つは淡墨とし、

濃墨は静を、淡墨は動を意識しました。

「無Ⅰ」(山本洋三氏撮影)

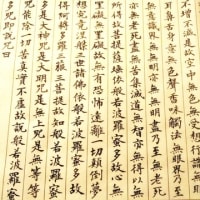

「無Ⅱ」(山本洋三氏撮影)

「無」は存在しないという意、「有」の対義語ですが、

存在することが前提で、存在しないことが成り立ちます。

例えば、人間誰しも心や精神というものをもっているけれど、

心や精神を無くすほど空っぽになって、「無心」になる。

関心はいろいろなものに示されるが、

それを示さないと「無関心」であったり、

料金はあらかじめ設定されるものだけど、

料金を設定しないと「無料」というように、

「無」のつく言葉はあらかじめ存在することが原則で、

それが存在しないことを表します。

この書展で、前衛は同じ否定形の「非文字性」という言葉を使いますが、

前衛も文字があることが前提で、

そこから発展させて表現されているもの、

文字性のある作品の発展形だと思うのです。

私自身は、文字性は大切にしたい。

プラス現代空間に適合する作品を書くことに目標としています。

ですから、古典の文字を基礎として、

それを線や空間の力で現代的で新たな表現をすること。

そして「こうしなければ、」ではなく「こうなっちゃった」という

作為的なものを排除する作品を目指しています。

まだまだ発展途上ですので、

そこに到達するまでには、時間を要するでしょう。

今回この書展に参加させていただき、

とても良い経験や勉強をさせていただきました。