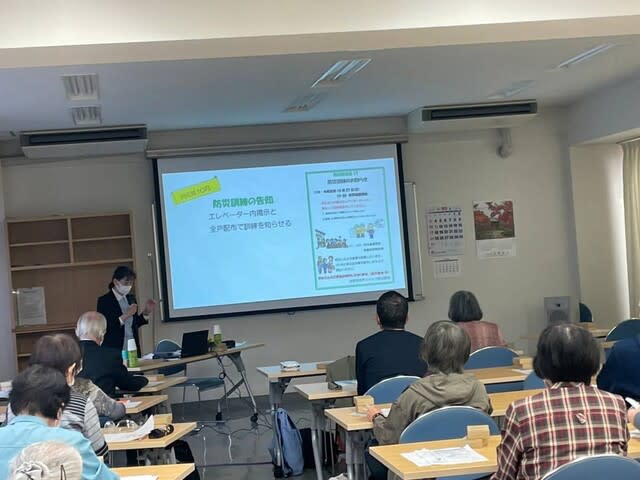

令和3年10月31日(日)

1280世帯もある団地の防災部員約40名を対象に講座を実施しました。

昨年は、団地としての初動体制についてお伝えしました。

それを受け、今年は全世帯に対して安否確認訓練をすることとなり

その前に防災部員向けの講話となりました。

1280世帯もあるので、自治会の班長さんに当たる階段委員だけでも182名いるそうです。

スケールが違います!これだけの大所帯をまとめるのは自治会の方々も防災部員の方々もいろいろとご苦労があることと思います。

講座の後半で集合住宅で安否確認訓練を実施した事例の報告をしました。

防災部の掲示を見てくれないのでは?参加者を増やす工夫は?

いろいろと質問やご意見が出ました。

やることが大変、おぼえることがたくさん、なんて思っていたら

防災部の活動も訓練も楽しくないですし長続きしません。

訓練の役割の一つは

それに参加することで自然に初動体制を把握できることでもあります。

トップ不在でも防災部みんなが初動体制を把握できるような訓練ができるといいですね。

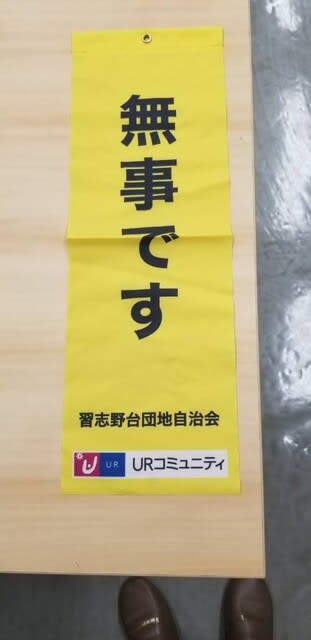

習志野台団地自治会では、

こちらの「黄色いフラッグ」を各戸に配布して安否確認訓練を実施するそうです。

訓練の結果を次につなげて団地での防災活動が充実していくとよいですね。

by oami

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます