平成31年1月29日

船橋市立特別支援学校金堀校舎で、家庭教育セミナーが開催されました。

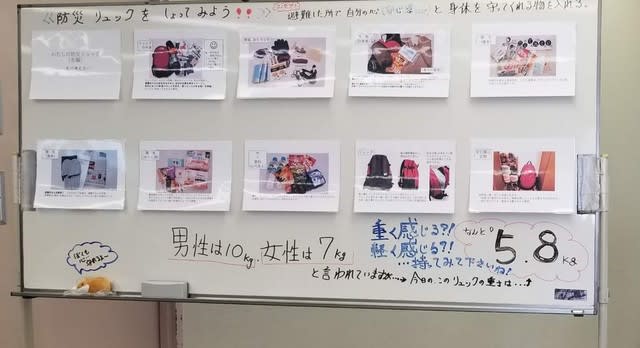

支援学校保護者(小学部~高等部)対象の防災講座です。

インフルエンザの猛威で、欠席者多数という大変な中を

開催させていただきました。

和室で和やかに始まり、講座では「在宅避難という選択肢」

避難所に行かなくて済む備えについてお伝えしました。

避難所は①非日常的がつづく、②見通しが立たない、

障害を持つお子さんには、大変なことばかりです。

福祉避難所についてもお伝えしました。

福祉避難所は災害後、すぐにできるわけではありません。

一番避難所が混乱する発災から1週間程度は、障害があっても

一般の学校等の避難所にいるほかないのです。

ワークショップでは「子どもを迎えに行けない!」と題して

自分が帰宅困難者になり、障害を持ったわが子は帰宅途中、

知らない避難所に身を寄せる、という想定で、

子どもや支援者に事前に何を伝えておくのか、何を持たせておくのか

というテーマで話し合っていただきました。

服薬をしているお子さんには、ぜひ、予備の薬を持たせてほしい…

母が子どもを迎えに行けない時、そのことを子どもは知っているだろうか?

子どもの居場所を母はだいたい把握しているもの、

でも、母の居場所を子どもは知っているだろうか?

障害があってそれが理解できないとしても、

他のご兄弟や夫は、母(自分)の居場所を知っているだろうか?

防災の備えは、日常の親子(夫婦)の会話や情報伝達(カレンダーやメモに書くなど)からでも

できることがあるのでは?

そして、最後にサポートブック(子どもの情報を記載するもの)を紹介しました。

名前や学校名、親の連絡先などの基本情報の他に、

障害の特徴、得意なこと/苦手なことなど障害児を知らない人が支援せざるを得ない想定での

子どもの特徴等を記載できるものを紹介しました。

障害を持つ子がいるからこそ、防災のこと、きちんと備えてほしいと願います。

by oami