岡崎市にある徳川家の祖の松平家と徳川家の「氏神」。

本殿、拝殿、桜門は重要文化財。

1470年、松平四代、親忠(徳川家の祖)が武運長久、子孫繁栄の守護を願った。

徳川家康も初陣の際、祈祷して勝利したことから、大きな合戦の際には参拝した。

本殿はその後そのまま維持されている格式高い神社(1611年、家康の造営)

孫の家光が家康の造ったものに増築して権現造とした。

金箔押しのかざり金具、極彩色など江戸時代初期の建造物が今なお壮麗な姿をとどめている

徳川250年の時代の基で勝利運パワー絶大。

岡崎市にある徳川家の祖の松平家と徳川家の「氏神」。

本殿、拝殿、桜門は重要文化財。

1470年、松平四代、親忠(徳川家の祖)が武運長久、子孫繁栄の守護を願った。

徳川家康も初陣の際、祈祷して勝利したことから、大きな合戦の際には参拝した。

本殿はその後そのまま維持されている格式高い神社(1611年、家康の造営)

孫の家光が家康の造ったものに増築して権現造とした。

金箔押しのかざり金具、極彩色など江戸時代初期の建造物が今なお壮麗な姿をとどめている

徳川250年の時代の基で勝利運パワー絶大。

昨年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の地から次は一昨年の

NHK大河ドラマ「青天を衝け」の渋沢栄一翁の生誕地埼玉県深谷へ移動。

ここには一昨年、スミダマンはどっぷりハマッタのを思い出してしまった。

深谷は東京駅など近代的建造物の基礎建材・レンガの製造工場「日本煉瓦製造」があった所。

(2021-10-4付10-12付ブログ参照)

このJR深谷駅もそのモニュメント的発想で建てられた。

その深谷駅前には渋沢栄一翁の日米友好人形を持ったからくり時計が。

ここに到着と(ピッタリAM12:00)同時に見ることができた。

緑の頭に深谷ネギがはえているのが深谷市のイメージキャラクターである「ふっかちゃん」

(2021-10-4付ブログ参照)

大河ドラマ「青天を衝け」もやや過去のものとなりつつあり、今や2024年前半に刷新される予定の新1万円札の肖像

の渋沢栄一の方に焦点が移ってきた。

尚、全国各地でイメージキャラクターを使かった街作りが進められているが、ここ深谷でも、

タクシーにふっかちゃんのデザインが走っていたのが印象的であった。

今回どうしても行きたかった所が渋沢栄一生誕の「中の家」から歩いて3~4分のところにある

ここ「諏訪神社」であった。

諏訪神社は血洗島の鎮守社で古来より武将の崇敬が厚く源平時代に岡部六弥太忠澄は戦勝を祈願したといわれた。

現在の拝殿は大正5年(1916年)渋沢栄一翁が喜寿を記念して造営寄進したものである。

栄一翁は帰郷の際、まずこの社に額ずいた。

そして、少年時代に自ら舞った獅子舞を秋の祭礼時に鑑賞するのを楽しみにしていた。

境内にある「渋沢青淵翁喜寿碑」と「渋沢親子遺徳顕彰碑」としてすごいのが

皇居方向を示す「宮城遥拝所」。

深谷の名産といったら深谷ネギ。

諏訪神社から見たネギ畑と近くの農家に積まれていた深谷ネギ。

ある意味この風景は埼玉北部地域の原風景だ。

旧渋沢邸「中の家」はちょうど主屋構造補強と改修工事が行なわれていた。

設計、施工は渋沢栄一が設立に参加した清水建設だ。

(2021-10-7付ブログ参照)

NHK大河ドラマの第1回~12回(血洗島編)と41回(最終編)の「青天を衝け」台本。

そして今や懐かしい人物関係図

(血洗島ゆかりの人々)

「青天を衝け」で作られたイメージポスター

主演の吉沢亮(渋沢栄一)とても良かったですねー。

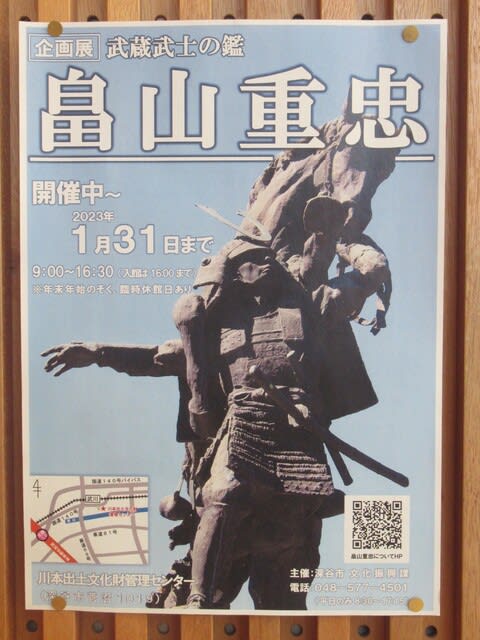

武勇誉れ高く、清廉潔白「武蔵武士の鑑」と称された「畠山重忠」。

現在の深谷市畠山の地に生まれ、治承寿永の戦いや鎌倉幕府において有力な武士として活躍した。

しかし無実の罪を着せられ元久2年(1205)に二俣川の地で42年の生涯を閉じた。

昨年秋の警察関係団体の視察研修旅行を最後に1週間ほど埼玉、群馬方面をアップいたします。

よろしくお願いいたします。

昨年(2022年)のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に登場する源頼朝の家臣として

鎌倉政府成立の立役者となった坂東武者「比企能員(よしかず)…佐藤二朗さんが演じた。」と

深い関わりのある岩殿観音正法寺を訪ねた。

開山期には坂上田村麻呂将軍が岩殿山に住み着いた悪龍を倒した伝説も残り、

それに感銘を受けた桓武天皇の命で延暦15年(796年)に伽藍が建立されたとも伝わっている。

鎌倉時代には源頼朝の庇護を受け、室町時代には観音巡礼をする人々で大いに賑わうこととなったという。

戦国時代には戦火により一山が灰燼に帰すも僧の栄俊により再興され、

続く江戸時代には徳川家康より朱印地を賜るなど大いに栄えた。

ここ巌殿山正法寺は観音信仰に篤い源頼朝が坂東三十三観音霊場の制定にも深く関わり、

ここは坂東つまり現在の関東地方に広がる十番目の霊場になっている。

こんな事も含めて正法寺に関することをわざわざ住職が来て丁寧に説明をしてくれた。

埼玉県東松山市にある坂東礼所の正法寺は一般には岩殿観音の通称で知られている。

寺伝によれば養老年間に沙門逸海が先手観音像を刻み開山し正法庵と称し、

鎌倉時代初期に源頼朝の命で比企能員が復興した。

この岩殿観音は頼朝の妻北条政子の守り本尊だったと伝わっている。

ここ岩殿観音正法寺は養老2年(718年)、諸国を行脚していた逸海という1人の高僧が、

岩殿山に観音菩薩像を安置し、そのかたわらに正法庵という庵を結んだことから始まったという。

源頼朝の没後の正治2年には、亡き頼朝の遺志を継いだ北条政子によって諸堂の再建がされたと伝わる。

本尊の先手観音は12年に一度開帳される秘仏であり、普段は前立ち本尊を拝することができる。

こちらは薬師堂と薬師如来と守護十二神将の像。

関東百八地蔵尊霊場礼所

第13番水子子育地蔵尊

この鐘楼は元禄15年(1702年)寄進によって再建されたもので、

装飾は少なめで簡素な中に雄健な吹き放ちの鐘楼になっている。

朝日にあたって後光がさしているような手水舎。

コロナ後全国的に広がっているのか、ここも花手水になっていて美しい。

本堂の前には大河ドラマ「鎌倉殿の13名」で草笛光子が演じた「比企の尼」のマンガパネルが飾られていた。

島流しとなった頼朝に20年間に渡って支援を続けたのが比企尼。

比企尼は比企郡でとれた米を送り続け頼朝を支えた。

正法寺はこのような岩盤の中にある。

ブラタモリ的に言えばこの岩盤は地質的に何?なのだろう。

本堂の横に安置されていたこの木仏像は強烈なインパクトだったので思わずパチリ。

よく似た仏様を京都蘆山寺で見たのを思い出した。

境内にすごい存在感でそびえていた天然記念物の大銀杏。

この銀杏はひょっとして比企一族の姿を見ていたかもれない。

香川県及び四国最北端の高松駅。

駅の愛称は「さぬき高松うどん駅」で開業は明治30年。

JR四国の予讃線の主要駅だ。

現在の駅舎は4代目で2001年(平成13年)竣工。

高松駅から3分のところにあるサンポート高松。

高松港の西半分を埋め立て再開発した。

高松のシンボルタワーでイベントホール、会議室、商業施設、オフィスなどの複合商業施設だ。

小豆島(土庄)、直島豊島行高速船、女木・男木島行フェリーの客船乗り場の港。

通称「ことでん」。

高松琴平電気鉄道(株)の高松築港駅。

当鉄道には3つの路線があり、2011年4月ことでんは開業100周年を迎えた。

グループのキャッチフレーズは「うみ・まち・さと・心でむすぶ」だそうだ。

いかにもご当地らしいマンホール蓋を発見。

平氏方の軍船に掲げられた扇の的を射落した屋島、那須与一の逸話で街おこし。

車中からの屋島の全景。

屋島は高松市の北東に位置する南北に長い台地状の地形で硬質の溶岩に覆われた平垣面が浸食された残丘だ。

屋島山頂エリアから見た高松市街地の風景。

瀬戸内海そして四国一の高層ビル「サンポート高松」

1泊お世話になったJRホテルクレメント高松の雄姿がよく見えた。

この屋島の東岸の入江一帯が治承・寿永の乱(源平合戦)における重要な局地戦の1つである

屋島の戦いがここを戦場として繰り広げられたところだ。

飛行機から撮った高松空港。

四国の他の3県の飛行場は海の近くにあるが、ここ高松空港だけは内陸部にある。

スミダマンが飛行機の窓から見た風景。

特に離陸、着陸時の風景を見るのが好きだ。

頭の中にある地図を思い浮かべながら想像の世界に舞うのがなんともいえない心地良い気分になる。

今回のフライト、ラッキーなことに数人だけ年齢順にプレミアム席になった。

おかげで機内のデザートもリッチになった。

国の特別名勝に指定されている文化財庭園の中で最大の広さ(総面積約75ha(約23万坪)平庭部約16ha)を持つ栗林公園は

緑深い紫雲山を背景に6つの池と13の築山を巧みに配し400年近い歴史を誇る江戸初期の回遊式大名庭園だ。

ゾーンは大きく2つに分かれ南庭回遊コース(所要時間約60分)と北庭回遊コース(所要時間40分)がある。

スミダマングループは時間の関係上南庭を回遊した。

東門(切手御門)から入園。

栗林公園の起こりは、16世紀後半、当地の豪族佐藤氏によって西南地区に築庭されたことに始まるといわれ、

1625年頃に当時の讃岐国領主、生駒髙俊公によって紫雲山を背景に南湖一帯が造園され、現在の原型が形づくられた。

この門から北庭の回遊コースが始まる。

公園の沿革はその後、1642年に生駒氏に代わって高松に入封した初代高松藩士・松平頼重公(水戸光圀公の兄)に引き継がれ、

1745年5代頼恭公の時に園内60景命名をもって完成し、明治維新に至るまでの228年間、松平家11代の大屋敷として使用された。

明治8年に県立公園として一般に公開されるようになり、昭和28年には文化財保護法による「特別名勝」に指定され今日に至っている。

110個の石を組合せ亀を表現し、その背中に鶴が舞っているような姿をした黒松を配している。

園内でも最も姿の美しい松の「鶴亀松」(別名百石松)。

この木は桜の標本木だそうだ。

明治32年に香川県博物館として建築され、本館西館東館北館とそれを結ぶ廊下により

回廊構造となっている「商工奨励館」

栗林公園の情報や伝統的工芸品の展示・実演などを行なっている。

夜はライトアップも行なっている様で、和のかがり火の様な洒落た和紙風のライトが昼間でも雰囲気を出している。

公園の名前は栗林(りつりん)だが、庭園は造られた当初から松で構成されている。

園内には約1400本の松があり、そのうち約1000木が職人が手を加えている手入れ松だ。

約300年に渡って手入れされてきた松はまるで盆栽のような見事な枝ぶりだ。

南庭では南湖に次ぐ大きさの「北湖」。

池には2つの島が浮かび、東側には富士山の形をした「芙蓉峰」が築かれている。

ぼたん石と見返り獅子。

まったくの自然石であり、奥の石はぼたんの花、右手前の石は獅子が振り返った姿に似ていることから、

このように名付けられた。

一種独特の枝振りの松並木が続き、まるで松の生垣のようであった。

明治初期に建てられた石州流の茶室。

中には茶室が5部屋あり、両側に露地(茶庭)が設けられている。

講武謝といってこのエリアでは流鏑馬が行なわれていたそうだ。

ここ掬月亭は四方正面の数寄屋造りで、庭園の中心的な建物だ。

唐詩の一句「水を掬すれば月手に在り」から命名された。

「掬月の間」から南湖を望む景観は見事で、歴代藩主が大茶屋と呼びこよなく愛した建物だ。

広さ約7900㎡の大きな池「南湖」。

池の周囲を歩きながら楽しむ回遊式庭園として造られた。

池には3つの島と「仙磯」と呼ばれる岩組、偃月橋があり、周囲を散策したり、

舟で回遊しながら、景色の変化を楽しむように造られている。

岡山後楽園でもそうであったがここ栗林公園でも

新婚さんカップルが数組挙式を挙げていた。

とても風景に自然に溶け込んで古き良い日本の原風景を見ているようで妙に感動してしまった。

広い庭園内を歩いてしみじみ感じるのは樹木が本当によく手入れされていること。

感心してしまいます。

そして池といえば錦鯉。

いましたいました沢山群がるように。

しかしのんびりした時の流れでしたね。

「世界が認めた庭園美」

栗林公園はミシュラングリーンガイドジャポンで

「わざわざ旅行するに価値がある」を意味する三つ星として紹介された。

また「栗林公園の松」と「掬月亭」は二つ星、「偃月橋」と「飛来峰」は一つ星で

全てあわせると栗林公園は九つ星だ。

藩政時代、歴代藩主が舟遊びをされたときの舟を保留していた場所で

東隈と呼ばれている。

この約100mの直線の園路は江戸時代には藩主の馬場として利用されていた。

馬場沿いの土塁(築山)上に桜並木があったことから桜の馬場と呼ばれている

因みに文化財保護法で現在、特別名勝の指定を受けている庭園は、大名庭園6、寺院庭園13、その他庭園5のあわせて24庭園ある。

ホテルの部屋から眼下に見えた史跡・高松城跡。

そして右手前に見えるのが通称「ことでん」の高松築港駅。

この電車に乗っていくと琴平さんまで行くのだ。

朝の散歩はここ1点で決まりだ。

高松城は、またの名を玉藻城と呼ばれていますが、その由来は万葉集で柿本人麻呂が

讃岐の国の枕詞に「玉藻よし」と詠んだことにちなんで

このあたりの海が玉藻の浦と呼ばれていたことによるといわれている。

この城は天正15年(1587年)に豊臣秀吉から讃岐一国を与えられた生駒親正が

天正16年から香東郡野原庄と呼ばれていた現在地を高松と改め築城に着手した平城(水城)です。

縄張り(設計)は当時築城の名手であった黒田孝高(如水)とも細川忠興ともいわれている。

瀬戸内の海水を外堀、中堀、内堀に引き込んだこの城は日本三大水城のひとつといわれている。

城には本丸を中心に時計廻りの方向に二の丸、三の丸、桜の馬場、西の丸が配され、

三重の堀とともに堅固な構えとなっていた。

園内の案内図はポイントポイントに説明書きが記され、この図をじっくり見るだけでお城の全容がつかめる。

今gooブログは皆さん、春の花爛漫。

全国の桜の絶景が次から次へとアップされていますが、スミダマンのブログは秋の代表的な花・菊が爛漫。

このギャップも決して悪くはないですよネ。(笑)

本丸と二の丸を結んでいる唯一の連絡橋の鞘橋(さやばし)。

当初は欄干橋でしたが、江戸時代中期末頃にはこのような屋根付の橋になっていたようだ。

この城は堀と海がつながっているので潮の干満による水位調節のため水門が設けられている。

堀にはタイやチヌなどの海の魚がいて、エサつり体験が楽しめる。

生駒氏時代の天守は絵図や古文書によると3重だったとされている。

松平氏時代の寛文10年(1670年)に改築された天守は3重5階(3重4階+地下1階)の

南蛮造りで四国最大の規模をほこっていたが明治17年(1884年)老朽化を理由に取り壊された。

平成17年から天守台改修工事が行われ、発堀調査の結果地下1階部分から58個の礎石が当時のまま現れた。

平成25年には修復工事も完了し、今後天守閣復元までに期待がかかっている。

現在堀と海は唯一城の北側を通る国道30号の下に所在するこの水路によってつながっている。

堀の水位は潮の干満によって変わっているが、水門によって水位調節することもできる。

海から稚魚が潮に乗って水門から堀に入り、成長した魚(クロダイ、スズキ等)が泳いでいる。

そのための鯛のエサが自販機で売っていたのには驚いた。

「鯛願城就」だって。

マイッタナー。

内濠遊覧の和船もある。

ハゼの紅葉が美しい。

もう春ですからこれ以上言えません。

蘇鉄も素晴らしい。

重要文化財の「披雲閣」。

松平藩時代に藩の政庁及び藩主の住居として使われていた。

その後大正6年に現在の披雲閣が再建された。

この中の波の間には昭和天皇・皇后両陛下が宿泊された。

現在高松市が管理して会議、茶会、華展などに利用されている。

故に水飲み場にも松平藩の三つ葉葵の紋が。

生駒氏の治世は4代54年間続いたが寛永17年(1640年)に

生駒騒動といわれる御家騒動により讃岐一国を召し上げられ、出羽国(秋田県)矢島1万石に移された。

このあと寛永19年(1642年)に当時常陸国(茨城県)下館藩主だった松平頼重が

東讃岐12万石の領主として入城した。

頼重は徳川家康の孫で徳川光圀(水戸黄門)の兄にあたる。

頼重以降、松平氏の治世は11代228年間にわたり、高松は松平氏の城下町として栄えた。

昨日のブログでも紹介した草間彌生の代表作の1つ「赤かぼちゃ」。

草間は1929年生まれだからもうすぐ100歳を迎えようとしている前衛の女王。

この作品はフェリーが港に近づくと真っ先に目に入る水玉の真っ赤な姿。

草間自身「太陽の赤い光を宇宙の果てまで探してきて、

それは直島の海の中で赤かぼちゃに変身してしまった」と語る。

2015年、藤本壮介氏の作品「直島パヴィリオン」。

浮島現象をかたどった浮遊感のあるパヴィリオン。

27の島々で構成される直島町の「28番目の島」というコンセプトで

三角形のステンレス製メッシュ約250枚で構成されている。

内側に入ることができ夜はライトアップされる。

ジョゼ・デ・ギマランノスの作品で「BUNRAKU PUPPET」。

夜になると作品の隙間にある線がカラフルに光るそうです。

見てみたかった~。

港のところと街中で見かけた魚具の浮き球で作った作品。

市民の参加によるものと以前聞いたことがある。

路地裏アートでくすっと笑える作品だ。

宮之浦港のエリアで見かけた黄色と赤色のレンタカー。

草間彌生風デザインで直島アートは生活の一部までアート化しているという徹底さにびっくり。

今度はレンタルサイクル屋さんのディスプレー。

自転車も先ほどの黄・赤レンタカーと同じく黄・赤の車体に黒い玉模様。

すごいですネー。

いよいよベネッセハウスパークに到着。

前面が海岸の広々とパークの中にアートが点在していて楽しい。

このガラスのサークルもアート作品か?

瞬間、金沢21世紀美術館の作品を思い出してしまった。

その点在しているアートはニキ・ド・サンファールのカラフルな彫刻作品群。

これは1989年の作品「腰掛」。

こちらもニキ・ド・サンファールの作品でモチーフは○○と猫とらくだと象で1991年の作品。

これはカレル・アペルの「かえると猫」19990年の作品。

海に突き出した古い桟橋に設置されたもう1つの草間彌生の代表的作品「黄色い南瓜」。

この作品は2021年8月の台風9号の影響で破損した。

この度復元制作を経て2022年10月4日、旧作と同じ場所で展示することになった。

この作品は海の青や樹々の緑の中で、

一際目を引くとともに直島にしかない風景を見せてくれる。

なんと偶然なことか?

あるいはこの女性にとっては意図したカラーコーディネートなのか?

黄色南瓜とこの女性が一体となったアートになっている。

。

黄色南瓜と夕陽の海のシャッターチャンスを狙っている女性達とデッサンをしている女性。

ポエムですねー。絵になっていますねー。

2022年の瀬戸内国際美術祭からアートの島・直島に新たに誕生した

現代美術家・杉本博司のギャラリー、硝子の茶室「聞鳥庵」。

2020年~2021年にかけて京都の「京都市京セラ美術館」の庭園に

展示された硝子の茶室が新たにこの地に移築された。

京セラ美術館で見ただけになぜここにあるのか不思議だったが、謎が解けた。

昨年の秋は各業界の研修旅行が続き、

2月に完了した新潟シリーズに続いて秋の岡山、

瀬戸内海 直島、四国 高松シリーズを5カ月遅れて始めます。

(2015-6-15付、2021-12-7付ブログ参照してください。)

続くときは続くもので一昨年に続き日本三大名園・特別名勝岡山後楽園に来ました。

(水戸の偕楽園、金沢の兼六園)

この案内図を見ればわかるように旭川の中の中島にあり全体面積は144.000㎡(約43,600坪)。

そのうち芝生面積は19.600㎡(約6,000坪)ある。

300年の歴史が息づく後楽園は江戸時代を代表する大名庭園の1つだ。

広い芝生地や池、築山、茶室が園路や水路で結ばれ、

歩きながら移り変わる景色を眺めることができるよう工夫された回遊式庭園です。

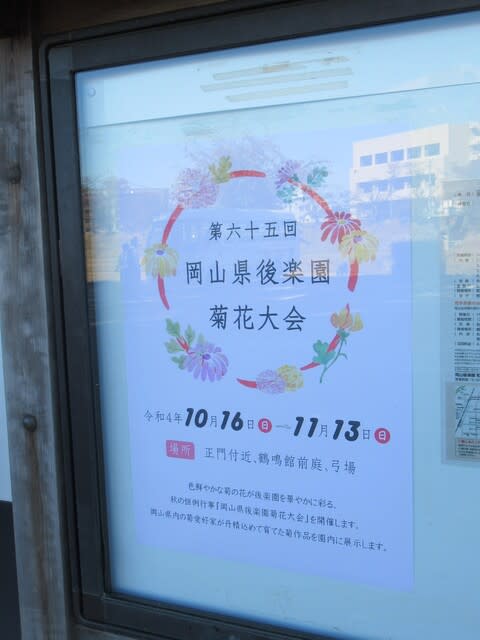

ちょうど訪問した時('22-10-31)は第65回の岡山県後楽園菊花大会が開催中で

随所に菊の展示コーナーがあり秋そのものであった。

春の桜の時期からすると菊の花という秋を代表する花は季節感がずれてしまいましたが、

やはり美しいものは美しいですよネ。

ここ後楽園にはとてもよく似合っていました。

こちらは盆栽展示コーナー。

よく見ると1つは小さな菊の花が咲いていた。

後楽園越しに見た岡山城の雄姿。

昨年11月3日「令和の大改修」を経て、岡山城は新たに生まれ変わりました。

岡山城は別名烏城、金烏城といわれ、1346年-1369年に築城された。

歴代の城主は宇喜多秀家、小早川秀秋、池田忠雄などだ。

岡山後楽園には和装の新郎新婦がよく似合う。

以前2回も結婚式、七五三の着物姿を園内で見たのを想い出した。

当園はいつ来ても園内は本当によく整備されている。

この日も池の中の島、回遊路などに植木職人さんが入り、松の木などの手入れに勤しんでいた。

園内には井田が設けられている。

井田はかつて園内に広がっていた田畑のなごりで、

中国周時代の田祖法にならい幕末に形作られたものだ。

井田の一部には2000年の時を経てよみがえった大賀ハスの田があり、6~7月頃が見頃だとか。

園内で一番大きな池である「沢の池」から見た明るく開放的で広々とした後楽園を見渡すことができる。

まさに日本三大庭園の名に恥じない素晴らしい庭園だ。

後楽園では江戸時代から鶴が飼育されていたが、戦後絶滅してしまった。

岡山の旧制第六高校に学んだことのある中国科学院院長の郭沫若氏から丹頂鶴2羽が贈られた。

その後釧路市の協力もあり、多くが生まれ育ち、その美しい姿が園内によみがえった。

燕三条駅は新潟県三条市下須頃にあるJR東日本の駅で上越新幹線が通っている。

この建物は昭和57年11月15日開業した。

当駅の乗員人員は1,309人(2021年)だ。

新幹線の駅舎の意匠はどこも同じで機能優先で個性がないのが残念だ。

燕三条市は世界に轟く金物の町。

古くから作業工具、刃物といった金属製品や洋食器などの生産で知られている。

大型のフォーク、ナイフの横には燕市PR隊長のヤクルトスワローズのつば九郎のパネルが迎えてくれた。

昭和57年(1984年)大宮-新潟間で開通した上越新幹線は早いもので開業40周年(2022年)を迎えた。

この間の40年の間の軌跡が写真付きパネルで展示されていた。

走る美術館と言われている「現美新幹線」。

かつてJR東日本が保有していた乗ってたのしい列車(現代アートが楽しみる観光列車)用の新幹線車輌を利用。

起点は越後湯沢駅から終点は新潟駅まで世界最速の芸術鑑賞ができる。

なお、現美新幹線とは現代美術の略称で外観デザインは蜷川実花が担当した。

駅を降りると駅前にユニークな植木を発見。

「これは何ですか?」とバスガイドさんに聞いたところ、

の降雪の時、樹々を守るための雪吊りみたいなものらしい。

日本海に流れこむ信濃川は日本で一番長い川。

水源は甲武信ヶ岳で千曲川から新潟県域で信濃川と呼称が変わる。

上の写真は燕三条駅の近くから撮ったもの。

下の写真は新潟市から新発田市に向かっているところから撮ったもの。

前期2枚目の写真の信濃川からバスで8分後に通過した阿賀野川。

この川は福島県に源流を持ち、全長では日本第10位の長さだが、下流の河川水流量は日本最大級だそうだ。

橋に林立してするポールは鳥の侵入を防ぐためのものだそうだ。

今は冬で寒い日が続いているが越後の国へ旅している時は秋真っ盛り。

青空の中、美しい空気が流れていて気持ち良い気候を堪能していたのが懐かしい。

新潟越後の信号機は関東の信号機とは違う。

雪対策のため信号が縦になっており、しかも斜めに付けられている。

交差点に来る度に気になる光景だ。

雪国に来ると目立つのがこの消雪パイプ。

消雪パイプは地下水をポンプで汲み上げ路面に散水して雪を溶かすための設備。

昭和30年代初期に長岡市の一民間会社が施行されたのが始まりという。

Jリーグアルビレックス新潟のホームスタジアムで2001年4月29日に開場した。

収容人員は42,300人で2014年1月1日からデンカ(株)が施設命名権を取得し、

現在デンカビックスワンスタジアムの呼称を使用している。

今回の旅であちらこちらで目にした白鳥の群れ。

多くは田んぼで餌を取っていたが、この写真は川で群れをなしていた白鳥さん。

「おすわさま」の愛称で新発田市民に親しまれている諏訪神社。

創建は大化4年(648年)と超古い。

信濃国から移住した人々が、現在の諏訪大社より分霊を勧請したのが起源とされる。

歴代領主の崇敬を受け、新発田の総鎮守とされている。

全国の各自治体でマンホールの蓋を使った町おこしをしているのを

メディアが取り上げて報道しているのを見たことがあるが、

ここ村上市も鮭をテーマにした蓋を見たのでパチリしました。

村上市内のところに2022年北京冬季オリンピックで金メダルを取った

スノーボードの平野歩夢。このポスターを見て村上市出身だということを知りました。

この駅が上越新幹線の終点新潟駅です。

駅舎の中は只今大リフォーム中。

完成後はどうなるのか興味のあるところです。

そして、もう1つ気になったのがこのPR横断幕。

そういえば錦鯉発祥の地は新潟県中央部の古志郡二十村郷(現在の古千谷市と長岡市の一部)で

約200年前にマゴイから突然変異した変色を変種を観賞用として養殖したのが始まりとか。

今回の旅で一番来たかったところがここ「鮭の町村上市」だった。

武家屋敷と町屋の散策には町の観光ボランティアガイド2名の方が丁寧に案内をしてくれた。

村上市は新潟県の最北端に位置し、「県北の城下町」と呼ばれ、

村上藩の藩士邸宅が移築・保存されており、往時の武家の生活を肌で感じることができる。

人口は5万8300人(2020年12月1日)で鮭、酒、人情(さけ、さけ、なさけ)のまち村上市といわれ、

海、山、川の自然豊かで歴史・伝統・食などの魅力あふれるまちです。

因みに、この山の上に史跡村上城址があるとのこと。

昔ながらの町屋も現役の商店・住居として利用されており、

その中で鮭を使ったお土産が多数売られており、

その奥の塩引鮭という天井から吊り下がった大量の鮭はやはり圧巻の光景だった。

ここは「千年鮭きっかわ」といい越後村上の町屋通りの中心的存在の場所で

建物も国登録文化財に指定されている。

これが村上の代表的光景の天井から吊り下げられた鮭。

鮭を吊るすのは塩に漬け込んだあとの鮭を熟成させるため。

村上に吹く北西のほどよい風は鮭の乾燥や発酵を促すのだとか。

そうして旨味をいっそう蓄えた鮭が塩引き鮭となっていきます。

売られている商品のトップ3は「鮭の塩引き」(1,361円)、「鮭の酒びたし」(1,426円)、

そして新商品「鮭の生ハム」(1,037円)。

ここに来たら是非これらを購入してほしいとのこと。

ここが越後村上町屋通り。

昔ながらの町屋づくりを活かした建物が建ち並ぶこの通りは城下町村上の風情を堪能できる通りだ。

それぞれ古き良き時代の雰囲気が残っている街並みの風景と建物。

この町屋通りを歩くと大正・昭和の時代にタイムスリップしてしまう。

散策していて途中見つけた「村上の町屋」のモノクロ写真のポスター。

とても街並にピッタリフィットして素晴らしいポスターになっていた。

こちらは地酒を扱う「益甚」の建物。

隣の「千年鮭きっかわ」と並んで町屋通りの中心的存在の建物だ。

かの松尾芭蕉も訪れたといわれる由緒ある浄念寺は文化15年(1818年)に建てられた。

この地方では珍しい白壁土蔵造りで、日本で一番大きなこともあり、

平成3年(1991年)に国の重要文化財に指定されている。

お寺の境内にあったほほえましい1枚。

白い傘の下にうさぎのファミリーが仲良くすずんでいるように見える。

黒塀通りの黒塀は市民による「黒塀一枚千円運動」により今の趣きのある景観に再生された。

ちなみに皇后雅子さまの父親小和田家は村上市はゆかりの地だそうだ。