洋食 おがた

京都市中京区柳馬場押小路上ル等持寺町32-1

TEL 075-223-2230

定休日 火曜日、月1回不定休

https://youshoku-ogata.com/

前回は予約にあんなに苦労したのに今回はあっけないほどすっきりと予約が取れ、

これで縁がさらに太くなったのかと勝手に思いつつ

超人気店で予約困難店の洋食「おがた」さんにふたたび行ってまいりました。

(2022-5-17付ブログ参照)

予約時間が5時半と早めだったためカウンター席は一番乗り。

前回とは逆側の玄関サイドのカウンター席に通された。

奥のテーブル席ではもうすでに食事が始まって賑やかな雰囲気が伝わってきた。

洋食「おがた」さんの調理人は大将を含めて3名。

そのうちの中堅1人が目の前で調理をしていてオープンキッチンの臨場感が

ヒシヒシと伝わってきてスミダマン的には大いに楽しんでしまった。

こういうの超楽しい!

これが本日のおすすめメニュー。

手書きでご覧のようにすごい種類だ。

一通り目を通すだけでも大変で数を勘定してみるとなんと53メニューもある。

このレシピが3人のシェフの頭の中にインプットされていると思うとすごいことだ。

このメニューをよく見ると具体的に食材の産地が書かれている。

あじフライの鯵は焼津の漁師さんと直に契約していると前回聞いたがそれだけではなかった。

「魚は静岡サスエ前田さんより」「馬刺しは熊本古閑牧場より」

「豚肉は鹿児島ふくとめ小牧場さんより」「牛肉は滋賀サカエヤさんより」

「ステーキ牛は京都丹波平井牛より」「京都綾部河北さん賀茂なす」

「岡山吉田牧場さん」など素材に対するこだわりがすごい。

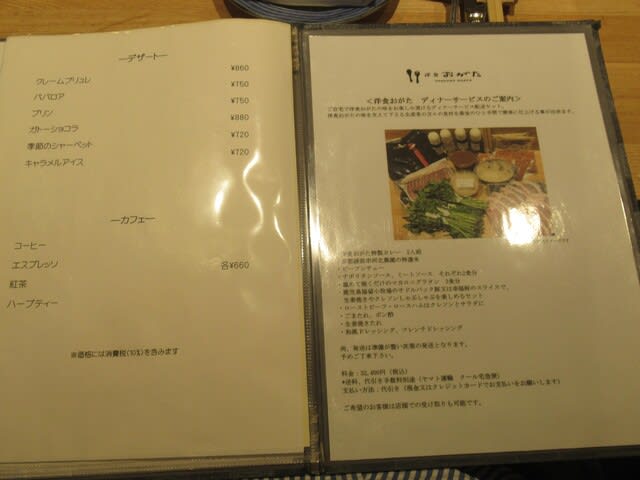

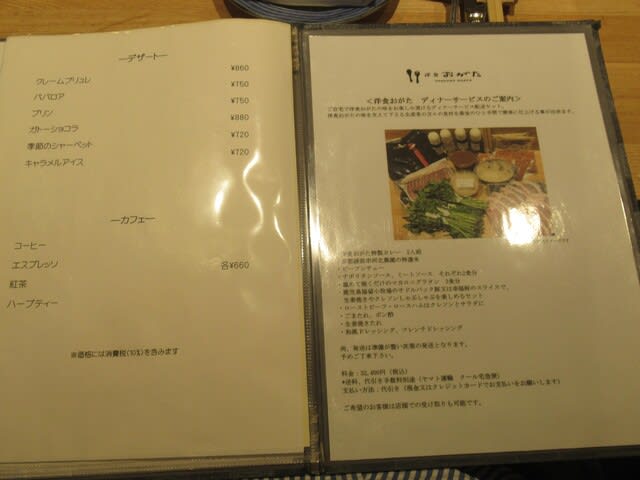

こちらは単品のアラカルトメニュー。

冷前菜は5種、温前菜3種、その日のオムレツとは?

スープ3種、魚2種、本日の魚ピカタは納得、

肉は名物の特性ハンバーグ(100g)2,180円とCPも立派。

他に3種、グラタン・パスタが4種、カレーナポリタン薫堂風2,370円は興味がある。

また、〆のごはんとして2種、オムライスが2,640円だから、

ただの洋食屋さんだと思ったら勘違いしてしまう。

デザートは6種、前回のピーチとすいかのデザートは消えていた。

なお、おまかせディナーコースは事前予約で16,500円だ。

まずはビール。

サントリーのプレミア醸造家の夢というブランド。

これがちょっと普通のビールとは味が違うんだナー。

これは売っている店と売っていない店があるとか。

今度家に帰って調べてみよう。

さぁここから「おがた」さんの料理がスタート。

右側の白い紙はマスク入れだ。

これはお通しでたぶんキャベツマリネ990円。

単なるキャベツ料理だが、インスタ映えしている。

すっぱからずでさすが味のバランス。

メリハリが素晴らしい。

基本的には前回のオーダー品を避けて本日のおすすめから選んだ。

ただし「活アジフライレアに揚げて塩とからし」は、

どうしても忘れられない味だったので今回もオーダーするつもりだったが、

残念ながら品切れということで断念。

そしてメインの熊本菊地牛リブロースステーキをオーダー。

何か肉料理を1品と思って決めたがこれおおごと。

オーナーシェフの緒方さんがやおらカウンターから出て客席近くにある冷蔵庫に赴き、

この立派な肉の塊をスミダマンに見せる。

本日のメニューには全て一切価格が表示されてなく、これは高額なオーダーをしたと覚悟した。

その後、オーナーシェフがこの料理をするのをじっと見ていたが、そのプロセスの丁寧なこと。

これはすごい料理になる。

それがこれだ。

味は簡単に表現ができないほどすごかった。

これにわさびチーズをかけるのも斬新だ。

豆いかとうどの・・・。

これもかなりのものでしたネ。

賀茂なす さっと揚げてからゴマソースかけ。

これは洋食というよりは和食に近い料理だ。

ゴマソースの味が複雑で奥が深い。

今回京都に来て木の芽を使った料理に多く出会ったが、

浦和エリアではもう見かけなくなった時期にさず京都といった感を持った。

桃といちじくの白和え。

これはすごい。

今回の料理の中では1、2を競う逸品だ。

料理というよりは食材からいってデザートに近い感じだ。

活タチウオフリットおろしと木の芽 大根おろし。

もう1つの逸品がこれだ。

おがたさんに来てフリットがこんなにも旨いのか痛感した。

このお皿もなかなか味がありますネー。

紅ズワイガニクリームコロッケ。

クリームコロッケにズワイガニを使うなんてにくいですネ。

とりたて小さい豆イカフライ タルタルソース。

この日は豆イカを使ったレシピを色々試してみる。

緒方シェフの腕のすごさを感じる。

〆にはやはり前回と同じミニカレー(小)にした。

ごはん茶碗でいただくのがとても新鮮。

わずかなスペースに付け合わせが乗っているのもインスタ映えしてお洒落だ。

今回のデザートはキャラメルアイス720円だ。

こちらの後ろ姿がオーナーシェフの緒方大将。

氏は熊本県出身。

熊本ニュースカイホテル、長崎ハウステンボス内ホテルヨーロッパなどを経て、

肉料理で名高い京都ビストロセプトの料理長を6年間務める。

2015年に独立し「洋食おがた」を開店した。

よく技は師の背中から学べと言うが、この後ろ姿は何かを語っているようだ。

前にも書いたが、この若き料理人がスミダマンの真ん前で火を使わない料理を作っていた。

これから4点の料理は他の客がオーダーしたものを盗み撮りしたもの。

たぶんこちらは京都大原伏見山田ファームの無農薬野菜サラダ。

こちらは盛り付け最中の熊本阿蘇あか牛ローストビーフか、

けずりたてカチュカバロのローストビーフ。

この肉を見るだけでも美しい。

これはパテ風に見えるがメニューをさがしてもわからない。

洋食おがたは生産者の想いを詰め込んだ料理で

一人一人のお客様が楽しんでいただける空間づくりをこころがけているとか。

ゴーヤのおひたし。

メニューに具体的な産地、生産者が書いてあるように、

産地に水から足を運んで出会った安心安全な素材に向き合い、

心をこめて料理を仕上げている。

今回の「おがた」さんもワンダフルでした。