先日ブログで予告した通り新型コロナで2年連続中止、

そして3年振りに復活した祇園祭に行ってきたダイジェスト版を

速報としてアップしてみました。

詳しくは後日(予定日は未定)、宵山編、山鉾巡行編、神輿渡御編としてアップいたします。

乞うご期待!!

7月15日(金)午前10時50分頃、京都駅に到着。

この日は祇園祭宵々山の日。

駅にはこのような祇園祭の案内が何ヶ所かにあり、今からなんとなくソワソワ!

もっと言えばワクワク・ドキドキしてくる。

何せ祇園祭1100年の歴史で2年間中止になって3年振りの待ちに待った日が来たからだ。

祇園祭は8年前から以前の形に戻して山鉾巡行は7月17日の前祭(さきまつり)と

7月24日の後祭(あとまつり)の2回に分けて行われるようになった。

街角にはご覧のポスターが張り巡らされていた。

この地図には23基の山鉾の位置が記されている。

宵山の早朝の霰天神山がある新町通り錦小路通りのエリア。

15日16日は夕方から23:00頃まで歩行者天国の交通規制がかかる。

この車両通行禁止表示は宵々山の流れ(中京警察署)。

こちらは早朝の放下鉾。

この鉾はくじ取らずと言って巡行順番は7番目(鉾として)と決まっている。

なお、前祭の鉾は9基ある。

こちらはメインストリート四条通りにある月鉾エリア。

保存会によってこのように歩道に提灯ゲートが作られ、祭りの雰囲気を盛り上げている。

この四条通りには鉾が3基、傘鉾が1基、舁山が1基ある。

室町通りに面してある菊水鉾。

鉾と建物を結んでいる出入の橋の先は町会所があり、

この場で祇園囃子の練習が行われている。

祇園祭には長い歴史の中で生まれてきた独特の素晴らしさ、すごさがあるが、

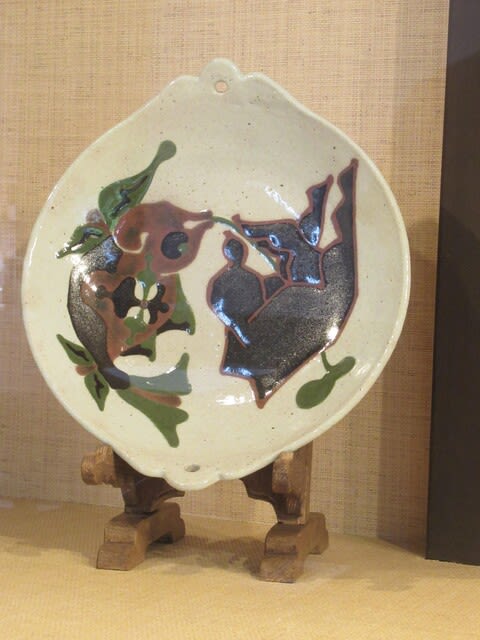

その1つにこの山鉾を飾る懸装品がある。

この部分は胴掛といって一種の芸術、美術品で覆われる。

まさに動く美術館といわれる所以だ。

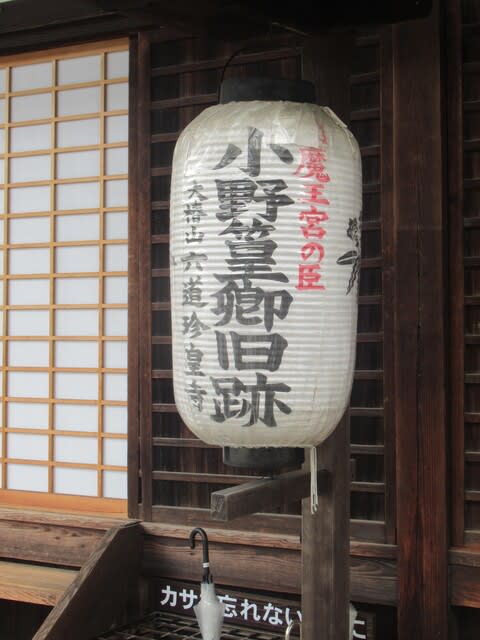

こちらは「占出山」の町会所。

祇園祭の準備や人形、その他の飾りの準備は町家と呼ばれる各山鉾のこのような町会所で賄われる。

そして祇園祭では町会所で御神体とそれぞれの秘蔵の宝が披露されているので

ここに立ち寄るととても楽しめる。

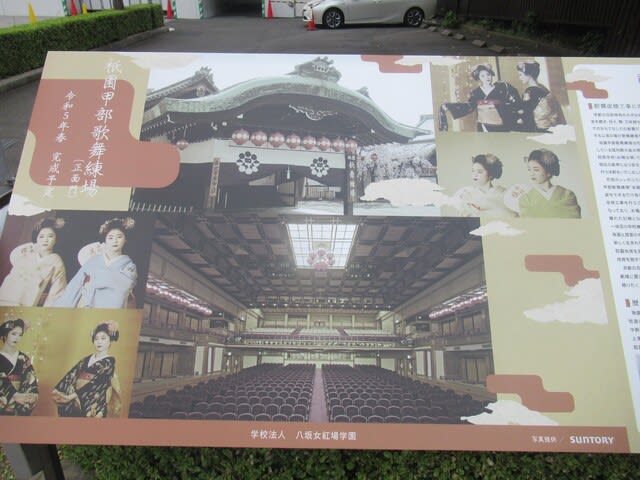

2015年1月から2017年5月までの不定期に放送されたNHK・BSプレミアムの

テレビドラマ・ドキュメンタリー番組シリーズ「京都人の密かな愉しみ」の中でも出てきた

棒振り囃子で有名な綾傘鉾。

1ヶ月間続く祇園祭の初日7月1日に行われる「吉符入り」が行われた大原神社の光景。

ここは「芦刈山」のエリア。

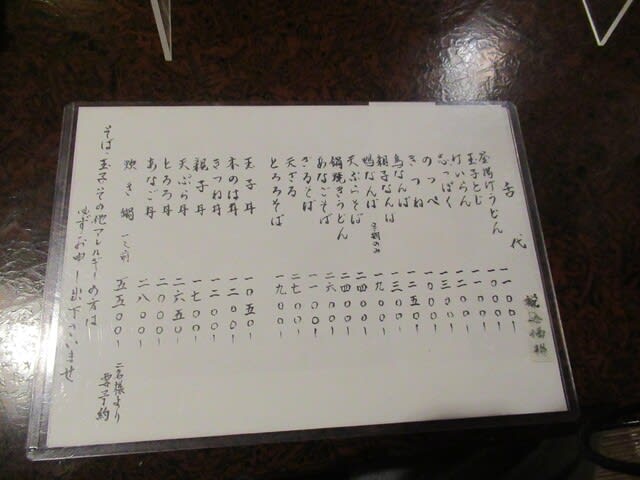

各会所では粽(ちまき)をはじめ、手拭、パンフレット、扇、大うちわなど

各山鉾の特徴あるグッズ、品物などを売っている。

今年196年振りに巡行(後祭)に復帰する「鷹山」のグループを発見。

後日、今年注目の鷹山のお囃子を紹介する予定です。

放下鉾のテント、道路周辺も宵山の午後(15:00)になると人の賑いが増えてきて祭の活気が出てきた。

こちらは山鉾巡行の最終通りになる新町通り。

道の両サイドに京都らしい、祇園らしい、番傘付提灯が並び、本当に良い感じだ。

人もだいぶ出てきた。

いよいよ夜8:30頃になり宵山の人出も最高潮に達してきた。

烏丸通りの風景と四条通りの提灯に明かりが灯った最も祇園祭宵山らしい1枚だ。

そして菊水鉾と霰天神山、山伏山、占出山が見渡せる室町通り、蛸薬師通りの交差点。

まさに祇園祭宵山の空気を精一杯感じられる場所・時間だ。

いよいよ山鉾巡行の朝(7月17日(日)午前9:06)を迎えた。

心配したお天気もOK。

この鉾は新町通りに設置されている放下鉾だ。

観覧席が設けられた御池通りには外国人の方もチラホラ見かけられ、

やっと国際観光都市京都の顔が戻ってきた感じだ。

山鉾巡行の辻回しが行われる御池通り河原町通りの交差点

(ホテルオークラ、京都市役所のあるところ)も

警察の交通規制が始まってきた(AM9:30)。

こちらが広い御池通りの両サイドに設けられた有料観覧席の風景。

このチケットも3年振りの祇園祭ということもあって数分でネット販売は売り切れてしまった。

午前11:00いよいよ先頭を行く「長刀鉾」が来た。

古来より長刀鉾はくじ取らずで巡行の先頭を行き、

唯一生稚児(いきちご)を乗せ、2人の禿(かむろ)を従えている。

ご利益は厄除け、疫病除け。

動画で是非コンコンチキチン・コンチキチンの祇園囃子の雰囲気を味わって下さい。

3番目が丹後守平井保昌と和泉式部の恋物語を題材とする「保昌山」。

この巡行の順番は籤取り式といって7月2日、京都市役所で各山鉾町の代表者らが

クジを引き当日の順番を決めるのが習わしとなっている。

なにやら見ているとスミダマンの席の向こうで山鉾が来る度に何か差し入れ物が渡されている。

これも何かの慣習なのか。

13番目の「鶏鉾(にわとりぼこ)」だ。

最初の長刀鉾が通過してからちょうど1時間。

続けてくる場合もあれば途中かなり間合いが開くこともある。

総じて優雅でのんびりした空気が流れていた。

スミダマンの席は前から4番目。

しかし1時間以上も経つと直射日光もあたりとても暑く、帰る人もだいぶ出てきた。

おかげで1番前の席へ移ると祭全体の感じがわかる写真が撮れた。

23番目の「船鉾」は、くじ取らずで巡行時、前祭のしんがり(最後尾)で

巡行する慣習になっている。

今年は長刀鉾からスタートしてこの船鉾まで2時間半かかっていた。

山鉾巡行が無事終わった翌日、早朝散歩に出ると朝6:30というのに

もう各鉾、山の解体作業が始まっていたのには段取りの良さに多少驚いた。

後日、聞いたところによると、山鉾の中には巡行で怨霊が集まり一時でも早く

払うため山鉾の解体を早くするとのこと。

と同時に後祭の「八幡山」の山建て準備が始まっていたのにも2重でビックリ。

とりあえず祇園祭前祭の宵々山、宵山から山鉾巡行まで、

そして翌日の解体作業の裏風景とあわせて後祭の準備風景まで

4日間の祇園祭ダイジェスト版を速報でアップしました。

詳しくは後日また紹介したいと思いますのでよろしく。