お食事処 海花亭(うみはなてい)

藤沢市江の島2-4-11

TEL 0466-26-1473

皆さん、江の島が藤沢市にあるって知っていましたか?

島の中で住居表示を見て何か変な気持ちに成りました。

当店は江の島展望灯台、サムエル、コッキング苑前にある

海鮮丼のお店。実は行きたかった店は数十分待ちで

時間の制約もあり、この店に飛び込んだ。

江の島と言ったらシラス丼。ところが生シラスは3月10日まで

禁漁のため釜揚げシラスしかないとの事。残念!

ショーケースには浦和とは違い海の幸のメニューがズラリと並んでいる。

磯の香りがお客を誘うように、店頭でははまぐり、いか、さざえなど

焼いていた。江の島にはこの様なお店が到る所に並んでおり

3時のおやつ的に買いたくなってしまう。これは

日本の浜のB級グルメだ。

若干のウェイティングをして入店。席は80席あり、自分が

入るちょっと前はガラガラで今日はどうなってしまうのかと

オバサン店員が言っていた。しかし、店を出るころは長蛇の列で

江の島の飲食ビジネスはちょっと特殊な環境かもしれない。

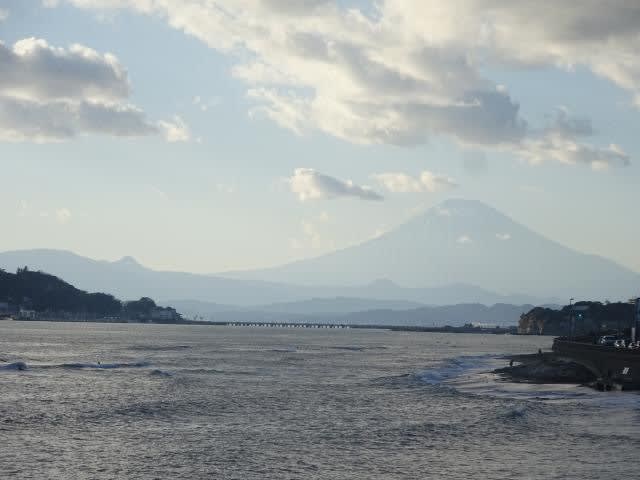

通されたのがこのベランダテラス席。この日の天候は最高。

ここは陽だまりで、潮風が心地良く、料理が出てくるのが遅かった

せいもあって、眠くなってしまった。このベランダには、後日アップしますが

なぜか一羽のミミズクを手にしたお客が居て、他の人が

かわるがわる写真を撮っていた。このオジイさんとは

江の島を出る時に一緒になり、一日3回も一緒になった。

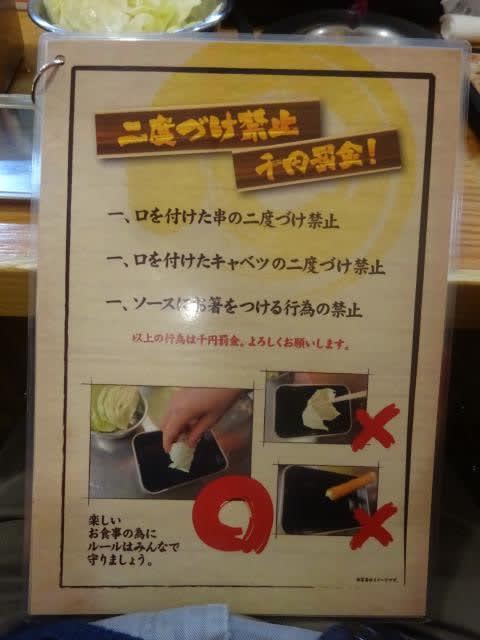

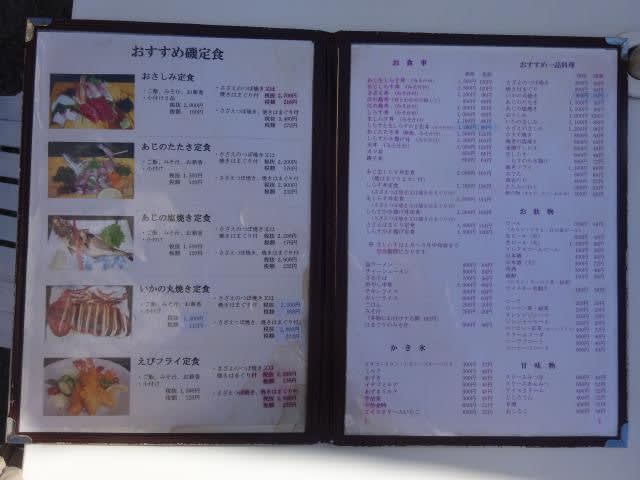

これが当店のメニュー。生シラスをはじめ新鮮な魚介類の

磯料理が目白押しだ。さざえのつぼ焼 800円、

焼きはまぐり 800円、いかの丸焼き 950円、

あじのたたき 1100円、ホタテ焼き 800円、

海老の塩焼 800円、 釜揚げしらす 600円、

生しらす 600円、しらすのかき揚げ 900円、

青岩のり 400円 等々これを書いていて思わず、唾液が出てきそうだ。

これがあじしらす丼定食(焼はまぐり2カン付)2000円+税。

この程度の料理で出てくるのが遅い。隣の客もまだかまだかと

数回催促していたが、返事はあっさしたものだった。

味の方はアメリカの母さん。(マーマー)。

これは帰り際に盗み撮りしたしらすかき揚げ丼(たぶん)1100円+税。