現在のミャンマー国旗は2010年10月21日に軍事政権により変更された。

三色のストライプの黄色は国民の団結、緑は平和と豊かな自然環境

赤は勇気と決断力を象徴し、白星はミャンマーが地理的・民族的に

一体化する意義を示している。

市街地に残っているこのレールは以前、広島市の

路面電車を使用していた時の名残だそうだ。

ミャンマーには日本との係りがあるものが多いのには驚いた。

対日感情が良いのはこんな所からも察することができる。

ミャンマーでは腰巻のロンジーと同じように街の光景として

外せないのがこの伝統の自然化粧品「タナカ」だ。

柑橘系の木片を石ですりおろして顔に塗る。

ひんやりと清涼感があり、日焼け防止になるのだとか。

女性や子供がおもに使う。

最近は固形になったものや香料が入ったものも売っている。

ヤンゴン川に現在ではヤンゴンからリバークルーズが運航されており、

水上からアクセスできない場所への観光などで人気がある。

この施設もどうやら日本の援助があったみたいだ。

感謝状みたいな版が張り出されていた。

なんと船内に衝撃的な張り紙を見つけた。

「在ミャンマー日本国大使館から重要なお知らせ」

ということでヤンゴン市ダラ地区において過剰請求の被害、

スリ被害がでていることへのものであった。

なかなか海外でこの手の注意書きを見ることは無いので思わずパチリしてしまった。

このクルーズ船の港には多くの露天ショップが出て賑わっていた。

売り子の女性の顔には「タナカ」が塗られている。

船の中でも物売りがいていかにも東南アジアの光景だ。

ガイドさんの話ではこのコロニアル風ビルは旧ヤンゴン地裁で戦後最も古い建物で

日本軍の攻撃弾痕の跡があるとか。

現在は何も使われていない。

ガン・ドー・ジー湖に浮かぶ船の形をした水上レストラン。

ミャンマーの伝統的なショーを鑑賞しながら

バイキング形式で料理を楽しめるそうだ。

車中からアレッ?といったポスターを見つけた。

第8回目のジャパンエキスポがヤンゴンで開催というもの。

ポスターをよく見るとユンボやパワーシャベルなどの建設機械もあれば

アニメ・メイドカフェなどの写真も写っている。

バスで街中を走っていくと小さな池の中に金色の

男女2人の像を発見。とてもミャンマーっぽい像だったのでパチリ。

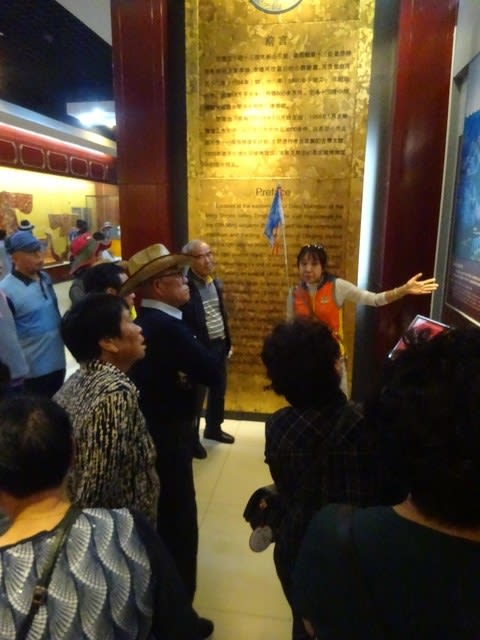

ここはミャンマーの国立博物館。

1952年6月に設立された国内最大の博物館だ。

5階建ての館内には国内各地から集められた王朝時代の

遺産や各民族の伝統芸能や工芸品、仏像、文献など

ミャンマーを代表する財宝の数々が展示されていたが

館内は一切撮影禁止なので外の景色のみです。

気のせいかヤンゴン市内はタクシーがやたらと多く感じた。

一般的なタクシーの多くは20~30年経過した車が多いとか。

ここのタクシーは乗る前に料金を交渉しなくてはならず

外国人にとっては言葉の問題が出てしまう。

しかし料金はとても安かった。

これは降りる所でちょくちょく見かけた相乗りのタクシーか?

どんなシステムに成っているのかわからないが

かなり大勢の人が乗っていたのが印象的だった。

ここは1991年10月にノーベル平和賞を受賞した

アウンサンスーチー女史が軍事政権によって合計約15年間軟禁させられていた自宅。

門には「ビルマ建国の父」として名高いアウンサン将軍の写真が掲げられている。

中を見ることはできないが門の隙間から覗くことができる。

しっかり門の横には軍の警備ボックスがあり、なんとマシンガンを持った軍人がいた。

現在約4年前から実質の政権を握ったアウンサンスーチーになってから、

国民はものすごい期待値でまるで天国になると思ってしまったが

現在はやや落ち着いてきた。

この間に100年前の英国の法律を見直して

新しい法律のガイドライン作りをものすごくやってきた。

一時はアメリカの経済制裁で携帯・パソコンはなく

銀行オンラインもだめ、停電はしょっちゅうで水は井戸に

偏っていた時代からかなりインフラの整備もされ、

ヤンゴンのビルをはじめ近代化がかなり進んできた。

ここは空港。

日本と2時間半の時差のヤンゴンでの裸足の旅が終わり帰国の途へ。

短い期間であったが非常に興味がある国だと実感した。